大学の農系学部が研究・開発した製品と、その製品化までの道のりを紹介します。

第16回

未知の可能性を探究し続ける

大量生産を実現した香川大学の希少糖

香川県では江戸時代より、さとうきびの栽培や砂糖の製造が行われるようになり、綿、塩とともに「讃岐三白」として讃岐地方の特産物として知られるようになりました。讃岐の「和三盆糖」は、高級和菓子の原料として現在でもその伝統が継承されています。このように、同県は古くから砂糖とのかかわりが深く、香川大学農学部でも、糖の活発な研究が行われてきました。そのひとつが「希少糖」の研究。同大学の何森健名誉教授が希少糖の大量生産を可能とする酵素を発見したことをきっかけとして、さまざまな食品の開発にも利用されるようになり、同県の新しい特産品にもなりつつあります。

今回は、30年以上もの歴史があり、現在もさらに発展を続ける同大学の希少糖の研究と希少糖を使用した商品の開発について紹介します。

未知の希少糖研究の

はじまり

希少糖とは、どんな種類の糖なのでしょうか?国際希少糖学会は、「希少糖とは自然界に微量もしくは全く存在しない単糖(糖質の最小単位)およびその誘導体」と定義しています。自然界では、糖の多くは、単糖が多数結合した「多糖」として存在しますが、これらを構成する単糖としてはブドウ糖(D-グルコース)が最も多く、これを含めた7種類の単糖が自然界に多く存在しています。このほかの約50種類の単糖は自然界での存在量が極めて少なく、「希少糖」と呼ばれています。“希少糖”と名付けたのは、希少糖研究の第一人者である何森名誉教授で、現在までに、50種類以上ある希少糖のすべてが香川大学で生産できるようになっています。

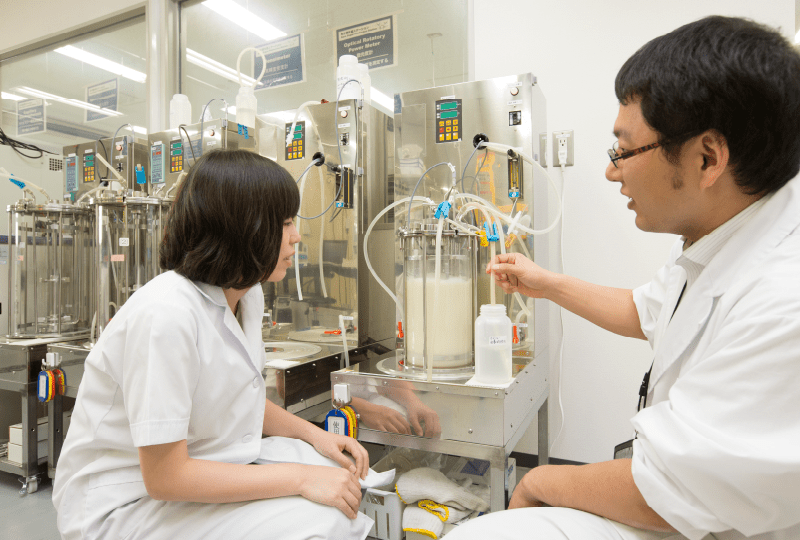

香川大学希少糖生産ステーション

同名誉教授が希少糖の研究をスタートしたのは、1980年台半ば。当時は、生物のエネルギー源として欠かすことができないブドウ糖(D-グルコース)や果糖(D-フルクトース)の研究は盛んに行われていましたが、希少糖は自然界に存在量が少ないうえ、エネルギー源としての役割やその他の機能性もないと考えられていたことから、注目されることはあまりありませんでした。そのため、世界でも希少糖に関する研究はほとんど見受けられなかったといいます。

しかし、「微量とはいえ、地球上に存在するのには何か理由があるのではないか?」。同名誉教授はこのような疑問を持ち、これまで誰も挑戦したことがない希少糖研究ははじまりました。

香川大学農学部キャンパス内にある希少糖モニュメント

しかし、希少糖はその名の通り、自然界に微量にしか存在しないため、研究材料となる希少糖を大量に手に入れることが非常に困難でした。そのため、同名誉教授は希少糖に変換する酵素を持つ微生物を探し求めました。

そして1991年、遂に果糖を希少糖の一種であるD-プシコース(D-アルロース)に変換する酵素を生産する微生物を、香川大学農学部のキャンパス内で採取した土壌から発見します。これを機に、希少糖(D-プシコース)を人工的に生産することが可能となり、大量生産への道を切り拓きました。

大量生産技術の確立へ

擬似移動層方式のクロマトグラフィー分離装置

当初、実験室レベル(グラムレベル)の希少糖生産は可能でしたが、すぐに大量生産が実現できたわけではありません。同名誉教授が発見した微生物を培養し、この微生物が産生する酵素を利用して果糖を希少糖に転換させます。その後、反応液から希少糖の分離を行うのですが、構造が極めて類似している果糖と希少糖を、大量の反応液から効率的に分離することが特に困難だったといいます。しかし、物質を分離するクロマトグラフィーという手法を効率的に行うことができる、産業用の疑似移動層方式のクロマトグラフィー分離装置を導入したことで、短時間で大量の反応液を処理することが可能となり、年間100キログラムレベルの希少糖の生産が実現したといいます。

そしてこれにより希少糖研究が大きく進展し、現在のようにさまざまな企業との食品開発をはじめとした、多分野の研究への応用につながりました。

D-プシコースはどんな希少糖?

香川大学が大量生産技術を確立したD-プシコースは、砂糖の7割程度の甘さですっきりとした甘みを持ちますが、カロリーはほとんどありません。また、食後の血糖値の上昇抑制作用や脂肪の燃焼促進などによる抗肥満効果といった機能性も報告されています。

希少糖を利用した

「レアシュガースウィート」

希少糖を用いた食品のひとつに、香川大学発のベンチャー企業(株)レアスウィートが販売する「レアシュガースウィート」があります。

「レアシュガースウィート」は、ブドウ糖果糖液糖を原料に、D-プシコース、D-アロース、D-タガトース、D-ソルボースといった複数の希少糖を含有させたシロップです。甘みは砂糖の90パーセントであり、砂糖よりも摂取後の血糖値の上昇が緩やかになることがわかっています。

希少糖を世界へ誇れる財産に

「かがわ希少糖ホワイトバレー」

プロジェクト

希少糖戦略会議の様子

香川県では、これまで香川大学と企業の産学連携による成果を活かし、研究開発から生産、販売に至るまで総合的に推進する「かがわ希少糖ホワイトバレー」プロジェクトを2013年に発足しました。

世界に通じる「香川の希少糖」ブランドを確立し、一大産業へ成長させることを目的としています。

例えばその活動のひとつに、地域の過疎化した山村で、希少糖を生産する「希少糖の木」(商標登録済)・ズイナの栽培に関する産学官連携の取り組みがあります。ズイナは、希少糖D-プシコースを多く含むことが確認されている世界でただひとつの植物です。2017年にはその活動が評価され、ふるさと名品オブ・ザ・イヤーで政策奨励賞を受賞しました。

ズイナクローンの栽培と着花

そういったプロジェクトのさまざまな取り組みが功を奏し、現在では香川県内における「希少糖」の認知度は90パーセントを超え、重要な成長戦略材料となっているそうです。

今後の活動について

香川大学には、何森名誉教授が考案した約50種類の希少糖を生産する設計図となる「イズモリング」がありますが、D-プシコース以外の希少糖の展開はこれからはじまります。現在、そのための基礎研究に取り組んでいるのが、同名誉教授の研究室出身の吉原明秀准教授です。

さまざまな希少糖は全て異なる顔(機能や特性)を持っており、その用途は食品にとどまることなく、農薬資材・医薬資材・工学資材などへと広がりを見せています。この研究の拡大に対応するため、同大学は国際希少糖研究教育機構という新組織を設置、全学部の壁を越えて71名の教授陣が、“コンクリートから製薬まで”を掲げて、50研究課題以上の事業化に向けて取り組んでいます。

「このように学部を超えて、大学が研究に取り組む例は全国的に見てもとても稀なことです」と、農学部長の秋光和也教授は話します。 希少糖が秘める未知数の可能性が解き明かされるのは、まだまだこれからです。

\学生の声/

香川大学 農学部

酵素利用学研究室

高松 陽太 さん

希少糖に転換できる酵素や微生物を選抜し、その性質やそれらを用いた希少糖の生産について研究をしています。現在、自然界には存在しない希少七炭糖が生産できるようになり、この希少七炭糖や酵素に関して特に研究を進めています。

研究を通して実験の進め方や実験に関する論文や先行研究に関するデータを集めるなどの事前の準備の大切さを知りました。また、仮説を立てて実験を行い、得られたデータを分析・考察して、仮説を立証していくことを学びました。将来は企業の研究開発職につきたいと考えており、研究で学んだ姿勢や考え方を役立てていきたいです。

|今回 教えてくれたのは・・・|

香川大学 国際希少糖研究教育機構

副機構長 農学部長

秋光 和也 教授

Ph.D.(米国ミシガン州立大学)。専門は植物病理学および希少糖学。病原性糸状菌の生産する宿主特異的毒素レセプター研究で博士号取得。2005年頃から香川大学・何森 健(いずもり けん)名誉教授らと希少糖の植物・植物病原菌に対する作用を研究。生物系特定産業技術研究支援センターの新技術・新分野創出のための基礎研究推進事業や、文部科学省エコシステム形成プログラムで当該希少糖研究を牽引。

香川大学 国際希少糖研究教育機構

機構長補佐

吉原 明秀 准教授

博士(農学)。専門は酵素利用学および微生物利用学。微生物やその酵素を用いた希少糖の生産で博士号取得。2003年から香川大学・何森 健名誉教授の研究室に所属し、希少糖の生産研究を行う。2009年に香川大学農学部に着任し、微生物由来の希少糖生産関連酵素の研究を行い、希少糖の生産を進めている。

この記事のPDF版はこちら

(PDF : 1,101KB)

お問合せ先

大臣官房広報評価課広報室

代表:03-3502-8111(内線3074)

ダイヤルイン:03-3502-8449