再生利用事業計画認定制度(食品リサイクルループ)

1.制度の概要

2.認定状況一覧

3.申請手続きについて

4.事前相談

5.申請書様式等

取扱要領

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定事務等取扱要領(PDF : 184KB)

1.制度の概要

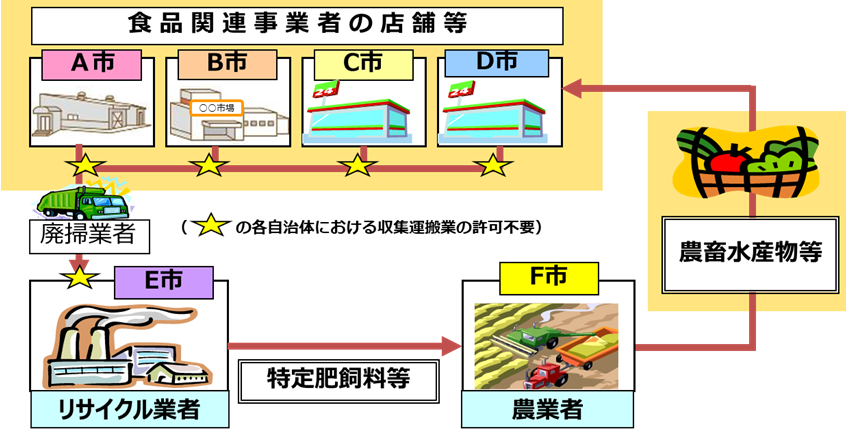

食品リサイクル法において、食品関連事業者は、リサイクル業者及び農林漁業者等と連携して、再生利用事業の実施、当該再生利用事業により得られた特定肥飼料等の利用及び当該特定肥飼料等の利用により生産された特定農畜水産物等※の利用に関する計画(再生利用事業計画)を作成し、主務大臣の認定を受けることにより、廃掃業者は廃棄物処理法に基づく収集運搬業の許可(一般廃棄物に限る。)が不要となる等の特例を活用することができます。

※特定肥飼料等の利用により生産された農畜水産物、当該農畜水産物を原料又は材料として製造され、又は加工された食品その他の主務省令で定めるもの

2.認定状況一覧

・令和7年9月末時点で59件の計画が認定されています。

→認定計画の一覧(PDF : 259KB)

3.申請手続きについて

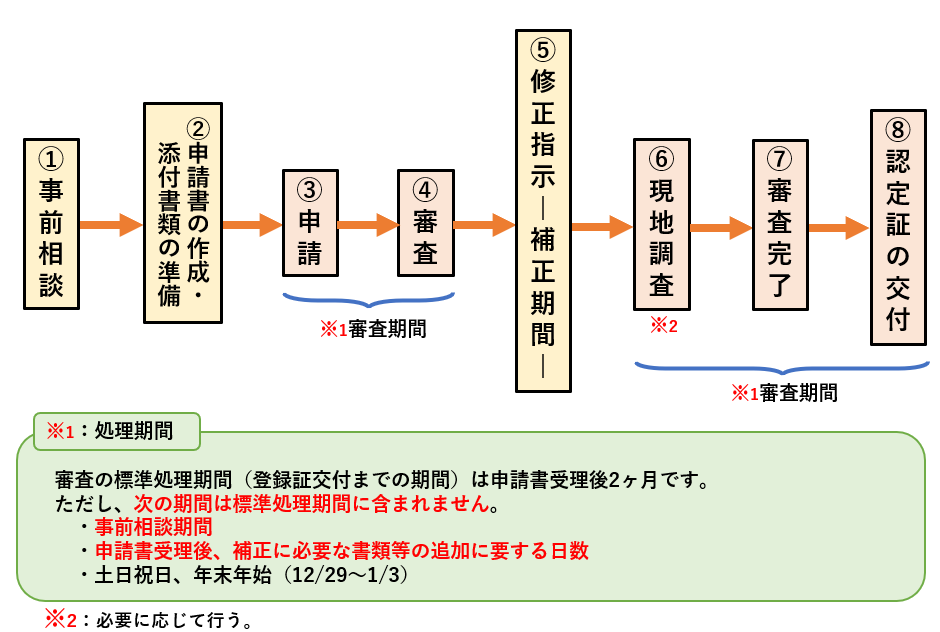

<手続きの流れ>

4.事前相談

申請書の記載方法や添付書類の準備について、下記のメールアドレスにて事前相談を受付けています。

申請を検討されている方は、まずはご相談ください。

【ご連絡先】recycleloop★maff.go.jp

※メール送付時には★を@に置き換えて送付してください。

5.申請書様式等

・(様式)認定申請書・変更認定申請書等(WORD : 61KB)(EXCEL : 38KB)

・(記載例)認定申請書・変更認定申請書等(WORD : 82KB)

・申請に係る提出書類一覧(EXCEL : 61KB)

※氏名について、旧性(旧氏)の単記又は併記が可能です。

【参考様式】

(上記の登録再生利用事業者の登録申請又は再生利用事業計画の認定申請に添付する「食品循環資源の搬入に関する計画書」、「食品循環資源以外の搬入に関する計画書」)(EXCEL : 22KB)

申請者が法人の場合、登録や認定の申請の際、登記事項証明書の添付が必要です。

登記事項証明書は登記所の窓口、郵送のほか、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。

詳細については法務局のホームページをご覧ください。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html[外部リンク]

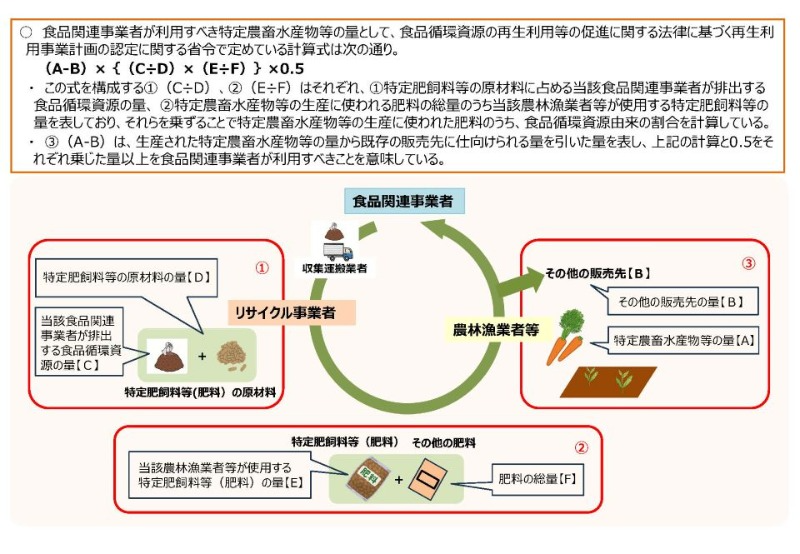

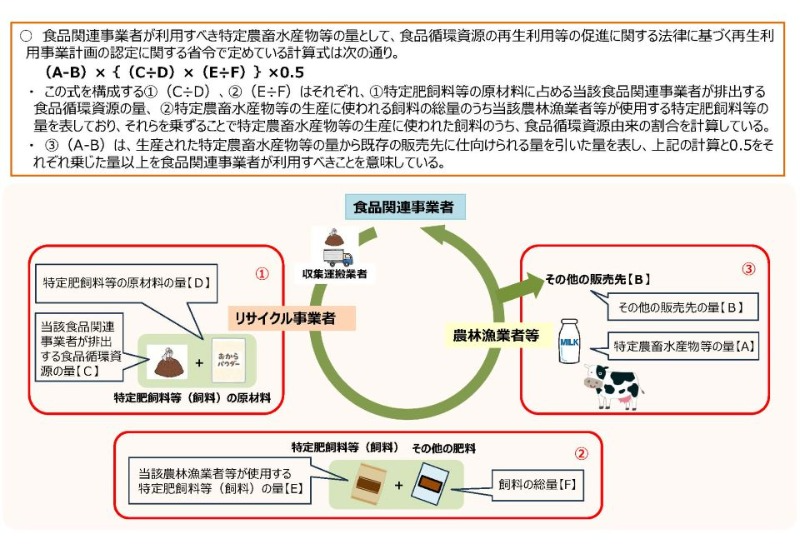

参考:食品関連事業者が利用すべき特定農畜水産物等の量

食品関連事業者が利用すべき特定農畜水産物等の量として、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令で定めている計算式は次の通り。

(A-B)×{(C÷D)×(E÷F)}×0.5

- この式を構成する(C÷D)、(E÷F)はそれぞれ、特定肥飼料等の原材料に占める当該食品関連事業者が排出する食品循環資源の量、 特定農畜水産物等の生産に使われる肥飼料の総量のうち当該農林漁業者等が使用する特定肥飼料等の量を表しており、それらを乗ずることで特定農畜水産物等の生産に使われた肥飼料のうち、食品循環資源由来の割合を計算している。

- (A-B)は、生産された特定農畜水産物等の量から既存の販売先に仕向けられる量を引いた量を表し、上記の計算と0.5をそれぞれ乗じた量以上を食品関連事業者が利用すべきことを意味している。

肥料を使って生産する場合の算定式

飼料を使って生産する場合の算定式

特定農畜水産物等の利用に関するQ&A

Q:特定農畜水産物等の生産量や利用量はどのような基準で算定すればよいでしょうか。

A:再生利用事業計画は、申請者自らが特定農畜水産物等の利用に関する計画を作成するものであり、特定農畜水産物等の生産量や利用量の測定方法等について国が指定するものはありません。ただし、国は申請内容に基づき、面積当たり施肥量や1日当たりの給餌量等により妥当性を確認し、必要に応じて実態が確認できる資料等の提出を求めることとしております。

Q:特定農畜水産物等を販売目的以外で生産した場合でも、リサイクルループの対象となりますか。

A:食品関連事業者による特定農畜水産物等の利用については、省令で定める規定量が確保されていれば、販売に限定するものではありません。

お問合せ先

新事業・食品産業部外食・食文化課食品ロス・リサイクル対策室

代表:03-3502-8111(内線4319)

ダイヤルイン:03-6744-2066