第4節 栄養バランスに優れた「日本型食生活」の実践の推進

「日本型食生活」とは、ごはんを中心に魚、肉、牛乳・乳製品、野菜、海藻、豆類、果物、茶といった多様な副食等を組み合わせて食べる、栄養バランスに優れた食生活をいいます。日本の気候風土に適した多様性のある食生活として、生活する地域や日本各地で生産される豊かな食材を用いており、旬の食材を利用して季節感を取り入れることや、地域の気候風土にあった郷土料理を活用すること、ごはんを中心に洋風や中華風など多彩な主菜を組み合わせることにより、幅広く食事を楽しむ要素を有しています。また、栄養バランスに優れているといったメリットがあります。

近年、ライフスタイルが多様化しており、家庭での調理のみを前提とせずに、ごはんと組み合わせる主菜、副菜等に、中食、冷凍食品、レトルト食品、合わせ調味料等を活用することで、「日本型食生活」を実践することが可能となりました。

農林水産省では、こうした「日本型食生活」の実践等を促進するため、地域の実情に応じた食育活動に対する支援を行っています。また、「日本型食生活」の中心であるごはんについては、米の需要の減少に歯止めをかけるため、平成30(2018)年10月から米の消費拡大を応援する「やっぱりごはんでしょ!」運動を展開しており、ごはん食による栄養バランス改善の効果やごはんレシピに関する情報などを農林水産省のホームページ(*1)やSNSで発信しています。

*1 米の消費拡大情報サイト「やっぱりごはんでしょ!」(農林水産省):https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/gohan.html

事例:学んで食べて強くなろう!合言葉は「おにぎり」

栃木県

栃木県では、スポーツへの関心と食を結び付け、子供たちが親しみやすい食育を推進するために、平成29(2017)年度から「食べて強くなろうプロジェクト」として、子供たちを対象とした「食育キャプテン」、保護者や監督・コーチを対象とした「スポーツと食に関する研修会」の二つの事業に取り組んでいます。

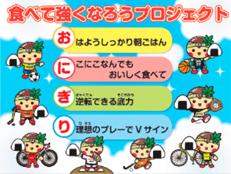

合言葉(おにぎり)タペストリー

「食育キャプテン」事業は、県内を拠点とする8つのプロ・実業団スポーツチームに委嘱しています。各チームは、スポーツ教室やトークショーなどを行う際に、選手やコーチが先生役となり、それぞれの体験に基づき、合言葉「お・に・ぎ・り」を活用しながら、規則正しくバランス良く食べることなど、体づくりに欠かせない食の重要性を子供たちに親しみやすく伝えています。令和元(2019)年度は39回開催し、計2,950人が参加しました。

グラクソ・スミスクライン オレンジユナイテッド(*1)は、イベントで子供たちと交流した後に、合言葉が書かれたタペストリーを用いて、「食育キャプテン」活動を行いました。また、栃木サッカークラブ(*2)は、ホームゲーム前に選手のトークショーを実施し、選手自身の経験に基づいた食の大切さを伝え、食育○×クイズなどの活動を行いました。

「スポーツと食に関する研修会」事業では、指導者や保護者に食の重要性を理解し、実践してもらうことを目的に、スポーツ少年団や中学校の運動部等が主催する研修会に、スポーツと食に詳しい管理栄養士(公認スポーツ栄養士)を派遣し、成長期における食の重要性や、適切な食事・水分補給、試合前の食事の取り方等への理解を促しました。令和元(2019)年度は13回開催し、計1,551人が参加しました。

事業の参加者からは「体を作るのには食が一番大切だと思った」、「バランスのよい食事を心がけたい」、「やっぱりごはんが大切」といった感想が寄せられるなど、「日本型食生活」の普及と実践につながる取組となっています。今後はこれらを県民に広く周知するとともに、取組回数を増やすなど、活動の幅を広げていきたいと考えています。

*1 ホッケー日本リーグ女子所属チーム

*2 日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)所属チーム

ご意見・ご感想について

農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。

白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

送信フォームはこちら。

お問合せ先

消費・安全局

消費者行政・食育課

担当者:食育計画班

代表:03-3502-8111(内線4576)

ダイヤルイン:03-6744-1971

FAX番号:03-6744-1974