煮込み料理を楽しむために~ウェルシュ菌による食中毒にご注意を!!~

更新日:令和6年7月16日

|

カレーやシチューなど、一年を通じて様々なメニューが楽しまれている煮込み料理。 |

動画「カレーを美味しく安全に食べるために~ウェルシュ菌による食中毒の予防~」

カレーの調理を通じて、ウェルシュ菌による食中毒を予防するための注意点をご紹介します。

小林食品安全博士や、イメージキャラクター「みっけ」も登場し、親しみやすく学べる内容になっていますので、是非ご覧ください。

ウェルシュ菌とは

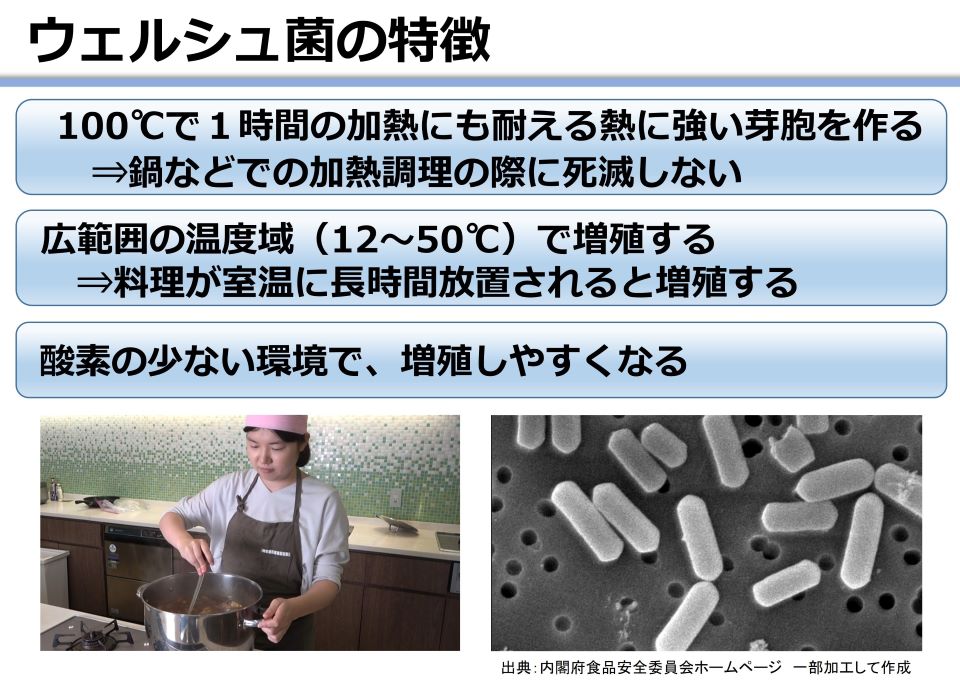

ウェルシュ菌の特徴

- 食べ物とともに人の腸に達し、腸で毒素を作り、食中毒を引き起こします。

- 芽胞を作るため、鍋などで加熱調理しても生き残ります。(芽胞については、下の「芽胞(がほう)とは」を参照)

- 酸素の少ない環境で、増えやすくなります。

食中毒の症状

- 食後6~18時間(平均10時間)で腹痛、下痢などをおこします。

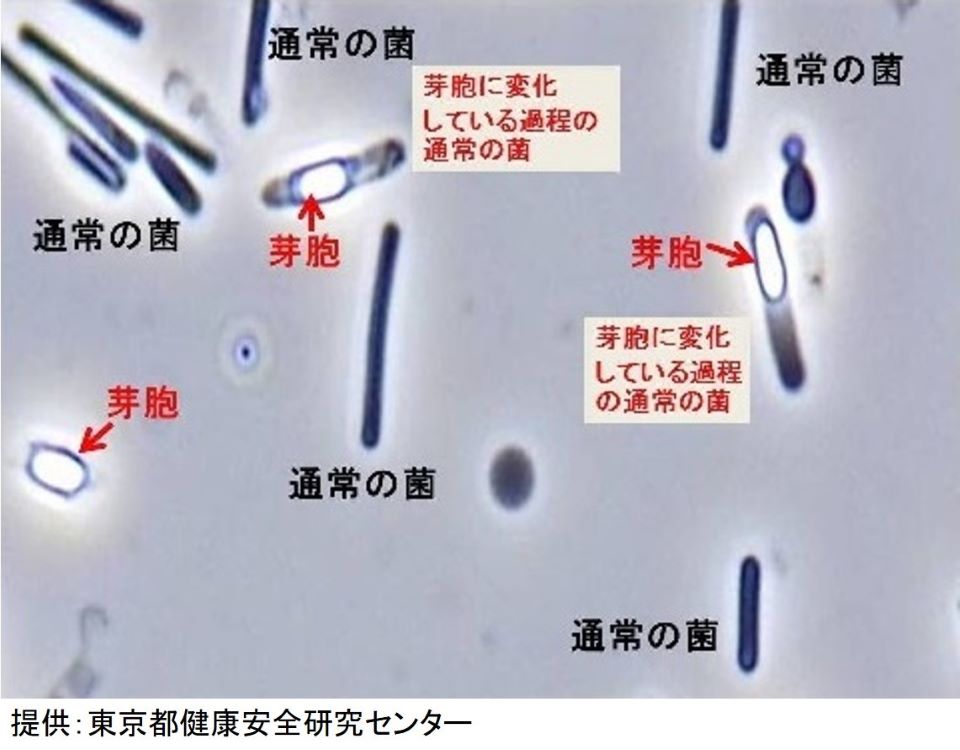

芽胞(がほう)とは

ウェルシュ菌を含む特定の菌がつくる、殻のような構造です。

菌にとって悪い環境(高温など)になると、ウェルシュ菌は、芽胞を形成して生き残り、発育に適した環境になると、通常の菌の状態に戻り、再び増殖します。

芽胞は熱に強く、100℃の加熱でも生き残るため、通常の加熱調理だけでは、ウェルシュ菌を死滅させることは困難です!

予防のためのポイント

ウェルシュ菌は自然界の常在菌であり、食品への混入をなくすことは困難であるため、増殖阻止(=ふやさない)と加熱殺菌(=やっつける)が感染防止のための最も有効な手段となります。

- 常温のまま放置せず、できるだけその日のうちに食べきる

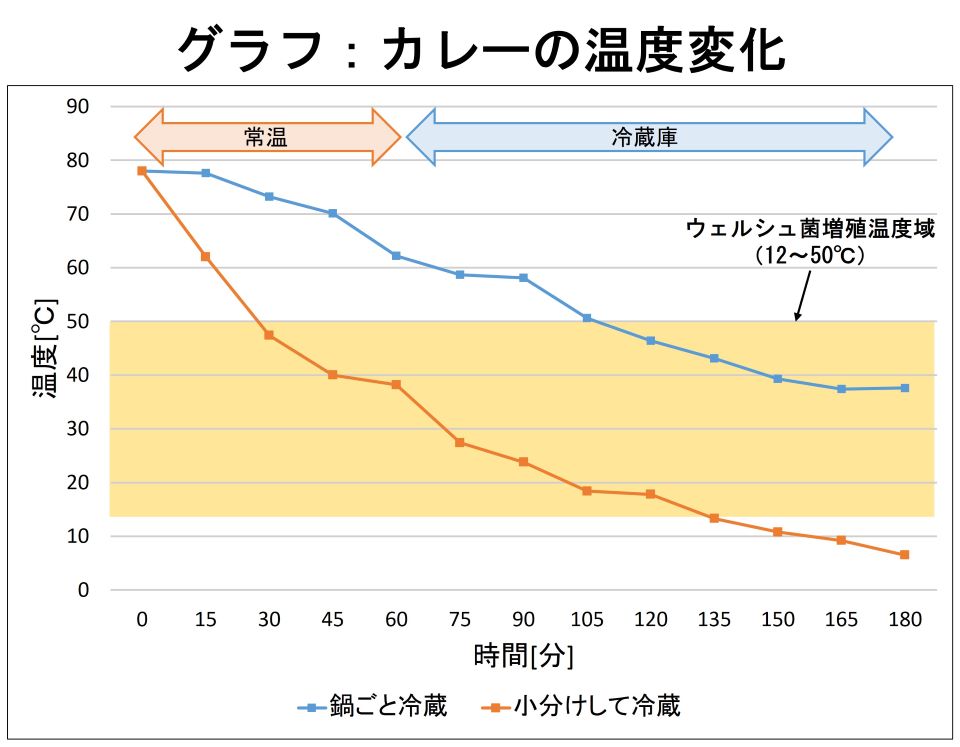

ウェルシュ菌が増えることのできる温度帯は約12~50℃とされており、常温のまま長時間放置すると、ウェルシュ菌が増殖してしまいます。増殖する前に、できるだけ早く食べきるようにしましょう。

- 保存の際は、小分けするなどして、できるだけ早く冷ます

作った煮込み料理を保存する際は、あら熱をできるだけ早く取り、速やかに冷蔵庫や冷凍庫に入れましょう。底の浅い平たい容器や保存用の袋に小分けにすると、温度が早く下がりやすくなります。

- 再加熱の際は、おたまで鍋底までかき混ぜ、中心までしっかりと加熱する

よくかき混ぜることで、カレーなどのとろみのある煮込み料理も、まんべんなく加熱ができます。加熱することで、ウェルシュ菌が出した毒素を不活化できます。

しかし、芽胞は熱に強いため、注意が必要です。

【実際にやってみた】本当に小分けの方が冷ましやすい?

カレー完成後に「鍋ごと冷蔵」「小分けして冷蔵」の2つに分けて保存し、それぞれのカレー中心部の温度を測る実験を行いました。

その結果、「小分けして冷蔵」する場合の方が、速く冷ますことができることが分かりました。

(なお、これは一例であり、カレーの温度が必ずしもこの実験結果通りに変化するわけではありません。)

実験の詳細はこちら(PDF : 516KB)

ウェルシュ菌による食中毒はカレー以外でも!

原因になりやすい食品

ウェルシュ菌による食中毒は、加熱調理した後、室温で冷まして放置し、再び加熱した食品が原因になりやすいです。

具体的には、煮物、カレー、シチューなどの煮込み料理のほか、スープ、麺つゆなどでも発生した例があります。

引用元:食中毒統計資料(厚生労働省)

参考リンク先

参考リンクはこちらから

お問合せ先

消費・安全局食品安全政策課

担当者:情報発信企画・評価班

代表:03-3502-8111(内線4474)

ダイヤルイン:03-3502-5719