魚食文化が浸透している日本では、日々さまざまな魚が食べられており、水産物の安定的な供給は欠かせません。そのために行われているのが漁場整備。魚たちが育ちやすい海の環境をつくるために行われています。今回はその中から、国が行うフロンティア漁場整備事業について紹介します。私たちが直接見る機会はほとんどありませんが、海の中では事業によりさまざまな魚礁が設置され、魚たちが好む環境が整備されています。

人工魚礁は、環境の変化や乱獲などの影響によって減少した対象生物の漁獲の改善、操業の効率化や保護育成のために整備されています。

人工魚礁は何のために造るの?

人工魚礁とは、魚類を集めたり増やしたりするために海中や水中に設置するもので、次のような機能があります。

- 物陰に隠れる性質を持つ魚類の隠れ場

- 小型の魚類が大型の捕食魚から逃げるための逃避場

- 繁殖に欠かせない親魚の産卵場

- 魚礁により周辺の潮の流れを弱めることで、泳ぐ力の弱い動物プランクトンが集積する場

- プランクトンを食べる小型魚類が繁殖する場

国が行う

「フロンティア漁場整備事業」

ってなに?

従来の漁場整備は、その多くを沿岸に近いところで行っていましたが、国が行う「フロンティア漁場整備事業」では、沿岸から離れた排他的経済水域で、産卵場や保育場などを整備。日本の海域での水産資源の回復と生産力の向上を目的に、2007年から実施されています。国土面積の約12倍、世界第6位の広さがある日本の排他的経済水域及び領海は、水産資源を日本のためだけに利用することができる貴重な場。この海域における水産資源の保存や適切な利用は重要な課題です。

「日本の領海等概念図」(海上保安庁)を加工して作成

この事業で

整備された人工魚礁は、

全国にどれくらいあるの?

「フロンティア漁場整備事業」を行うためには、地域の漁業者が資源管理の取り組みを行っていることなど、いくつかの条件があります。

これまでに整備されている区域は、日本海西部地区、隠岐海峡地区、対馬海峡地区、大隅海峡地区、五島西方沖地区の5カ所。第1号として五島西方沖地区が2015年に完成しています。

この事業で

整備した人工魚礁では

どんな魚を保護・育成しているの?

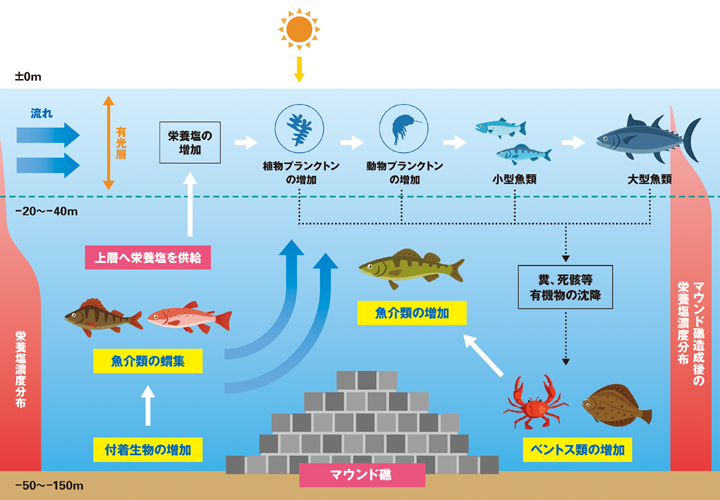

漁場整備には2タイプあります。1つは、魚たちが生息する海域にコンクリートブロックなどを設置することで、産卵や育成を助ける「保護育成礁」。もう1つは、海底にコンクリートブロックなどを山脈のように積むことで、海底から海の上層へ上昇する水の流れを作り、海底にある栄養分を広く行き渡らせ、魚たちを増やしていく「マウンド礁」です。

「保護育成礁」では、ズワイガニやアカガレイ、「マウンド礁」では、マアジ、マサバ、マイワシなどを保護、育成しています。

ズワイガニ

アカガレイ

マアジ

マサバ

マイワシ

人工魚礁は、対象となる魚たちが好む環境を人工的に作り出すもので、どのような魚礁にするのかは対象とする生物や場所によって変わります。最適な環境をつくるために、まずは既存データの分析と一定期間の現地調査をもとにシミュレーションを行い、より効果的な漁場整備へとつなげていきます。

「保護育成礁」の場合

「保護育成礁」では、魚たちの保護エリアを作ることで、その産卵や育成を助けています。2キロメートル四方のエリアの中に、魚の隠れ場や群れ場となるコンクリートと鋼製の魚礁を配置することで、資源を保護し、生息環境を向上させます。しかし、設置場所の水深は非常に深く、設置海域は波が高いなど正確に魚礁を設置するには厳しい条件。そのため設置には高度な技術が必要です。現在までに、水深約490メートル地点での設置に成功しています。

工事のポイント

- 設置作業機器の先端から送信された情報を作業船で受信することで、魚礁設置位置を正確に把握できる位置確認装置(水中トランスポンダー)を活用

- 作業船が強い海流や風のある海上でも流されずに同じ位置を保ちながら作業ができるように、自動船位保持装置(DPS)を活用

「マウンド礁」の場合

「マウンド礁」は、水深約100メートルから150メートルの海底に水深の5分の1程度の高さとなるように石材やコンクリートブロックを山積みに設置したものです。大きさは、2015年に完成した五島西方沖地区では体積が約35万立方メートルで、東京ドームの約3分の1となっています。なお、そこでは礁から半径1マイルの範囲で対象魚種を獲ることを禁止して資源保護を行っています。

工事のポイント

石材やコンクリートブロックを海中に投入した後は、3次元で施工状況を把握できるナローマルチビームソナーを使用。逐次、施工状況を確認しながら、次の投入位置へ作業船を誘導するというシステムを構築しています。

五島西方沖地区など、整備されたエリアではどれくらい水産物が増えたのか効果調査が行われています。

「保護育成礁」の効果事例

保護育成礁では、底びき網漁業などによる操業ができないようになっており、親ガニや親魚の産卵場や育成場が保護されています。生息密度が高くなった育成場から、ズワイガニなどが周辺に移動してきたものを漁獲することになります。

資料/水産庁調べ

整備効果として、保護育成礁の内側にいるズワイガニの生息密度は、外側の海域と比べ約2倍になっています。また、保護育成礁内で親ガニや稚ガニが多数生息しており、ズワイガニの高い保護効果が確認されました。

日本海西部地区での

効果

兵庫県浜坂漁業協同組合

熊本 直和さん

2007年からズワイガニ、アカガレイを対象に整備をスタートさせました。保護育成礁の設置後は、ズワイガニ、アカガレイはもちろんですが、バイ貝やエビ類の繁殖増加、イカ類などの浮魚類が集まるなど多様な効果を実感できています。今後も食料供給産業を自負して、将来に渡って資源が枯渇しないように水産物を安定的に供給していきます。

「マウンド礁」の効果事例

マウンド礁では、潮の流れを利用し栄養塩を海底から海の上層へと供給することで、植物プランクトンや動物プランクトンが増加し、それを食べる魚類も増えます。さらに、プランクトンや魚類の死骸などが沈むことによって、それをエサとする底魚類も増加。エサを食べる環境が良好になることで、魚体重の増加や生息環境の向上にもつながります。

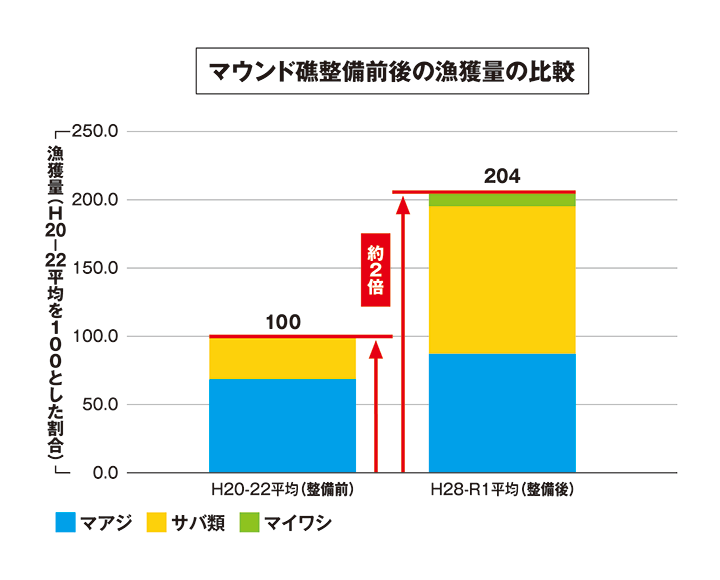

五島西方沖地区の調査分析結果によると、設置したマウンド礁から数十キロメートルに及ぶ範囲で効果があり、マウンド礁周辺で漁獲されたマアジ1歳魚の体重は、他の海域のものと比べて約1.4倍。また、マウンド礁周辺のマアジ、サバ類、マイワシの漁獲量は、整備前に比べて約2倍に増加したという結果が出ています。

資料/水産庁調べ

今後、ますます気象・海象条件が厳しく、かつ大水深帯での正確な施工が求められます。海の持続的利用に貢献するため、国を中心に、自治体、研究機関、民間企業が、これまで蓄積されてきた技術を継承し、発展の著しいICTやロボット技術を積極的に活用することが重要です。

今回教えてくれたのは

専門家プロフィール

東京海洋大学

先端科学技術研究センター 漁業地域再生プロジェクト担当

中泉 昌光 さん

1983年水産庁入省。2017年7月より現職に就き、漁業地域再生プロジェクトを担当。ICTの活用や海外も含めた現地調査を通じて、国際的水産物消費に対応した漁港、産地市場の管理運営、人口減少、高齢化が急進する漁村における滞在型旅行の推進に取り組んでいる。

(PDF : 591KB)

編集後記

魚礁のお話いかがでしたか?道路の整備工事などは普段見かけますが、海中の整備は目にする機会がないので、九州付近の海の底に東京ドーム約3分の1にもなる大きさの礁が整備されているのには驚かれた方もいたのではないでしょうか?実際に魚礁を設置する際は、波や風で揺れる船から、深い海の底の正確な位置に魚礁を置く難しい作業が行われているのですね。(広報室KM)

記事の感想をぜひお聞かせください!

お問合せ先

大臣官房広報評価課広報室

代表:03-3502-8111(内線3074)

ダイヤルイン:03-3502-8449

FAX番号:03-3502-8766

感想を送る

感想を送る