4 知れば知るほど奥が深い!ワインの豆知識

ワインは同じぶどう品種を使って造られたものでも、産地や生産された年代ごとに味わいが異なります。今回は日本ワイナリー協会と(一社)日本ワイン文化振興協会に、ワインの歴史や豆知識について教えていただきました。

日本のワインの歴史と発展

ワインが日本に持ち込まれたのは1549年。「日本教会史」によると、戦国時代に宣教師フランシスコ・ザビエルが薩摩の武将島津貴久に、洗礼のために飲むワインを献上したと記されています。戦国時代末期には、「チンタ(珍陀)酒」と呼ばれるポルトガルのワインが、戦国武将たちに嗜好品として嗜まれるようになったそうです。この「チンタ」は、ポルトガル語で赤ワインの意「チンタ・ヴィーニョ」から名付けられたと考えられています。

日本のワイン造りのはじまり

日本最古のワインの製法は、1697年に日本で出版された「本朝食鑑」に記載されていますが、実際に本格的なワイン造りが始まったのは、明治時代。すでに生食用のぶどう栽培が盛んだった山梨県で、山田宥教と詫間憲久の二人がワインの醸造法が書かれた書物や外国人から学んだ知識を元にワイン醸造を試みました。これが日本のワイン造りの始まりです。明治政府は、殖産興業政策としてぶどう栽培とワイン生産を積極的に取り入れようとしていました。

日本でのワインブーム

東京オリンピックが開催された1964年から徐々にブームの兆しが見え始め、大阪万国博覧会が行われた1970年代前半に第1次ワインブームが起きました。理由は、欧米の食文化が一般に広まり、外国産ワインの輸入が自由化されたことが挙げられます。その後、何度かのワインブームを経て、バブル経済期の1989年にはワインの年間消費量が約10万キロリットルとなりました。以後、1997年に約20万キロリットル、2012年に約30万キロリットルと、時代が進むごとに消費が拡大しています。

日本ワインの生産量と

流通量について

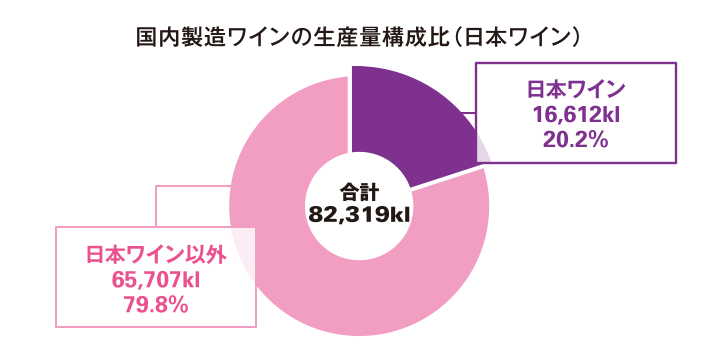

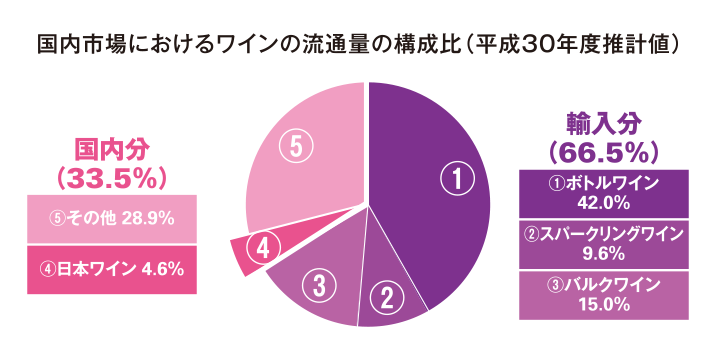

日本でのワイン消費の拡大に伴い、国内でも徐々に日本ワイン造りが盛んになりました。国税庁「国内製造ワインの概況」(2018年度調査分)によると、日本ワインの生産量は1万6,612キロリットル。これは、国内で生産されているワインの総量8万2,319キロリットルの約20パーセントです。しかし、流通量は国内市場の5パーセントほどです。

国税庁「国内製造ワインの概況(平成30年度調査分)」を加工して作成

国税庁「国内製造ワインの概況(平成30年度調査分)」を加工して作成日本ワインの気になる今後

まだまだ市場に出回る量は少ない日本ワインですが、海外のコンクールで高評価を得るものも生まれています。2013年には和食がユネスコ無形文化遺産に登録され、和食と相性の良い日本ワインは、需要も品質もさらに成長が期待できると日本ワイナリー協会では予測しています。フランスやアメリカなどの成熟した生産地とは異なり、日本のワイン造りはまだまだ成長の途中。ぶどう栽培に適した環境整備、品種改良、生産地の拡大など、今後もその成長に期待が集まります。

誰かに教えたくなる! ワインの豆知識

ワインにまつわる豆知識を「味編」「形状編」「雑学編」の3つのカテゴリに分けて紹介します。

~味編~

Q:ボジョレーヌーボーに白ワインが無いのはなぜ?

A:11月の第3木曜日に解禁されるボジョレーヌーボーは、フランスのワイン法で「ボジョレー地方で栽培したガメイ種のぶどう100パーセントを使用した新酒」と定められています。本来、黒ぶどうであるガメイ種のその年の味を確かめる試飲用に造られるワインのため、赤ワインやロゼワインは作れても白ワインは造ることができません。

Q:ワインの種類は赤、白、ロゼ以外にもあるって本当?

A:赤、白、ロゼワインは、スティルワインと呼ばれる、非発泡性のワインのこと。そのほか、発泡性のスパークリングワインや、酒精強化ワイン(フォーティファイドワイン)と呼ばれる、ワインにブランデーなどを足してアルコール度数を高めたものなどがあります。代表的な酒精強化ワインにはスペインのシェリーや、ポルトガルのポートワインが挙げられます。

Q:甘口の「アイスワイン」や「遅摘みワイン」、「貴腐ワイン」とは、どんなワイン?

A:「アイスワイン」は、寒冷地で寒くなるまで収穫を遅らせ、一部凍ったぶどうを用いて造られたワインです。凍ったぶどうを搾ると水分が果皮に残るため、糖度の高い果汁が得られます。「遅摘みワイン」は収穫を遅らせたぶどうを用いて造られるワインです。ぶどうが過熟状態になることで糖度が高まるだけでなく、特有の香りも得られます。「貴腐ワイン」は、貴腐菌(ボトリティス・シネリアというカビの一種)が付着した貴腐ぶどうを使ったワインのこと。クチクラ層にあるワックス成分が菌によって溶かされ防水性を失う事で、ぶどうの水分が飛ばされ果実中の糖度が高まります。この状態のぶどうを貴腐ぶどうといい、この果汁を発酵させて造ったワインが貴腐ワインです。これらのワインは糖分などのエキスが凝縮した状態のぶどうを使用するため、甘口のワインに仕上がります。また、一般的なワインに比べて製造に時間とコストがかかります。

~形状編~

Q:赤ワインのボトルの底はなぜ凹んでいるの?

A:赤ワインは、タンニンやポリフェノールなどが熟成中に結晶化した澱(おり)がたまることがあります。ボトルの底の凹みには、澱を沈めて、グラスに注ぐときに澱がグラスに流れ込まないようにする役割があります。

Q:なぜボルドーワインのコルク栓は他のワインより長いの?

A:フランスのボルドー地方で造られるワインの中には、長期熟成向きのぶどう品種が多く、熟成中の酸化を防ぐことを目的としているためです。コルク栓を長くしてワインの液面との空きスペースをなるべく少なくすることで、酸化の進行を防ぎ、適度な熟成を促します。

Q:なぜ一般的なワインボトルの容量は750ミリリットルなの?

A:ワインボトルの形は様々ですが、そのほとんどの容量は750ミリリットル。理由は、その昔ワイン製造国のフランスでは、1樽の容量225,000ミリリットルに対して、ワインボトル1本が750ミリリットルだと、1樽でちょうど300本分と計算しやすかったこと、またワインの消費大国イギリスでは、一般的に使用する単位がリットルではなく「ガロン」であり、1ガロン=4,500ミリリットルは、750ミリリットルのワインボトルで6本分と、取り引きの際に計算しやすかったことなどがあるそうです。

~雑学編~

Q:パーティーの乾杯で使用するシャンパングラスは、なぜフルートタイプではなく、浅いカクテルグラスが多いの?

A:パーティでは、少量の飲み物で乾杯することが多いですが、使用するグラスが深いフルートグラスだと飲むときに首を大きく傾けなければ飲むことができません。対して、浅いカクテルグラスであれば、軽くグラスを傾けるだけで飲むことができます。もちろんシャンパンは泡を目で楽しむワインでもあるので、普通に楽しむ時には、口がすぼまって炭酸が抜けづらいフルート型のグラスの方がおすすめです。

Q:ワインには消費期限の表示がないって本当?

A:ワインボトルの裏側にある表示には、消費期限の表示がありません。その理由はアルコール度数が高いので腐敗する心配がないため。ただし、劣化はするので飲み頃はあります。また、開栓後のワインは酸化するので、小さなびんに移し替えるなど、空気に触れる面積が小さくなるようにして、冷蔵庫で保管し早めに飲むことをおすすめします。

Q:「デキャンタージュ」ってなぜ行うの?

A:デキャンタと呼ばれるガラス瓶にワインを移すことをデキャンタージュといい、これを行う理由は2つあります。1つはボトル瓶底にある沈殿物の澱(おり)を取り除くこと。もう1つは赤ワインに多い成分のタンニンやポリフェノールを空気に触れさせることで、ワインを「開く(香りをより引き出し、味をまろやかにする)」ためです。一般的に長期間熟成した赤ワインで行いますが、熟成期間の短い赤ワインやミネラルが豊富なヴィンテージの白ワインなどもデキャンタージュする場合も。ワインを開く方法には、グラスに注ぐ「スワリング」もあります。

Q:古代ローマ時代のワインの飲み方とは?

A:現代ではワインをそのまま飲むことが一般的ですが、古代ローマ時代の人々はワインを海水で割って飲んでいたそうです。理由は諸説ありますが、当時の醸造技術が今ほど発達しておらず、未熟だったため甘めのワインが多かったことなどがあるのだとか。また、これ以外では水、蜂蜜など様々なもので割ることもあったそうです。

今回教えてくれたのは

監修者プロフィール

日本ワイナリー協会

1974年11月にワイン業界の発展と会員の親睦を目的として、国内のワイン製造業者の有志15社で発足。ワインの品質向上に関する技術的調査及び研究などを行う。

(一社)日本ワイン文化振興協会(JWC)

ワインに関する研究や調査をはじめ、ワイン文化の振興に関する広報や宣伝活動を行う。国内におけるワインの品質向上と、ワインを通して豊かな食文化の構築を目指し、日々ワイン文化普及のために国内外で活動中。

(PDF : 532KB)

編集後記

日本ワインの特集、楽しんでいただけておりますでしょうか?こんなことを聞いておきながら、実は、私はドイツワインが大好きです。そこそこお高いドイツワインを初めて飲んだ日に、ミネラルウォーターよりも飲みやすいお酒(語彙力の限界です)であることに感動。それ以来、リースリングの白ワインを偏愛しております。(広報室YT)

記事の感想をぜひお聞かせください!

お問合せ先

大臣官房広報評価課広報室

代表:03-3502-8111(内線3074)

ダイヤルイン:03-3502-8449

FAX番号:03-3502-8766

感想を送る

感想を送る