大学の農系学部が研究・開発した製品と、その製品化までの道のりを紹介します。

第20回

防災への意識を高めるきっかけに

石川県立大学の

「BOSAI BEER

(防災ビール)」

自然災害が多発する日本においては、災害時に電気やガスの供給が停止した場合を想定し、あらかじめ備えをしておくことが重要です。

石川県立大学生物資源工学研究所の馬場保徳講師は、2011年3月当時、東北大学に在籍しており、東日本大震災による被災を経験。このことをきっかけとして、災害時においても雑草や廃棄された農作物からエネルギーを生産し、地域の防災拠点で活用するための研究を行ってきました。さらに、エネルギーの生産過程で発生する副産物を活用してホップの栽培を行い、これを活用したビール作りにも取り組んでおり、2021年8月には「防災ビール」として製品化を実現しました。今回は、その「防災ビール」誕生までのストーリーを紹介します。

雑草や廃棄された

農作物を原料に

災害時に役立つ

エネルギーを生産

東日本大震災の発生時、東北大学で研究を行っていた馬場先生は当時をこう振り返ります。

「停電が起きたことで、携帯電話の充電は1日、もしくは2日で切れてしまいました。そのせいで家族の安否を確認することができず、精神的にも非常に辛い思いをしました。また、政府や自治体が出している情報にアクセスすることもできなかったので、どこに行けば食料が入手できるのかという情報も全く得ることができなかったんですね」

災害時にも活用できるエネルギーの重要性を痛感した馬場先生は、私たちの身近に存在する雑草や廃棄された農作物からエネルギーを生産するための研究をスタートしました。

牛の胃液内の微生物が

発酵の鍵に

馬場先生の開発した手法は、雑草や廃棄された農作物を牛の第一胃(ルーメン)液の中にいる微生物を用いて溶かしたのち、都市ガスの主成分であるメタンガスに変換し、可燃性ガスとして用いたり、メタンガス発電により電気を作るというものです。

メタンガスは燃えやすく、熱や電気などのエネルギーとして利用することができます。そこで馬場先生は当初、雑草を微生物の力で分解させることで、都市ガスの主成分となるメタンガスを作ろうと考えました。しかし、植物が有する細胞壁が文字通り壁となり、なかなか発酵が進まなかったそうです。「この植物細胞壁を分解するべく、東北大学在籍時、指導教員の中井裕教授とともに、草を主食とする牛の胃液内の微生物に着目しました。牛の胃液は、と畜場で必ず発生する廃棄物ですので、製造コストもかかりません。」と馬場先生は語ります。

実際に牛の胃液を採取し、その中にいるルーメン微生物を使って雑草の発酵を試みました。雑草は良く溶けて、その溶けたものをメタン生成菌に与えたところ、雑草を直接メタン発酵するよりも多くのメタンガスを生成できたといいます。

ところが、ここでも新たな課題が生じました。それは、牛の胃液内に生息するルーメン微生物は、胃から取り出されると、24時間ほどで雑草を分解する能力が大幅に低下してしまうこと。実用化へとステップを進める上で、その都度ルーメン微生物が生息する胃液をと畜場から運搬するのは非常に効率が悪いことから、一度ルーメン微生物を発酵装置となるタンクに運搬したあとは、タンクの中で培養していく方法が現実的です。その後、石川県立大学に赴任して以降、ルーメン内の遺伝情報を網羅的に解読したことで、微生物が植物を分解する力を維持したままタンク内で培養することが可能となり、雑草から発電する技術の実用化に向けて大きく前進することができたのです。

ヤマハモーターパワープロダクツ(株)、(株)アドテックと共に開発した専用発電機。

さらに、ヤマハモーターパワープロダクツ(株)と(株)アドテックの協力を得てガソリン用の発電機をメタンガスで利用できるように改良し、安価で効率よくメタンガスを電気エネルギーへと変える専用の発電機も共同開発しました。

発電までの工程とその課題

馬場先生が開発したこのシステムでは、以下のような工程でエネルギーを生産しています。

1

雑草や廃棄された農作物を細かく破砕し、牛のルーメン微生物を培養するタンクの中に入れる。これらはルーメン微生物の生産する酵素により加水分解され、酢酸をはじめとする有機酸に変換される。

2

生じた有機酸液を、メタン生成菌が入った発酵装置へ移す。メタン生成菌は、有機酸からメタンガスを生産する。

3

発生したメタンガスを燃料として、専用の発電機で電気を作る。

このシステムで、毎日50キログラムの雑草や廃棄野菜を発酵させて得られるメタンガスは、そのまま都市ガスとして利用すれば5世帯が、発電させた場合は1世帯が、年間を通して暮らすことができます。

牛のルーメン液を活用したメタン発酵装置。

しかし、このように技術はほぼ完成したものの、また新たな問題も生じました。 「しばらく装置を稼働していないと微生物の活性が落ちてしまい、いざというときに迅速にメタンガスを生成することができません。そのために、日頃から雑草などをこの装置に投入し、メタンガスを作り続ける必要があります。作業自体は1日に1時間程度で良いのですが、その人件費が必要です。」

この人件費を捻出するために収益化が必要だと考えた馬場先生は、メタンガスを発生させた後の副産物である発酵液を肥料として利用し、農作物を生産することを思いつきます。しかし、当時用意できた限られた農地では、多くの野菜を育てることができず、人件費を捻出するほどの利益が望めません。そこで、次に着目したのが、酒類の原料となる作物の栽培です。酒類に加工すれば、野菜を腐らせるなどの無駄が省けること、また、販売単価を高めに設定できることから、より多くの利益を生み出すことが期待できます。そこで馬場先生は、2020年からこの発酵液を肥料として大学構内の農場でホップの栽培を始め、石川県金沢市内でクラフトビールを製造する「金澤ブルワリー」とともに、このホップを利用したビール作りに取り組んだのです。そしてこの共同開発の結果誕生したのが「防災ビール」です。「このように、メタン発酵と防災ビールづくりがセットになれば、ランニングコストもまかなえる防災施設として、全国的に普及できるかもしれません」と馬場先生は語ります。

左:学内でのホップ栽培の様子。右:収穫したホップ。

\卒業生の声/

石川県立大学 生物資源環境学部

環境科学科 環境生物工学研究室 卒業

大川 直人 さん

在学当時は、雑草を発酵させてメタンガスをつくる際に得られる発酵液の有効活用として、土に潜んでいる「野菜を枯らす病原菌」を殺菌する研究に取り組んでいました。防災ビールでは、肥料としてメタン発酵液を用いていますが、私や、私の研究を引き継いだ後輩達の研究が成功すれば、“病原菌をやっつける肥料”として、メタン発酵液の価値をさらに高めることができるかもしれません。卒論研究でこの研究に取り組んでいた当時、研究結果をいち早く報告し、今後どうすべきかの相談をこまめにすることを意識的に行ってきました(報連相)が、そのおかげでスムーズに研究が進みました。現在は、医薬品の製造販売などを行う会社に勤務していますが、この姿勢は社会に出た今も、変わらず生かされていると思います。

パッケージの

イラストにも注目!

「防災ビール」に託した想い

「防災ビール」

石川県立大学内で栽培されたフレッシュホップを使用した「防災ビール」は、「ヴァイツェン」という種類のビールです。色は淡色で、清涼感のあるフルーティーな味わいが特徴です。

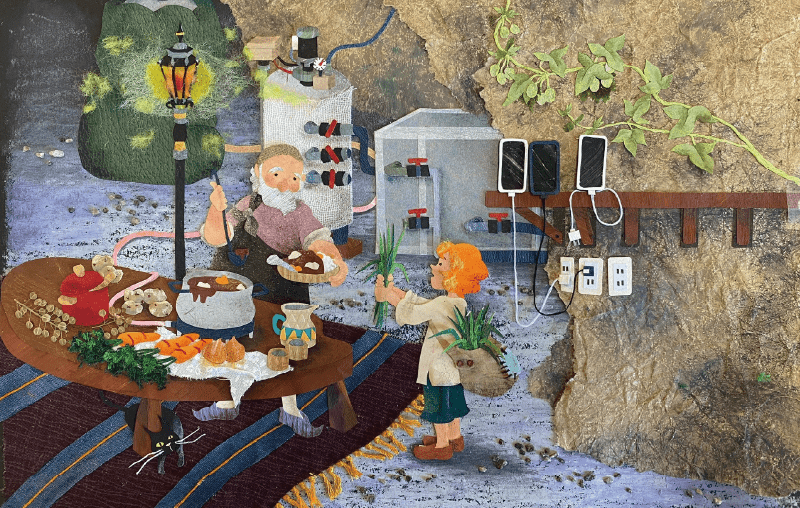

また、パッケージのデザインには「このビールを手に取ったことで、防災への意識を高めたり、災害時のエネルギー生産に興味を持ってもらえたりするきっかけになれば」という馬場先生の想いが込められており、ラベルのイラストには、ひとつのストーリーが描かれています。

「防災ビール」ラベルのイラスト。

男の子が摘んできた雑草をおじいさんに渡し、おじいさんはその雑草からメタンガスを生産。そして、それを利用して作った温かなカレーを男の子に渡しています。また、おじいさんの左隣にはガス灯が灯り、男の子の右隣には充電されている携帯電話も描かれています。

すなわち、このイラストの中には、雑草を原料としてエネルギーを生産するまでのストーリーが描かれているだけでなく、実際に馬場先生が被災した際に困った次の3つのことも、雑草のメタン発酵が実現すれば解決できるという想いが込められているそうです。

1 温かいご飯が食べられなかったこと

2 夜の灯がなかったこと

3 携帯電話の充電ができず家族の安否が確認できなかったこと

ラベルにはQRコードも記載されており、それを読み取ることで、馬場先生の防災研究を紹介するウェブサイトが閲覧できます。

今後の研究について

システムから発電した電気で携帯電話を充電している様子。

「大きな公園や道の駅、スーパーマーケット、公民館など、普段から人が集まり災害時に地域の防災拠点にもなるような場所にシステムを設置し、そこを訪れた人が気軽にシステムを動かしながら、ガスや電気を自由に利用し、災害時の炊き出しや充電などに利用できるような場所を全国に普及させることが目標です。そして、平常時から装置を動かして実際に携帯電話を充電してみたり、料理をしてみたりする機会が増えれば、その体験自体がシステムを使った発電や炊き出しの練習になります。

また、雑草や廃棄された農作物を利用して、手軽に電気や都市ガスを作ることが出来るこのシステムが認知されることで、循環型社会の実現にも繋がっていくと考えています」と馬場先生。

現在、馬場先生はこのシステムの普及に向けて、大学発のベンチャーの設立を目指しています。昨年、金沢市で開催された「スタートアップビジネスプランコンテスト いしかわ2021」では、見事、馬場先生のビジネスプランが優秀起業家賞を受賞しました。今後は、システムの導入先が決まり次第、事業化する予定だといいます。

石川県立大学

石川県野々市市末松1-308

076-227-7220

https://www.ishikawa-pu.ac.jp/

|今回 教えてくれたのは・・・|

石川県立大学 生物資源工学研究所

馬場 保徳 講師

博士(農学)。専門は環境微生物学。牛ルーメン微生物を使用した新規メタン発酵法の研究で博士号を取得。2011年の東日本大震災での被災生活の経験から、いつでもどこにでも存在する雑草から都市ガスであるメタンガスや電気をつくり、停ガス停電を伴う災害時にも、飲食や電気の使用を可能とするべく研究を進めている。東北大学総長賞(平成25年度)、農林水産省の若手農林水産研究者表彰(令和元年度)で農林水産技術会議会長賞を受賞。

この記事のPDF版はこちら

(PDF : 1,582KB)

こちらの記事もおすすめ

お問合せ先

大臣官房広報評価課広報室

代表:03-3502-8111(内線3074)

ダイヤルイン:03-3502-8449