日本の「食料」を学ぶ 数字で学ぶ「日本の食料」

60年間で何がどのように

変化してきたのか?

日本では、高度経済成長期以降、食生活が大きく変わりました。

具体的には、米や魚、野菜が中心の日本型食生活から、肉や油を使った料理が好まれるようになりました。

その結果、米の一人当たり年間消費量は、1962年度の118.3キログラムをピークに減少に転じました。グラフの起点である1965年度にはすでに下降し始めていて、2021年度には1人当たり年間消費量も約51キログラムまで減りました。一方で、肉類の1人当たり年間消費量は約3.8倍、油脂類も倍増しています。

食料消費構造の図から

変化を読み取る

- 縦軸は、供給熱量割合(1人に1日あたり供給される熱量の品目ごとの割合)を表していて、割合が大きいものは、それだけ消費されているということです。

- 横軸は、品目別自給率(供給熱量ベース)を表しています。

1965年度には73パーセントだった食料自給率(カロリーベース)は、2021年度には38パーセントとなり、長期的に低下してきたことがわかります。

主食である米の消費量は2021年度には1965年度の半分以下になっています。自給率が高い米の消費が減ることは食料自給率全体の低下につながります。

一方、畜産物や油脂類の消費量は増加しており、飼料や原料の多くを輸入に頼る自給率が低い畜産物や油脂類の消費が増えることは、食料自給率全体の低下につながります。

農業者の数と農地面積の推移

およそ60年の間に農業者数は約6分の1に減少しました。その平均年齢も2021年には67.9歳と高齢化が顕著です。農地面積は、耕作されずに放置・荒廃してしまった農地の増加や宅地などへの転用によって、1965年の約4分の3に減少するなど、日本の農業を取り巻く状況も変化しました。

一方で、生産者1人当たりの農地面積は拡大し、生産性向上の努力が続けられています。現代の農業者は限られた国土条件の中で消費者のニーズにできるだけ対応し、農産物の安定供給に尽力しています。

世界の人口増加と穀物需給

国際連合(国連)の推計では2022年11月15日に世界の人口は80億人に達しました。今後も開発途上国を中心に増加し、2050年には97.1億人になると予想されています。

人口の増加に加え、経済成長によって肉類の消費量が増え、その飼料としての穀物消費量も増加しています。このため、穀物の生産量も消費に合わせて増加していますが、干ばつ等の影響により年によって変動があります。

食料の供給カロリーを

国別に見てみると

我が国の食料供給を供給先別に見てみると米国(23パーセント)、カナダ(11パーセント)、豪州(9パーセント)、ブラジル(3パーセント)からの輸入と、国産(38パーセント)とを合わせて、これらの国だけで供給カロリーの大部分(84パーセント)を占めています。現在の私たちの食生活を前提として、今後の食料供給の安定性を維持していくためには、これらの輸入品目の国産への置き換えを着実に進めるとともに、主要輸入先国との関係を維持していくことも必要不可欠となります。

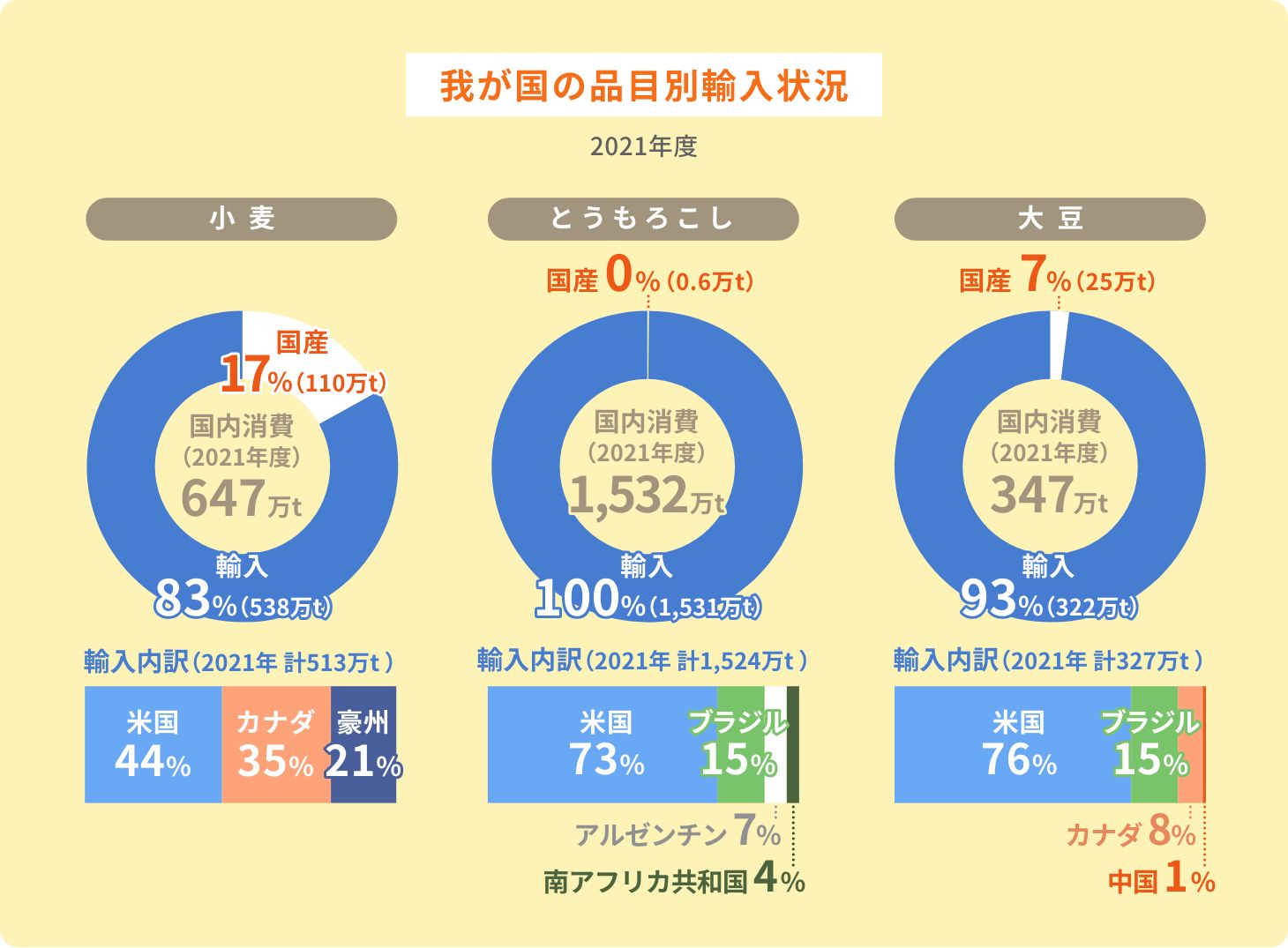

穀物の輸入状況と輸入ルート

国内生産だけでは国内の需要を満たすことができない品目は、国際需給や価格の動向を踏まえて輸入し、国内への安定供給を図っています。我が国が輸入している農産物・水産物のほとんどが船で運ばれてきます。国際情勢に影響を受けやすい、水運の要衝となる運河や海峡を通過しない輸入ルートが比較的多いのが我が国の輸入の特徴のひとつです。

日本の「食」のあり方を考える

農林水産省では2021年から「食から日本を考える。NIPPON FOOD SHIFT(ニッポンフードシフト)」をスタートしました。ニッポン フード シフトでは、日本の食を取り巻くさまざまな課題を改善するために、消費者と日本各地の食を支えてきた農林漁業者・食品関連業者、政府が一体となって持続可能な日本の「食」のあり方を考え、確かなものとして次世代へ引き継いでいくことを目指しています。

*ニッポンフードシフトの中心的なイベントである「食から日本を考える。NIPPON FOOD SHIFT FES.」の模様は2月15日配信記事でお伝えします。

動画で学ぼう

「日本の食」

私たちの「食」を将来にわたって持続可能なものにしていくために、私たちはどのように対応していけば良いのでしょうか。そのヒントを解き明かしているのがニッポン フード シフト公式チャンネルの動画「食から日本を考える。」です。

「食」について考えることは、これからの社会や暮らしを考えることです。動画で学び、私たちの「食」の未来を思い描いてみてください。

今週のまとめ

60年の間にお米の消費量は

半減した一方で、

肉類や油脂類の消費量が

大きく増加しました。

国内生産だけではまかなえない

小麦や大豆など

その多くを海外から輸入しています。

お問合せ先

大臣官房広報評価課広報室

代表:03-3502-8111(内線3074)

ダイヤルイン:03-3502-8449