日本の「食料」を学ぶ 知るから始める「食料自給率のはなし」

「食料自給率」って

何ですか?

食料自給率は、食料の国内消費に対する国内生産の割合を示したものです。つまり、国全体で見たときに、私たちが消費した食料に対して国産がどれくらいかを表す数字です。日本の現在の食料自給率は、カロリーベースで38パーセント、生産額ベースで63パーセントとなっています。

「自給率」という言葉自体は食料に限ったものではなく、日本だと他にもエネルギー自給率や木材自給率などが算出されています。消費と生産の数字さえあれば、自動車の自給率や衣服の自給率も計算はできますが、なぜ食料の自給率が注目されるのか、それにはいくつか理由が考えられます。

1つめは、国民生活に特に不可欠であること、2つめは、輸入への依存度が高いこと、そして、3つめは、輸入に関する不確実性が高いことです。

日本で食料の自給というものが多く論じられるようになったのは、今から100年程前のことです。江戸時代まで3000万人台だった人口が、明治時代以降の経済発展や衛生環境の改善等によって5000万人台にまで急激に膨れ上がり、主食であるお米ですら生産が消費に追いつかなくなって、1910年から1920年頃には米の自給率が9割を下回りました。そのような中、1914年から1918年に第一次世界大戦が勃発すると、食料を輸入に頼ることへの不安が高まったことで、食料の自給が国民の関心事になったと考えられます。

日本は現在も、限られた国土で世界11位の人口を養っており、食料自給率への注目が高まる状況は100年前も今も変わらないのではないかと思います。

食料自給率は

どうやって計算するの?

米や大豆など個別の品目の自給率であれば、国内生産量を分子に、国内消費量を分母にとって、単純に重量で割り算すれば、それぞれの自給率が計算できます。一方で、米や野菜、肉など性質の異なる品目を合計して食料全体の自給率を計算する場合には、単純に合計しても意味のある数値が得られないことから、重量で合計するのではなく、何らかの意味のある単位に揃えて計算する必要があります。

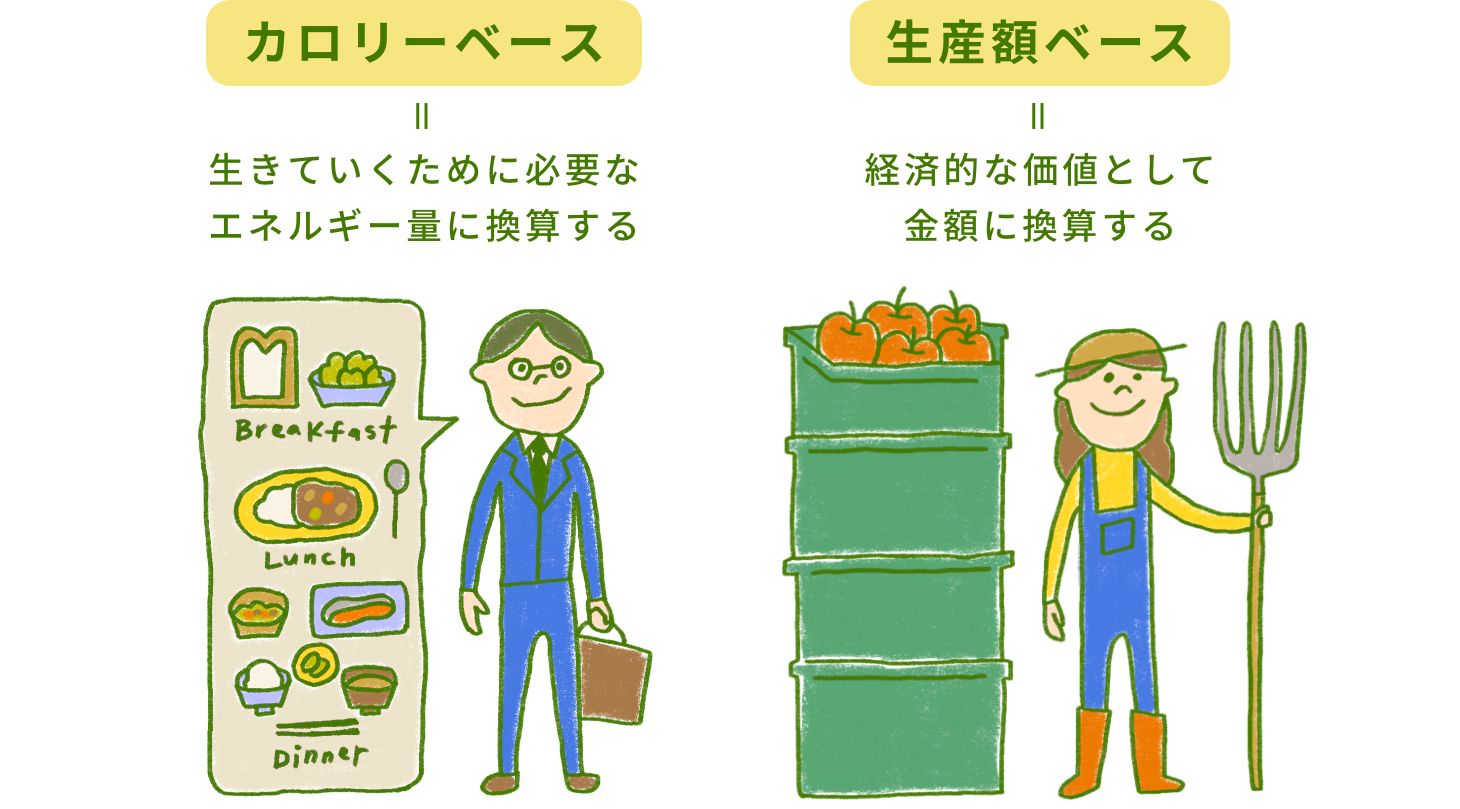

日本では、人が生きていくために必要なエネルギー量に着目してカロリーに換算する方法「カロリーベース」と、経済的な価値に着目して金額に換算する方法「生産額ベース」の二種類の計算方法によって、食料自給率を算出しています。

カロリーベースでは、穀物など重量当たりカロリーが高い品目のウェイトが大きくなり、生産額ベースでは、野菜や果実のようにカロリーはさほど高くなくても、単価が高い品目のウェイトが大きくなるといった特徴があります。

食料自給率を

計算しているのは日本だけ?

日本だけではありません。食料自給率をカロリーや金額で計算する方法は、国連食糧農業機関(FAO)の手引きにも示されており、2012年にはFAOが各国のカロリーベースの食料自給率を公表しています。

日本以外には、スイス、ノルウェー、韓国、台湾がカロリーベースの食料自給率を公表しており、イギリス、台湾が生産額ベースの食料自給率を公表しています。Q1でお答えしたように、食料自給率は輸入の依存度が高い国にとって関心が高い指標であり、これらの国・地域はすべて食料自給率が100パーセントを下回っています。アメリカやオーストラリアのように食料自給率が100パーセントを上回る国は、食料自給率への関心が相対的に低く、特に公表していないものと考えられます。

食料自給率が100パーセント以上

あるってどういうこと?

食料自給率は国内生産を国内消費で割り算したものですから、食料自給率が100パーセント以上あるということは、国内消費を上回る国内生産があることを示しています。上回った分は海外に輸出されていると考えられます。例えば、カロリーベースの食料自給率について、農林水産省の試算では、カナダが233パーセント、オーストラリアが169パーセント、アメリカが121パーセント、フランスが131パーセントなどと100パーセントを上回っていますが、これらの国は農産物の主要な輸出国です。

ただし、食料自給率が100パーセントを超えているからといって、その国が輸入に頼っていないかというと、必ずしもそうではありません。アメリカは人口が日本の3倍くらいありますが、農産物の輸入額も日本の2.6倍あり、輸出と同じくらいの規模で輸入もしています。

どの国でも気候的に国内では生産が難しい農産物などがあるので、全体の食料自給率が100パーセント以上あるからといって、輸入に頼っていないということにはならないのです。

東京の食料自給率は

0パーセントって本当?

小数点以下を四捨五入して「0パーセント」と公表していますが、小数点以下も表すと0.47パーセントです(カロリーベース)。東京都でも、大消費地に近い利点を生かしながら、野菜や米、畜産、漁業などの農林水産業が行われています。しかしながら、日本の人口の1割以上の約1,400万人が東京都に住んでおり、その食料消費と比べてしまうと生産の割合はごくわずかです。

東京都の自給率0パーセントという数字は、都市部の食生活が全国各地で生産された食料によって支えられていることも表しています。農林水産省では、地域段階の食料自給率向上の取組を後押しする観点から都道府県別の食料自給率を毎年公表しています。自分が住んでいる都道府県の食料自給率を知ることで、どんな食材がどこから自分のところに届いているのか考えるきっかけになればと思います。

肉類は国内で生産しているものも

多いのに、なぜ自給率は低いの?

牛肉は約4割、豚肉は約5割、鶏肉は6割から7割が国産ですが、食料自給率の計算においては、牛肉の自給率は10パーセント、豚肉は6パーセント、鶏肉は8パーセントとなっています。肉類の自給率が低いのは、国産であっても輸入飼料による生産相当分は除くこととしているためです。肉類の生産は、とうもろこしなど飼料の多くを海外からの輸入に頼っており、国内で生産されている食料を厳密に評価するという観点から、食料自給率の計算において、肉類など畜産物については、飼料の自給率を考慮して計算しているのです。

一方で、飼料の自給率を反映した数字では、需要に応じて増産に取り組んでいる畜産農家の努力が反映されず、また国産の肉類を購入している消費者の実感ともそぐわないといった課題がありました。そこで農林水産省では、2020年(令和2年)に策定した「食料・農業・農村基本計画」から、飼料が国産か輸入かにかかわらず、国内で生産された畜産物であれば国産として計算する「食料国産率」という指標を併せて公表するようにしました。国内外での国産畜産物の市場拡大と、飼料の国産化による輸入依存度低減の両方にしっかり取り組んでいくことが重要であり、食料自給率と食料国産率を共に示すことは、その道しるべになると考えています。

小麦や大豆の自給率が

低いのはなぜ?

小麦の自給率は17パーセント、大豆は7パーセントです。うどん、味噌、醤油、納豆、豆腐など日本の食を昔から支えてきた小麦と大豆の自給率が低いのは意外かもしれません。

なぜこんなに低いのかというと、ひとつには消費量が大幅に増えて、国内生産だけではまかなえなくなったということがあります。明治時代中ごろの日本国内の小麦と大豆の消費量はどちらも年間50万トン前後でしたが、現在では小麦が600万から700万トン、大豆も300万から400万トン消費されています。小麦はパン、パスタ、中華麺、菓子など、大豆は大豆油の原料としても使われるようになり、これだけの量を国内の農地で生産するには限界があります。

国内での生産を増やすために、消費量が減少した米の代わりに田んぼを活用して小麦や大豆を生産する取組をこれまでも進めています。しかし、もともと水を張っていた田んぼで湿気を嫌う小麦や大豆を安定的に生産するには、農地の改良なども必要です。さらに、梅雨のある日本の気候、米作りと比べた労力の違いなど、小麦や大豆の生産を増やすには様々な課題があります。

それでも、平成10年に9パーセントだった小麦の自給率は17パーセントになり、大豆の自給率も3パーセントから7パーセントに上昇しています。

この自給率向上を支えた要因のひとつは品種開発だといえるでしょう。例えば小麦では、2008年に農研機構が開発したパン・中華麺用の「ゆめちから」という品種がブレイクスルーとなり、国産小麦を使ったパンが今では一般的なスーパーでも買えるようになりました。そうした研究者や生産者、加工・販売業者の方々の努力によって、小麦や大豆は作付面積の拡大にも進展が見られます。技術革新が生産拡大に寄与し、自給率の向上につながっているのです。

「食料自給力」って何ですか?

輸入が著しく減少するような不測の事態の時には、国内生産を最大限増やすことが必要になってきます。そのような時、日本では最大限どのくらいの食料を生産することが可能なのか把握しておくことが重要です。日本の農林水産業が有する食料の潜在的な生産能力を「食料自給力」と呼んでいます。

食料生産にはいくつか基本となる要素があります。まず1つめが生産基盤である農地・農業用水などの農業資源、2つめは農業生産を担う農業者、3つめが収量や生産性を向上させる栽培技術や品種改良などの農業技術です。この3つを最大限活用した場合に、どれだけの食料を供給可能か、農林水産省ではそれをカロリーで示したものを「食料自給力指標」として公表しています。カロリーの高いいも類を中心に農地をフル活用すれば、国民の必要カロリーをまかなえるという試算結果となっていますが、これは現在の食生活とはかけ離れており、まさに「生き抜くための食事」です。農地や農業者の減少に伴い、食料自給力指標は長期的に低下しており、農地や農業者を維持・確保することの重要性も示しています。

なお、実際に輸入が著しく減少するといった不測の事態が発生した場合の対応については、「緊急事態食料安全保障指針」で具体的な手順等を整理しています。不測の事態の時には、この指針に従ってレベルに応じた対応をしていくこととしており、日頃から指針が機能するかどうかの検証も行っています。

どうして食料自給率を

上げなければいけないの?

日本の食料の安定供給は、国内の農業生産を増大させることを基本として、それと輸入及び備蓄とを適切に組み合わせることによって確保することとしています。なぜ国内生産と輸入が同列ではなく、国内の農業生産の増大を基本とし、食料自給率を向上させることとしているのか。これは、食料の特徴を踏まえて考える必要があります。

Q1の回答と重複しますが、まず1つめは、食料は生きるために不可欠なものだということです。

2つめは、食料の生産が水や太陽光など自然環境を利用しているため、異常気象などによって生産量が不安定になる場合があるということです。いざ緊急増産をしようとしても、農産物に適した季節が巡ってこなければ生産することはできません。

3つめは、世界全体で見た場合、生産される農産物のうち輸出に回る食料は比較的少なく、さらには農産物を輸出している国も数が限られていることです。主要な農業生産国で異常気象などによって大幅に生産量が減少した場合には、価格が急激に高騰したり、輸入できる量が減少したりするリスクがあります。

このような食料の特徴を踏まえた上で、世界の食料需要の増加や最近の緊迫した国際情勢などを鑑みれば、将来にわたって食料を安定的に供給していくためには、やはり国内で生産できるものはできる限り国内で生産し、食料自給率の向上を図っていくことが重要と考えています。

どうしたら自給率を

上げられますか?

食料自給率については、2020年(令和2年)に策定した「食料・農業・農村基本計画」において、2030年度(令和12年度)にカロリーベースで45パーセント、生産額ベースで75パーセントという目標を掲げるとともに、その達成に向けて克服すべき生産・消費面の課題を品目ごとに明らかにしています。

例えば、小麦や大豆は、その多くがパン、麺、豆腐、納豆などの加工業者等を介して消費者に届けられます。そのため、国産の小麦や大豆を増やすには、加工業者等にとって重要な、量・品質の安定供給が不可欠であり、作付けの団地化(生産を地域でまとまって行うこと)や機械の導入、保管施設の整備などに取り組んでいます。

また、業務用加工野菜や冷凍野菜は輸入品の割合が多いですが、それを国産に転換していくための安定供給に向けた生産・流通体系の構築、輸入小麦に代わる米粉製品の生産・消費の拡大に向けたパンや麺に適した米粉用米の品種開発なども進めています。

食料自給率を上げるためには、ただ生産を増やせばよいということではなく、消費者の方々に積極的に国産の農林水産物を選んでいただくようにしていくことも併せて行っていかなければなりません。農林水産業の生産現場の努力や創意工夫が伝わるようにしていくことも必要ですし、国産のものを買いたいという方のニーズに応えていくことも必要で、生産者と消費者の結びつきを深めていくことが重要です。

私たち一人ひとりが、スーパーに行った時、レストランに行った時、この農産物はどこから来たんだろうか、どういった人が作っているんだろうかと思いを巡らせることが、その第一歩になると思います。

今週のまとめ

生きるために不可欠な食料は、

今どのようなかたちで

消費者に届いているのでしょうか。

食料自給率を上げるためには、

生産を増やすだけでなく、

国産の農林水産物を積極的に

選択していくことが大切です。

お問合せ先

大臣官房広報評価課広報室

代表:03-3502-8111(内線3074)

ダイヤルイン:03-3502-8449