みんなで支える日本の食卓|パン

パン

朝食をはじめ、家庭や職場、外食先で楽しまれているパン。言うまでもなく、私たちの生活に欠かせない「主食」のひとつですが、他の多くの食べものと同じように、いろいろな苦労があって厳しい状況にあること、そして、「おいしいパンを、どんな時でも食卓に届けたい」という、パンづくりに携わるお店の人たちの想いについても感じてもらえたでしょうか?

とても大切なことなので動画の内容を振り返ってみたいと思います。

外国から小麦を輸入しないとパンは食べられない?

食パン、菓子パン、惣菜パン、そして世界のいろいろな種類のパン・・・、主食のひとつというだけあって、パンはどこに行っても手に入る食べ物です。「そのわりには、小麦を作っているところはあまり見ない気がするんだけど・・・」と動画で触れられていましたが、「確かに・・・」と思った人が多いのではないでしょうか?

では、どこで作られた小麦が使われているのか思い出してみましょう。

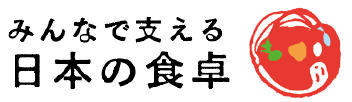

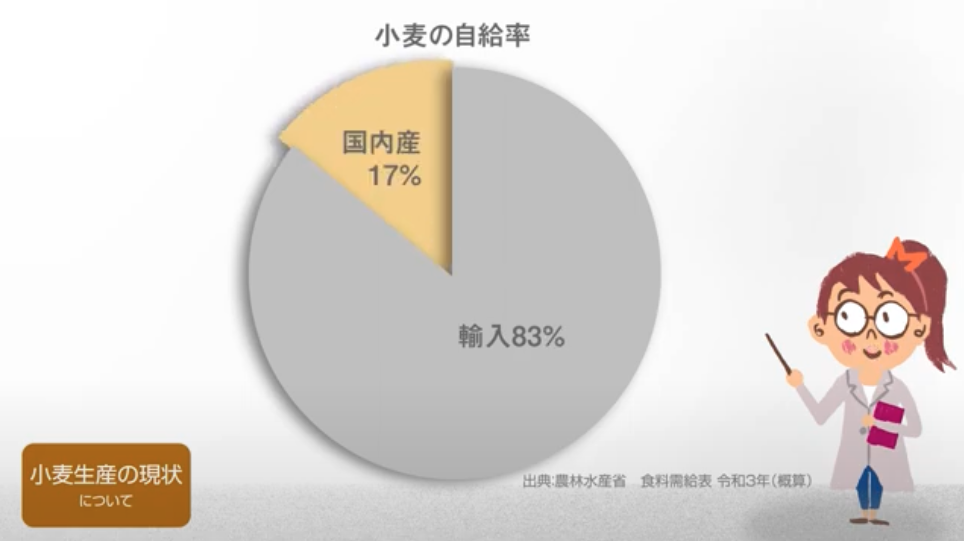

海外で生産された小麦の輸入が8割を超えていることは、知らなかった人も多いのではないかと思います。次の質問はどうでしたか?

答えが分かっていなくても、写真や映像を何かで見て「広大な小麦畑」のイメージがある国を選んで正解となった人は結構いたかもしれませんね。では、日本が小麦を輸入している国が他に2つありましたが、そちらは覚えていますか?

「パンの原材料」になる小麦については、ほとんどが外国産ということも、新たに知った人が多かったのではないでしょうか?日本中で食べられている主食のひとつですから、供給が安定していないと不安になりますが、小麦は国が計画的に輸入していて、備蓄のことも考慮されているという説明もありましたね。

国産の小麦でパンは作れないの?動画を見ながらそう思った人もいたのではないでしょうか?パン屋さんやスーパーの売り場に行ったら探してみてもらったらと思いますが、大手パンメーカーの食パンにも国産小麦で作られたものが採用されるようになってきているという話もありましたね。

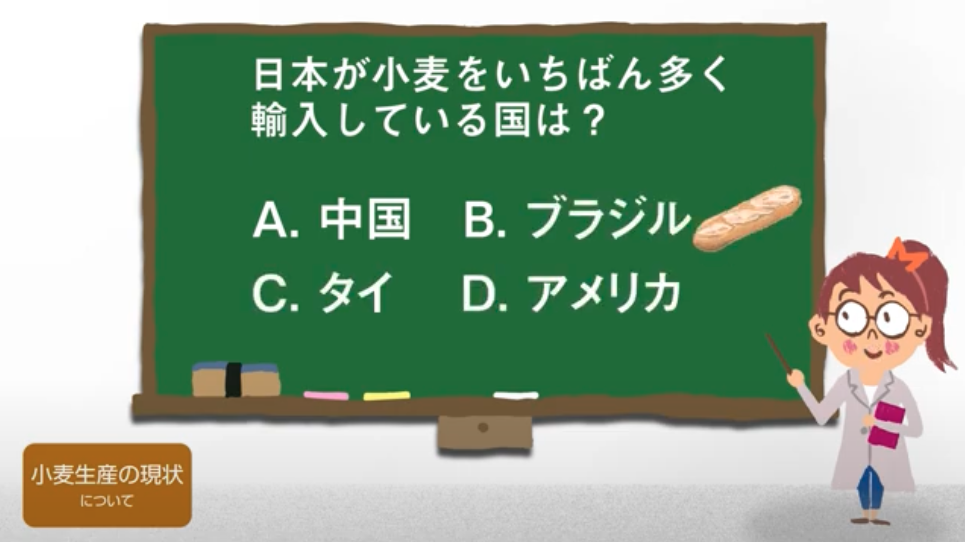

では、国産小麦を使ったパンが増えてきている理由は覚えていますか?

正解はBでしたね。

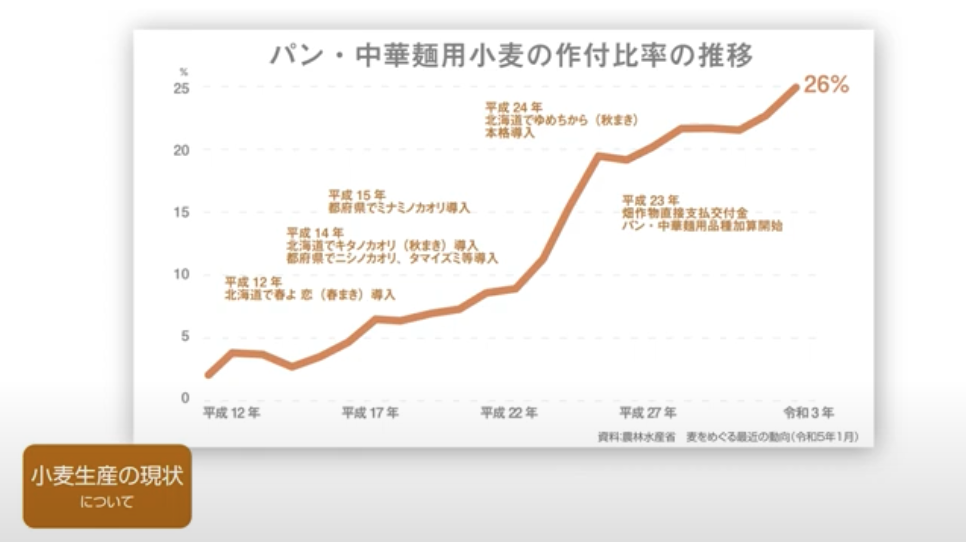

国産ニーズの高まり、国産小麦を使った商品開発などもあって、パンや中華麺用の小麦の作付比率が増えてきたこともグラフを使って紹介されていました。

国が関わって品種改良や生産対策を進めたり、パン業界でも国産小麦を使うための研究を続けているという話も知ることができました。国産小麦を使うパンが増えていき、輸入で多くをまかなっている状況が変わって、小麦の自給率が高まっていくことを期待した人もいたのではないでしょうか?

小麦をはじめとする原材料を安定的に確保できるようにすること以外にも、パン業界が解決していかなければならない問題や、それに対する取組の話もありましたね。

振り返ってみましょう。

パンがある毎日を「当たり前」にする努力

他の食べ物と同じように、「頭の痛いコストの悩み」にパン業界の皆さんも立ち向かっています。この質問の答えは覚えていますか?

パンの原材料に限って言えば「ほとんどの小麦を輸入でまかなっている」という話と結びつく問題でしたね。正解はCでした。

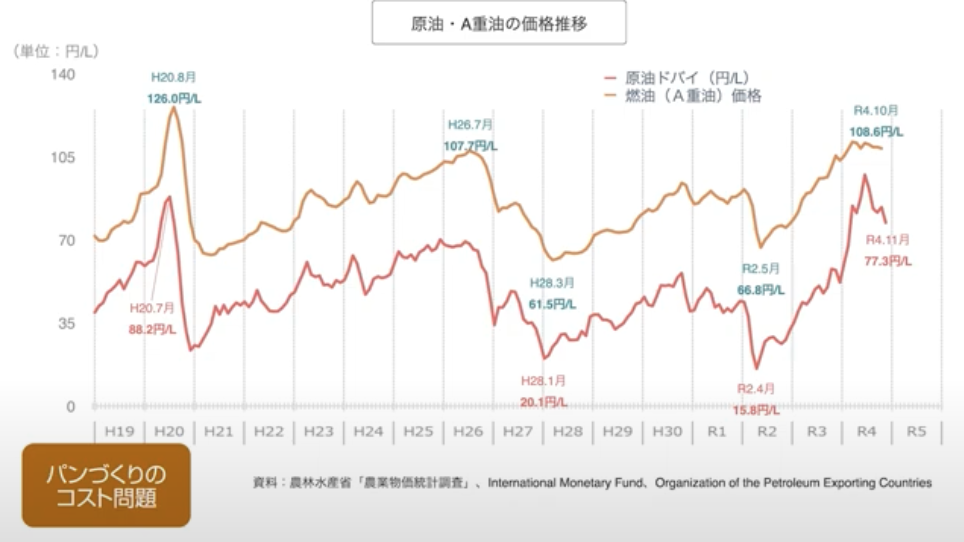

小麦生産国の一部で不作になったり、ウクライナ情勢の影響で小麦の国際価格が急騰、植物油や砂糖といった原材料の値上げ、さらに原油価格の上昇による燃料費、物流費、包装など資材費の増加・・・

しかし、そんな大変な状況でも、パンメーカーでは、これまで以上に工場のムダを減らしたり、効率的に商品を輸送したり、いろいろなコスト削減の努力をして、多くの人に安心してパンを食べてもらうために、いろいろな取組をしていることが紹介されていましたね。

「当たり前」のようにパンがある毎日は、実は知らなかっただけでたくさんの努力や工夫の積み重ねがあって支えられていることを忘れないようにしたいと思います。

より詳しく知りたい方はコチラも↓

基礎知識やレシピ、おいしさの秘密や歴史など、パンにまつわるいろいろなお話

「パンのはなし」

「きょうも、パンびより」

https://www.youtube.com/channel/UCQ0TS8YTnP03F0zOhZKsOfw (外部リンク: 株式会社ジーズ・コーポレーション YouTubeチャンネル)人と社会に満足を届ける

パンメーカーの取組についてさらに振り返ります。

まず、「生産効率をよくする取組」が紹介されていました。AIやロボットを使ってパンを切る、いろいろな材料を塗る・載せる、製品をチェックするなど、手作業の自動化を進めているとのことでした。

「輸送コストを抑える取組」は、運行管理システムを使って走行距離を最短にしたり、ルートを集約したり、遠い場所には複数のメーカーの商品を共同で運ぶ等の連携が行われていましたね。

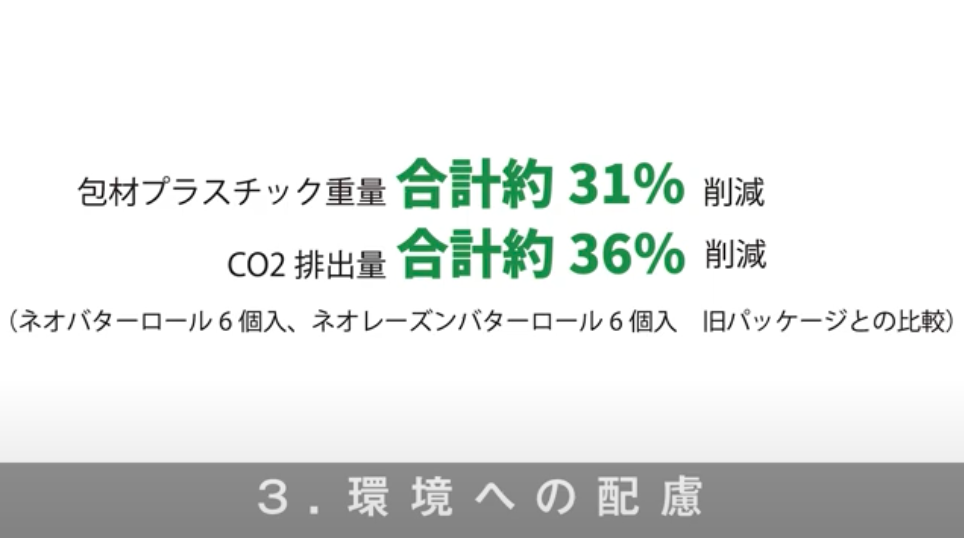

そして、「環境への配慮」もありました。品質を落とさないことを前提に、プラスチック製の袋を小さく薄くする、袋の留め具やトレイにもプラスチックを使わないようにする、バイオプラスチックやバイオインクを積極的に活用しているといった話もありました。

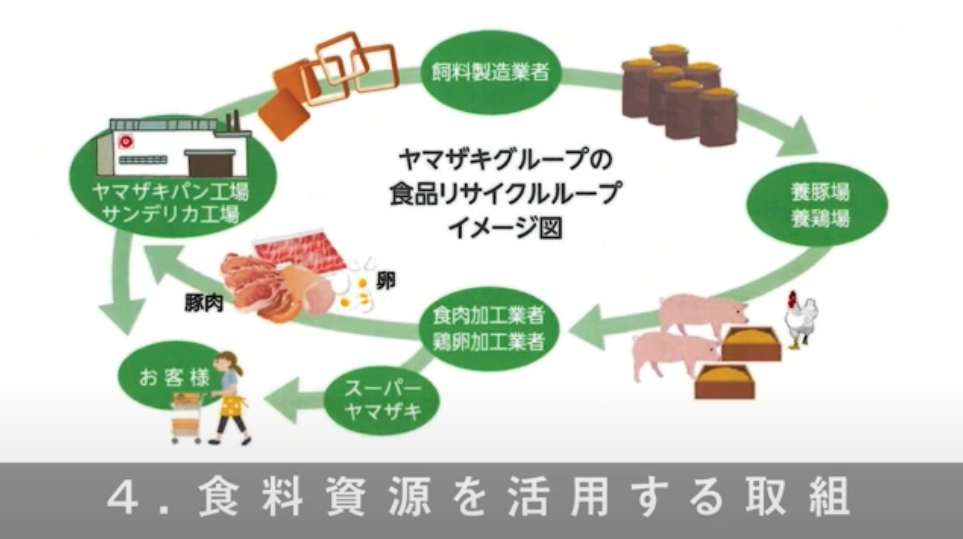

さらに、食パンの耳等の「食料資源を活用する取組」についても触れられていましたね。ラスクやパン粉を作ったり、養豚の飼料の材料として利用したり、そうした努力でリサイクル率ほぼ100%を実現しているメーカーもあるとのことでした。

動画の後半には、パン屋さんでのインタビューもありましたね。どんな話が聞けたか、思い出してみましょう。

お客さんの「おいしいね」が励みになる

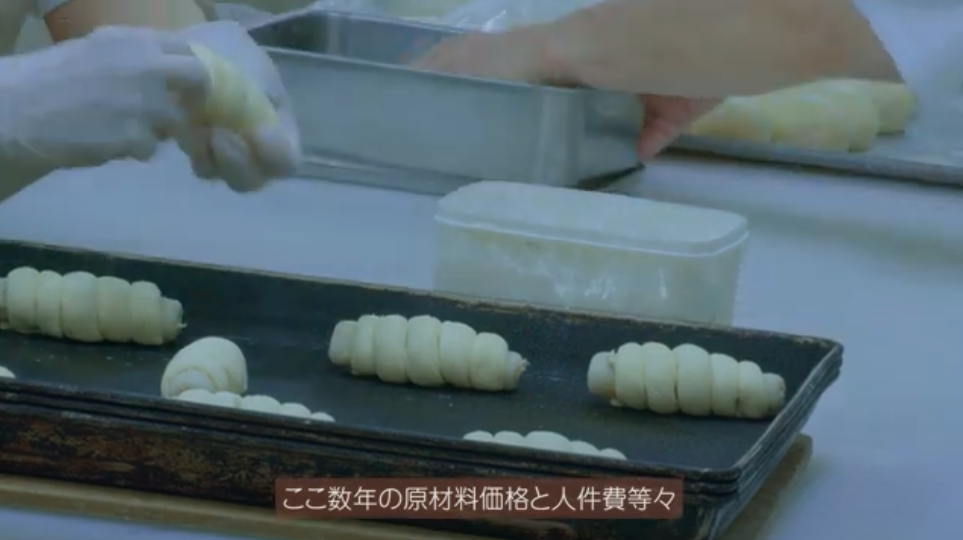

安心安全なものを提供することが大前提で、おいしい商品にするための品質の維持・向上、さらに、お店や厨房スタッフの教育、設備投資など、多岐に渡る課題があると話されていましたね。特に、ここ数年の原材料の価格高騰と人件費の上昇などで経営環境が厳しくなってきていることを実感されていると話してくれました。

価格改定は、お客さんのことも考えて少しずつ、種類ごとに、時期をずらしているとのことでしたね。お客さんも理解してくれて、「仕方ないよね」という言葉をもらえていること、そして、売れ行きも特に落ちてはいないという話には少し安心できた人もいるのではないでしょうか?

電気代の高騰はかなり激しい状況で、一番電気使うオーブンで無駄な電気を使わないように製造スタッフの皆さんにお願いしていることも知ることができました。

原材料の小麦が平成4年(2022年)に価格改定で17%も値上がりしただけでなく、植物性油脂や卵などの原材料、包装材が徐々に値上がりしてきていることについても悩まされているとのことでした。

インタビューの最後には、パン屋さんの経営を支えているのはお客さんと従業員なので、お客さんが気持ちよく訪れることができるお店にしていくこと、働いているスタッフの環境についてもよくしていきたいという話がありましたね。

その背景には、お客さん、従業員に支えられてきた感謝の思いがあるとのことでした。そして、お客さんからご贔屓いただいているところが、一番のやりがいに繋がり、お客さんの「おいしいね」と言っていただけることが励みになっていることが分かりました。

今日も街を歩けば、パン屋さんやスーパー・コンビニにおいしそうなパンがたくさん並んでいます。それはいろいろな人たちが変わらない日常に、そして非常時に、途切れることなく届け続けてくれる努力があるからこそ目にすることができる風景です。

そして、今日も明日も、そしてその先も、パンを買っておいしく頂くことはパンづくりに携わる人たちを支えることにもなります。

どんな時でもおいしいパンを途切れることなく届け続けてくれる人たちには、「おいしいね」が一番の励みになることも忘れず、これからもおいしくパンをいただきたいと思います。

-

牛乳・乳製品

牛乳は必要な栄養素をバランスよく含んだ飲み物。酪農家や乳製品メーカーへのインタビューを交え、生産・流通の「今」を紹介します。

動画閲覧はこちら

-

お茶

お茶は私たちの食事や休憩に欠かせない飲み物。生産者や流通業者へのインタビューを交え、お茶の生産・流通の「今」を紹介します。

動画閲覧はこちら

-

豆腐

豆腐は様々な料理に生かせる万能食材として日本中で愛されています。豆腐製造業者へのインタビューを交え、生産・流通の「今」を紹介します。

動画閲覧はこちら

-

施設栽培

健康な食生活に、欠かすことのできない野菜。その中には、ハウスなどの施設で栽培された野菜もあります。施設栽培と野菜の流通の「今」を紹介します。

動画閲覧はこちら

お問合せ先

大臣官房新事業・食品産業部企画グループ

03-3502-8111(内線4136)

ダイヤルイン:03-3502-5742