みんなで支える日本の食卓|お茶

お茶

私たちの食卓にお茶が届くまでにいろいろな苦心や工夫があること、そして、「おいしいお茶を、これから先も多くの人に飲み続けてもらいたい」という、茶園農家や製茶会社の人たちの想いがたくさん込められていることを感じてもらえたでしょうか?

とても大切なことなので、もっと知りたいという人のための情報も紹介しながら、動画の内容を振り返ってみたいと思います。

安らぐだけでなく、身体に必要な機能性成分がある

お茶を飲むと私たちはホッとします。おいしいから?もちろん、それが一番の理由でしょう。栄養学的には、カテキン、ビタミンC、ビタミンB2、テアニン、GABA(ギャバ)といった成分が茶葉には含まれていて、抗酸化作用、抗肥満作用、抗菌作用、ストレス解消作用などのさまざまな健康機能との関連が報告されています。お茶は身体に必要な成分が含まれ、幸せなひと時ももたらしてくれる、私たちの毎日に欠かせない存在です。

より詳しく知りたい方はコチラも↓

「日本茶の健康機能性を紹介する小冊子『茶の健康効果20選』」

https://www.nihon-cha.or.jp/news200413.html (外部リンク:公益社団法人日本茶業中央会ウェブサイト)おいしさと品質はどうやって生み出されている?

まず場所についての話から振り返ってみましょう。香りなどが特徴的なお茶が採れる茶畑の特徴は、温度や湿度、日当たりや水はけ等の自然条件にあるということでしたね。生産者のインタビューでは、朝晩に霧がしっかりとかかることが、茶葉の旨味が増す要因になるという話がありました。

お茶づくりにはもってこいの地形で、日本には多い場所ということでしたが、下のクイズ、正解は何だったでしょうか?

日本に多い地形ですから、正解は「山間の傾斜地」ですね。

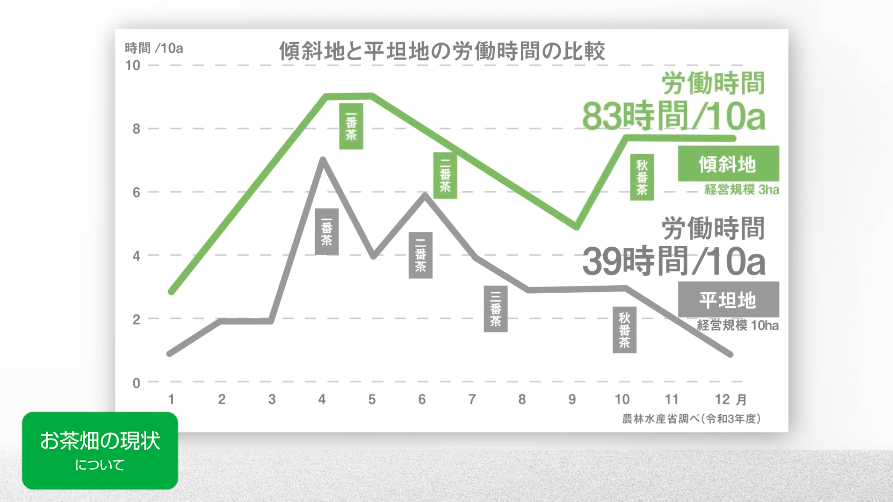

おいしいお茶が採れることは嬉しいことです。しかし、傾斜地で栽培することの難しさ、大変さも知ることができました。次の2つのシーンを憶えていますか?

収穫作業は大変な作業です。最もおいしい状態になる適切なタイミングを見極められる経験や知識が必要で、しかも天候がいい時でないとできないことです。ですから、ゆっくりと日数を使ってやれるものではありません。もし、人の手作業だけでたくさんの茶葉を素早く収穫するとしたら、昔のように大勢の人を集める必要がありますが、今の時代、現実的ではありませんね。

傾斜地と平坦な土地で労働時間を比較すると、傾斜地は平坦地の2倍以上にもなるという説明もありました。

傾斜地では2人で茶畝を挟んで、両端を支えながら茶葉を収穫する「可搬式摘採機」が使われることが多く、それだと一度に出来る作業量は限られてしまいます。時間がかかり、ずっと機械を支え続けるなど、働く人の肉体的な労力は「乗用型適採機」よりも各段に大きいので、労働負荷の低減が、傾斜地でのお茶づくりでは特に重要な課題になっています。

このクイズの正解は「仕事がキツい」でしたが、労働負荷を低減していかなければ、お茶を作る仕事を選ぶ人が減っていってしまいます。そして、おいしさや品質も保てなくなっていってしまいます。生産者さんだけでなく、すべての人たちにとって残念な状況になってしまわないよう、工夫を凝らしている茶園農家さんの話も聞くことができましたね。

二人がかりで機械を手で持って収穫する可搬式だと半日くらい必要な10アールの広さの茶畑を、一人で運転できる乗用型なら1時間ほどで収穫できるということでした。傾斜地だからこそ作ることができる茶葉を、傾斜地では難しいことが多い乗用型摘採機で収穫するために、畑を自分たちで改良されたことも教えてくれました。

茶の木を植え替えて乗用の機械が普通に入れるようにした結果、労働負荷を減らせて効率も上がったことで、コストもかからないようにできたこと、さらに茶摘みの時期を分散したりと、おいしくて品質の高いお茶づくりを続けられるように頑張っている茶園の人たちの努力や想いを知ることができました。

ただでさえ美しいお茶畑が格別な景色に感じられたのではないでしょうか?

お茶作りでもコスト対策は悩ましい課題

茶園の大きな経営課題は、「重労働であること」と「コストがかかること」という話も聞けました。他の農業に比べてお茶作りは特にコスト比率が高く、お茶づくりの現場が今もっとも苦労しているのがコスト対策であることは知っていましたか?

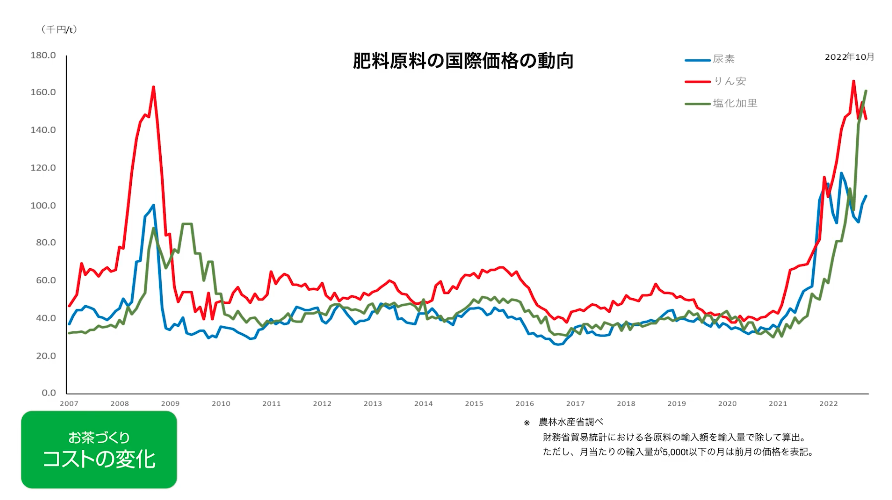

肥料代が生産コストに占める割合の比較では、水田や農地の2倍もかかるというデータが取り上げられていました。農業にかかわる人以外では知らない人も多い話でしたが、実は、日本は肥料の原料の多くを輸入に頼っています。世界的な状況変化によって最近、肥料代が急激に高くなってきていて、お茶づくりへの影響は特に深刻です。

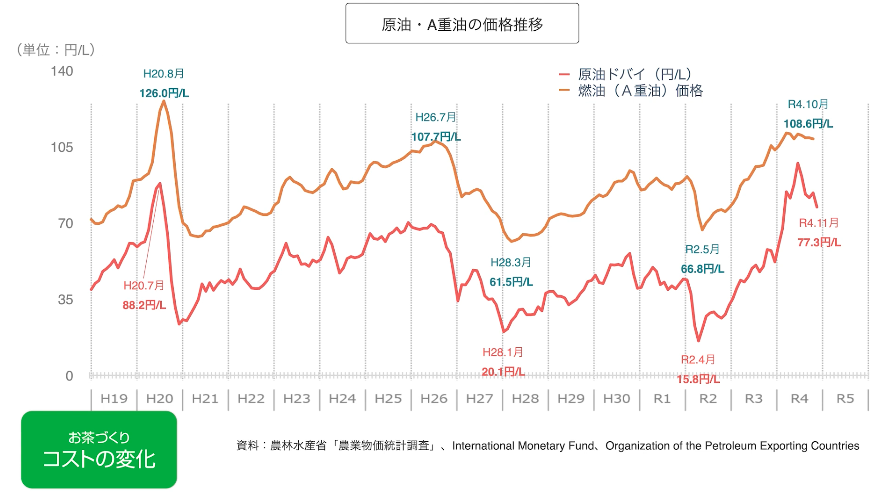

原油や天然ガスなどの世界的な価格高騰も、最近、大きな問題となっていますが、こちらもお茶づくりに影響を与えています。コスト対策では重油やガスなどの燃料代もとても悩ましい状況にあります。

お茶を作ることに多くの燃料が必要なことに、動画を見るまでまったくイメージがなかった人もいるのではないでしょうか?蒸したり、乾燥させるための加熱や送風、生産システム内の搬送など、最新の製茶工場ではエネルギー消費を削減するための工夫が施されていました。

天井には天窓をつけて、昼間は照明なしでの運営を可能にして、照明が必要な夜は LEDの電灯を使い、さらに屋根には太陽光発電パネルを全面に敷き詰めていました。100年以上の歴史と伝統がある会社が、最新の技術や設備を積極的に取り入れたり、茶畑が広がるところにショップ&カフェを出店したりと、お茶の業界を活性化するさまざまな取り組みをされていることに、お茶を飲んだ時のような、ホッとするような気持ちになりませんでしたか?

お茶の世界の奥深さ、変わらない時の流れ

お茶の80%が水分と聞いて少し驚いた人もいると思います。収穫した状態の茶葉の80%は水分で、それを5%まで乾かしたものが、私たちが購入してお茶を入れるときの茶葉であることも、聞けば納得ですが、普段は意識しないことではないでしょうか。

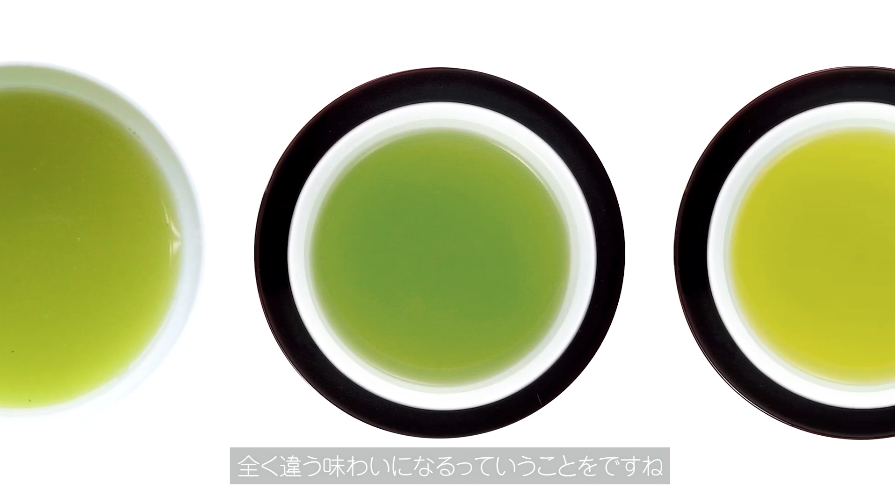

そして、同じ茶葉でも製造方法、焙煎方法、ブレンド方法によって全く違う味わいになるという、奥深い熟練の技が必要な世界であることも知ることができましたね。

働く人も、お茶の木も、高齢化が進み、自然災害による被害も年々深刻になってきて、お茶づくりもなかなか楽ではないという話もありましたが、昔から培われてきた環境条件や伝統のいいところは生かし、時代や状況の変化に対応するための大変な工夫をしながら働く人たちの想いも知ることができました。

茶園でお茶を育てるなかで季節や時の流れをこう話してくれたことも印象的でしたね。

「来年の一番茶が4月下旬に始まるとします。その準備がもう1年以上前の今年の7月くらいから始まります。7月、8月に生育した芽が来年の一番茶の母枝になります。そこから毎日、管理を続けて冬を越し、そこがうまくいって来年の4月下旬に茶畑一面が緑色に変わった時に、1年間の苦労が報われる思いがします」

私たちの食卓に欠かせないお茶。作る人たち、茶園や製茶会社の皆さんの、決してカンタンではない努力や工夫という支えがあるからこそ、日本中の人が今日もおいしさと、ホッとするひと時を味わうことができています。

懸命になって作ってくれる人たちを、私たちも支えることができます。今日も明日も、そしてその先も、買っておいしく頂くことです。

「おいしさも、品質も、暮らしに欠かせない、昔からの伝統もある、素晴らしいお茶をこれからも作り、届け続ける。そのための工夫、自分たちにできることをすべてやる」という頑張りや想いに応え、支えることが、おいしさと安らぎももたらしてくれる。

そして、それがお茶文化を育むことにもつながるなんて、とても「豊かな行動」ではないでしょうか?

参考

農林水産省「お茶のページ」

https://www.maff.go.jp/j/seisan/tokusan/cha/ocha.html農林水産省「日常に、もっと日本茶を!~毎日お茶のある暮らしキャンペーン~」

https://www.maff.go.jp/j/seisan/tokusan/cha/mainichi.html農林水産省「日本茶と暮らそうプロジェクト」

https://www.maff.go.jp/j/seisan/tokusan/cha/tea_life.html【BUZZ MAFF】 日本茶チャンネル [外部リンク]

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVc03uX0IwZsabOji7FbQmz2HcnfZ_I1s【BUZZ MAFF】 お茶んねる[外部リンク]

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVc03uX0IwZsQLfrTA6_9mQV1fOgvf1bT-

パン

パンは私たちの暮らしに欠かせない主食のひとつ。原料である小麦は、多くを海外から輸入しています。パン製造業者の「今」を紹介します。

動画閲覧はこちら

-

牛乳・乳製品

牛乳は必要な栄養素をバランスよく含んだ飲み物。酪農家や乳製品メーカーへのインタビューを交え、生産・流通の「今」を紹介します。

動画閲覧はこちら

-

豆腐

豆腐は様々な料理に生かせる万能食材として日本中で愛されています。豆腐製造業者へのインタビューを交え、生産・流通の「今」を紹介します。

動画閲覧はこちら

-

施設栽培

健康な食生活に、欠かすことのできない野菜。その中には、ハウスなどの施設で栽培された野菜もあります。施設栽培と野菜の流通の「今」を紹介します。

動画閲覧はこちら

お問合せ先

大臣官房新事業・食品産業部企画グループ

03-3502-8111(内線4136)

ダイヤルイン:03-3502-5742