みんなで支える日本の食卓|豆腐

豆腐

私たちの食卓でさまざまな料理に使われる「万能食材」である豆腐。「身近にあることがあたり前」ではなく、いろいろな苦労や厳しい状況にあること、そして、「おいしい豆腐を、これから先も多くの人に届けたい」という、豆腐製造業者や豆腐店の人たちの想いがたくさん込められていることを感じてもらえたでしょうか?

とても大切なことなので、もっと知りたい、調べてみたいという人のための情報も紹介しながら、動画の内容を振り返ってみたいと思います。

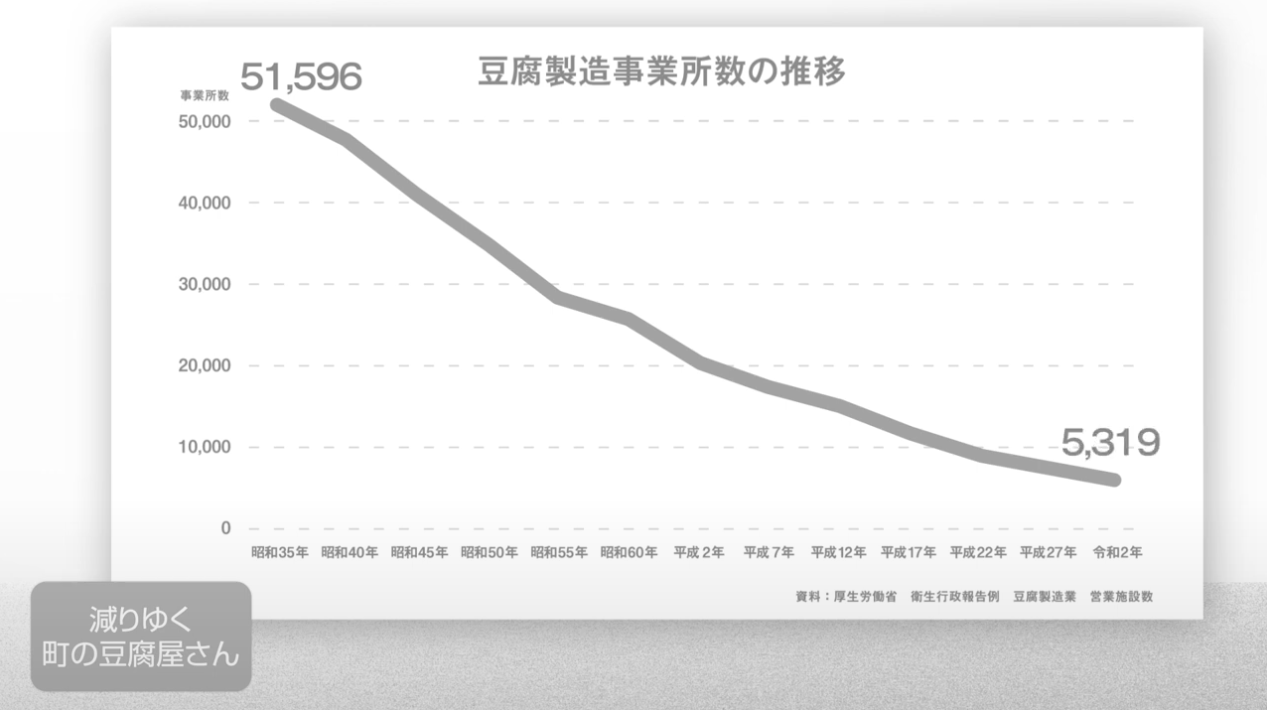

身近な食べ物なのに作るところは減っている?

スーパーなどの食品売り場にはたくさんの種類が並んでいる豆腐ですが、製造事業者が最も多かったのは60年ほど前(昭和30年代)という情報が紹介されていました。多い時には全国に5万件以上もあったけれど年々少なくなっていき、今では10分の1近くまで減っているということでした。

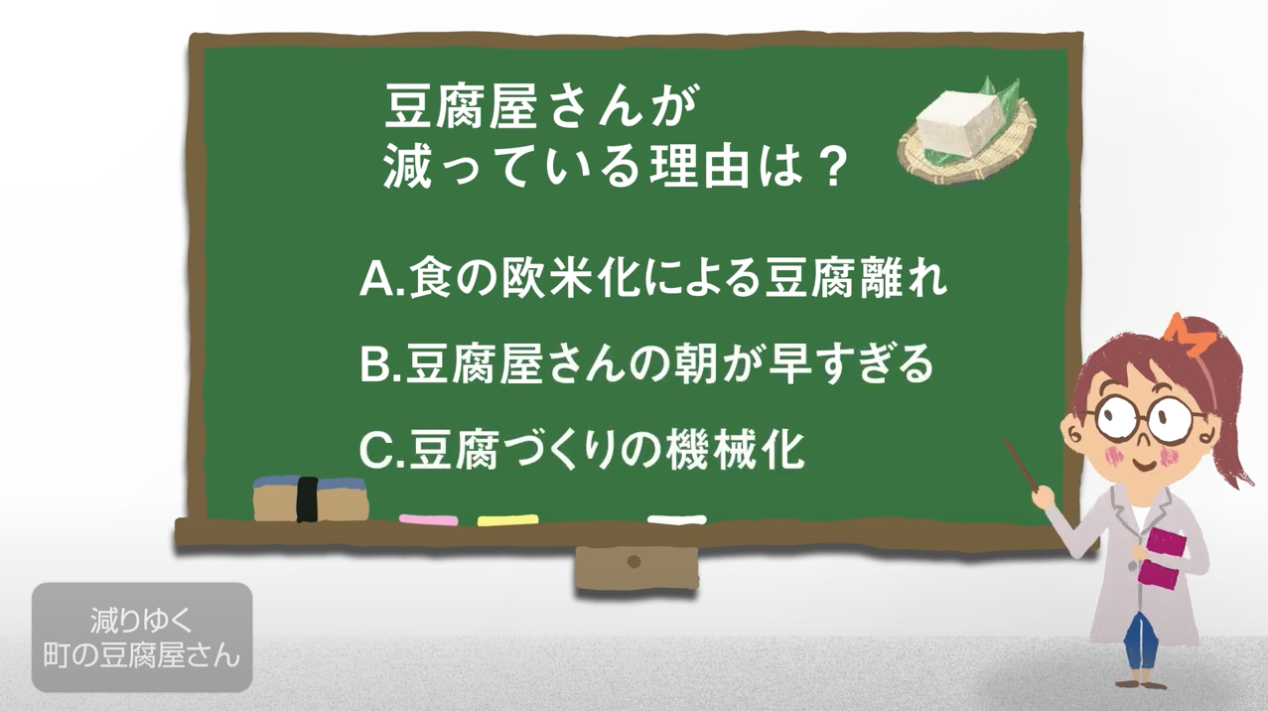

その要因は何でしたでしょうか?

質問の回答としてはどれもありそうなものでしたが、大量生産が可能になり、スーパーなどの量販店での販売が中心になるにつれて事業者の数が減少してきたということだったので、「C.豆腐づくりの機械化」が要因でしたね。

その一方で、町の豆腐屋さんが減っていくのは寂しいことですが、そうした状況でも手作業の繊細さを大切にして機械に頼りながらも人の目と人の手で繊細な豆腐づくりに取り組んでいる人たちの頑張りも紹介されていました。

動画で紹介されていた2つの豆腐製造業者さんのインタビュー内容について振り返る前に、原材料である大豆や、豆腐の製造や流通にかかわる大変な状況について、おさらいをしてみましょう。

大豆と豆腐の今とこれから

豆腐や納豆、味噌、そして醬油といった、大豆を加工して作る食品は日本の食事に欠かせないものですが、実はその原材料となる食品用大豆の多くを日本は海外からの輸入に頼っています。大豆を使った食べ物がたくさんあるのに、国産の食品用大豆の割合は、わずかに2割という話がありました。輸入の大部分はどこからのものか覚えていますか?

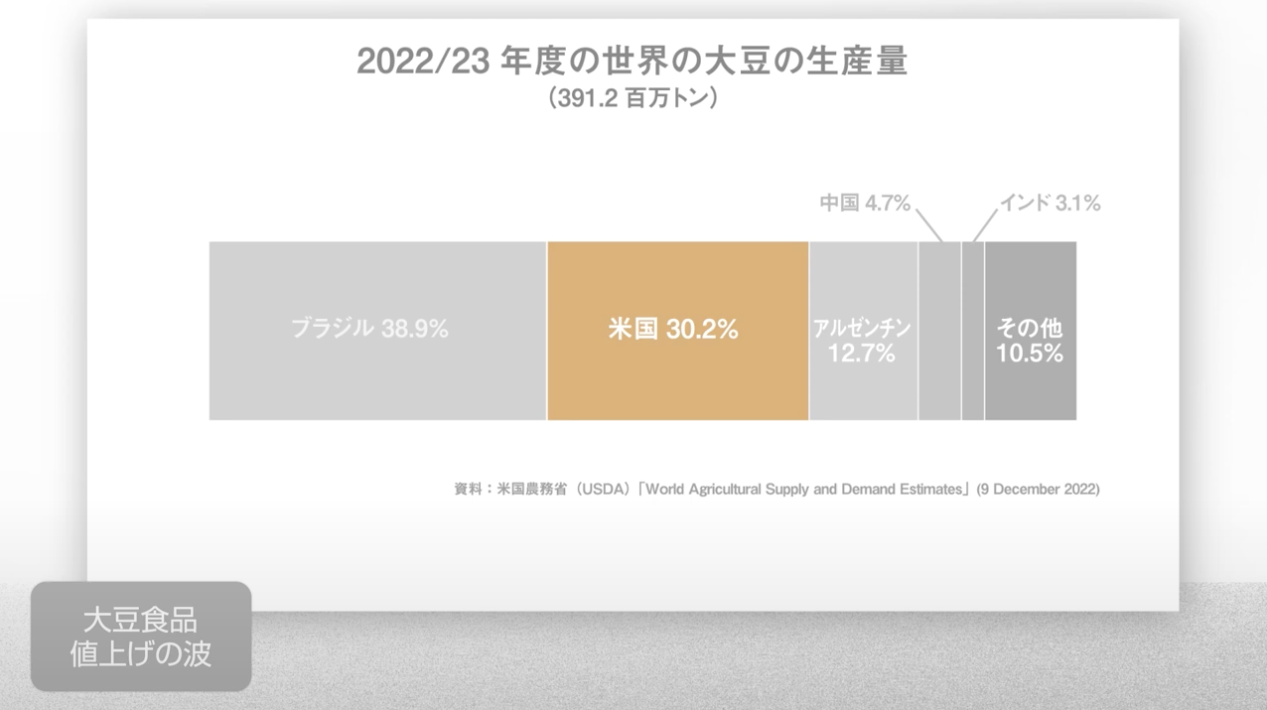

「北米」が正解でしたね。特にアメリカは、世界の大豆生産の約3割を占めている国で、国際取引価格の指標となっているシカゴ相場があるところです。

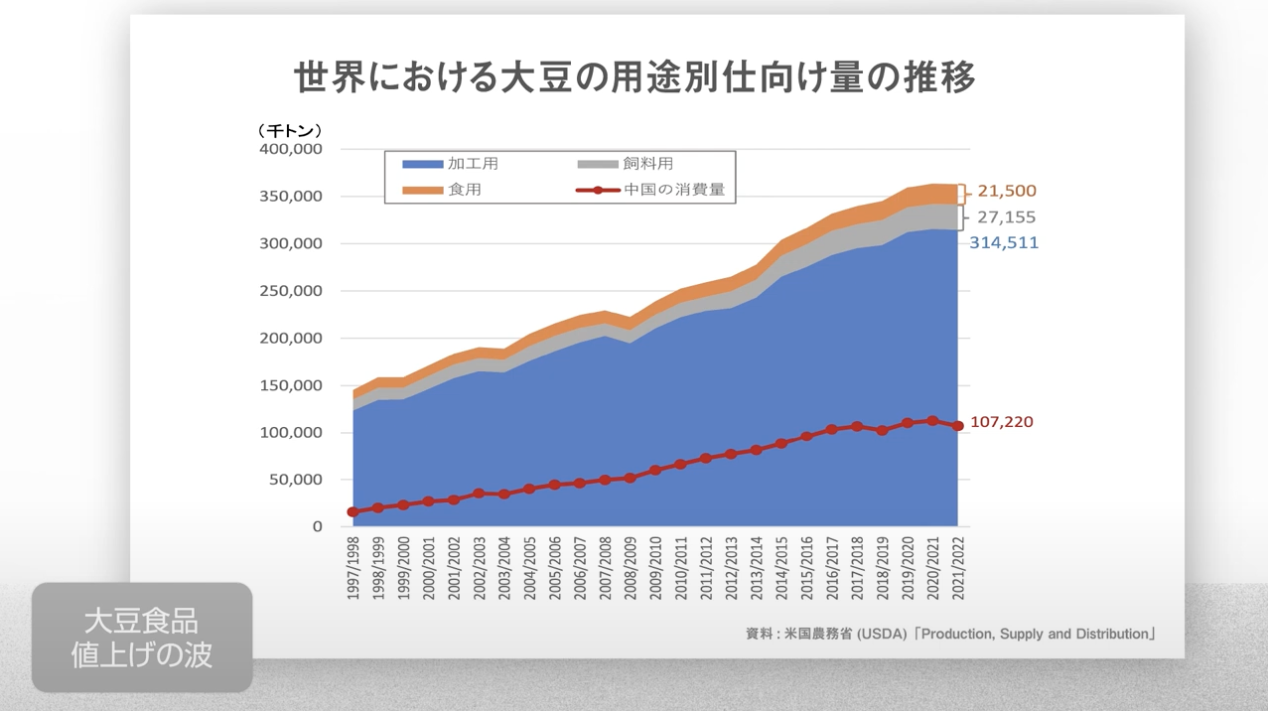

ここ10年ほどの間の大豆の価格の推移と最近の高騰についても紹介されていました。

大きな人口を抱える中国をはじめとする多くの国が輸入量を大幅に増やしていること、コロナ禍などの影響による不安定な国際情勢によって混乱する物流など、輸入大豆の値上がりが豆腐づくりにも大きな影響を与えているとのことでした。

世界的なインフレや戦争などの影響で、原材料の価格だけでなく、輸送費や燃料費、製品になってからの流通に必要な容器や包装などの資材費が値上がりしている状況がわかりました。この状況から、豆腐もやむを得ず値上げに踏み切る流れにはなっていますが、十分にはできていません。豆腐は消費者にとっては「安く買えるもの」のイメージが強いため、大きく値上げすることが難しい面もあるそうです。

しかし、そんな状況でも豆腐づくりに携わる人たちはこれまで通りに安定した品質と味を維持しながら、私たちが安定的においしい豆腐を食べ続けられるように、多くの努力と工夫を重ねて頑張ってくれていることも分かりましたね。

毎日、何万丁というたくさんの豆腐を作っているメーカーの人たちと、職人の手作業も残しながら豆腐づくりに取り組んでいる豆腐店の人へのインタビューについても振り返ってみたいと思います。

コスト高騰、でも豆腐の品質は変えない

季節とか大豆の品種によって豆腐製品の出来が大きく変わることを教えてもらいました。それでも安定した美味しい豆腐を作るために、常に大豆の特徴や豆腐の状態を観察し、品質と味を維持しながらたくさんの豆腐を送り出せるようにしているとのことでした。

スーパーなどでの販売に加えて、外食店に納め、学校給食にも豆腐を届けているとのことでした。多くの人たちに安心安全に食べてもらえるよう、日々、品質管理を徹底して作っている自分たちの豆腐製品が買われていくところを目にした時には、嬉しい気持ちになることも話してくれました。

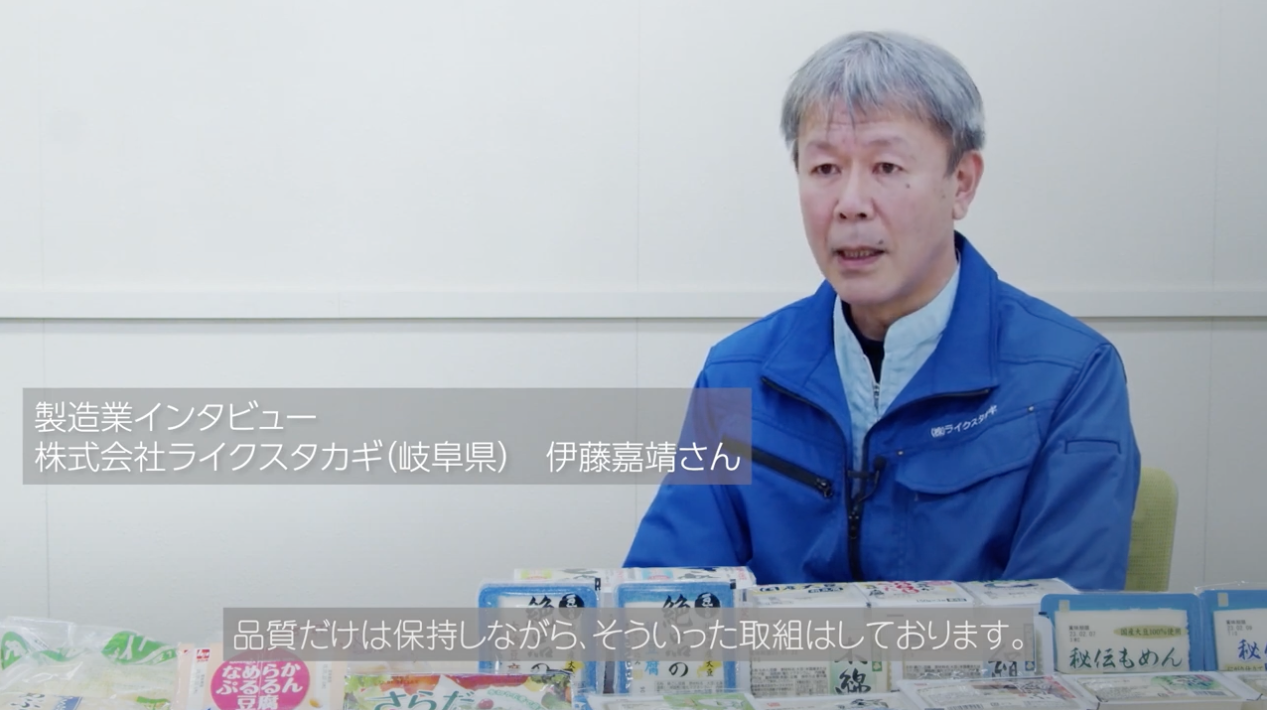

大量の豆腐を安定して生産し続けるには、様々なものの値上がりに製造の現場が大変な苦労をしていて、大豆の価格、燃料、電気料金、資材包材関係の値上がりの影響で利益が非常に出ない状況が続いているという話もありました。

特に苦しい状況になっているのは電気料金で、12月で平成4年とその前年を比べると月間600万円も電気料金が多くかかるようになり、細かな省エネの努力では対処できない、限界を迎えてしまっているという、とても深刻な話もありましたね。

そんな厳しい状況であっても、お客さんにおいしくて安心安全な豆腐を食べ続けてもらえるように、「品質だけは落とさないように取り組んでいる」という、とても心打たれる話も聞かせてもらえました。

伝統の味を守りながら、どんどん新しく

井戸水と職人さんの手仕事で在来品種の大豆の味を100%引き出す、伝統へのこだわりを大切にした豆腐づくりをしている豆腐店でも、さまざまな対策に取り組んでいましたね。

井戸水を使うことも水道料金の対象になり、地下から汲み上げるのにモーターを使うため電気代もかかるので、働いている人たちが作業中にLINEでつながって連絡を取り合うなどして節約を心がけているということでした。電気代や水道代というコストがより見える化できるよう、前の記録と比較して削減効果を確かめたりもすることでみんなの意識が高まるようにしているという話もありました。

お店に来るお客さんの意識も変わってきていることを感じる、という話も聞くことができました。「もったいない」とか、SDGsのことも考えて豆腐を購入してくれる人が現れているとのことでした。

豆腐を製造する事業者の団体である「全国豆腐連合会」でも、時代の変化に遅れることなく、豆腐づくりにかかわる人たちのための取組を行っていて、多くの豆腐製造業者がさまざまな工夫をしています。

より詳しく知りたい方はコチラも↓

「豆腐の豆知識」や「豆腐に関する経済情報」

「豆腐に含まれる栄養や健康」などの情報が入手できます。

万能でおいしい豆腐だから

安全で質の高い豆腐を送り出す工場で働く人も、昔からの伝統的な技術にこだわり続ける豆腐店の人たちも、時代や状況の変化に対応するための苦労や工夫だけではなく、多くの人においしい、そして安心安全な豆腐を食べてもらいたいという想いも知ることができました。

常識にとらわれない新しい豆腐商品に挑戦する人たちもいます。どれだけ時代が変わっても、伝統の味を今に伝える豆腐はこれからもずっと、日本の食生活と食文化を豊かにしていくはずです。

私たちの食生活、健康に欠かせないたんぱく質が豊富な大豆を使って作られる豆腐。ひと手間加えるだけで手軽に食べることができ、冬には湯豆腐、夏には冷奴と、季節感を味わうこともできます。毎日おいしく味わうことができる食べ物です。

そして、今日も明日も、そしてその先も、買っておいしく頂くことは、懸命になって豆腐づくりに携わる人たちに、勇気と力を与えることにもなります。私たちが食べ続けることで頑張っている人を支えることができるのです。

さあおいしい豆腐を買いに行きましょう。さまざまな食べ方、料理法がある万能食品、しかも健康な体づくりにも役立つんですから、少しくらいは多めに買って大丈夫です!

-

パン

パンは私たちの暮らしに欠かせない主食のひとつ。原料である小麦は、多くを海外から輸入しています。パン製造業者の「今」を紹介します。

動画閲覧はこちら

-

牛乳・乳製品

牛乳は必要な栄養素をバランスよく含んだ飲み物。酪農家や乳製品メーカーへのインタビューを交え、生産・流通の「今」を紹介します。

動画閲覧はこちら

-

お茶

お茶は私たちの食事や休憩に欠かせない飲み物。生産者や流通業者へのインタビューを交え、お茶の生産・流通の「今」を紹介します。

動画閲覧はこちら

-

施設栽培

健康な食生活に、欠かすことのできない野菜。その中には、ハウスなどの施設で栽培された野菜もあります。施設栽培と野菜の流通の「今」を紹介します。

動画閲覧はこちら

お問合せ先

大臣官房新事業・食品産業部企画グループ

03-3502-8111(内線4136)

ダイヤルイン:03-3502-5742