第3節 地域の多様な食文化の継承につながる食育の推進

(1)「和食」の保護と次世代への継承のための産学官一体となった取組

平成25(2013)年に、「和食;日本人の伝統的な食文化」がユネスコ無形文化遺産に登録されたことを契機として、海外では、日本食レストランが平成25(2013)年からの8年間で約3倍の15万9千店(外務省調べにより、農林水産省において推計)に増加しました。また、訪日外国人が訪日前に期待していたこととして「日本食を食べること」が最も多くなるなど(*1)、海外における日本食への関心が高まっています。一方、我が国では、食の多様化や家庭環境の変化などを背景に、和食や地域の郷土料理や伝統料理等を受け継ぎ、伝えることが困難になりつつあります。

農林水産省では、地域の食文化を保護・継承していくため、令和元(2019)年度から3年間、47都道府県別に郷土料理の歴史・由来、関連行事、使用食材、レシピ等を調査し、「うちの郷土料理」としてデータベース化するとともに、情報発信を行っています。また、子供たちや子育て世代に対して和食文化の普及活動を行う中核的な人材(和食文化継承リーダー)を育成するために、栄養士や保育士等向けの研修会を全国で開催しています。

さらに、次世代を担う子供たちへ和食文化を伝えていくための新たな取組として、文部科学省やユネスコスクール(*2)の加盟校等と連携して、発達段階に応じて和食文化の全体像が学べる小学生向けの教材等を制作するとともに、その教材を利用したモデル授業をユネスコスクールの加盟校(1校)が行いました。

このほか、活動4年目を迎えた官民協働の「Let's!和ごはんプロジェクト」においては、「和食の日(11月24日)」を含む11月を「和ごはん月間」として、農林水産省と「Let's!和ごはんプロジェクト」メンバー企業等とが連携して和食の魅力や価値を発信するイベント等を開催しました。あわせて、SNS等で和食の魅力を発信しました。

プロジェクトメンバーとなっている企業や団体では、次世代を担う子供たちや子育て世代が「和ごはん」を身近に感じられるような、プロジェクトメンバー間の連携企画、各種イベント等を重点的に実施しました。

また、砂糖の消費量が減少している中で、砂糖に関する正しい知識や砂糖・甘味に由来する食文化の魅力等について広く情報発信する「「ありが糖運動」~大切な人への「ありがとう」をスイーツで~」を展開しています。令和2(2020)年4月に「ありが糖運動」ロゴマークを制定したほか、「ありが糖運動」公式SNS(Facebook及びTwitter)も開設し、砂糖に関する情報発信を継続・強化しています。

文化庁では、文化審議会食文化ワーキンググループの報告書に基づき、令和3(2021)年度には、「文化財保護法」(昭和25年法律第214号)に基づく文化財の登録等を推進するとともに、特色ある食文化の継承・振興に取り組む地方公共団体等に対して、調査研究による文化的価値の明確化や文化的背景をわかりやすく伝える「食文化ストーリー」の構築・発信等を支援し、モデル事例を形成しました。全国10地域で、文化財の登録等に向けた調査研究や地域の食文化の保護継承活動、SNSや映像コンテンツを活用した発信等の取組を支援しました。

和食文化の保護・継承に取り組む一般社団法人和食文化国民会議は、講演会の開催のほか、令和3(2021)年の「和食の日(11月24日)」の前後には、全国の小・中学校、保育所等を対象として和食給食の提供や和食文化に関する授業を行う「だしで味わう和食の日」の取組を実施するとともに、「五節供(ごせっく)(*3)」にちなんだ和食を推進する取組を行っています。

今後とも、産学官が一体となって和食文化の保護・継承の取組を推進するとともに、地域活性化につなげていくことが重要です。

1 観光庁「訪日外国人消費動向調査2019年年次報告書」

2 ユネスコ憲章に示されたユネスコの理念を実現するため、平和や国際的な連携を実践する学校

3 「人日(じんじつ)の節供(1月7日)」、「上巳(じょうし)の節供(3月3日)」、「端午(たんご)の節供(5月5日)」、「七夕(しちせき)の節供(7月7日)」及び「重陽(ちょうよう)の節供(9月9日)」のこと。合わせて「五節供(ごせっく)」とされる。節供は、節日に旬の食材でご馳走を作り、神さまにお供えした上で皆で分け合っていただくことで、家族や友人の無病息災を願うことから、「節句」ではなく、本来の意味を伝える「節供」で表現。一般社団法人和食文化国民会議ウェブサイト参照:https://gosekku-washoku.jp/about/(外部リンク)

「ありが糖運動」~大切な人への「ありがとう」をスイーツで~(農林水産省)

URL:https://www.maff.go.jp/j/seisan/tokusan/kansho/kakudai/

コラム:和食文化の保護と継承のための取組

農林水産省では、地域固有の多様な食文化(郷土料理)を地域で保護・継承していくための取組として、47都道府県の郷土料理をデータベース化し、1,300を超える郷土料理のレシピや歴史・由来、関連行事、使用食材について、農林水産省ウェブサイトにおいて情報発信を行っています。一部の郷土料理については、調理動画も掲載しています。さらに、郷土料理が生まれた地域の風土や食文化を知ることができる「AREA STORIES」を都道府県ごとに作成しました。

また、幼稚園、保育所等の教諭、保育士、栄養士や小学校の教諭、栄養教諭、学校栄養職員等を対象として、子供たちや子育て世代に対して和食文化を伝える中核的な人材(和食文化継承リーダー)の育成研修の一環として、「「伝わる和食」を目指すスキルアップカレッジ2022」をオンラインイベントで開催し、約100名の参加がありました。

和食に関心が低い人には、もっと和食を身近に感じ興味を高めてもらうため、これまでとは異なる手法で和食の価値や魅力を分かりやすく楽しく伝えることとし、和食に魅せられた若手料理人等が、和食文化に対する思いや経験談などのエピソードを和食から生まれた「うま味」になぞらえ語り合う「UMAMIのある話」というトークショーを動画として配信しました。

「うちの郷土料理~次世代に伝えたい大切な味~」(農林水産省)

URL:https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/index.html

(2)地域の食文化の魅力を再発見する取組

四季折々の食材に恵まれた日本は、長い年月をかけて地域の伝統的な行事や作法と結び付いた食文化を形成してきました。

一方で、食生活の多様化に伴い、地域の郷土料理や伝統料理等の食文化が次世代に十分に継承されない傾向も見られます。地域の食文化を継承していくためには、伝統的な郷土料理や食文化を支えてきた地域の食材等の特徴を理解し、伝えていくことが大切です。

家庭での継承が難しくなっている近年の状況を踏まえ、地域において、市町村や民間団体、農業協同組合、生活協同組合等が、子供たちや子育て世代を始めとする地域の消費者を対象に、郷土料理作り教室の開催や大豆の種まきから行う味噌作り、食品工場見学等を実施しています。また、地域の伝統野菜や米等の植付けから収穫までの一連の農作業体験を通じて農作業の楽しさや苦労等を学ぶ農業体験の機会の提供が全国で行われています。これらの取組を通して、地域の食文化や地場産物等への理解や関心を高めることが期待されています。

農林水産省では、地方公共団体、農林漁業者等が連携した、全国各地で行われている郷土料理や伝統野菜を始めとする伝統的食材等の魅力の再発見につながる取組を支援しています。

事例:鴨川の美味しい食べ物で人と町を元気に!(第5回食育活動表彰 農林水産大臣賞受賞)

プロジェクト鴨川(かもがわ)味の方舟(はこぶね)(千葉県)

千葉県鴨川市(かもがわし)は首都圏にある農林漁業の町。この鴨川市で、食生活の魅力を起点とする地域再生を目的として、市民が「地域食生活マネジメント」を行う「プロジェクト鴨川味の方舟」(以下本事例において「プロジェクト」という。)が平成22(2010)年に結成されました。

プロジェクトでは、食を通したコミュニティづくりなど人々の生きがいにつながる食生活の側面に着目し、ワークショップ等により食生活の実態と目標像を確認し、「地域食生活再生」のアクションプランを作りました。そこでは、「楽しく食べるとはどういうことなのか」など、食習慣に至るまで様々な話合いが行われましたが、当面は「鴨川の美味しい食べ物を食べ続けられること」を目標に据えて活動することとなりました。

そこで、次の4点を活動の柱としました。<1>鴨川の美味しい食べ物を発掘する。<2>鴨川の美味しい食べ物の作り方をプロジェクトが認定した「鴨川の味のマイスター」等から学ぶ。<3>料理教室やレシピ集の発行等で鴨川の味を伝承・普及する。<4>鴨川の農林漁業者、食品加工業者、食品小売店等と連携し、食生活を始点(中心)に据えた「食社会」へと再編する。

これらの成果を「鴨川市食フェスタ」で報告したり、冊子「食の文化を創造する 鴨川味の方舟」等で紹介したところ、市民から強い共感が得られました。

今後も、鴨川の「地域食生活再生」を実現することを核として、人々が、家族が、そして地域が元気であり続けられるようにしていきたいと考えています。

事例:食べて守る琵琶湖の環境~地域の人々と作る「滋賀の郷土料理博物館」~(第5回食育活動表彰 消費・安全局長賞受賞)

草津市(くさつし)立渋川(しぶかわ)小学校(滋賀県)

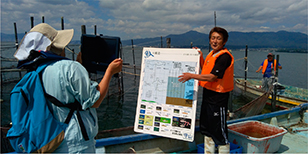

滋賀県では、琵琶湖の水質悪化に対する危機意識が高まったことをきっかけに、琵琶湖等の身近な環境に関心を持ち、環境に配慮した行動ができる児童を育成する「環境教育」に力を入れてきました。草津市立渋川小学校でも、全学年が地域の暮らしや自然をテーマに「環境学習」に取り組んでいます。取組に当たっては、学校、地域、行政、研究機関、企業等が参画した「環境教育」の支援委員会を設け、様々な世代の人々の協力を得ながら実践しています。

特に5、6年生は、琵琶湖を取り巻く環境について学習しており、5年生では、琵琶湖の魚介類等を用いた郷土料理を切り口とした学習を行ってきました。漁師や農家、料理人と一緒に、「ふなずし」等の料理を作って食べることで、郷土料理に対する理解を深めるほか、同時に琵琶湖の環境をめぐる現状や課題について話を聞くことで、課題に対して問題意識を持つようになります。そうした体験を基に、子供たちは琵琶湖の抱える課題だけでなく、その良さも多くの人に伝えたいという思いを持って、郷土料理の魅力を伝えるための展示「滋賀の郷土料理博物館」を作りました。そして、校内外で展示することにより、郷土料理の魅力を発信しています。

6年生では、テレビ会議システムを用いて、漁場等と教室をつなぎ、琵琶湖の伝統漁法等を学ぶ遠隔授業を行っているほか、県外の小学校や環境教育施設と交流し、滋賀県の郷土料理を伝えることで、郷土への愛着や誇りを深めています。

これらの取組により、「郷土料理を残していきたい。」、「郷土料理を伝えるために自分にも何かできることがある。」と考える子供たちが増えています。郷土料理を通して子供たちが郷土に対する愛着を育み、さらには、琵琶湖等の郷土の環境を守ろうとする意識を持って行動することができるように、「環境教育」の充実を図っていきたいと考えています。

事例:地域の食文化の継承(第36回国民文化祭・わかやま2021)

文化庁では、都道府県等と共催で、観光やまちづくり、国際交流、福祉、教育、産業などの施策と有機的に連携しつつ、地域の文化資源等の特色を生かした文化の祭典として、「国民文化祭」を昭和61(1986)年から毎年開催しています。

令和3(2021)年10月30日から11月21日までの23日間にわたり開催された「第36回国民文化祭・わかやま2021」では、和歌山の食文化と芸能が一堂に会するイベント「わかやま食と芸能の祭典」や、湯浅町(ゆあさちょう)の特産である醤油をメインとし、食文化としての醤油醸造の魅力を発信するイベント 「ゆあさ醤(ひしほ)祭り」を開催しました。

〇わかやま食と芸能の祭典(11月13日・14日 和歌山ビッグホエール(和歌山県和歌山市(わかやまし)))

和歌山の特産品や郷土料理を味わうことができる食のイベントや、伝統芸能・パフォーマンスを間近で堪能できるステージイベントなど、来場者が気軽に文化に触れることができるイベントを実施しました。

また、歴史と自然が生んだ和歌山の食文化及び食の魅力を発信するトークイベントを実施したほか、和歌山の食材を活用し、一流料理人が作成した特別弁当を数量限定で販売しました。

〇ゆあさ醤祭り(10月30日・31日 和歌山県湯浅町)

羽衣(はごろも)国際大学の協力の下、「湯浅の特産品を使ったおうちごはん」をテーマに、湯浅の醤油、金山寺(きんざんじ)味噌、湯浅湾でとれた新鮮な魚などを使い、料理教室を開催しました。地元の小学生とその保護者が1組となり、湯浅の醤油を調味料として生かし、簡単においしく料理を作ることで、地域の食文化を再認識する機会となりました。

また、同イベントにおいて、醤油を作る工程を楽しく学ぶ醤油作り体験や、料理研究家を招き「日本の食文化~一汁一菜から始まる楽しみ~」をテーマとした講演などを実施し、国民文化祭を機に、多くの人々に湯浅町の文化や歴史に触れ、楽しんでもらいました。

(3)関連情報の収集と発信

農林水産省では、地域における多様な食文化の保護・継承活動をより一層進めるため、様々な活動を行っています。

その活動の一環として、農林水産省と地方農政局等が事務局となって、都道府県、市町村、地域の食文化の保護・継承の関係団体・関係者、和食文化継承リーダー、その他食文化関係団体・関係者(料理人、研究家等)、食品関連事業者などを結び付けるネットワーク「地域の和食文化ネットワーク」を地方農政局等のブロック単位で立ち上げました。このネットワークでは、1個人又は1団体で行っている取組を、より広域的、活発的、継続的に進めるため、地域内の関係者のネットワーク化(メンバー間の連携等)を図りつつ、セミナーや勉強会などのイベントの開催情報、活動に使える予算(活動費)等の情報を定期的に発信しています。

「地域の和食文化ネットワーク」(農林水産省)

URL:https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/network/main.html

ご意見・ご感想について

農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。

白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

送信フォームはこちら。

お問合せ先

消費・安全局

消費者行政・食育課

担当者:食育計画班

代表:03-3502-8111(内線4578)

ダイヤルイン:03-6744-2125

FAX番号:03-6744-1974