電子指示書システムの利用申請をお考えの皆様へ(対象:畜産分野)

更新日:令和8年2月24日

担当:消費・安全局畜水産安全管理課

本ページでは、令和7年4月1日より運用が始まった、電子指示書システムの解説と利用申請についてご案内しています。

電子指示書システムについて知りたい方はこちら

電子指示書システムの利用申請を希望する方はこちら

電子指示書システムをご利用中の方はこちら

1.電子指示書システムとは

飼養衛生管理等支援システム安全な国産畜産物を安定的に供給するためには、生産性向上の足かせとなる家畜・家きんの疾病を予防し、我が国の「飼養衛生管理」の向上を図っていく必要があります。令和6年度より飼養衛生管理等支援システムの運用が開始されました。

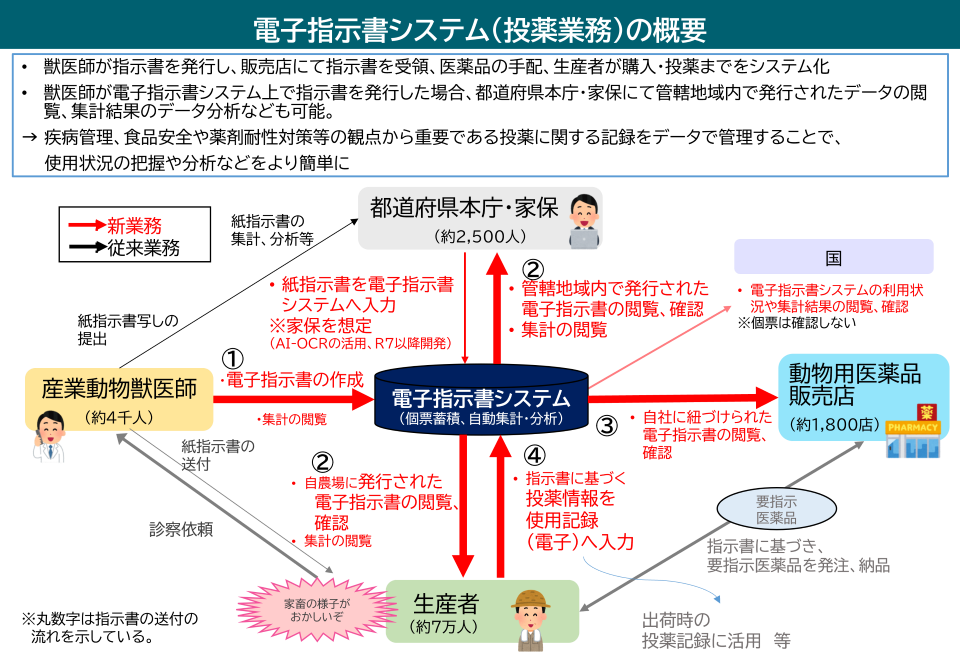

この飼養衛生管理等支援システムの機能の一つとして、令和7年4月1日より、畜産分野を対象として、指示書に基づく動物用医薬品の投薬業務をデジタル化した電子指示書システムの運用が始まりました。

投薬業務の方向性と電子指示書システムの活用

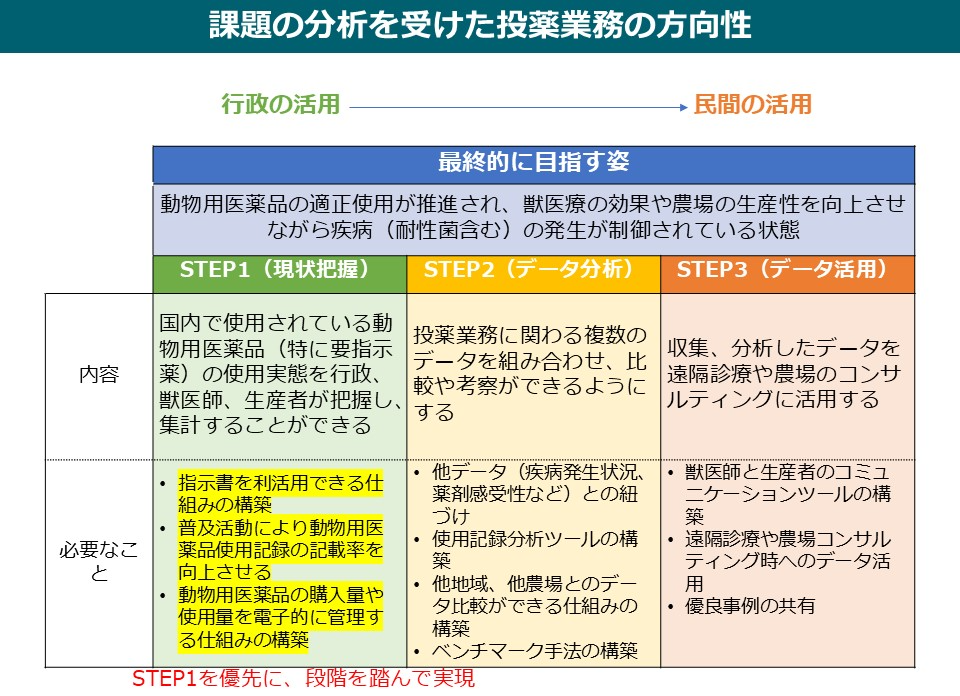

動物用医薬品の投薬業務における現状の課題の分析を受けて、最終的に目指す姿を「動物用医薬品の適正使用が推進され、獣医療の効果や農場の生産性を向上させながら疾病(耐性菌含む)の発生が制御されている状態」と定めました。その実現に向けて3つのステップを設定し、ステップ1(現状把握)を優先に段階を踏んで実現することとし、電子指示書システムの開発が行われました。

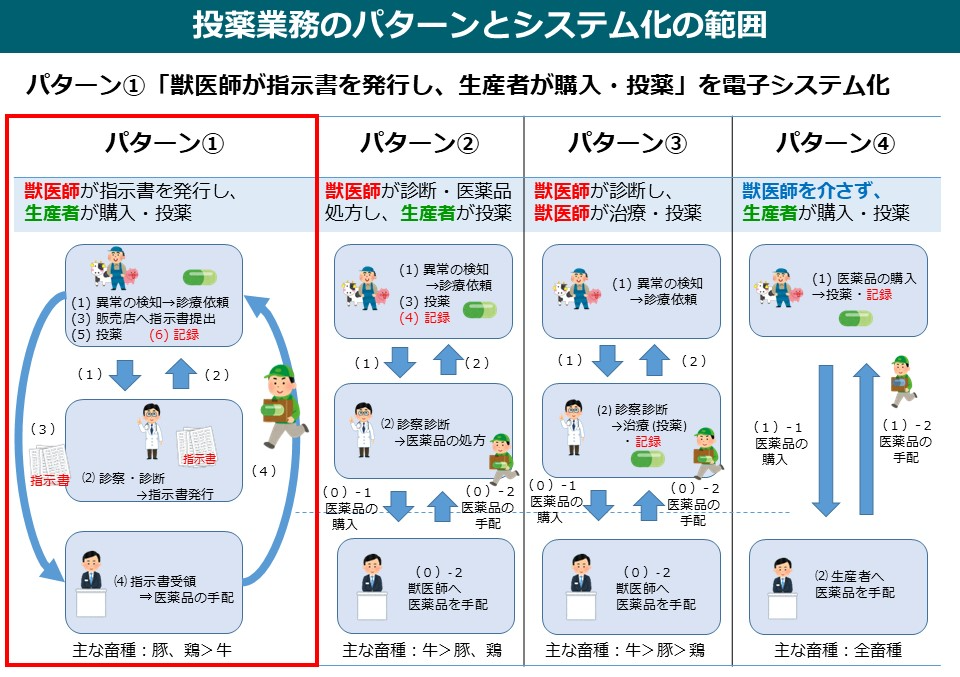

投薬業務のパターンとシステム化の範囲

電子指示書システムでは、投薬業務のパターン1「獣医師が指示書を発行し、生産者が購入・投薬」をシステム化しています。これにより、全国で発行された指示書情報を電子的に管理することが可能となり、国内で使用されている動物用医薬品(特に要指示医薬品)の使用実態を行政、獣医師、生産者が把握し、情報の集計、分析、利活用をすることが期待されます。

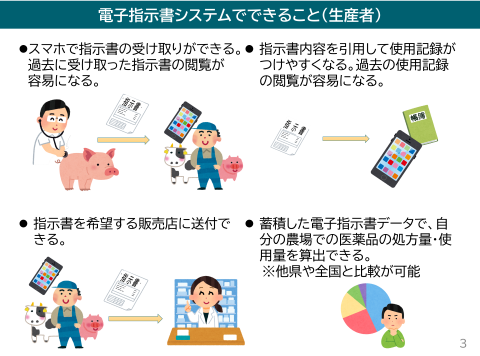

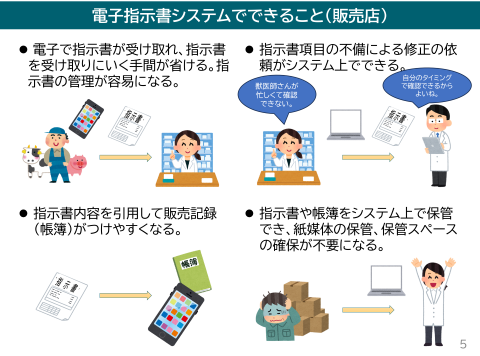

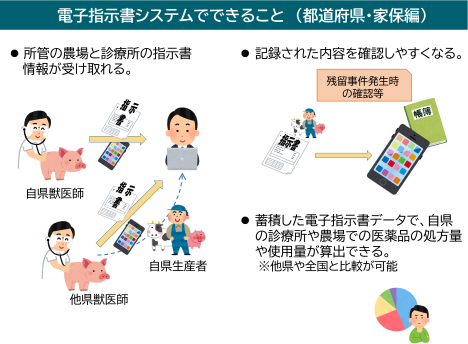

電子指示書システムでできること

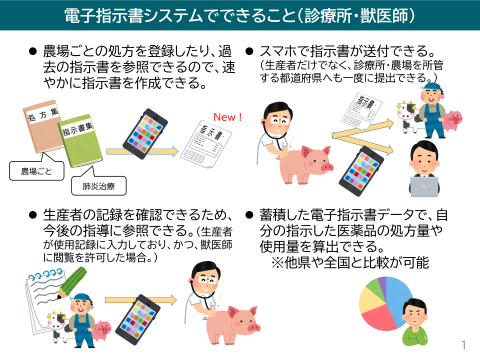

電子指示書システムの大きな特長として、

- スマートフォン、パソコン、タブレットで指示書の作成、送付、内容確認、差し戻し、修正ができる(紙の指示書でやりとりしていたことがシステム上で完結する)

- 指示書、動物用医薬品の使用記録、動物用医薬品の販売記録の管理がシステム上でできる(システム内で一括管理できる)

- 全国で発行された指示書情報の集計、分析ができる(全国、都道府県の平均算出、自分の診療所や農場と比較などができる)

2.利用開始までの流れ

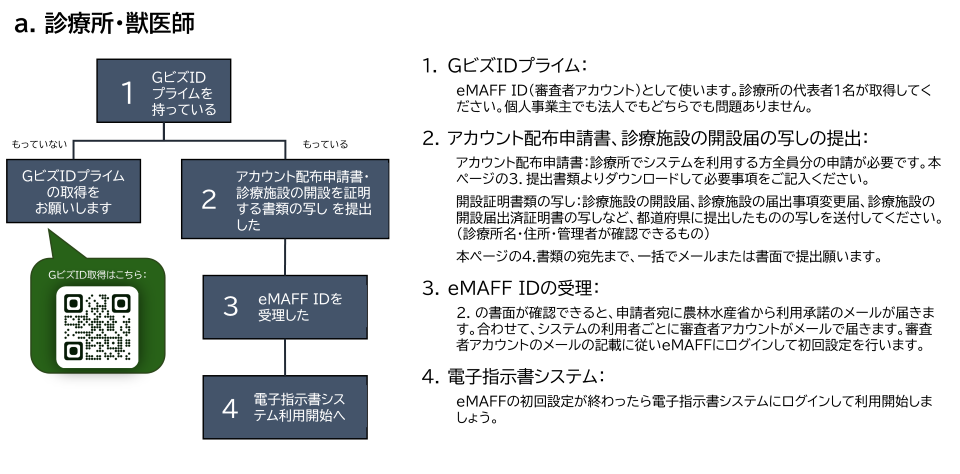

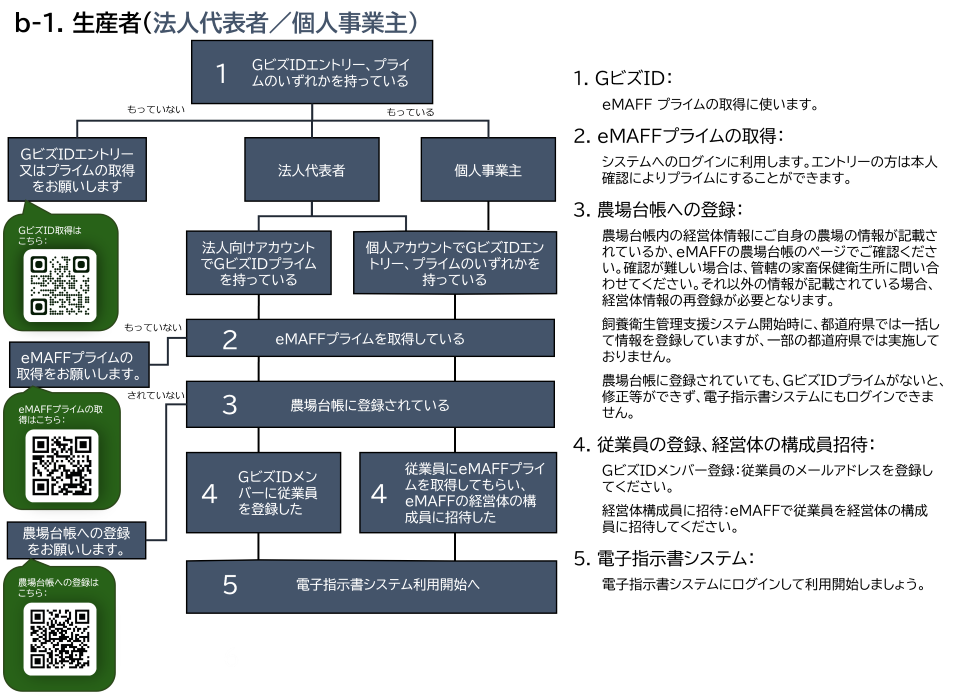

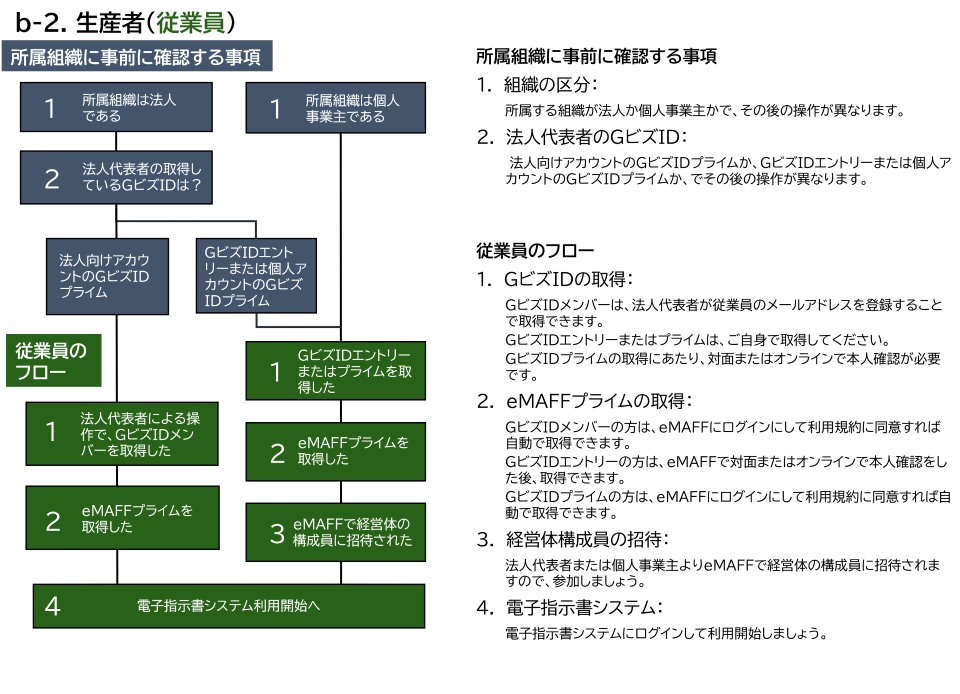

ご自身が所属する組織(診療所、生産者(法人代表者及び個人事業主、従業員)、販売店)によって、利用開始までの流れが異なります。下記フローチャートを参考に手続きを進めてください。ご不明点がある場合はこちら。

- GビズIDの取得はこちら(外部リンク)

- eMAFFプライムの取得はこちら

- 農場台帳の登録はこちら(外部リンク)

- GビズIDクイックマニュアルGビズIDメンバー編(PDF:3,219KB、外部リンク)

- 経営体の構成員についての操作をする(農林水産省共通申請サービス、外部リンク)

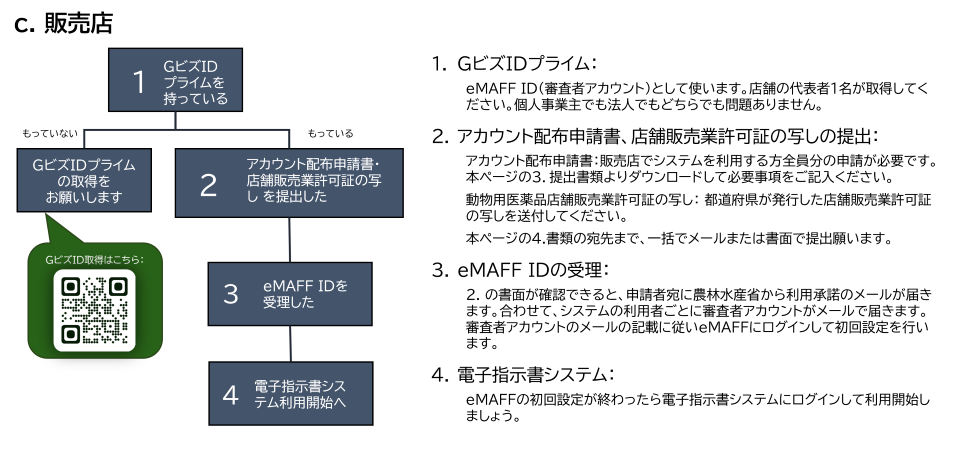

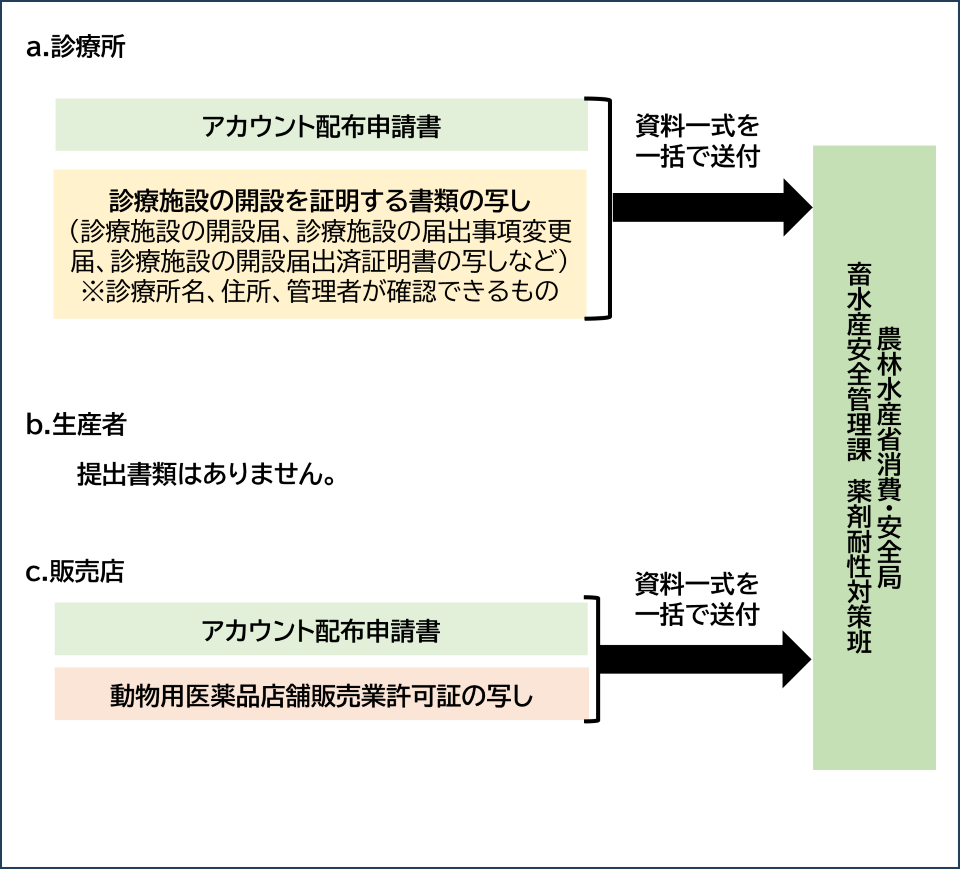

3.提出書類

所属する組織によって提出書類が異なります。下記のリンクより書類をダウンロードしていただき、4.書類の宛先に記載の宛先まで、メールまたは郵送でご提出ください。ご不明点がある場合はこちら。各組織の提出書類

診療所、販売店の提出書類 ※診療所の方は診療施設の開設を証明する書類の写し、販売店の方は動物用医薬品店舗販売業許可証の写しを合わせてご提出ください。

注意事項

- 本システムの利用にあたっては農林水産省共通申請サービス(eMAFF)の利用規約(利用規約 | 農林水産省共通申請サービス)に同意したものとみなしますので、必ず内容をご確認ください。

- (診療所、販売店の方)アカウント配布申請書に記載の組織名(法人名/屋号)、利用者名、メールアドレス、電話番号は必ず一致させてください。

- (診療所、販売店の方)GビズIDプライムの申請開始後に、アカウント配布申請書を提出してください。

- (診療所の方)診療施設の開設を証明する書類の写しを所有していない場合は、診療施設の所在する都道府県に問い合わせてください。

- 各書類の記載内容に不一致がみられる場合、記載内容の確認に時間を要するためにアカウント配布、利用承認が遅れることがあります。なお、本理由によって生じた電子指示書システムの利用開始の遅延に伴ういかなる損害について、農林水産省は一切の責任を負いません。

- 利用規約(PDF : 332KB)

- プライバシーポリシー(PDF : 268KB)

【お知らせ】飼養衛生ポータルプライバシーポリシー改訂について(2026年3月下旬予定)

2026年3月下旬、プライバシーポリシーの改訂を行いますのでお知らせいたします。変更点の詳細については下記のPDFをご確認ください。

プライバシーポリシー飼養衛生ポータル統合に伴う改訂(案)(PDF : 330KB)

4.書類の宛先

メールの場合:農林水産省 消費・安全局 畜水産安全管理課 薬剤耐性対策班denshishijisho_admin★maff.go.jp★を@(半角アットマーク)に置き換えてください。

郵送の場合:〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1

農林水産省 消費・安全局 畜水産安全管理課 薬剤耐性対策班 行

5.アカウントの追加、廃止(対象:アカウント取得済の診療所、販売店)

電子指示書システムのアカウントを取得している診療所及び販売店で、人事異動などの理由でアカウントを新たに追加、廃止することになった場合は、速やかにアカウント追加、廃止申請書に必要事項を記載の上、アカウント追加がある場合は4.書類の宛先に記載の宛先までメールまたは郵送でご提出ください。ご不明点がある場合はこちら。注意事項

- 異動等が重なる時期は申請件数の増加が見込まれるため、ご希望される日よりもアカウントの追加日が遅くなる場合があります。

- アカウントの廃止は申請された月の月末を予定していますが、申請日が月末に近い場合は翌月末の対応とする場合があります。

- アカウントが廃止されるまでは当該アカウントを使用可能ですが、アカウント利用者以外の第三者による使用は固く禁止します。第三者による利用によって生じたいかなる損害について、農林水産省は一切の責任を負いません。

- 記載内容に不備がみられる場合、記載内容の確認に時間を要するためにアカウント追加が遅れることがあります。なお、本理由によって生じた電子指示書システムの利用開始の遅延に伴ういかなる損害について、農林水産省は一切の責任を負いません。

6.電子指示書システムの利用

電子指示書システムの利用はこちら(外部リンク)7.操作マニュアル、研修動画

電子指示書システムの操作マニュアルa. 診療所・獣医師向け操作マニュアル(PDF : 13,742KB)

- 分割版1(表紙、p1-18)(PDF : 2,172KB)

- 分割版2(p19-31)(PDF : 2,176KB)

- 分割版3(p32-40)(PDF : 1,835KB)

- 分割版4(p41-52)(PDF : 1,796KB)

- 分割版5(p53-66)(PDF : 2,500KB)

- 分割版6(p67-80)(PDF : 2,215KB)

- 分割版7(p81-93)(PDF : 2,420KB)

- 分割版8(p94-104)(PDF : 2,333KB)

- 分割版9(p105-128)(PDF : 1,796KB)

- 分割版1(表紙、p1-20)(PDF : 2,454KB)

- 分割版2(p21-30)(PDF : 1,933KB)

- 分割版3(p31-41)(PDF : 2,375KB)

- 分割版4(p42-56)(PDF : 2,458KB)

- 分割版5(p57-66)(PDF : 2,385KB)

- 分割版6(p67-77)(PDF : 2,037KB)

- 分割版7(p78-94)(PDF : 1,321KB)

電子指示書システムの研修動画

8.Q&A

- a.(診療所・獣医師)電子指示書システムに関するQ&A(PDF : 553KB)

- b.(生産者)電子指示書システムに関するQ&A(PDF : 535KB)

- c.(販売店)電子指示書システムに関するQ&A(PDF : 484KB)

9.飼養衛生ポータル専用ヘルプデスク

飼養衛生ポータル、電子指示書システムに関するご不明点がありましたら、まずは、7.操作マニュアル、研修動画、8.Q&Aをご確認ください。ご不明点が解決しない場合は、電話もしくはメールフォームからお問い合わせください。メールフォーム:こちら

受付時間:平日09時30分~17時30分(土日祝日及び年末年始を除く)

10.飼養衛生管理情報通信整備事業

飼養衛生管理情報通信整備事業について(PDF : 401KB)お問合せ先

消費・安全局畜水産安全管理課

担当者:薬剤耐性対策班

代表:03-3502-8111(内線4532)

ダイヤルイン:03-6744-2103