ナスができるまで

農家でのナスのつくりかたを見てみよう!

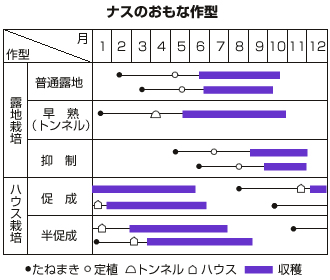

作型

つくりかた、品種、つくる地域をさまざまに組み合わせることで、一年中ナスがつくれるようにしています。これを作型といいます。

- 露地栽培:太陽の光のもと、ハウスなどを使わず育てます。

- 早熟トンネル栽培:苗を育てる時期にトンネルで保温します。

- 抑制栽培:種をおそくまき、収穫をふつうよりおくらせます。

- 促成栽培:ハウス内であたたかくして育てます。

- 半促成栽培:栽培の初めの時期をハウスなどで保温します。

1. 苗をつくる

種を消毒してから、播種箱にまき、たっぷり水をあげます。1週間ほどでふた葉が出てきます。 3週間ほどすぎて本葉が2、3枚になったら、鉢に植えかえます。

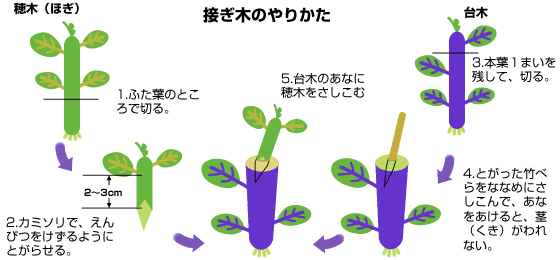

2. 接ぎ木

土を通してうつる植物の病気などからナスを守るために、接ぎ木をします。台木の部分に病気や虫に強い植物(ナス科のもの)を使って、苗のふた葉から上の部分をつなぎます。

3. 植えつけ

接ぎ木をしてから1か月ほどたって、本葉が7、8まいになったところで、苗を畑に植えつけます。定植といいます。支柱を立て、苗がのびても支えられるようにします。おもな茎1本と、わき枝を2本残して、あとはつみ取るようにします。苗を植えつけてから、3週間ほどで花がさきます。

4. 防除

空気が乾燥すると虫の被害が出やすくなります。農家もいろいろな努力をしています。

- よい苗を使う:病気や虫がついていない、じょうぶなものを選びます。

- 土を消毒する:病気が出ないように、畑に薬をまいて消毒します。

- 接ぎ木をする:同じ畑に続けて長くつくっていると、連作障害(れんさくしょうがい)といって、病気にかかりやすくなってしまうので、接ぎ木をします。

- ナス科野菜を続けてつくらない:ナスのあとにトマトやピーマン、ジャガイモなど、同じナス科のもの植えても、連作障害がおこります。

5. 収穫

花がさいて15~20日ぐらいたつと、収穫できます。日中の温度が高いときにとるとしなびやすいので、朝か夕方のすずしいときにとります。花は次々とさくので、6か月ほどとり続けることができます。

ナスの花・実・葉

ナスの花粉は、おしべの先の小さな穴からでてきて、めしべにつきます。そのとき、めしべがおしべより短いと花粉がつきにくいので、実がうまくなりません。

短花柱花:めしべが短い栄養のたりない花

長花柱花:めしべがおしべより長く、花粉がつきやすい花

ナスの黒むらさき色は、日焼けしたからって知っていましたか? ナスは、太陽の紫外線から実を守るために、アントシアニンという色素をつくります。だから、ふくろをかぶせて育てるなどして、光が当たらないと白いナスになるのです。

ナスを真上からみると、葉は日光がよく当たるように、かさなり合わないようについていて、大きさもまちまちになっています。日本では冬になるとかれてしまう一年草ですが、インドでは2mくらいまで大きくなります。

お問合せ先

大臣官房広報評価課広報室

代表:03-3502-8111(内線3073)

ダイヤルイン:03-3501-3779