ビールで乾杯!日本産ホップでまちおこし

日本産ホップの一大産地、岩手県遠野市の挑戦

遠野産ホップの代表的な品種「IBUKI(イブキ)」は、柑橘系のさわやかな香りが特徴。

冷害に強いことが栽培のきっかけに

遠野市は岩手県の内陸部に位置する、人口約2万5000人ほどの地域。『遠野物語』で知られる民話のふるさとですが、ビールの苦みや香りのもととなる、ホップの栽培面積日本一を誇る地域でもあります。そんな同市でホップ栽培が始まったのは、1963年のこと。かつては農作物が冷害を受けやすいことに悩まされてきましたが、中央部に冷涼な盆地が広がる遠野市の気候は、ホップ栽培に適していました。大手ビール会社との栽培契約を締結し、全量買い取りが保障されているため、生産者が安定した収入を得られることも、栽培を後押ししました。

空に向かって青々と葉を伸ばすホップ畑は、遠野の真夏らしい風景。

遠野市ではホップを活用し、行政・企業・農家・地域住民が一体となって、地域を活性化するプロジェクトに取り組んでいる。

合言葉は「ホップの里からビールの里へ」

日本でつくられるビールの原材料となるホップの多くは輸入されており、希少な日本産ホップを生産していることは同市の大きな強みです。そこで、2015年から「ホップの里からビールの里へ」を合言葉に、地産地消による地域活性化のプロジェクトをスタートさせました。ただ原材料のホップをつくるだけでなく、ビールを特産品として掲げることで、生産・加工・消費までを地元で行える持続可能な産業にしていこうと考えたのです。その背景には、まちを盛り上げることで新規就農者を増やし、ホップ生産者の減少に歯止めをかけたいという狙いもありました。プロジェクトの目玉として同年から開催するようになったのが、「遠野ホップ収穫祭」。30種類以上のビールを、地場産の食材をふんだんに使ったおつまみと一緒に味わえるイベントです。ホップ畑や地元のビール醸造所を巡る「ビアツーリズム」も実施し、「ここでしか味わえない」という体験が遠野ファンを増やしています。

2023年、4年ぶりに開催された「遠野ホップ収穫祭」は大盛況。コロナ禍を乗り越えて、ビールを愛する1万人近い来場者でにぎわった。

収穫祭の実行委員長、田村淳一さん。2016年に東京都から遠野市に移住し、地域おこし協力隊を経て、プロジェクトを民間の立場から推進するために「BrewGood」を創業。

ホップ栽培を始めて20年以上のベテラン生産者、安部純平さん。もともと建設業界で働いていましたが、家業を継いでホップを栽培するようになりました。そんな安部さんの指導を受けるのは、ホップ栽培歴3年目の神山拓郎さん。「ビールが好きで全国各地の醸造所を巡り歩き、ビールの醸造やホップ栽培にも興味を持って遠野に移住しました」と話します。現在はホップ栽培に加え、行政とホップ生産者をつなぐ業務や、「ビールの里プロジェクト」の視察対応にも携わっているそう。実は、遠野は国内有数の産地でありながら、70年代には200戸以上もあったホップ農家が21戸にまで減少するという危機に直面しています。経験豊かな生産者たちは積極的に若手を育て、ホップ栽培を将来につなげようと奮闘しています。

生産者と地域は“ひとつのチーム”

ホップが収穫期を迎えるのは8月中旬から9月初旬、真夏の約1か月間。ビールに使用するのは、ぷっくりとふくらんだ「毬花(まりはな)」で、香りや風味が落ちないように短期間で収穫しなければならず、多くの人手が必要になります。「『遠野ホップ農業協同組合』では、各組合員の圃場(ほじょう)の収穫期が少しずつずれるように栽培しています。そうすることで、生産者同士が協力し、お互いの畑の収穫を助け合っているんですよ」と、安部さん。神山さんも「遠野のホップ栽培は、まさにチーム戦。生産者はもちろん、行政やビールメーカーも一緒に取り組んでいるという意識があります」と、話します。これからの課題は、「新規就農者の収入安定のために、ホップと並行して取り組める作物の栽培をどのように指導していくかということです」と、安部さんは持続可能なホップ栽培を模索しています。

ホップは収穫時には5メートル以上の高さになることも。生産者同士が助け合い、総出で収穫する。

収穫したホップは速やかに工場へ運び、乾燥させることで鮮度を保つ。

学生時代はバックパッカーとして世界中を巡り、各国の豊かなビール文化に触れてきたという袴田大輔さん。全国の醸造所を巡ってビールづくりを学び、2018年に「遠野醸造」を開業しました。「ホップの産地でビールをつくることに魅力を感じたんです。産地ならホップの畑を自分の目で見られますし、生産者から多くのことを教わることもできます。原材料を深く知った上で、目指す味のビールをつくれるのが強みですね」と、遠野市でブルワリーを起ち上げた理由を語ります。醸造所に「タップルーム」と呼ばれるビアバーを併設したのは、「ホップのまちにビールが楽しめる店がないのは、もったいない」と考えたから。「季節に合わせた多彩なビールを飲めるのが、うちのような小規模ブルワリーの良さ。お店での体験を通じて、もっともっと遠野のホップに興味を持ってもらえたらうれしいですね」。

「遠野醸造TAPROOM」は、遠野産ホップを使った個性豊かなビールを提供。少量ずつの飲み比べも楽しめる。

店内では醸造所の様子を眺めながら、ビールを味わえる。観光客だけでなく、地元の常連客も多く訪れる。

ビール醸造工程と

ホップの使い方

1)糖化

仕込み槽に麦芽、湯を入れ、デンプン質を糖化させる。

2)濾過

糖化した液体を濾過して、麦汁をつくる。

3)煮沸

ホップを加えて、麦汁を煮沸する(※)。

4)ワールプール

タンパク質などを沈殿させて取り除く。

5)冷却

麦汁を冷却し、発酵に適した温度にする。

6)発酵

麦汁に酵母を加えて、発酵させる。

7)貯酒

タンク内でゆっくり熟成させる。

8)完成

樽や瓶、缶に詰める。

※ホップは、目指す味によって3以外でも発酵前までの工程で加える場合がある。投入する量やタイミングひとつで、多彩な味わいが生まれる。

日本産のホップを使ったビールの魅力

監修

記者、編集者、英日翻訳者、ビール講座講師。ビール関連書は7冊。ワールドビアカップなど世界トップレベル審査会で審査員。ビール専門ZINE「ビールの放課後」発行人・主筆・編集長も。

消費者にとっては、「ビールの旬」が増えることが最も大きい魅力です。春はサクラなど花の香り、夏は爽快さ、冬は濃厚さがあるものなど、気候や季節の雰囲気に合ったビールが思い浮かびます。ここに、秋は新鮮な日本産ホップを使ったビールを楽しめる季節として、新たに認識できるようになります。

夏の終わりに収穫されたホップを乾燥などの加工をせず、新鮮なうちに使うビールは「フレッシュホップビール」と呼ばれます。ホップは劣化しやすく、保存性を高めるためにすぐに乾燥などをされることがほとんど。加工しない新鮮なホップをビールづくりに使えるということは、ブルワリーとホップ産地が近いからこそ実現できる日本産ホップの大きな魅力といえます。

また、ビールの原料として使われるホップそのものに注目が集まれば、消費者がホップの品種や栽培の仕方にも興味を持ちやすくなります。同じ品種のホップでも、栽培地や醸造方法によってビールの味わいは異なるため、生産地への訪問やイベント参加、ビール醸造者との交流や、ビールづくりの担い手の顔が分かる市場の形成につながります。

めぐりあい~

横浜港北フレッシュホップエール

横浜ビール(神奈川県横浜市)

横浜市内の農園で栽培されたホップ「カスケード」を、収穫後、3時間以内に仕込み釜に投入する独自の製法で醸造したビール。

FRESH HOP IPA

サンクトガーレン(神奈川県厚木市)

山梨県北杜市で同社のスタッフが収穫したホップ「カイコガネ」(日本産ホップの品種登録第1号)を、熱乾燥させずにフレッシュなまま醸造したビール。

青草の香りがふんだん。オーツ麦由来と思われるまろやかさがあり、これが青草の香りと相まってよもぎ団子のような味わいに。(長谷川)

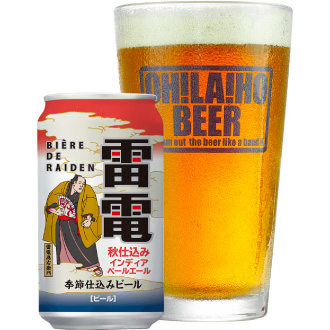

ビエール・ド・雷電 季節仕込みビール

秋仕込みインディアペールエール

オラホビール(長野県東御市)

自社栽培のホップ「カスケード」と「チヌーク」をブレンドして醸造。旬の味覚と合わせてビールを楽しめるよう、季節ごとに味わいを変えているのがポイント。

麦芽の甘味と相まったグレープフルーツや松ヤニのような香りが素晴らしい。苦味は強めで長く続き、好きな人にはたまらない。(長谷川)

宮崎フレッシュホップエール 2023

宮崎ひでじビール(宮崎県延岡市)

宮崎県産のホップ「カスケード」と自家製麦芽を使用。100パーセント地元の素材でつくられたビール。

青草らしい香りがはっきり。麦芽や酵母由来の味わいは穏やかで苦味は強めなので、ホップを味わうためのビールであることが鮮明。(長谷川)

※紹介しているビール4品は数量限定販売のため、今季の販売は終了しています。

お問合せ先

大臣官房広報評価課広報室

代表:03-3502-8111(内線3074)

ダイヤルイン:03-3502-8449

新鮮なグレープフルーツのような香りが分かりやすく感じられる。苦味ははっきり感じるがすぐに消えるので、非常に爽快。(長谷川)