私たちに新鮮な牛乳を提供してくれる乳牛たちは、

どのような環境で毎日を過ごしているのでしょうか。

今回は群馬県の酪農牧場を訪ね、牛乳の生産現場をレポートします。

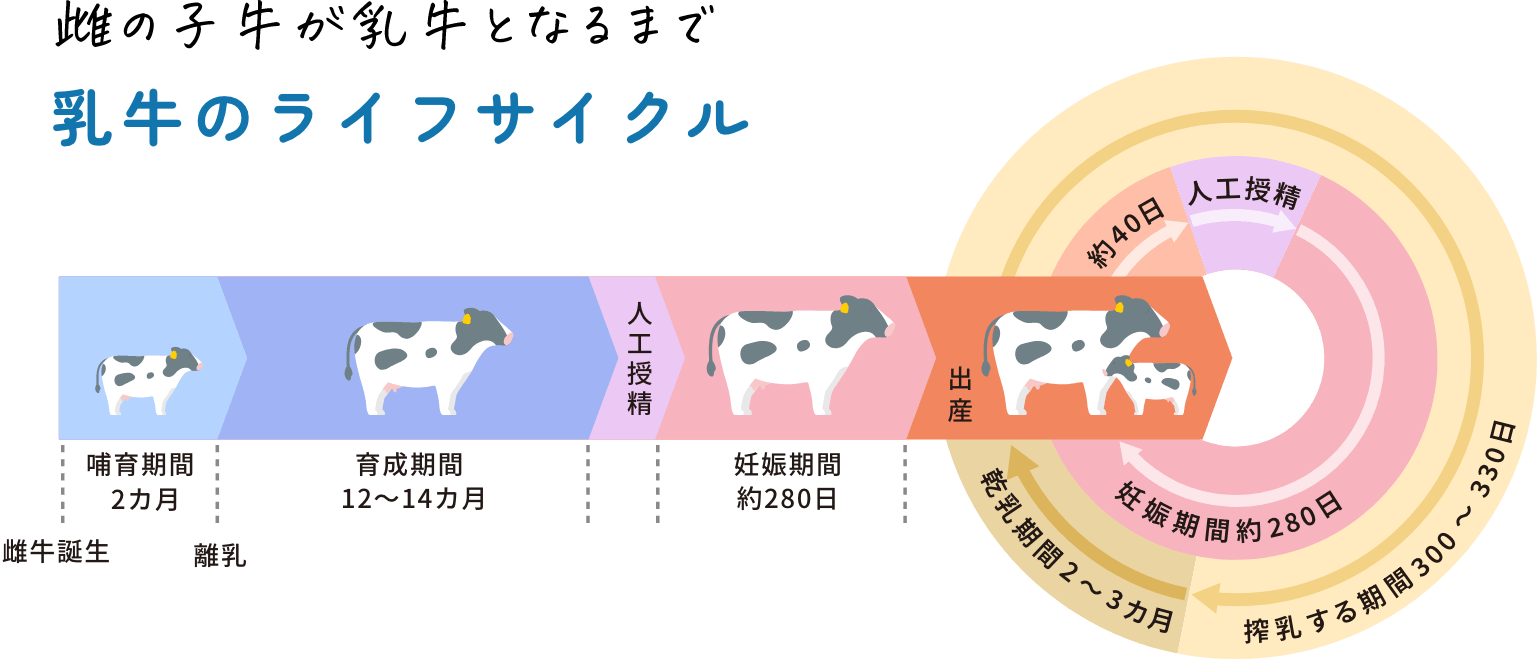

牛は人間と同じ哺乳動物。子牛を産むことで乳が出せるようになります。牧場で生まれた雌の子牛は、約1年半の育成期間を経て初回の人工授精を行い、生後約2年半で初めての出産を迎えます。その後は12カ月から15カ月のサイクルで出産を繰り返します。出産後は毎日搾乳しますが、300日から330日間経ったら搾乳をやめ、次の出産に備えて3カ月ほど体を休ませます。これを乾乳期間と呼びます。

出典:(一社)Jミルク「日本のミルクサプライチェーン2023」

今回お伺いしたのは、群馬県前橋市の須藤(すとう)牧場です。

「酪農のトランスフォームにチャレンジします」を理念に掲げて

10年以上前から取り組んできた耕畜連携に加えて、

アニマルウェルフェアに配慮した飼養管理やICT機器の導入などが評価され、

第53回日本農業賞「個人経営の部」で大賞を受賞しています。

須藤牧場 代表 須藤 晃さん

1970年生まれ。中学卒業後、北海道の酪農学園大学附属高等学校に進学。

同大学卒業後は前橋に戻り、赤城酪農業協同組合連合会で酪農ヘルパーとして9年間働き、2001年に就農。

ホテルマンの気持ちで、

牛にとって居心地の良い環境を整える

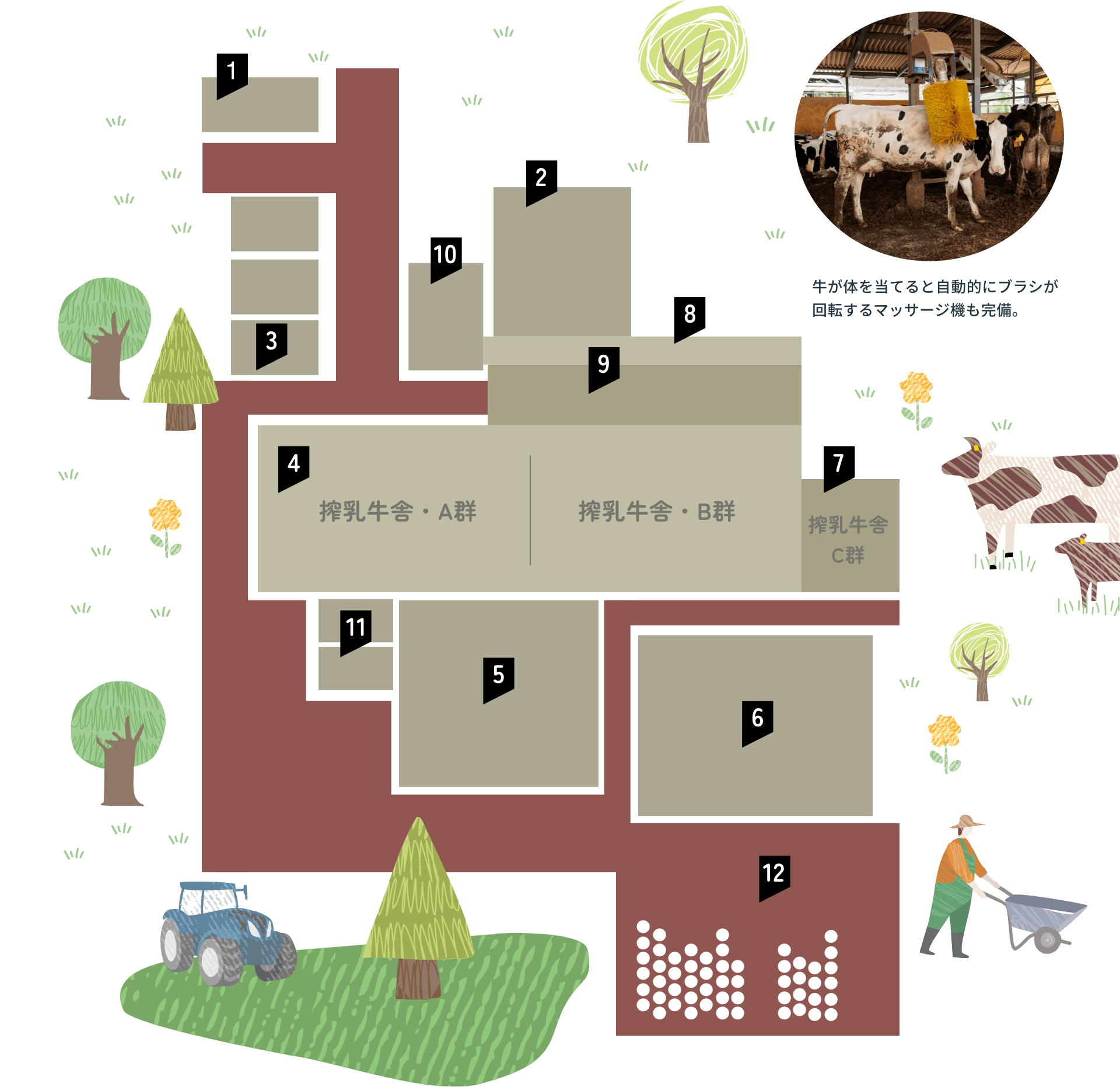

さまざまな意欲的な試みを行っている須藤牧場ですが、なかでもユニークなのは、約5年前から「ホテル須藤牧場」を標榜していること。牧場のホームページでは、従業員の皆さんがホテルマンに扮して、牧場での仕事や施設について紹介しています。このアイデアは、地元の中小企業の代表が集う異業種交流会の場で生まれたそうです。「ある日『須藤さんがやられていることは、まるでホテルマンみたいですよね』って言われたんです。確かにそうだなと思って、お客さまである牛に見てもらうという想定でホームページを作りました」。牛たちのために毎日心を込めて行っているベッドメイクと食事の世話は、須藤牧場が特にこだわっているアピールポイントです。

牛たちの健康を第一に考えて

牛たちの健康を第一に考えて

配合された食事

牛に与えるエサは、地元の耕種農家が育てた稲や麦、青刈りとうもろこしに、それぞれ特別な乳酸菌株を混合した飼料を混ぜ、ラッピングして熟成させたWCS(ホールクロップサイレージ、発酵粗飼料)。これらを最適な配合でブレンドして与えています。牛の体内で良質な栄養となって牛乳のもととなる一方で、乳酸菌が腸内環境を整えて健康を維持します。

ニオイが少なく清潔な

ニオイが少なく清潔な

戻し堆肥のベッド

腸内環境が整えられた牛から排泄される糞は、不快な便臭が抑えられています。この糞を、おがくずやもみがらと混ぜ合わせて数カ月寝かせて堆肥を作ります。するとさらにニオイの物質が分解されるため、牛舎の敷料として活用することで牛たちのストレスを最小限にすることができます。また堆肥は地域の農家で肥料としても使われて、耕畜連携の循環を生み出しています。

AIとつながるIoTの活用で

AIとつながるIoTの活用で

牛の体調を管理

酪農において、牛の発情チェックは非常に重要な仕事です。牛の発情は21日周期で起こり、平均12時間続きます。そのタイミングで人工授精を行わなければ妊娠できず、乳を得ることができません。そこで須藤牧場では2016年からICT機器を活用し、繁殖成績の向上や疾病の早期発見につなげています。首掛け式のデバイスが牛の活動を検知し、AIが体調の変化を判断して従業員に通知します。またアプリを駆使して記録や分析、情報共有を行うことは、従業員の負担軽減にも役立っています。

須藤牧場を訪れるとまず目に入るのが、入り口付近の柵に掲げられた「COWS HOTEL」の文字。

須藤さんの家は、晃さんの祖父の代は兼業農家でしたが、父の代の1971年に牛舎を建て、牛40頭を購入して酪農専業となりました。須藤さんは中学校を卒業後、酪農について学ぶために北海道の高校、大学へ進学したものの、家業を継ぐ自覚はあまりなかったそうです。「とにかく家を出てみたくて、ちょうどよいから北海道に行ったという感じでしたね」。しかし前橋に戻って酪農ヘルパーをしているうちに意識が変わっていきました。「当時は400軒ほどの農家を10人のヘルパーで分担していたのですが、『来る前よりもきれいにしてやろう』と思って仕事していたら、『須藤さんがいい』と言ってくださる農家さんが増えて、やりがいを感じるようになりました。また多くの農家さんを見て、話をするうちに、酪農家にも経営感覚が必要だということを実感して、同時に自分なりにこうしたいという思いを抱くようになりました」

「9年間の酪農ヘルパー時代に自分の牧場についてのビジョンが定まっていきました」と語る須藤さん。

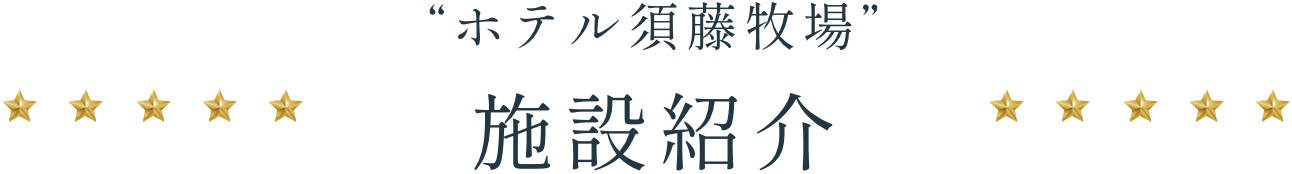

牧場の敷地面積は約1ヘクタール。約100頭の牛たちは、健康状態や受胎の有無などに合わせて5つの部屋に分けて管理しています。牛舎にはジャズを中心にリラックスできる音楽が流されています。

-

来客室

育成期間を終えた牛が預託先から戻ってきた際、検査などのために一時的に滞在するハウス。

-

厨房

飼料倉庫および飼料の調整場所。乳酸発酵による漬物のような香りが漂っています。

-

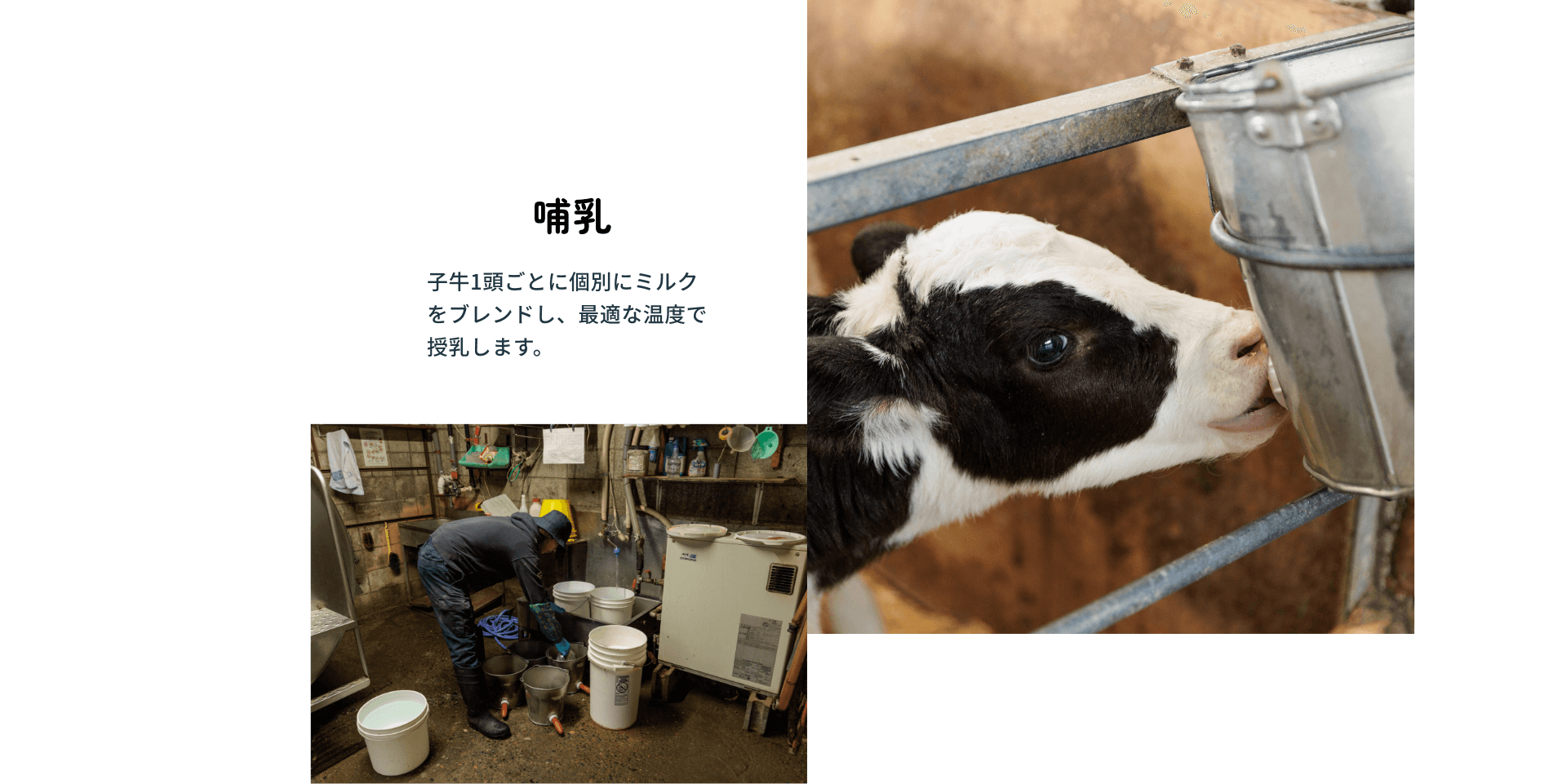

ベビールーム

牧場で生まれた雌の子牛は約1カ月間ここで育てられた後、預託先の北海道へ旅立ちます。

-

客室

搾乳牛A群(妊娠中の牛たち)の部屋である客室1と、搾乳牛B群(出産後2、3カ月の牛)の部屋である客室2に分かれています。B群は乳量がピークを迎え、次の子牛も妊娠するため、栄養のある特別食を提供します。

-

別館・乾乳邸

乾乳期間前期用の部屋と後期用の部屋に区切られています。疲れた身体と乳房組織を休めるような食事を提供しつつ、出産を迎える後期向けには追加メニューも用意。

-

新館

フレッシュ群(出産直後の牛)は、高カロリーな食事に移行するために約1カ月ここで過ごします。

-

特別室

発情中の牛や、けがなどの異常のある牛は個室にして牛同士の接触による事故リスクを軽減しています。

-

搾乳ルーム

1頭ごとに出入りが可能なアブレストパーラーを備えています。

-

チーズ工房

フレッシュチーズを作り、地元のレストランに卸すほか、予約制で直接販売もしています。

-

事務所

-

戻し堆肥・おがくず用ハウス

-

飼料ロール置き場

作業開始は毎朝5時。まず牛舎を見回って分娩された子牛がいないかをチェックしたら、

昼の休憩までに以下の作業を従業員が分担して行います。食事の給与や搾乳は夕方にも行います。

またこれ以外に、牛の発情を確認して人工授精の手配を行うのも重要な仕事です。

須藤牧場は2008年から近隣の耕種農家と連携し、地域産のWCSを給与し、それを食べた牛の糞から堆肥を作って農家に提供する耕畜連携に取り組み、「群馬トランスフォームプロジェクト」と名づけています。「昔から牛舎特有のニオイを何とかしたかったんです。人間はもちろん、牛だって臭い環境にいるとストレスがたまります。そこで牧場を継ぐ前後からいろいろ調べてニオイの少ない堆肥づくりに熱中していたら、現在農事組合法人元気ファーム20の理事を務めている関根正敏さんが興味を持ってくださって、協力してやりましょうということになりました。それがプロジェクト発足のきっかけです」。須藤さんたちが始めた当時は現在のような飼料用稲の専用品種がなく、満足のいくサイレージを得るまでに10年近く試行錯誤を重ねたそうです。そんな須藤さんの次の計画は、子牛の育成を自前で行うこと。「今までは北海道の牧場に預託していましたが、農場長が育成もやりたいと言うので、離農する酪農牧場を手に入れてチャレンジします」。農場長の熊川啓太さんとスタッフの新井健人さんは10年後を目処に須藤牧場を第三者継承する予定で、若い世代に牧場経営のノウハウを伝えていくこともこれからの須藤さんの大事な仕事です。

須藤牧場のスタッフの皆さん。須藤さんの左が熊川農場長で、その左が新人スタッフの新井さん。この2人が将来的に牧場を継承する予定です。

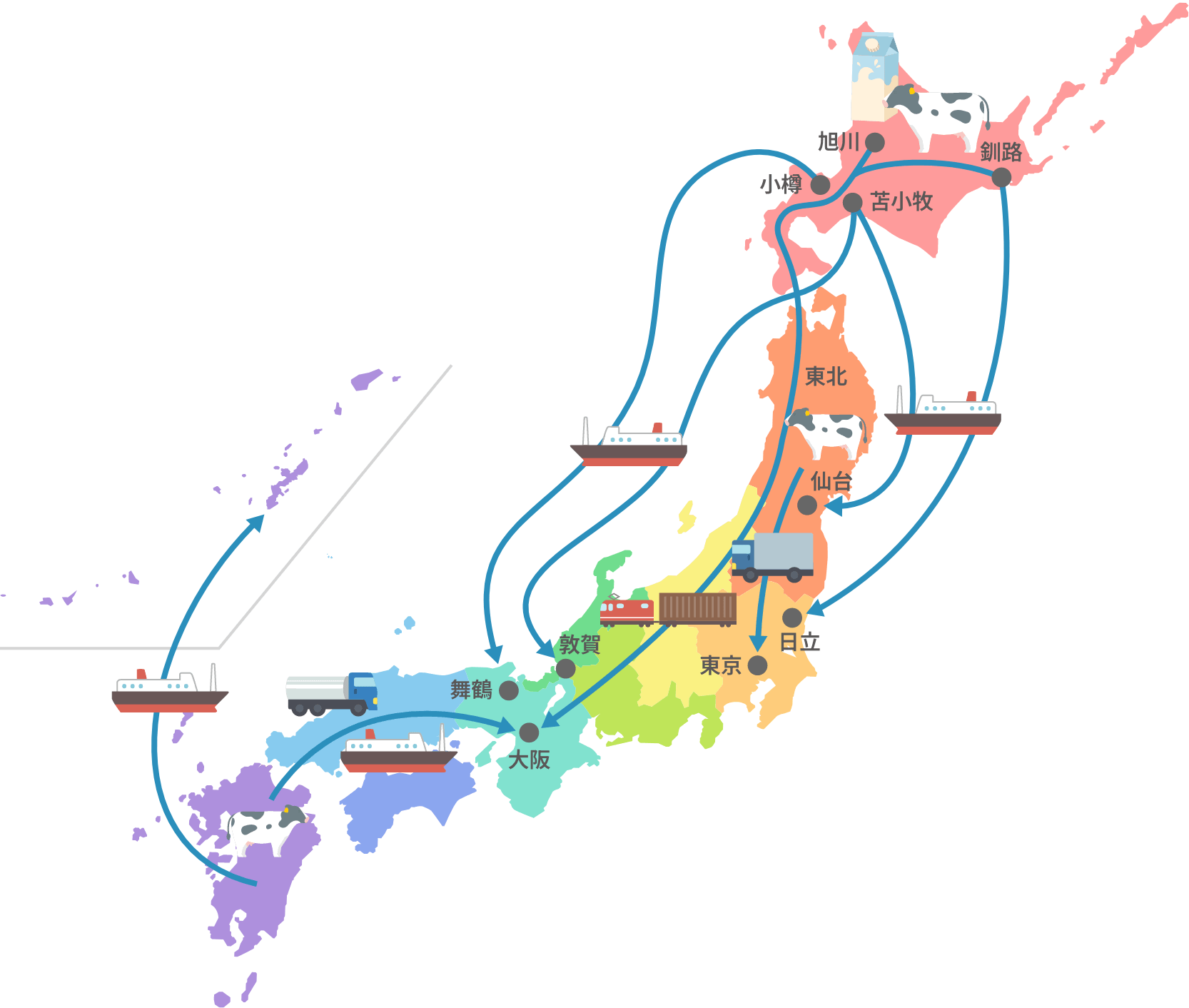

産地から都市部へ毎日輸送

牛乳の消費量が人口の多い都市部に集中する一方で、生乳生産は消費量が少ない地域に集中しています。この地域の需給ギャップを埋めるために、生乳やパック詰めをした牛乳が北海道や東北、九州から都市部へ、船舶・トラック・貨物列車などで毎日輸送されています。

(一社)Jミルク「日本のミルクサプライチェーン2023」

(公財)日本海事広報協会の資料「牛乳を運ぶ船」を元に農林水産省で作成

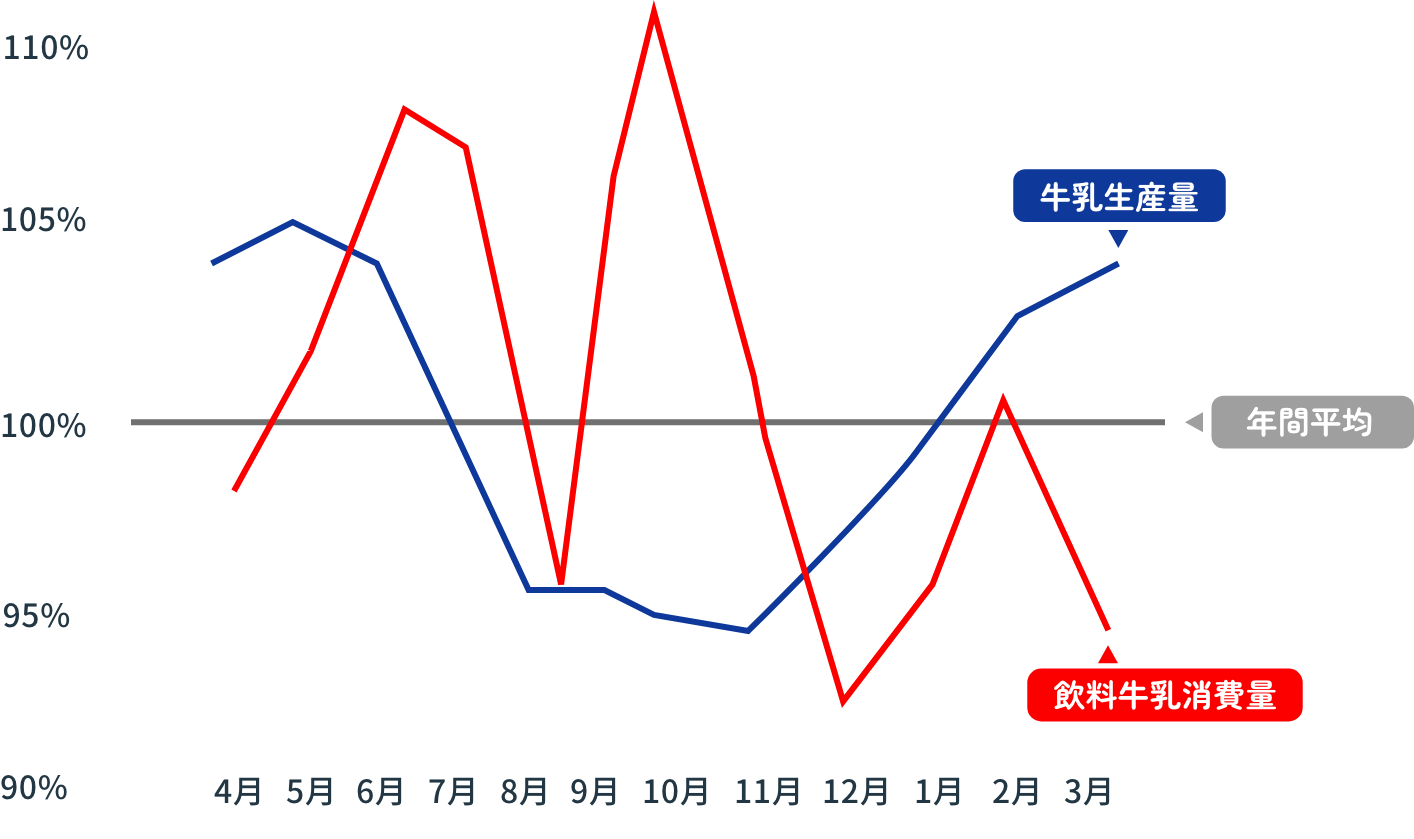

季節によって生じる生乳の需給ギャップ

生乳生産量と飲用牛乳消費量の季節変動

冷涼な気候を好む乳牛は、冬から春先にかけて生乳生産量が高まり、暑い時期に低下します。一方で、全国の飲用牛乳消費量は基本的に喉が渇く暑い時期に高まり、学校給食のない夏休みや春休み、年末年始に低くなります。需要と供給のピーク時期が異なるために季節のギャップが生じます。

牛乳乳製品統計を基に農林水産省牛乳乳製品課作成

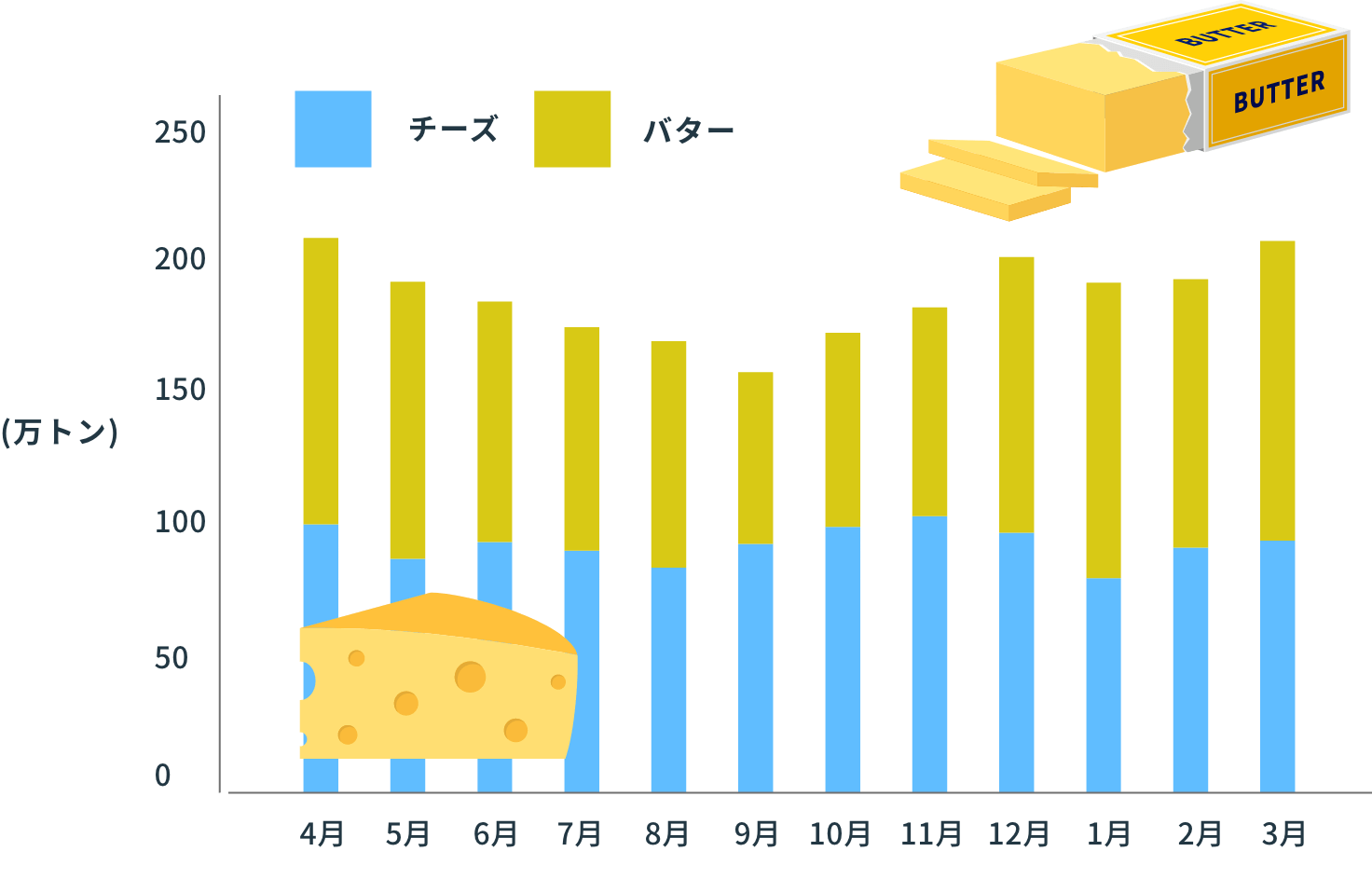

バターやチーズの生産によって調整

チーズ、バター仕向け生乳量の季節変動

夏期の需給ギャップに対しては、北海道から都市部への生乳輸送量を増やすことで牛乳不足を防いでいます。一方年末年始や春先は乳業メーカーが賞味期限の長いバターやチーズ、保存性に優れる脱脂粉乳などの乳製品を多めに作ることで、生乳を有効活用しています。

牛乳乳製品統計を基に農林水産省牛乳乳製品課作成

今週のまとめ

全国各地の牧場は、質の良い牛乳を安定して供給できるように

乳牛の飼育管理にさまざまな工夫を凝らしています。

生乳の需給ギャップ解消には、有効活用や需要回復が大事です。

お問合せ先

大臣官房広報評価課広報室

代表:03-3502-8111(内線3074)

ダイヤルイン:03-3502-8449