商品先物取引とは

商品先物取引とは、商品先物取引法(昭和25年法律第239号)に基づいて行われる先物取引です。商品先物取引法では、主に農産物、鉱物、電力等を取引の対象としています。

商品先物取引の代表的な農産物

農産物関係では、米、とうもろこし、大豆、小豆、粗糖(砂糖)が取引されています(粗糖は現在休止中)。過去には、鶏卵、じゃがいも、コーヒー、野菜なども取引されていました。

小豆砂糖

先物取引の仕組み

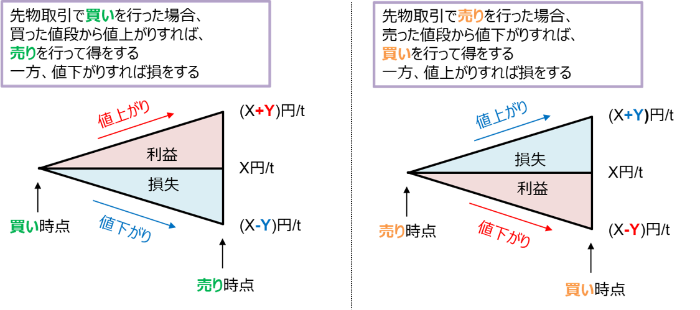

先物取引では、予め価格や数量を決めることができます。そして、

(ア)買っていたものを売ったり、逆に売っていたものを買ったりして、最終取引日までの間に反対の売買を行うことができ、

(イ)当初の成立価格と反対売買時の価格の差額を授受することによって、取引から離脱できます。

この(ア)及び(イ)が、先物取引の特徴です。

この反対売買が、先物取引に価格変動リスク抑制(ヘッジ)機能をもたらします。

(参考)先物取引以外の取引の形態について

先物取引のほかに、現物取引と先渡取引という取引形態があります。

現物取引:売買の成立から間を置かず、商品とその対価を授受する取引

先渡取引:将来の一定の時期に商品とその対価の授受を約束する取引

先渡取引は、予め価格や数量を決める点は先物取引と同じです。他方、最終決済日前に反対売買で差金決済によって取引から離脱できる等の特徴を有さないことが、先物取引と異なる点です。

また、取引は、価格の決定方法の違いから、相対取引と市場取引に大別されます。

相対取引:売り手と買い手が量や価格などの取引条件を交渉して成立する取引

市場取引:定められたルールに従って価格が決定し、売買が成立する取引

商品先物取引法に基づく先物取引は、売買の当事者が「商品取引所の定める基準及び方法に従って」行われる取引と定められています。したがって、市場取引に該当します。

先物市場の役割

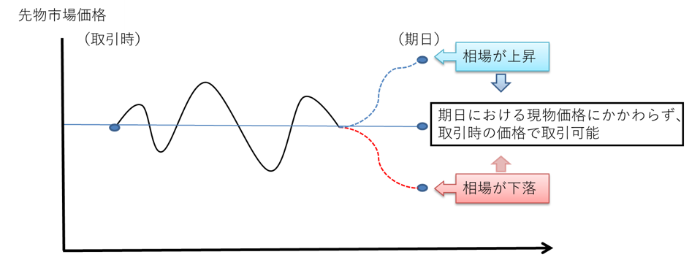

先物市場は、主に「将来価格の形成」や「価格変動リスクの抑制(ヘッジ)」といった機能を有しており、いわゆる「産業インフラ」としての役割を担っています。

(ア)将来価格の形成機能

先物市場では、明確に定められたルールに基づいて取引が成立し、成立した価格が公表されるため、透明性の高い公正な価格形成が行われます。

そして、先物市場が将来価格の方向性を示す灯台的な役割を果たします。

(イ)価格変動リスクの抑制(ヘッジ)機能

先物取引は、現物取引や特に先渡取引のリスクを低減するために発達した取引です。したがって、先物市場は、現物市場で価格が不利な方向に変動した場合に保険的な役割を果たします。

現物市場で不利な価格変動をしたとしても、先物市場で予め取引を成立させておき、現物市場での価格決定時に先物市場で反対売買することで、現物市場での損失をカバーすることができます。

先物取引の歴史

【江戸時代】

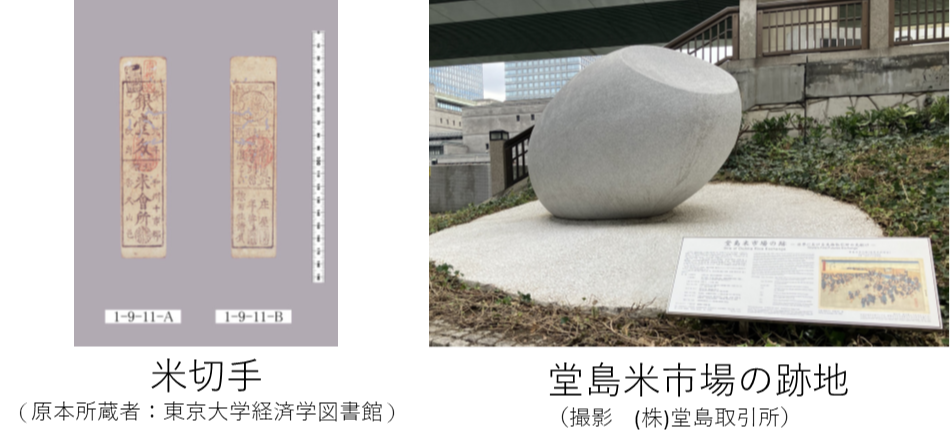

江戸時代の日本では、1枚の「米切手」と米10石(約1.5トン)を交換できました。米切手は、諸大名が大阪で年貢米を売る際に発行するもので、発行元の大名に米切手を提示すると米と交換できました。

期限内であればいつ交換してもよく、商人は持ち運びやすい米切手のまま市場で取引を行っていました。

しかし、米切手の取引には、多額の現金が必要でした。

多額の現金が必要となれば活発な売買を行いにくいため、実際に現物を取引するのではなく、帳簿上で売買を突き合わせる取引(現物の取引は行わない)を行うようになりました。

これは、帳合米商い(ちょうあいまいあきない)と呼ばれ、先物取引の前身となります。この米取引が行われたのが、堂島米市場でした。

※参考文献:高槻泰郎(2018)『大阪堂島米市場江戸幕府VS市場経済』

【戦前~戦後】

戦前は、米、綿花、綿糸、肥料等の商品が先物取引されていました。戦時に入り、これらの商品について、全面的な統制が行われることになり、商品取引所は閉鎖又は解散しました。

その後、昭和25年に商品先物取引法の前身である、商品取引所法が成立しました。当時は、商品として農林水産省所管の物品(綿花、綿糸等)や経済産業省所管の物品(ゴム等)が定められました。

現在、どのような商品が取引されているかは、こちらをご覧ください。

Q&A

Q1.どこで取引しているの?

A1.農産物の商品先物取引は、(株)堂島取引所と(株)大阪取引所で行われています。

(株)大阪取引所は金融商品取引所ですが、農産物の取引も行っています。(株)大阪取引所のような、商品も扱う金融商品取引所を総合取引所といいます。(2025年3月時点)

なお、商品取引所は、(株)堂島取引所と(株)東京商品取引所の2箇所です。(株)東京商品取引所では農産物の取引は行われていませんが、原油、電力等の取引が行われています。

Q2.何の農産物が取引されているの?

A2.(株)堂島取引所では、米、とうもろこし、大豆、小豆、粗糖(粗糖は現在休止中)を取引しています。(株)大阪取引所では、とうもろこし、大豆、小豆を取引しています。

(参考)国内の上場商品・上場商品指数一覧(2025年3月時点)

| 取引所名 | 上場商品・上場商品指数 |

| 東京商品取引所 | ガソリン、灯油、軽油、原油、電力、液化天然ガス、中京石油ガソリン、中京石油灯油 |

| 堂島取引所 | 大豆、小豆、とうもろこし、粗糖、金、銀、白金、米穀指数 (粗糖は令和4年10月4日から当面の間、取引を休止) |

| 大阪取引所 | 一般大豆、小豆、とうもろこし、金、銀、白金、パラジウム、ゴム、CME原油等指数 |

Q3.上場商品はどうやって決まるの?

A3.取引所が、取引所で扱いたい商品を国に申請し、認可された場合に上場商品となります。国が認可する基準は、主に以下のとおりです。

(ア)取引をしようとする取引参加者が20名以上あり、その半数以上が当業者(その商品の売買等を生業としている者)であること

(イ)取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量が見込まれること

(ウ)生産及び流通を円滑にするため必要かつ適当であることなど

Q4.商品先物取引は実際にどう活用できるの?

A4.商品先物取引を行うことで、販売業者が販売時の商品の価格下落リスクを回避することや、製造業者が原料調達安定確保、原料価格高騰リスクを回避することなどが可能となります。活用例は以下をご確認ください。

(ア)米や小豆の生産農家が加入する生産者団体の場合

(目的) 将来、生産物である米や小豆の販売時における価格の下落リスクを回避する。

(方法) 予め先物市場で売っておいて、現物で販売した分については、その都度、反対売買による差金決済を行う。

(イ)アメリカ産大豆を輸入し、販売する商社の場合

(目的) 大豆を船に積載する際、販売先が決まっていない大豆について、アメリカから日本への輸送期間中の価格下落のリスクや、為替変動によるリスクを軽減する。

(方法) 予め先物市場で売っておいて、輸送期間中に販売先が確定した分については、その都度、反対売買による差金決済を行う。

米の先物取引の活用事例の詳細は、こちらにあります。

Q5.商品先物取引を行う際に注意点はあるの?

A5.商品先物取引は、相場の変動幅が小さくても大きな額の利益又は損失が生ずるハイリスク・ハイリターンの取引です。商品先物取引を行う場合には、取引の仕組みやリスクについて十分に理解した上で、許可を受けた商品先物取引業者又は登録を受けた商品先物取引仲介業者を通じて行っていただきますようご注意ください。

この他、商品先物取引に関する注意点等については、農林水産省のホームページなどをご覧ください。

【農林水産省 大臣官房新事業・食品産業部 商品取引グループ HP】

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/syoutori/index.html

【堂島取引所 HP】

http://www.odex.co.jp/index.html

【日本取引所グループ HP(大阪取引所・東京商品取引所)】

https://www.jpx.co.jp/index.html

【日本商品先物取引協会 HP】

https://www.nisshokyo.or.jp/index.html

Q6.商品先物取引で困ったときはどこに問い合わせればいいの?

A6.商品先物取引に関するトラブルなどでお困りの方のための相談窓口が設置されています。詳しくは、苦情相談窓口をご覧ください。

用語解説

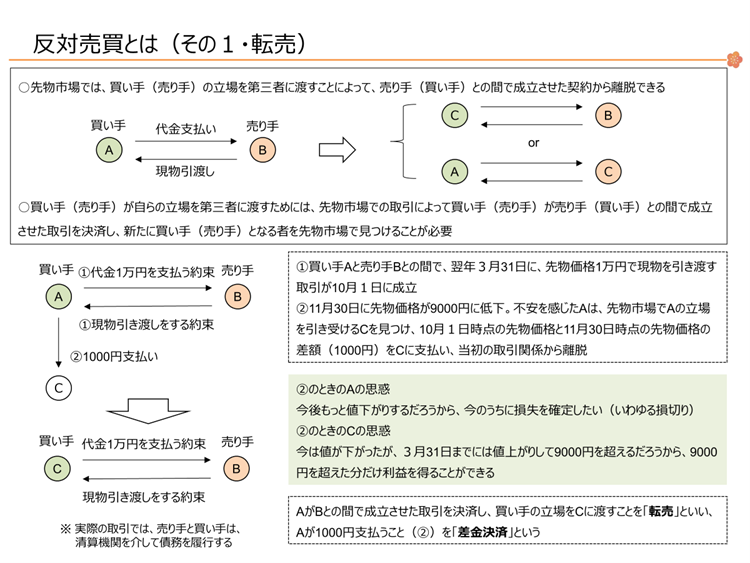

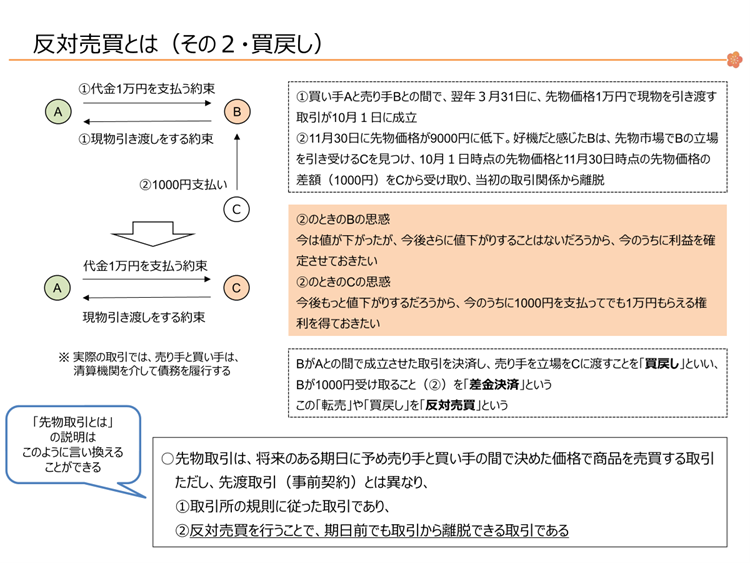

・「反対売買」ってなに?

商品市場で売買を行った後に、反対の売買を商品市場で行うことです。反対売買ができることは、商品先物取引の特徴です。

商品先物取引では、売買取引の成立により、当該「商品」の売買取引に係る「買いのポジション」又は「売りのポジション」を取得した後、最終取引日までにそのポジションを売ったり買ったりすることでそのポジションを相殺(反対売買)し、各売買の価格間の差額を授受することによって、取引関係から完全に離脱できます。

これを差金決済といいます。

・「差金決済」ってなに?

反対売買(買っていたものを転売し、または売っていたものを買い戻すこと)をして、取引開始時点と反対売買時点の商品価格の差額を清算して取引を終了することができることをいいます。

・「取引証拠金」ってなに?

取引に入る段階で必要な資金のことで、取引の信用を担保します。これを商品先物取引業者に預託することによって大きな取引(預けた金額の何倍もの取引)を行うことができます。この仕組みを「レバレッジ」といいます。

取引証拠金のほかにも、取引の信用を担保するための金銭があります。なお、実際に取引に使う資金とは異なります。

お問合せ先

大臣官房 新事業・食品産業部 商品取引グループ

代表:03-3502-8111(内線4174)

ダイヤルイン:03-3502-2126