穀類 | にっぽん伝統食図鑑

穀類

歴史、文化

穀類は、米、小麦、そば、雑穀、トウモロコシなどをさす。

わが国は気候条件を背景に米栽培の歴史がとても古い。縄文時代、弥生時代から米食文化が存在したことが知られている。米は炊飯だけでなく、餅や団子などに加工される。また、昨今は米粉の活用にも関心が高まっている。

麦栽培も同様に歴史が深く、加工品としてはグルテンの量ごとに強力粉、中力粉、薄力粉に区分され、地域また季節により、さまざまな伝統食を生みだしてきた。

餅類は、縄文時代からあったといわれている。最初は雑穀の粉を水でこねて蒸してついたものであったが、奈良時代後期に現在の餅の原形ができた。米粒をつぶしてつくる餅である。祭事、慶事、仏事の供物の主役となるようになった。

うどん、そばの発祥は定かではないが、江戸時代にその食文化が生まれたとされている。そばは、江戸時代の料理書「料理物語」にそば切りの製法が記載されており、以前から存在していたと考えられる。

かつては各家庭でつくられていたものだが、近代以降は工業化の恩恵を受け、大量生産が可能になるにつれて、広い地域で食されるようになった。近年は喫食方法も変化し、伝統食をアレンジした品が生みだされるなど、その食文化はさまざまな変容をみせている。

冒頭の、米、小麦、とうもろこしはグローバルな視点において「三大穀物」とも呼ばれる。わが国の穀類食文化、主に米、小麦を用いた製品は、世界で食される機会も増えてきた。今後も伝統的な穀類食文化の保護継承と、新しい食文化の開発などが期待されるところである。

特徴、種類

穀類より4種類を抜粋し概要を紹介する。

<うどん類>

小麦粉に食塩水を加えてつくられる麺をさす。うどん、冷麦、ひらめん、そうめんなどの種類がある。良質な小麦が採れる北関東や瀬戸内地域で麺食文化が生まれ、継承されてきた。江戸時代には、既に東北から九州にかけて各地でさまざまな名物そうめんが生まれたとされる。麺の太さ、こし、喫食方法が地域の特色を示す。きしめんと呼ばれるひらめん、鍋の具材として煮込むもの、野菜や肉類、油揚げなどを煮て、醤油で調味した具をゆで麺にかけるしっぽくうどんなどさまざまである。

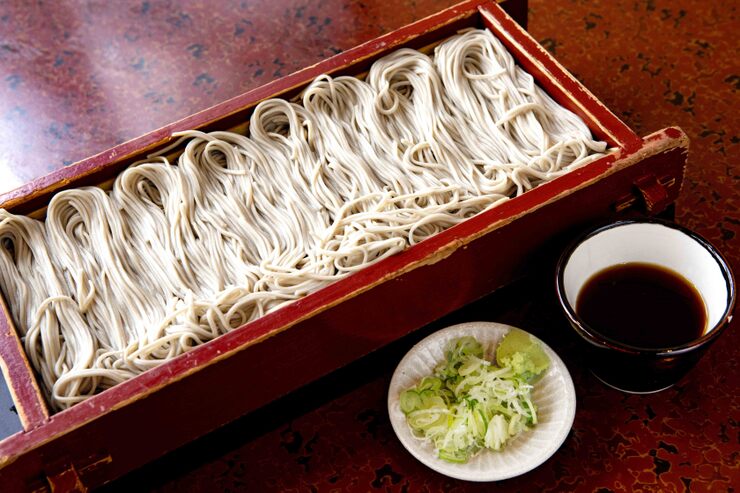

<そば類>

そば粉、水、つなぎ(小麦粉や卵など)をこね、麺状に成形したものである。麺にしないものは、そばがきと呼ばれる。そばの色はそば粉の原料となるそばの実の色が出たものであり、色がうすく味がたんぱくな更科そば、色が濃く味が強い藪そばに大別される。

製粉技術の向上とともに、全国にその食文化が普及した。製品の形態は生麺、ゆで麺、冷凍麺、乾麺、即席麺などさまざまである。

<餅類>

各地域で餅文化は発展した。関西地方を中心にした丸餅、関東以北では四角い角餅と地域により形状に明確な違いがみられる。また、切り餅、のし餅、なまこ餅、菱餅、凍り餅、あられ餅、きりたんぽ、吉備団子など、各地にさまざまな餅の喫食方法が存在し、行事食としても人々の生活と密接な関係を持っている。

<麩>

麩(ふ)は、小麦特有のたんぱく質であるグルテンからつくられる。原形は平安時代に唐から伝わったとされている。麩が料理に用いられるようになったのは室町時代からと言われており、寺院の精進料理や茶会の懐石料理に使われていたようである。江戸時代になり商品化がなされ、焼き麩などに発展した。

現代においては和食の食材として幅広く活用されている。焼き麩の他、生麩、油揚げ麩などがつくられている。

製造方法

穀類より4種類を抜粋しその製造方法一例を紹介する。

<うどん類>

うどんは、小麦粉に食塩水を加えてこねてつくられる。小麦粉と水の配合やこねる際の形状、こね方、成形時の直径、厚さ、幅などにより多様な規格が存在する。生うどん、ゆでうどん、冷凍うどんなどの生めん類。干しうどん、手延べうどんなどの乾麺類など、商品形態もさまざまである。

うどん類の種類と製法・食品表示基準第3条別表第4

| 分類 | 名称 | 製法 | 食品表示基準第3条別表第4 |

|---|---|---|---|

| 生めん類 | 生うどん | 小麦粉に食塩水を加え、捏ねて延ばして線切りしたもの | |

| ゆでうどん | 生うどんをゆでたもの | ||

| 冷凍うどん | 生うどん。ゆでうどんを冷凍したもの | ||

| 乾めん類 | 干しうどん | 生うどんを乾燥したもの | 長径1.7mm以上 |

| 干し冷麦 | 生冷麦を乾燥したもの | 長径1.3mm以上、1.7mm未満 | |

| ひらめん | 生ひらめんを乾燥したもの | 幅4.5mm以上、厚さ2.0mm未満、帯状 | |

| そうめん | 生そうめんを乾燥したもの | 長径1.3mm未満 | |

| 手延べ うどん |

めん帯に油等を塗布し、よりをかけながら延ばしたうどんを乾燥したもの | 長径1.7mm以上、丸棒状か帯状 | |

| 手延べ 冷麦 |

めん帯に油等を塗布し、よりをかけながら延ばした冷麦を乾燥したもの | 長径1.7mm未満 | |

| 手延べ ひらめん |

めん帯に油等を塗布し、延ばしたひらめんを乾燥したもの | 幅4.5mm以上、厚さ2.0mm未満、帯状 | |

| 手延べ そうめん |

めん帯に油等を塗布し、よりをかけながら延ばしたそうめんを乾燥したもの | 長径1.7mm未満、丸棒状 |

『日本の伝統食品事典』(日本伝統食品研究会編、朝倉書店)P27の図及び食品表示基準第3条別表第4より

<そば類>

そば粉、水、つなぎ(小麦粉や卵など)をこね、麺状に成形したものである。つなぎを使用したそばは、つなぎの割合によって「二八そば」などと呼ばれ、つなぎを使用しないそばは「十割そば」と呼ばれることがある。そば粉に他原料を混ぜたものとして、茶そばやゆず切りなどがある。

<餅類>

餅米を精白し、水洗いしてから水に漬け、水気を切った後に蒸してからつき、冷却と固化の工程を経てつくられる。製造工程は単純であるが、製造原料となる餅米や、製造工程の一つ一つによって完成品の品質の差が大きく出る伝統食である。

<麩>

小麦粉に水を加えてこね、生地をつくる。多量の水を加えてさらにこね、グルテンを分離させる。分離させたグルテンに小麦粉を加えて焼いたものが焼き麩である。グルテンに餅粉などを加えて、ゆでたり蒸したりしたものが生麩となる。油揚げ麩は生麩を揚げ、膨化させたものである。

グルテンの分離工程やこね方、成形方法によりさまざまな製法と種類が存在する。

麩の分類と種類

| 分類 | 原料 | 熱加工の方法 | 種類 |

|---|---|---|---|

| 焼きふ | グルテン、合わせ粉、膨剤 | 生地を鉄棒に巻きつけて、直火で焼く | 車ふ、板ふ |

| 生地を成形し、電気釜で蒸し焼き | 白玉ふ、小町ふ、ちくわふ、かんぜふ | ||

| 生地を型に入れ、電気釜で蒸し焼き | 花ふ、松茸ふ、丁字ふ | ||

| 生ふ | グルテン、餅粉、ヨモギ、アワなど | 生地を木型に入れてゆでるか、蒸す | ヨモギふ、アワふ、細工ふ |

| グルテン、餅粉、アズキ、餡 | アズキ餡を生地で堤、蒸す | ふまんじゅう、笹巻きふ | |

| 油揚げふ | グルテン、合わせ粉(小麦粉または餅粉) | 生地を成形して、油揚げする | 油揚げふ |

『日本の伝統食品事典』(日本伝統食品研究会編、朝倉書店)P40の図より

地域との関係性

先に紹介した穀類4種において、地域独自の特性を持しているもの、製法や歴史が特徴的なものをいくつか紹介する。

<うどん類>

薄く幅の広い帯状の麺であるひらめんを「きしめん」とよぶ。名古屋の名産品である。

一方、うどんは香川県が有名である。また、香川県の小豆島は小麦粉と塩の産地であることから、手延べでつくられる「そうめん」が根付き、夏の風物詩となっている。

<そば類>

郷土の名物そばには、つなぎに海藻の「ふのり」を用いた新潟県の「へぎそば」、大豆を用いた「津軽そば」などがある。また、このほかにも、釧路(北海道)、津軽(青森)、深大寺(東京)、戸隠・信州(長野)、出雲(島根)などに、地域の名を冠した特徴的なそばが伝わっている。

さらに独自の喫食方法が注目を集めるそばもある。例えばつゆにくぐらせた熱いそばを、給仕がお椀に入れ、何杯も客に提供する岩手県の「わんこそば」、丸い漆器にそばを盛り、薬味とそばつゆをかける島根県の「割子そば」、茶そばに錦糸卵、炒めた牛肉、レモンの輪切りやもみじおろしを加え、熱した瓦の上にのせて食す山口県の「瓦そば」などが有名である。

<餅類>

福島県には、丸く延した餅をお盆にのせ、年始の挨拶に持参する「のしもち」がある。一方、長野県を中心とした地域では、冬の厳寒期を利用し、朝晩の寒暖差を生かし加工する「凍り餅」が伝わる。秋田県の「きりたんぽ」は、うるち米をつきつぶし、棒状に巻き付けたものを炭火で焼き付けた郷土食である。秋田県の伝統的な鍋料理である「きりたんぽ鍋」に欠かせない存在である。

<麩>

焼き麩は、産地により製法と形状がさまざまである。山形県、新潟県、富山県、石川県などでは「車麩」、山形県庄内地方では「庄内麩(板麩)」が名産品である。焼きムラがなく、気泡が均一なものが良品とされ、形が崩れにくいことが特徴である。

生麩は、常温での日持ちが焼き麩より短い。生産量は限られているが、地域により特徴がある。アワ、ソバ、ヨモギなどを混ぜた京都府の「京生麩」、精進料理の食材として盛んに用いられ、郷土料理「治部煮」の材料となる石川県の「加賀麩」、グルテンをゆで冷水におろした愛知県の「津島麩」などが有名である。なお、宮城県では、精進料理がルーツとされる「油麩」が名産品である。

サステナビリティ・SDGsへの貢献

近年、米粉への注目が高まっている。優れたアミノ酸バランスや栄養価の高さ、調理がしやすく、油の吸収率が低いなどの特徴があり、近年では調理方法に合わせた米粉も生まれている。国産米粉の消費拡大は、日本の食料自給率の向上にもつながることが期待されている。(13気候変動に具体的な対策を)

参考文献

堀井正治、中村幸一、吉井洋一、中川勝也、真部正敏、今井徹、長尾精一、滝口強著.日本伝統食品研究会編.『日本の伝統食品事典』.朝倉書店,P3~P43

穀類の一覧