プロがナビゲート!国産チーズを学ぼう

1985年、チーズ輸入商社チェスコ入社。同社経営のチーズ専門店「ヴァランセ」の店長を長年務める。2002年チーズプロフェッショナル協会理事に就任。国内外のチーズに精通し、チーズ販売のプロ向け指導などを行っている。またチーズ生産者の団体である(一社)日本チーズ協会の理事も務める。

チーズプロフェッショナル協会

外部リンク

日本人のさまざまな生活シーンにチーズを定着させることが目的。チーズの伝え手となる「チーズプロフェッショナル」の資格認定試験や一般向けのチーズ検定の実施の他、チーズを学び楽しむためのさまざまなセミナーやイベント、チーズ生産者の応援活動などを行っています。

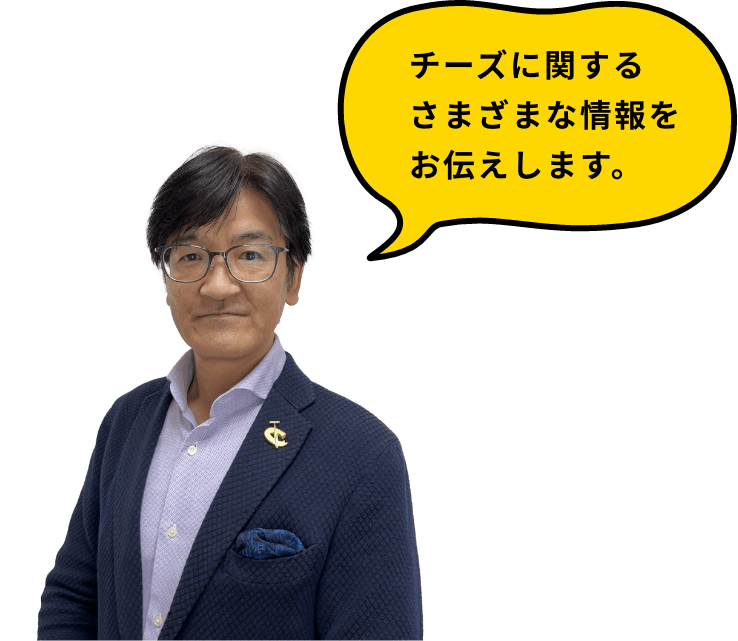

ナチュラルチーズは、牛や山羊などのミルクを乳酸菌や凝乳酵素の力を借りて固め、水分(ホエイ)を切ったもの。ほとんどのチーズはそこから熟成の過程を経てつくられますが、風土や製法の違いが味に変化をもたらし、見た目も味もバリエーション豊かです。生産者ごとに個性を出しやすく、ナチュラルチーズの本場フランスでは「ひとつの村にひとつのチーズ」という言い回しもあるほど。ワインと同様、自分好みのチーズを探すことができるという点が大きな魅力です。

フレッシュタイプ

加熱殺菌したミルクを乳酸菌や酵素で固め、軽く水分をきっただけで熟成させないタイプのチーズ。水分含量が多く、柔らかいのが特徴です。クリームチーズ、カッテージチーズ、モッツァレラ、マスカルポーネなどがあります。

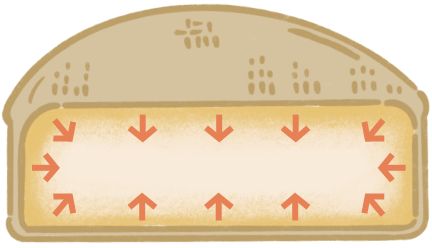

白カビタイプ

白カビを表面に繁殖させることで熟成させるチーズ。白カビが産生する酵素によって、外側から中心部に向かって熟成が進みます。熟成が進むと、中はカスタードクリームのようにとろりと流れ出すほどやわらかくなります。カマンベールチーズ、ブリーなどがあります。

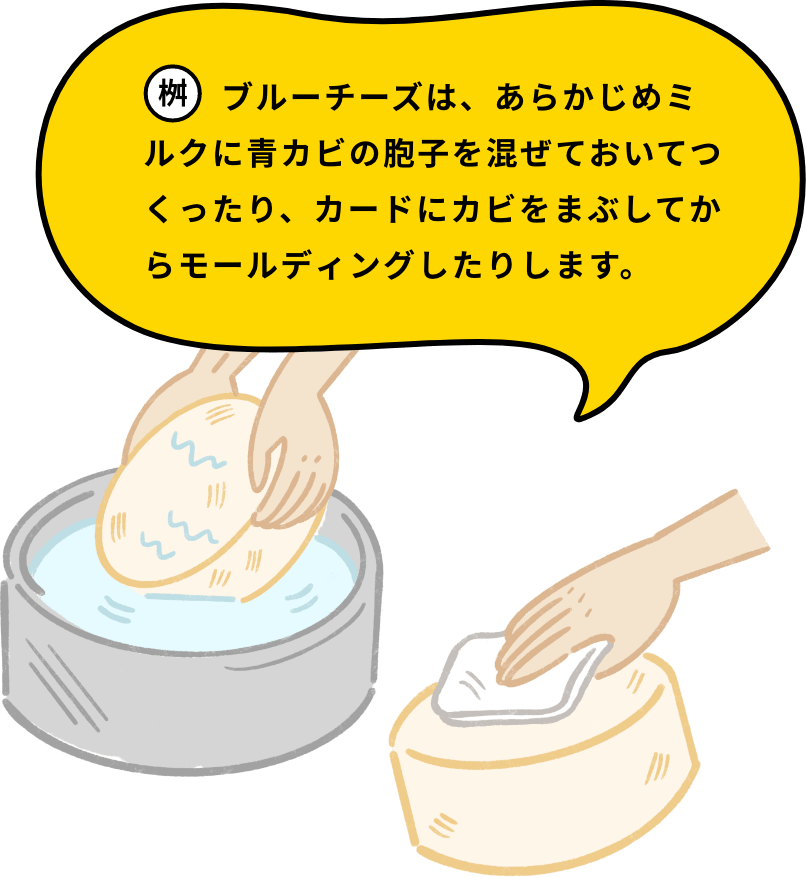

青カビタイプ

内部から青カビを繁殖させて熟成を行うチーズ。ブルーチーズとも呼ばれます。青カビには空気が必要なので内部にわざと隙間ができるようにつくります。ゴルゴンゾーラ、ロックフォール、スティルトンなどがあります。

ウォッシュタイプ

塩水や酒などで表面を洗い(拭い)ながらリネンス菌などを増殖させて熟成させるチーズ。洗う液体にその土地の地酒を用いることで地域の個性を出すことができます。表面の薄いオレンジ色が特徴的。エポワスやリヴァロなどがあります。

セミハード・ハードタイプ

水分をしっかり抜いて、じっくりと熟成させるタイプ。水分含有量が38パーセントから46パーセントのものをセミハードタイプ、それ以下に抑えたものをハードタイプと呼びます。前者はゴーダ、チェダー、ミモレットなど、後者にはコンテ、パルミジャーノ・レッジャーノなどがあります。また熟成が若いうちはセミハードタイプで、熟成が進むとハードタイプになるチーズもあります。

山羊のミルクを原料とする シェーブルタイプ

シェーブルとはフランス語で雌山羊のことで、山羊のミルクを使用したチーズを指します。酸味を和らげたり保存状態を良くするためにチーズのまわりに炭をまぶすことも。ヴァランセなどがあります。

ナチュラルチーズは、原料となるミルクの種類、使用する微生物、加工方法などの違いによって、見た目も味も大きく異なります。その種類は、世界中で1,000以上もあるといわれています。分類方法も国によってさまざまです。ほとんどのチーズはそのままでも十分においしいですが、他の食材と合わせることで魅力をさらに引き出すことができます。

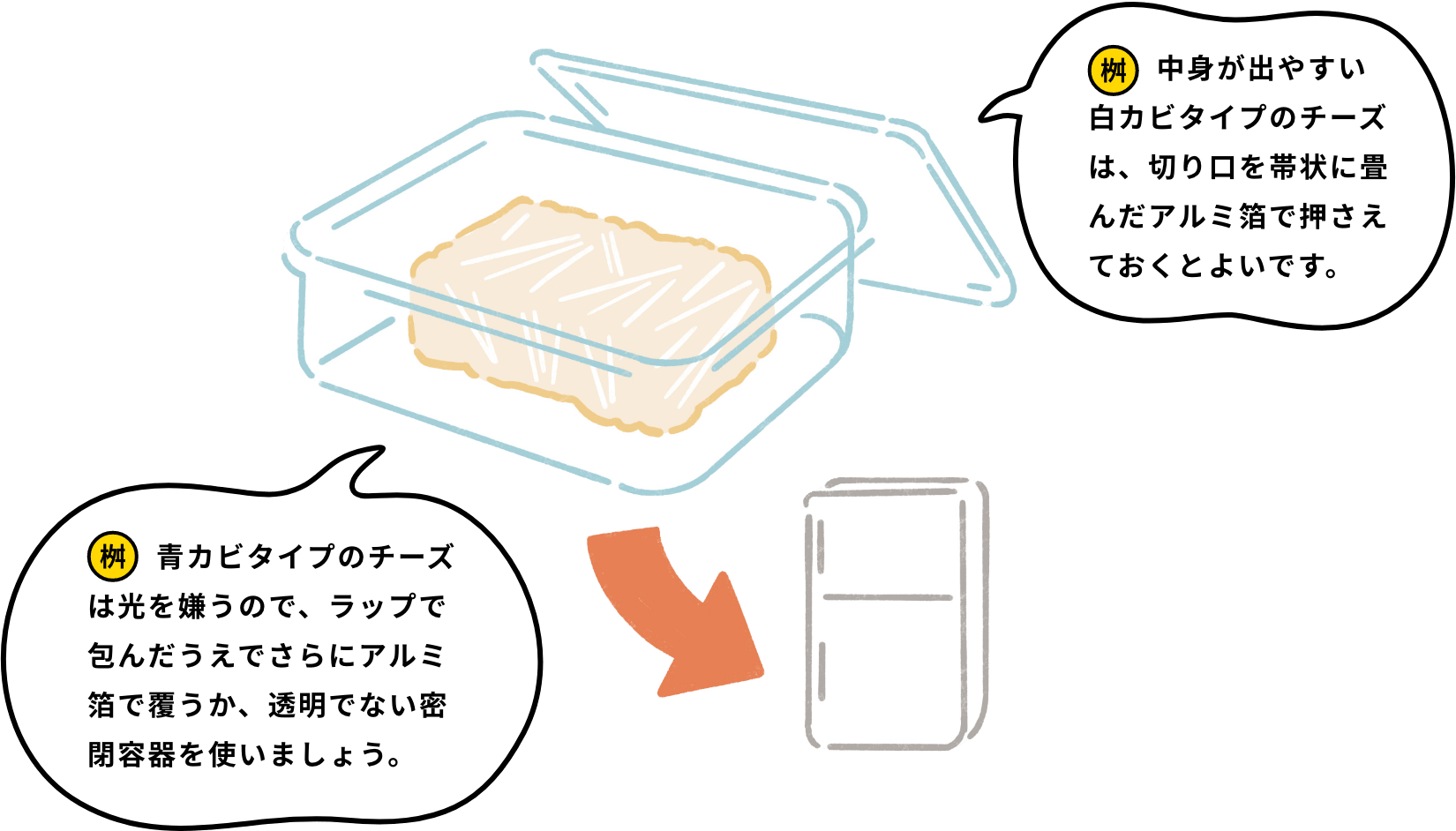

ラップでピッタリ包んだうえで、

密閉できる容器や袋に入れて

冷蔵庫で保管しましょう。

空気に触れないようにしよう

チーズは冷蔵保存がキホン。より長持ちさせたいからと冷凍するのはNG。いったん凍ると食感や風味が大きく変わってしまいます。冷蔵庫の中は乾燥しやすく、また空気に触れていると劣化が早まるので、ラップで全体をピッタリと包みましょう。そしてチーズはまわりの匂いを吸収しやすいので、さらに密閉できる容器や袋に入れておくことをおすすめします。

フレッシュチーズ以外は室温に戻そう

冷蔵庫から出したチーズは、すぐに食べるよりも、20分から30分おいて、室温に戻したほうが本来の風味を味わうことができます。ただしフレッシュタイプのチーズは冷たいほうがサッパリとしておいしいので、すぐに食べるのもおすすめです。

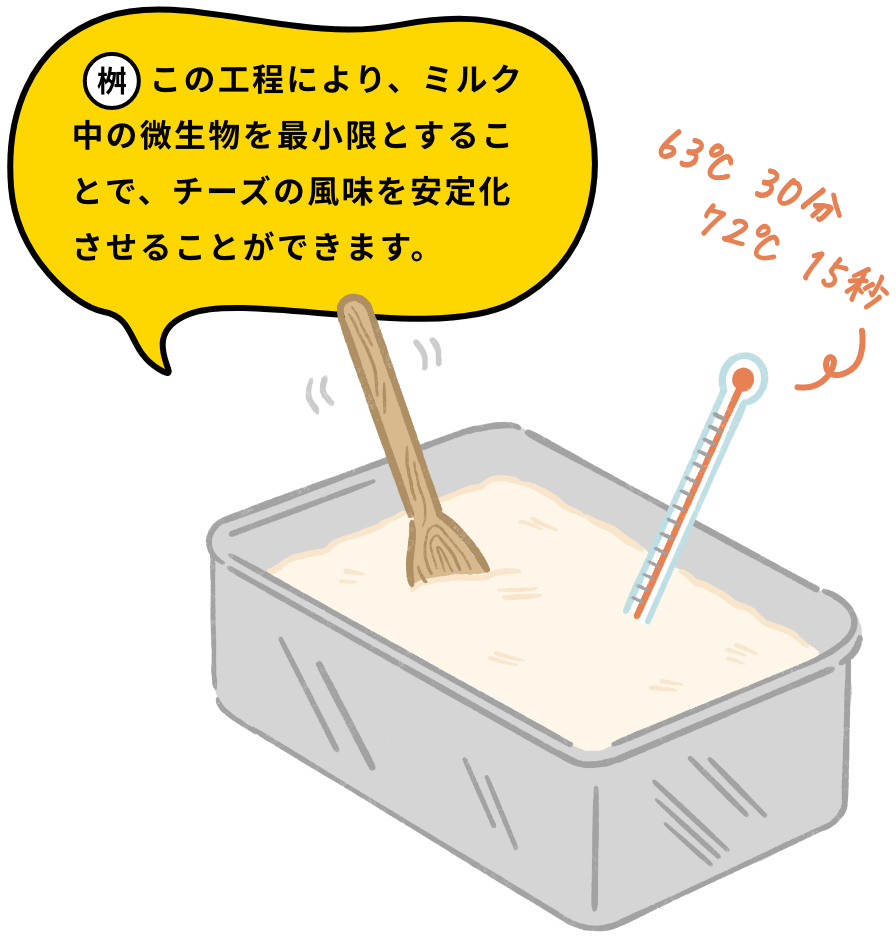

ミルクを

加熱殺菌します。

市販されている一般的な飲用牛乳は、ほとんどが120度から150度で1秒から3秒間加熱する「超高温瞬間殺菌(UHT)法」で殺菌されていますが、チーズに使うミルクはタンパク質の性質を変えないように63度30分の「低温殺菌(LTLT)法」、または72度15秒の「高温短時間殺菌(HTST)法」で殺菌します。

スターターを

加えます。

チーズをつくる際、発酵や凝固を開始させるために用いる乳酸菌などの微生物を「スターター」と呼びます。もともとミルクの中で生存していた乳酸菌は加熱殺菌時に死滅してしまうので、改めて純粋培養した乳酸菌をスターターとして加えます。乳酸菌は、ミルク中の乳糖を分解して乳酸を生成するとともに、タンパク質分解酵素を産生することで有害な微生物の増殖を防いだり、この後で加えるレンネットの凝乳作用を助けるなど、さまざまな働きをします。

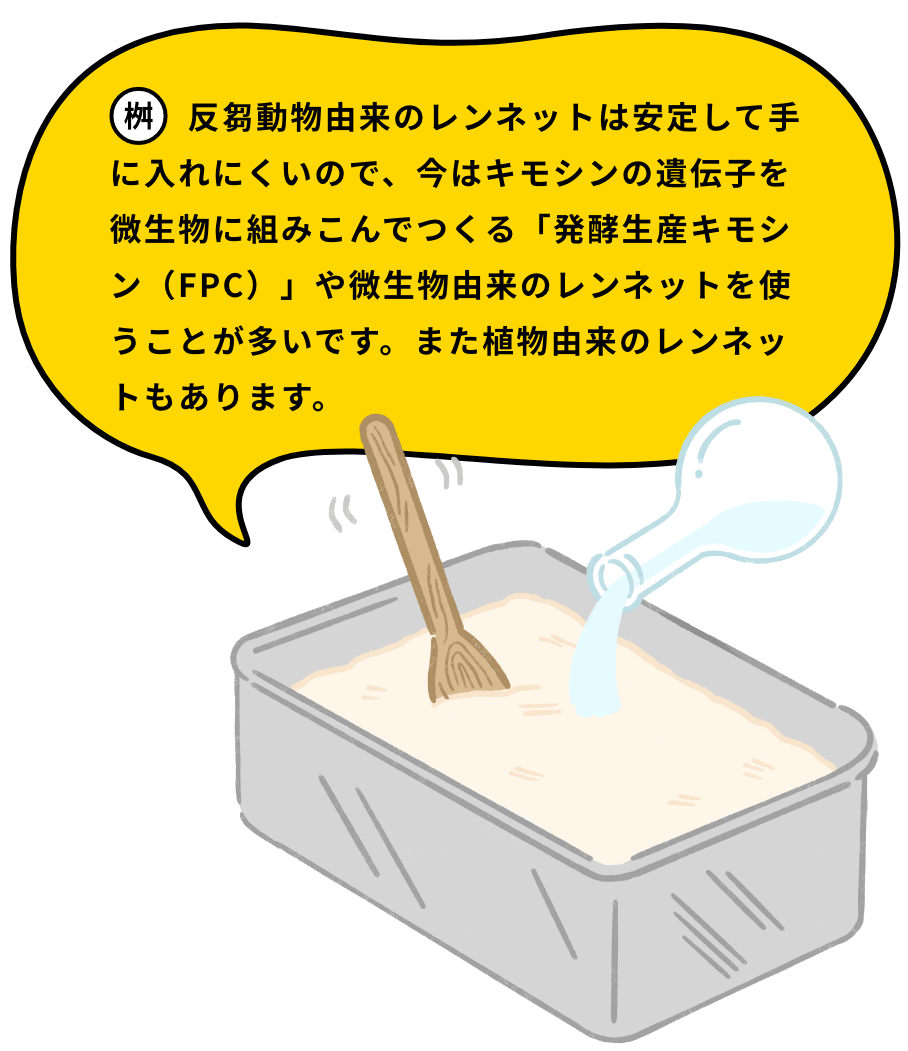

レンネットを加えて

ミルクを固めます。

ミルクを凝固させる作用のあるレンネット(凝乳酵素)を加えます。レンネットの主成分は「キモシン」という酵素で、子牛を始めとする反芻動物の第4胃袋の消化液などから抽出することができます。乳酸菌に次いでレンネットをミルクに入れてしばらく待つと、タンパク質が凝固してプリンや豆腐のような状態になってきます。

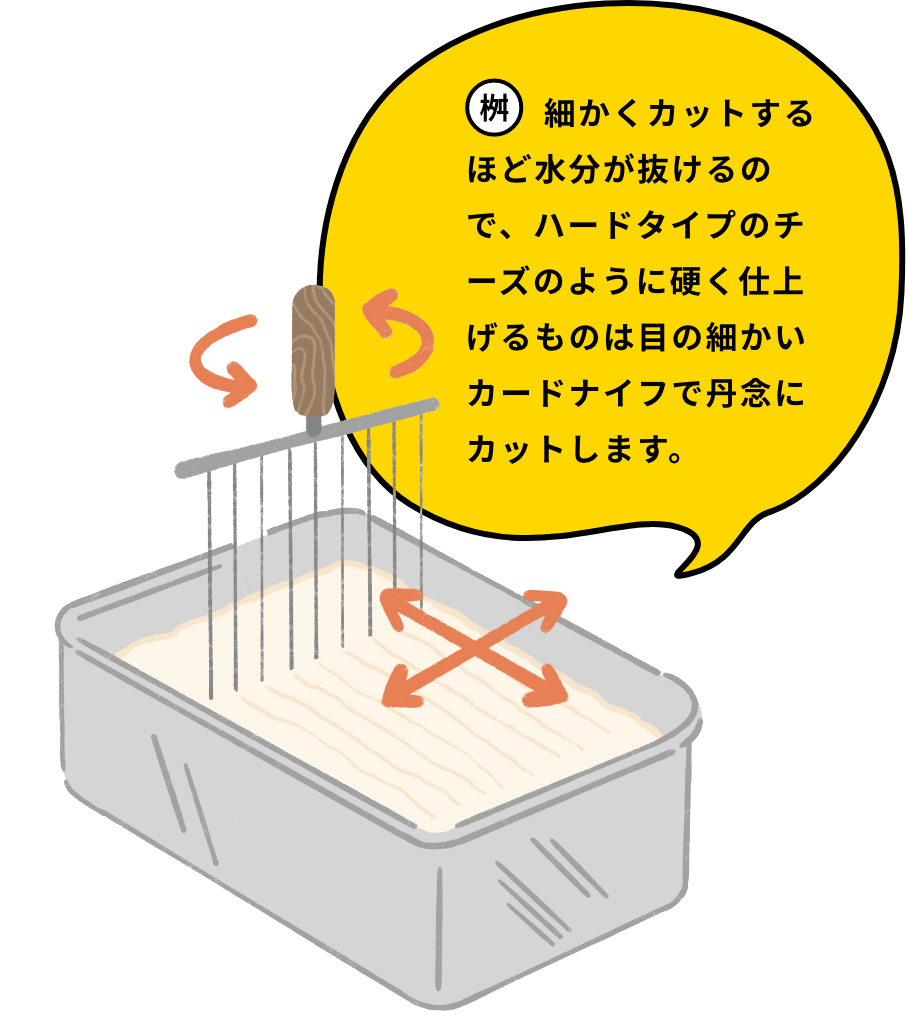

カッティングによって

水分を抜きます。

凝固したミルクのことを、カード(凝乳)と呼びます。できたばかりのカードにはまだたっぷり水分が含まれています。この水分はホエイ(乳清)と呼びます。ピアノ線などを張ったカードナイフでカットすることで、ホエイを分離することができます。

モールディング

(型詰め)します。

ホエイを切ったカードを、モールドと呼ばれる、水分抜きの孔が空いた型に入れます。セミハードタイプやハードタイプは外から圧力を加えてカード同士をしっかりくっつけます。その後は定期的に上下をひっくり返すことでさらに水分を抜き、形を整えていきます。

加塩したり、

微生物を添加します。

塩を加えるのは、塩味をつける以外にも、雑菌の繁殖を防いで保存性を高めるとともにチーズの熟成に役立つ乳酸菌やカビなどの有用菌の働きを助けるなどの理由があります。白カビタイプのカビや、ウォッシュタイプのリネンス菌といった微生物は加塩後に添加します。

熟成させます。

特定の温度と湿度で保存することで、微生物や酵素の働きによってチーズのたんぱく質や脂質がアミノ酸や脂肪酸などに変化して、それまでにない風味がつくられていきます。この熟成がもたらす変化はさらにチーズのタイプによってさまざま。また熟成にかける期間も一部の白カビタイプのように3週間のものもあれば、ハードタイプでは12カ月以上かけて熟成するものもあります。

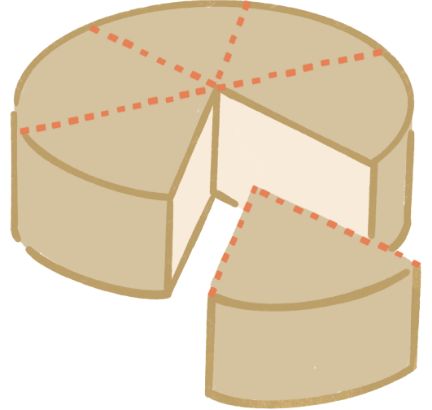

チーズの切り方

内側に進んでいく。

どのピースも味が均一になる。

ホールチーズの切り分けは放射状で!

チーズは基本的には外側から内側に向かって熟成が進んでいくので、外皮を含めた一番外側と中心部とでは食感や味わいが異なります。このため、ホールチーズを均等な大きさに切り分ける際には、外側だけ、内側だけのように偏りができないようにしましょう。細長い棒状のものなら輪切りでもよいですが、基本的にはピザなどのように中心から放射状に切れば、どのピースも熟成状態が均等になります。

厚さによって味わいが変わる

セミハードタイプやハードタイプのチーズの場合は塊で買ってスライスして食べる場合も多いですが、その際、厚みによって味わいも変わってきます。薄くスライスすると、空気をより多く含むので風味をより感じやすくなります。逆に厚めに切ると食感や味わいをより濃く感じやすくなります。さまざまな厚さに切って、違いを楽しんだり、好みの味わいを探すのも楽しいですよ。

近年着実に増加しています。

日本国内のチーズに関する二大コンテストは、(一社)中央酪農会議が主催する「ALL JAPAN ナチュラルチーズコンテスト」と、NPO法人チーズプロフェッショナル協会主催の「Japan Cheese Awards(ジャパンチーズアワード)」の2つです。いずれのコンテストも、出品するチーズ、工房の数とも、近年着実に増加しています。

ナチュラルチーズコンテスト

兵庫県丹波市で300年続く家族農家である婦木農場。ミルクの質が優れたジャージー牛を飼育しており、2015年に工房を立ち上げて以来、毎日搾りたての生乳を使ってチーズづくりをしています。こちらの「蔵熟成ゴーダ」は、蔵の中で丸1年かけてじっくり熟成させたセミハードタイプのチーズ。一般的なゴーダチーズのリンドレス(外皮がない)タイプと違って、毎日の手入れによってつくられる外皮に守られて熟成させています。コクのある香りと凝縮されたうま味が特徴的です。

Japan Cheese Awards

北海道足寄町茂喜登牛の山の上にあるしあわせチーズ工房では、通年放牧で乳牛を育てている「ありがとう牧場」の生乳を主に使用。「幸」は、発酵する力も強い5月から11月の放牧期間中の生乳を用い、昔ながらの銅釜で丁寧に製造しています。出来上がったチーズは、1年を通して温度の安定した半地下の熟成庫で長期熟成しています。青草の香り、熟成した深いうま味、ミルクの甘味、ナッツやキャラメルのような香ばしさが感じられるチーズです。

今週のまとめ

ミルクの種類や製法などの違いによって

さまざまな種類のチーズがあります。

同じタイプでも熟成の度合いで

風味が変わります。

お問合せ先

大臣官房広報評価課広報室

代表:03-3502-8111(内線3074)

ダイヤルイン:03-3502-8449