心も生活も豊かに 木のある暮らし

日本人に馴染みのある木材を毎日の器に

お話を聞いた方々

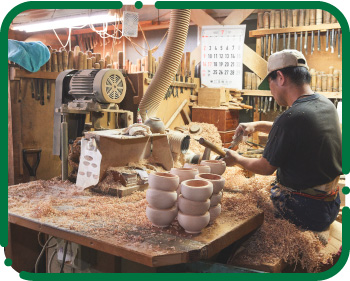

薗部産業は神奈川県小田原市に位置する木工所。

1946年の創業以来、国産木材を積極的に使用しながら、木のある暮らしの提案を行っています。

日本の木材は強度が高く、器つくりに適している

弘太郎さん 弊社で作っている木のお椀は、日本人にとって親しみのあるサクラやケヤキといった6樹種の広葉樹を採用しています。広葉樹は針葉樹よりも硬くて傷がつきにくいのが特徴です。漆ではなく無色透明のウレタンで塗装することで、それぞれの木がもつ自然の表情をそのまま生かしています。

薗部産業オリジナルのお椀、「めいぼく椀」。日本の銘木を素材にし、美しい木目を生かしたシンプルなデザイン。

玄士朗さん 同じ種類の木材で比較しても、日本のものは海外のものより硬いのが特徴です。また、四季があることで年輪がくっきりと現れ、木目も美しい。そのため耐久性に優れ、表情豊かな製品に仕上がるんです。硬い分、乾燥や加工などの行程に時間がかかり、難易度も高いのですが、それでも手間を掛けて加工するだけの魅力を感じますね。

弘太郎さん 木材を年輪に対して並行に切り出す「板目取り」で椀の素材をつくります。そうすることで、年輪が流れるように側面に現れるからです。

「板目取りは割れや反りなどが起こりやすいため、手間と時間をかけじっくり乾燥させます」(弘太郎さん)

椀の素となる木材を板目取りで切っていく。

乾燥は工程ごとに半年以上時間を掛けて行う。

椀の成形も一つ一つ手作り。

「カンナなどの道具は作業員自身が刃物鍛冶して、切れ味を戻します」(玄士朗さん)

木を生活に取り入れる魅力とは?

弘太郎さん テーブルウェアで木を取り入れる一番の魅力は、料理がよりおいしく見えることでしょう。木には和食・洋食問わず、どんな料理も受け止められる素材のパワーがあります。耐熱性もあるので器が熱くならないというメリットもあります。

そうした素材特性はもちろんのこと、お椀の「椀」の字には木へんがついていますよね?やはり日本は昔から木に寄り添った暮らしを営んできた文化があり、木に触れたり見たりすると心が落ち着く部分があるなと思っています。

小田原の伝統的な「仁取盆(にとりぼん)」をリデザインしたシンプルなプレート。

ネジやクギを使わず板を組み合わせて作る「指物」の技術を用いて作られたトレイ。

木の種類でどんな違いがある?

弘太郎さん めいぼく椀の素材に使用しているのは、サクラ、ケヤキ、ブナ、ナラ、クリ、クルミの6樹種です。素材により色や木目の入り方に違いがあるだけでなく、じつは重さにも結構違いがあるんです。たとえばクリやクルミは軽く、ナラは適度な重量感があります。手に収めたときにしっくりくる重さを吟味するのも、木製品を選ぶ楽しさのひとつですね。

玄士朗さん ご家族で買いに来られると、それぞれ違う樹種で揃える方も多いんです。同じ木の器という統一感はありながら、それぞれに表情や重さが異なるので、自分だけのものとして愛着が湧いてくる。それも、木製品ならではの魅力でしょう。

木材によって色や木目にそれぞれ個性が出てくる。

木製品を長く

使うためのポイント

取扱いが難しそうなイメージのある木製品。ポイントを押さえれば、気軽に日常使いすることができます。

- 中性洗剤と柔らかいスポンジを使い、やさしく洗う。

- すぐに洗えないときは、水でさっと汚れを流し、水を切っておく。

- コーティング剥がれの原因となるので、つけ置きはNG。

- 電子レンジや食洗器の利用は避ける。

- 100℃を超える料理は、冷ましてから盛り付ける。

普段使っている食器と同じように、食器用の中性洗剤で洗えます。やわらかいスポンジを使い、こすり過ぎないよう注意。

日本の木材の種類と密度

主な国産木材の特徴と用途を紹介します。また、空気中の湿度と平衡状態になった気乾(きかん)での密度をみると、木材の性質がおおよそわかります。一般的に、密度が低いほど「軽く、柔らかい」木材で、密度が高いほど「重く、硬い」木材です。

監修

森林総合研究所 木材研究部門 木材加工・特性研究領域

チーム長(特性評価担当)

杉山 真樹さん

※表内の両矢印は、気乾密度を表したもの。

数値は複数個体の測定によるもので、左矢印が「最小値」、右矢印が「最大値」、中央の丸が「平均値」。

針葉樹

-

スギ

日本で最も多く植林されている。年輪がくっきり目立つのが特徴。軽量かつ加工も容易なため、床の間を飾る床柱や天井板などに利用されている。

-

ヒノキ

肌目が緻密で色・艶がよく、強靭ながら加工がしやすい。光沢があり香りも良いため、家具や仏壇、漆器木地、指物や風呂桶など幅広い木製品に使われる。

-

ヒバ

心材(色が濃くなった丸太の中心部)の耐久性が高く、土台や柱、屋根などの建築材に用いられる。抽出液は「ヒバ油」といわれ、抗菌剤や芳香剤として使用される。

-

アカマツ

針葉樹材のなかでは重く、頑丈なので床材や梁によく使用される。マツヤニを多く含み色艶の良いものは、「肥松」と呼ばれる。正月には枝が門松に使われる。

広葉樹

-

キリ

色白で木目が美しく、艶も良い。耐湿性や耐乾性にも富み、軟らかく軽量なため箪笥の用材として重宝されている。下駄や、琴の材料に使われる。

-

クルミ(オニグルミ)

肌目は粗いが、磨くと飴色の光沢を放つ。広葉樹のなかでは軽く軟らかい性質をもち、寸法安定性が高いため建築の内装や家具、工芸品などに使われる。

-

クリ

肌目が粗いが、タンニンの含有量が高く、耐朽性や耐湿性、保存性に優れる。建築材や家具、漆器木地として使用されることが多い。

-

サクラ(ヤマザクラ)

材面は赤~桃色を帯び、均質で緻密。割れにくく磨くと艶が出るという特徴から、玩具や楽器の部材、木活字、額縁といった用途に使用される。

-

ブナ

重硬で強度が高く、材面が均質で切削や曲げの加工性に優れる。そのため曲げ木を使った洋家具のほか、玩具、調度品などに使用されることが多い。

-

カエデ(イタヤカエデ)

緻密で白色に近く、心材と辺材(心材の周縁)の区別が明瞭ではない。床材に用いられるほか、振動特性にも優れピアノの木骨やエレキギターにも使われる。

-

ナラ(ミズナラ)

重硬かつ緻密で、強度が高い。木目は明瞭で、装飾的価値も備えている。古くは雪ソリとして使用されていたほか、ウイスキーの樽の用材としても知られる。

-

ケヤキ

やや重くて堅く、強度が高い。磨くと光沢が生まれ、木目の装飾的価値も高いため、社寺建築のほか和太鼓の胴、臼や杵などにも使用される。

-

カシ(アカガシ)

日本産木材のなかでも最も重く堅い部類で、強度も高い。古くは農具としての使用のほか、強靭さを求められる木刀などの器具材、車両材や建築材などに使用される。

説明文/出典:伊東、佐野、安部、内海、山口 著『カラー版 日本有用樹木誌 第2版』(海青社)

気乾での密度/出典:木材工業編集委員会 編『日本の木材』(日本木材加工技術協会)

写真提供:森林総合研究所「日本の木材データベース」

https://db.ffpri.go.jp/WoodDB/index.html

10月は

「木材利用推進月間」です

毎年10月は「木材利用促進月間」です(10月8日は「十と八」で「木」の日)。

期間中は、行政や各種団体、企業などにより、「木づかい運動」の推進にかかるイベントの開催など、全国でさまざまな取組が展開されます。

詳細は、木材利用推進月間のWebページにあるイベント情報をご確認ください。

お問合せ先

大臣官房広報評価課広報室

代表:03-3502-8111(内線3074)

ダイヤルイン:03-3502-8449