食品ロスって何が問題なの?

日本の食品ロスの現状は?

出典:農林水産省及び環境省推計(令和3年度)

食品ロスは大きく2つに分類できます。料理の食べ残し、使わず捨てられてしまう食品など、各家庭から発生する「家庭系食品ロス」と、小売店での売れ残りや返品、飲食店で発生する食べ残しなど、事業活動を伴って発生する「事業系食品ロス」です。どちらの側面からも食品ロスの削減に努めていく必要がありますが、全体の約47%を占める「家庭系食品ロス」は、毎日の生活の中で一人ひとりが意識して減らしていける食品ロスでもあります。

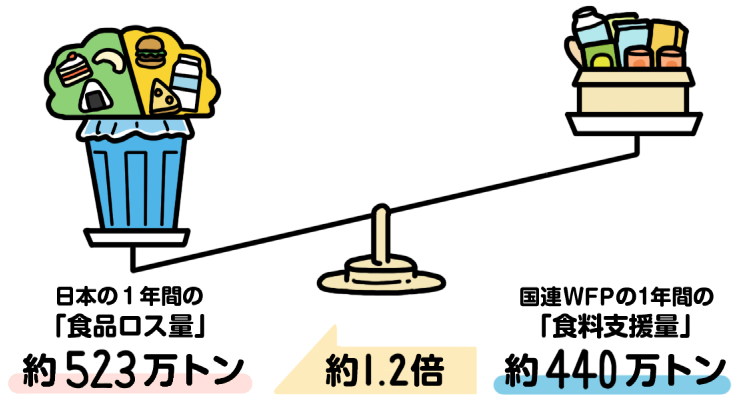

出典:農林水産省及び環境省推計(令和3年度)、国連WFP協会(年次報告書2021)

日本の食品ロス量は、食料支援機関である国連WFPが2021年に実施した食料支援量の約1.2倍にもなります。貧困や災害時の緊急支援など、世界の人々に対して支援される食品の量より、日本で廃棄されてしまう食品の量の方が多いのです。

出典:農林水産省及び環境省推計(令和3年度)、総務省人口推計(2021年10月1日)

日本の食品ロス量である約523万トンを、国民一人当たりの食品ロス量として換算すると、毎日おにぎり1個分(約114グラム)の食品を捨てている計算になります。一方、日本の食料自給率は諸外国に比べて低く、輸入に頼る部分も多いのです。こうしたことを考えても、たくさんの食べ物を廃棄している現状を変えていく必要があります。

生 産

農林漁業者

米、野菜、果物、きのこ、畜産物等を育てたり、魚介類を捕ったりして、農畜水産物として出荷。

製 造

食品製造業者

農畜水産物を加工、包装して出荷。

需要を上回る製造、パッケージの印字ミスや破損による流通側からの返品などにより廃棄される。

配 送

卸売業者

生産者や食品製造業者から食品を受け入れ、保存管理し、小売店や飲食店の需要に応じて配送。

売れ残り、パッケージの破損などにより、廃棄されたり食品製造業者へ返品される。

販 売

等

小売業者

卸売業者等から食品を購入し、消費者へ販売。

外食事業者

卸売業者等から食品を購入し、調理して提供

小売店では、パッケージの破損や売れ残りによる返品・廃棄、飲食店では作りすぎや客の食べ残しにより廃棄される。

消 費

消費者

購入した食品を調理して消費したり、レストランなどで提供されたものを消費。

使い忘れや食べ残しなどにより廃棄される。

出典:「食品ロス削減ガイドブック」(消費者庁)を参考に作成

食品ロスの背景には、食品の生産者から消費までの一連の流れである「フードサプライチェーン」(food supply chain)が深く関わっています。フードサプライチェーンの各段階(製造→配送→販売等→消費)でそれぞれ食品ロスが発生するため、食品ロスの削減には、フードサプライチェーン全体で取り組む必要があります。

食品ロスが与える影響とは?

ゴミ処理費用が増大、

CO2排出で環境にも影響

食べられるはずのものが捨てられるだけではなく、ゴミの焼却にともなう環境問題も深刻です。特に、水分を多く含む食品の焼却には多くのエネルギーが必要なうえ、処理費用も掛かります。また、焼却時には二酸化炭素(CO2)が排出され、焼却後の灰を埋め立てる土地の問題も発生します。もし、食品ロスを100トン削減できれば、46トンもの二酸化炭素を削減できます。

出典:「食品ロス削減ガイドブック」(消費者庁)

食品ロスの削減目標は?

政府は2030年度の日本の家庭系食品ロス、事業系食品ロスをそれぞれ2000年度と比べて半減させることを目標とし、様々な取組を進めています。近年の食品ロス量は減少傾向にありますが、「半減」の目標を達成するためには、一人ひとりが食品ロス削減の意識を持って取り組んでいくことが大切です。

食品ロス量の推移と削減目標

出典:農林水産省及び環境省推計

端数処理により合計と内訳の計が一致しないことがあります。

10月は食品ロス

削減月間です

毎年10月30日は「食品ロス削減の日」、10月は「食品ロス削減月間」です。私たちが暮らす地球の未来のために、できることから1つずつ食品ロスの削減に挑戦してみませんか?また、「ろすのん」は、食品ロス削減に取り組む団体や企業が使用できる公式のロゴマークです。街中で「ろすのん」を見かけたら、「このお店はどんな取組をしているのかな?」と、食品ロス削減について考えてみてはいかがでしょう。

お問合せ先

大臣官房広報評価課広報室

代表:03-3502-8111(内線3074)

ダイヤルイン:03-3502-8449