私たちの食卓から見えてくる農業技術

普段の食事にもいろんな農業技術が貢献してる

3Dカメラとスマートグラスで

3Dカメラとスマートグラスで

ブタの体重を瞬時に推定

AR(拡張現実)による体重測定器。

養豚業では一般的に、最適な出荷時期を見極めるため、専用の体重計に一頭ずつブタを乗せて体重を量っています。出荷時には100キログラムを超えるブタの体重測定は、大変な労力が必要です。そこで、宮崎大学工学部の川末紀功仁教授らは、3Dカメラとスマートグラスを使ってブタを見るだけで、体重を推定できる装置を開発しました。

これはAI(人工知能)とAR(拡張現実)を駆使したもので、画像から得られるブタの体形データをもとに、AIが体重を瞬時に推定。その推定結果がAR技術を応用してスマートグラスにリアルタイムで表示される仕組み。

このシステムを使えば、ブタに触れることなく測定できるのでブタにも人にもストレスがありません。最適な出荷時期も見極めやすく、測定中も両手をふさぐことなくほかの作業ができるので、養豚業務の効率化ができます。

また、この技術を応用して、人の新生児の体重などを触れることなく測定できるシステム開発も進められています。

スマートグラスに映った映像と体重データは、タブレット機器に表示させることもできる。 画像提供:宮崎大学工学部 川末紀功仁教授

AIの目によるイネ収穫量の

AIの目によるイネ収穫量の

簡単・迅速推定

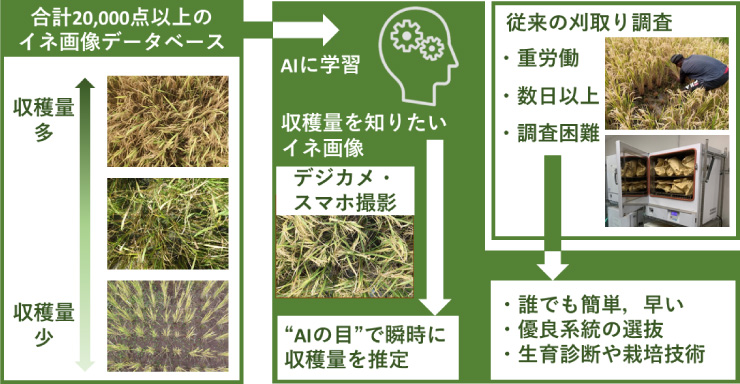

これまでイネの収量を把握するには、育てた一部のイネを刈取って乾燥させたのち、可食部(籾や玄米)の重量を測定して推定する方法が主流で時間と労力がかかっていました。

そこで岡山大学の田中佑准教授らは、市販のデジタルカメラやスマートフォンで写真を撮るだけで、簡単にイネ収量の推定を可能にするシステムを開発。高価な機材や専門知識は必要なく、写真さえあれば、AIを用いた画像解析によって誰でも収量が推定できます。イネの収量調査が、大幅に効率アップし、多くの収穫ができるイネの品種を探すのにも役立ちます。

このシステムのイネ生育収量推定用スマートフォンアプリケーション「HOJO」は、iOSとAndroidにおいて公開されています。

日本やアフリカなど7か国・20の地域で400以上の品種、20,000点以上のイネ画像からなる、膨大な「イネ収量―画像」(イネの収量と画像を対応させたもの)のデータベースを構築。このデータをAIに学習させることで、イネの画像だけで収量を推定できるシステムを作ることに成功。

提供:岡山大学、京都大学、アフリカライスセンター

温暖化の進行に適応する

温暖化の進行に適応する

ノリの育種技術の開発

日本の重要な養殖生産物であるノリの生産量は、近年減少傾向にあります。板ノリの生産量で見ると、2001年には年間約94億枚でしたが、2021年には年間約65億枚にまで減少しました(農林水産省「海面漁業生産統計調査」より)。

ノリの養殖は秋に、海水温が23度以下になってからはじめられるのが一般的です。ところが温暖化による海水温の上昇の影響もあって、23度以下になる時期が遅れ、栽培できる期間が短くなっているという問題があります。

そのため、水産研究・教育機構では養殖初期(幼芽期)に、海水温が24度以上でも生育可能な、ノリ養殖品種の作出と実用化を目的とした複数の品種候補(育種素材)を開発しました。

これらの育種素材は、現在、各県の水産試験場などに提供され、実際に養殖される海域での評価試験が行われています。

室内培養の様子。

養殖試験を実施しているのは、福岡県、岡山県、愛知県(写真は福岡県有明海漁場での養殖試験の様子)。熊本県では試験場にある屋外大型水槽で養殖試験を行っている。

画像提供:国立研究開発法人水産研究・教育機構 水産大学校 阿部真比古准教授

メタンの産生が少ない牛に

メタンの産生が少ない牛に

特徴的な新種の細菌を発見

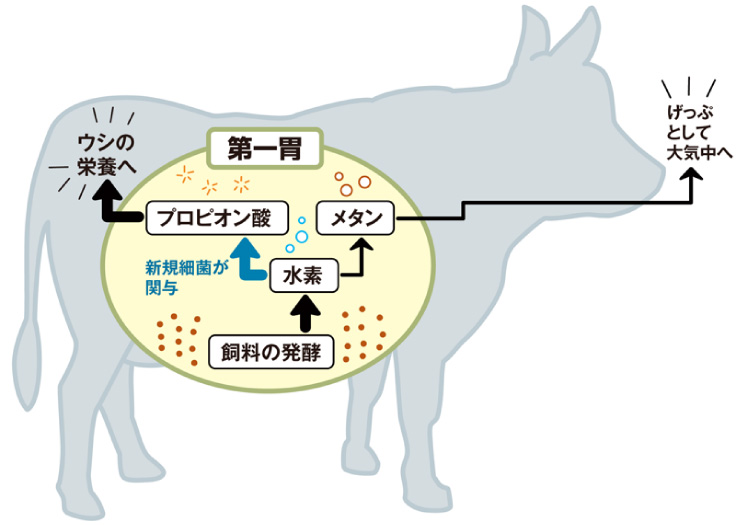

牛のげっぷには、地球温暖化の原因のひとつと考えられているメタンが含まれています。牛1頭のげっぷで1日あたり、200から600リットルのメタンが大気中に放出されます。牛など反すう家畜の消化管内発酵に由来するメタンは、全世界で年間約20億トン(CO2換算)と推定され、これは地球で発生している温室効果ガスの約5パーセントにもなっています(2022年 IPCC 第3次作業部会報告書)。それに加え、牛にとってもマイナス面があります。食べたエサのエネルギーの6から12パーセントをげっぷとしてロスすることにもなるからです。

牛は、第一胃に共生する微生物の作用により飼料を分解、発酵し、発酵で生じるプロピオン酸などの短鎖脂肪酸を主要なエネルギー源として利用しています。また、プロピオン酸が多く産生されると、メタン産生が少なくなることが知られています。国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)の畜産研究部門では、メタン産生に個体差があることに着目し、メタン産生の少ない乳用牛の第一胃内を研究。特徴的に多く存在する新規細菌を特定し、分離に成功するとともに、プロピオン酸の前駆物質を多く産生し、メタン産生の低減につながる可能性を明らかにしました。

この細菌を有効に活用できれば、飼料の利用性の改善と、地球環境に配慮した畜産事業の開発に向けて役立つことが期待されています。

発見された新規細菌、Prevotella lacticifex(プレボテラ・ラクティシフェックス)は、コハク酸、乳酸、リンゴ酸といった、プロピオン酸になる前駆物質を多く産生する特徴を持つ。

画像提供:国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

毎年発表!

農業技術10大ニュース

農林水産技術会議事務局では毎年年末に、「農業技術10大ニュース」を発表しています。これは年間の農林水産研究成果のうち、内容に優れているとともに、社会からの関心も高いと考えられる成果を紹介するもの。農業関係専門紙・誌など30社が加盟している、農業技術クラブの加盟会員による投票で選定しています。

お問合せ先

大臣官房広報評価課広報室

代表:03-3502-8111(内線3074)

ダイヤルイン:03-3502-8449