人生100年時代とも言われているなか、一生を健康的に過ごすためには、子どもの時から「食がいかに大切か」という考え方を育むことが重要です。なぜなら、生きることは食べることだからです。生涯、健康的な食習慣を身に着けるために、どのような食育活動が必要なのか、考えてみましょう。アニメ『天穂のサクナヒメ』とのコラボ企画もお楽しみに。

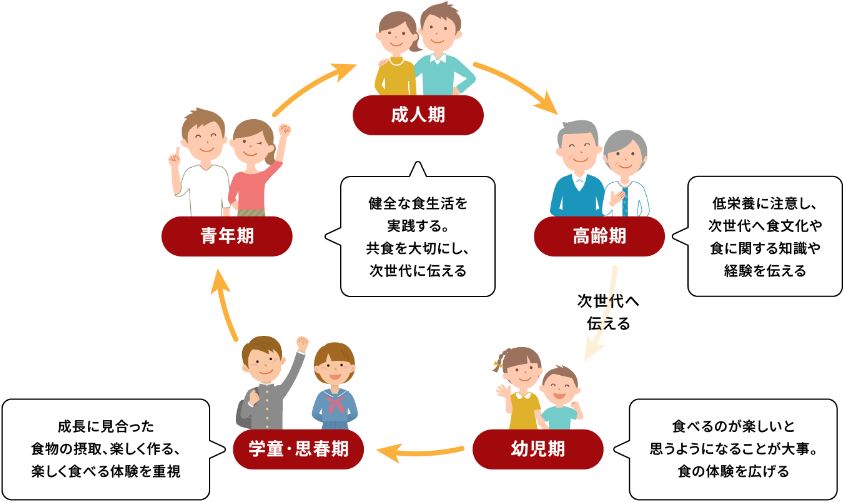

私たちの体は食べたもので作られています。それぞれに日々のくらしが営まれ、それぞれのライフステージで大切にしたい食育の取り組みがあります。「食育がなぜ必要なのか」、女子栄養大学・大学院の教授で、農林水産省「食育推進会議」委員を長く務める武見ゆかり先生に語っていただきました。

武見ゆかり先生

女子栄養大学・大学院教授(食生態学研究室)。東京大学教育学部非常勤講師。慶應義塾大学文学部フランス文学専攻卒。編集社勤務を経て、香川栄養専門学校栄養士科卒、女子栄養大学大学院栄養学研究科栄養学専攻修士課程修了。女子栄養大学助手、専任講師、助教授を経て2005年より現職。管理栄養士。博士(栄養学)。2015年より農林水産省「食育推進会議」委員などを務める。

生涯にわたって食育は大切

「食育は大事ですよね」というと、誰も反対しません。でも、いわゆる「自分ごと」として向き合っているかというと、どうでしょうか。

現代社会は核家族化が進み、三世代同居などの大家族は少なくなりました。それは祖父母などの異世代の家族から、食文化や食に関する知識の伝承の機会が少なくなっていくということです。

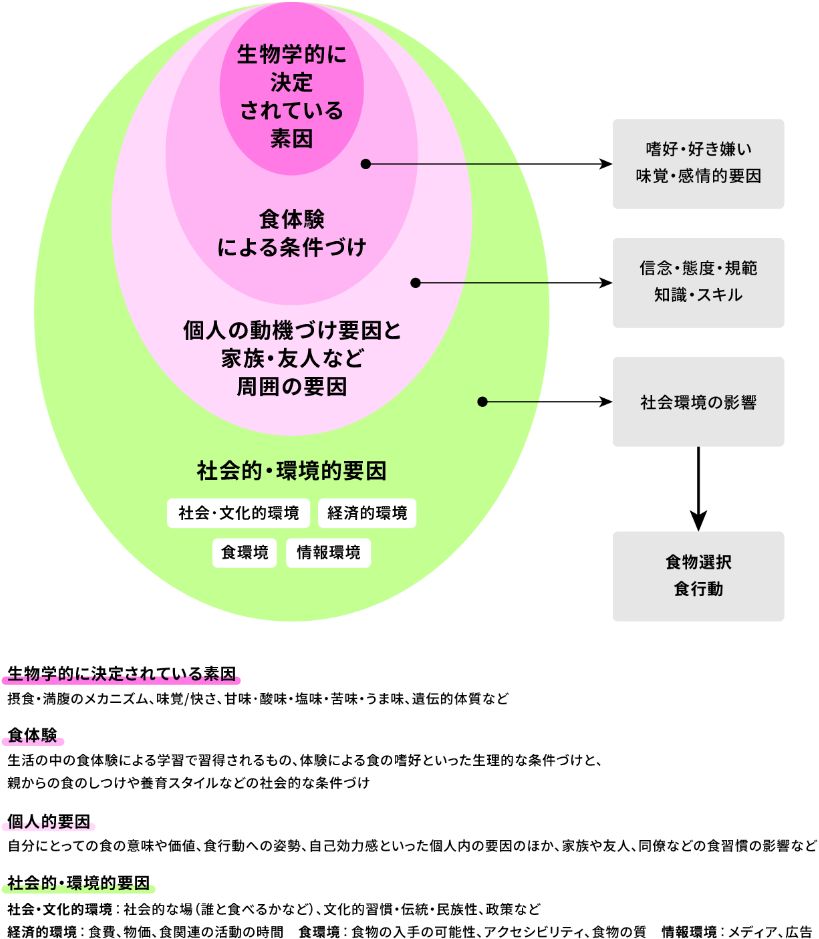

食はすべての人に不可欠ですが、あまりにも当たり前なことなので、特に若い世代では意識しないで過ごしている人も多くいます。時を経て、食を意識するようになるのは、往々にして健康を害した時。だからこそ、そうならないように幼児期から生涯にわたって、食への意識を育むことが大切です。食物の選択と食行動にはさまざまな要因が影響します。大きく個人的な要因と社会的・環境的要因が影響しますが、食育でいうと個人的な要因の中でも、食体験による条件づけの重要性を、改めて認識していただきたいです。

食物選択と食行動に影響するさまざまな要因

「管理栄養士養成のための栄養学教育モデル・コア・カリキュラム準拠 第5巻

武見ゆかり、赤松利恵編. 人間の行動変容に関する基本.P32 医歯薬出版2022」を基に作成

「条件づけ」とは、心理学の理論で、刺激に対して条件反射や条件反応をするように訓練や学習をすることです。例えば、ある子どもがおじいちゃん・おばあちゃんと一緒に食事をする、これはひとつの刺激です。子どもはその場面で、どのように反応すればいいのかと考えます。みんなでそろって「いただきます」を言うまで、勝手に食べ始めないことに気づいたとします。これは教育というより、日々の経験による学習です。また、子ども食堂や地域食堂といった活動が増えてきていますが、楽しく食べるというだけでなく、食卓を囲んで年上の子が年下の子の世話をするなど、家庭が担っている機能が発揮されているといえるでしょう。主催する側、働きかける側がそういったことを意識するかしないかで、その場が変わってきます。その地域や場面で、どういう体験の場が作れるかを考えていく。そういうことが今、必要なのではないかと思っています。

生活習慣を整え、繰り返し体験すること、食育には食体験による学び(学習)が大切なのです。

成長期以降、生涯にわたり、食を通じて健康を維持するために、意識してやってほしいことが2つあります。それが食べ物の「量」と「質」のコントロールです。

日本のZ世代の女性の問題は「やせ」です。先進諸国の中でも、日本は成人女性の「やせ」の割合はとびぬけて高いです。それは、スリムな体形を美とする価値観が深く根付いているためです。食べ物の摂取を控えて低栄養が続くと、骨がもろくなるなど、健康問題のリスクを高めるだけでなく、妊娠・出産を含め次世代への影響も心配されます。

逆に、Z世代の男性は「肥満傾向」が懸念されます。就職すると学生時代に比べて運動量が減り、一人暮らしをするようになれば食生活もいい加減になりがちです。好きなものだけを食べるうち知らぬ間に適正体重を超過し、30代でメタボリックシンドローム予備群になることも。糖尿病などの生活習慣病を回避するためにも、食への意識改革が必要です。

エネルギー消費量・摂取量と

体重のバランス

自分にとって、どのくらいの食事量がちょうどいいのかを知るために、体重を測ることを勧めています。病気でない限り、自分が動いている量と食べている量がちょうどよければ、体重はほぼ変わりません。食べている量がちょうどいいかどうかを見る、最も簡単で正確な方法が体重を測ること。体重をモニタリングすることで、ちょうどいい体格をめざすというのが、実は栄養学の基本です。

まずは、自分の食べている量がちょうどいいかどうか、自分自身でチェックしましょう。BMIでいえば、18.5kg/m²から25kg/m²の間の体格が適正です。それを保てるように食べ物の量をコントロールします。体重をモニタリングすることは、一生使える、お勧めの方法です。ぜひ体重計を家において、食事の量をコントールする簡単な方法を身につけましょう。一生涯役立つ、健康的な食習慣の基本です。

適正体重を知ろう

これは食事の内容の見直しです。

食べ物の質をコントロールするには、適切な食物選択と組合せが重要です。そのためには、健康を意識した「食を選ぶ環境」が重要になってきます。これは、私たち一消費者だけでなく、生産者、食品事業者、物流事業者などみんながかかわるものです。

大学生なら生協で何を売っているか、学食で何を提供されているか、働き始めたら社員食堂やお弁当業者がどんなものを提供しているか、意識してみてください。ワンプレートにしてもいいし、どんぶりでもかまいません。外食にしても中食にしても、主食・主菜・副菜がそろっているものを選ぶようにしましょう。毎食とはいいません、1日2食以上、主食と主菜・副菜がそろった食に替えるだけで、食の質を上げることにつながります。

さらに質にこだわって、環境に配慮した農産物を選ぶとか減塩の食品を選ぶなど、「選ぶチカラ」をつけていくことも意識してほしいものです。

生産と製造・流通事業者は提供する側として、どのように食環境を整えていくのか。その課題に応えるべく、2018年に始まったのが、(一社)健康な食事・食環境コンソーシアムの「健康な食事・食環境」認証制度です。基準を設けて認証された健康によい栄養バランスの取れた食事を「スマートミール®(略称スマミル)」と呼んでいます。

スマートミール®健康に資する要素を含む栄養バランスのとれた食事の通称

「健康な食事・食環境」認証制度https://smartmeal.jp/

コープデリの「かつおまみれの鶏から弁当」

女子栄養大学食文化栄養学科の学生が開発。エネルギー616kcalでスマートミール基準「ちゃんと」に適合。関東のコープデリの店舗 88店舗で販売されている。

米作りを学べるアクションRPG「天穂のサクナヒメ」がアニメになりました。

そのキャラクターたちと一緒に、食べ物にまつわるクイズを挑戦しよう!

タマ爺

武神タケリビと豊穣神トヨハナに

代わりサクナを育ててきた爺や

サクナヒメ

タケリビとトヨハナの間に生まれた神。

鬼がいるヒノエ島に追放されてしまう

ココロワヒメ

サクナの「親友」ということに

なっている都の上級神

まったく、爺はうるさいのう。

まぁまぁ、サクナさん。それでは、ここにいる皆様とクイズという形で

遊びながらでしたらどうでしょう?

おお、さすがはココロワじゃ! それなら楽しめそうじゃな!

ごはんを食べる前に言うことばは、おわかりになりますかな?

1 ごちそうさま

2 いただきます

3 おはよう

自然の恵み、お米や野菜などを作った人、料理してくれた人への感謝など、さまざまな感謝の気持ちが込められているといわれていますね。

食べる前も食べ終わった時も、あいさつは大切にしたいものじゃのう。

一杯の茶碗には何粒の米が入っているか、ご存知ですかな?

1 約300粒

2 約3,000粒

3 約30,000粒

生米は約1,000粒で20グラムといいます。茶碗一杯の白米は150グラム、米を炊く前の生米は65グラム分。では、65グラムの米は何粒?

日本の稲作、つまり米作りが本格的に

はじまったのはいつ頃か、わかりますかな?

1 弥生時代

2 平安時代

3 戦国時代

米作りの歴史とは長いもんじゃのう。

米はどこでも育つわけではございませぬ。

次のうちどこでなら育つか、おわかりになりますかな?

1 山の中

2 田んぼ・畑

3 砂浜

「陸稲(おかぼ)」というお米もあるそうですね。

稲の栽培を手伝ってくれる家畜は、次のうち、どれじゃろう?

1 犬

2 猫

3 あい鴨・鯉(こい)

害虫や雑草を食べたり、田んぼの泥水をかき回したりしてくれるのじゃ。

野菜や魚などがほかの時期よりたくさんとれて

美味しい時期の呼び方は、次のうちどれじゃ?

1 梅雨(つゆ)

2 旬(しゅん)

3 暮れ(くれ)

栄養が豊富で、また体調が整いやすいといわれていますね。

朝餉(朝ごはん)は重要ですぞ。

食さぬものならどうなることか、わかりますかな?

1 勉強に集中できる

2 元気に動ける

3 勉強に集中できない

うまい飯を食うと力が出るのぉ!

さて、みなはどれくらい正解できたかの?

これが正解です!

Q1 2 いただきます

Q2 2 約3,000粒

Q3 1 弥生時代

Q4 2 田んぼ・畑

Q5 3 あい鴨・鯉(こい)

Q6 2 旬(しゅん)

Q7 3 勉強に集中できない

今週のまとめ

一生を通じて健やかな食生活を送るために

「食育」はすべての世代に必要不可欠です。

自分ごととして向き合っていくことが大切です。

お問合せ先

大臣官房広報評価課広報室

代表:03-3502-8111(内線3074)

ダイヤルイン:03-3502-8449

おひい様、豊穣神(ほうじょうしん)たるもの、食べ物にまつわる

基本からきちんと学んでいただく必要がございます。