地球温暖化などの影響により海洋環境の変化が

大きな課題となっている今、

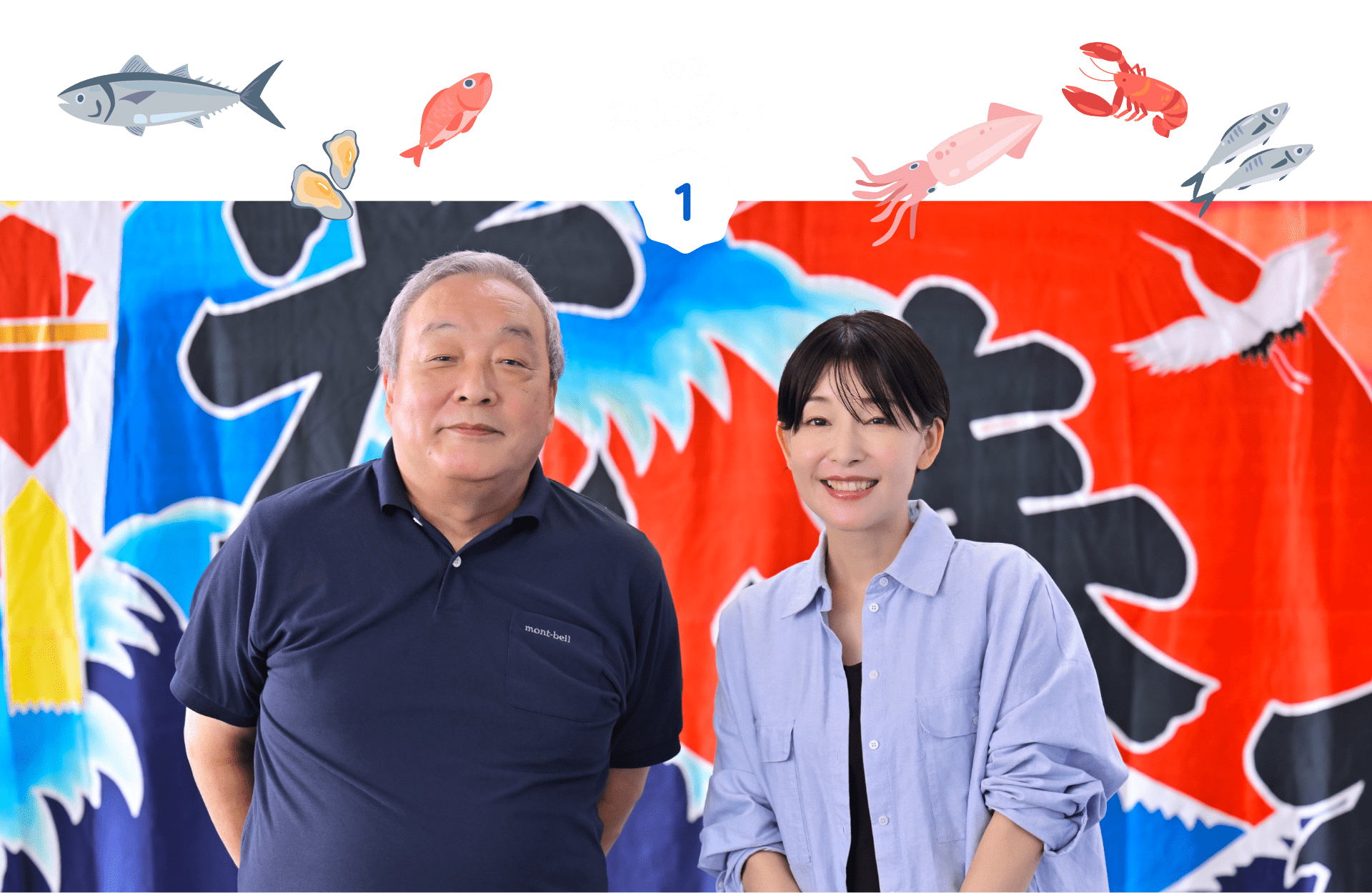

水産研究家の藤原昌高さんと、

釣りアンバサダーの中川めぐみさんが対談。

日本の魚と魚食における現状と問題点、

私たち消費者ができることを語ってもらいました。

これまで3,000種以上の魚を食してきた、“ぼうずコンニャク”こと水産研究家の藤原昌高さんと、

釣りや漁業で地域活性化を企画する釣りアンバサダーの中川めぐみさん。

愛に溢れるふたりが日本の魚を語ります。

徳島県生まれ。子どもの頃に捕まえた川魚が江戸時代の書物に載っていたことから、水生生物に興味を持ち調べ始める。以来30年以上にわたり、全国の漁港や市場で収集した魚介類の味、知名度、地方名や、入手した魚を食材に使用した日々の料理などを主宰するWebサイトに掲載。日々約5万アクセスを誇る。

元島根県水産アドバイザー、著書、テレビ番組や雑誌の監修も多数。

富山県生まれ。IT企業で新規事業立ち上げなどに携わる傍ら、趣味で始めた釣りの魅力にハマり、釣り✕地域活性事業で独立。現在も釣りや漁業を通して食、景観、文化などの魅力を発信する観光コンテンツの立案やPRに従事する。

(株)ウオー代表取締役。

魚種の変化や漁獲量の減少など水産業へ多大な影響を及ぼしている温暖化。

そんななか、「今、食べてほしい魚」として藤原さんが語ったのは、ユニークな名称でした。

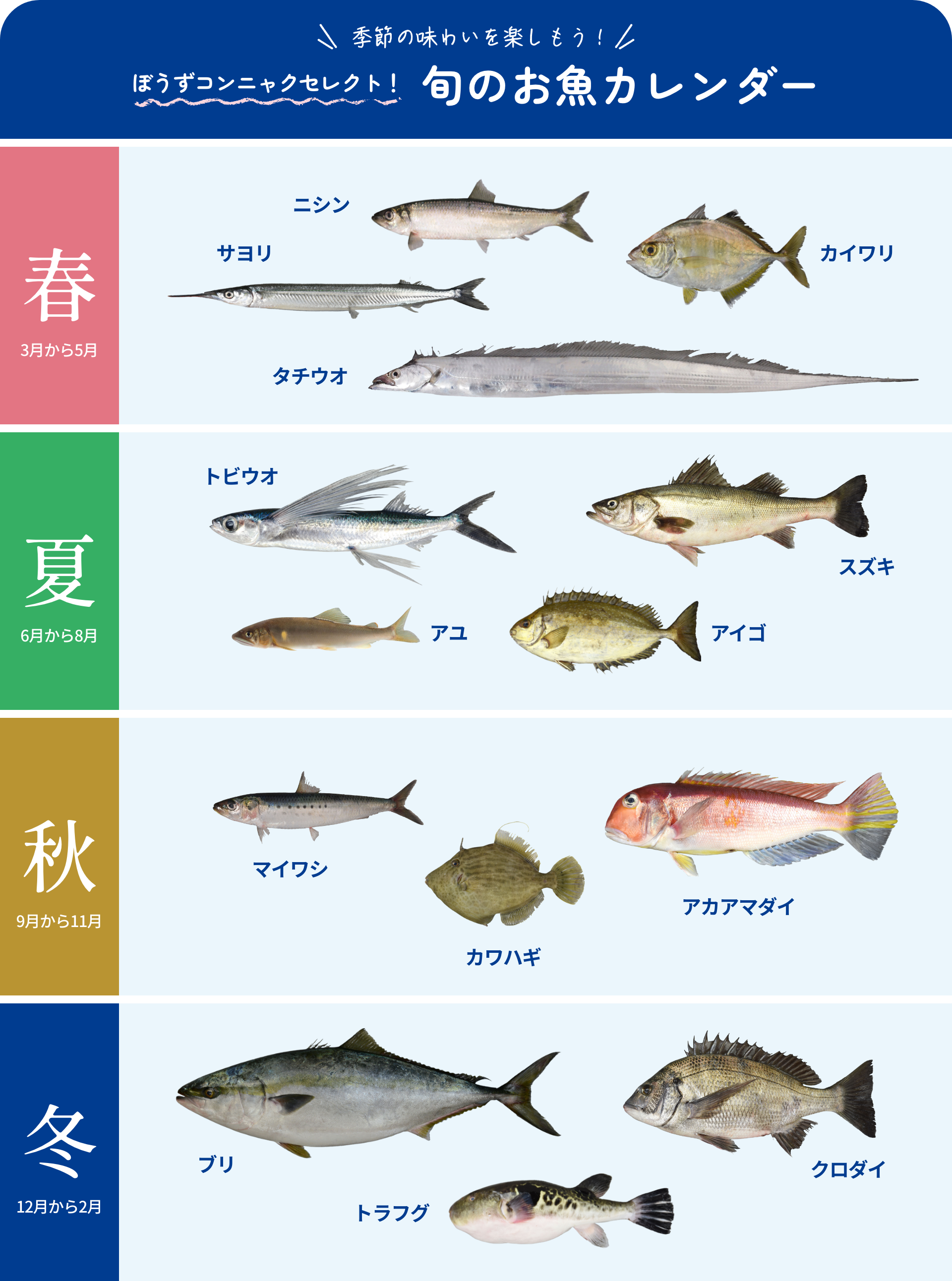

「旬のお魚カレンダー」では、ブリやイワシ、トラフグなど、近年、漁場が変わるなど多く穫れるようになった魚をはじめ、アカアマダイや地域によってはなじみのないアイゴやクロダイなど、藤原さんがお薦めする「隣の珍魚」も紹介しました。魚にはこれだけ多様な魚種が存在していますし、魚の魅力はその多様性と旬の魚ならではのおいしさです。鮮魚売り場で見かけた時は、ぜひ、店員さんにお薦めの食べ方をたずねてみてください。

毎月3から7日は「さかなの日」であることを知っていますか? 資源管理された魚を食べることは

消費拡大のみならず、SDGsの目標にも通じるサステナブルなアクションなのです。

日本の水産物の消費量が減少傾向にある中、水産庁は水産物の消費拡大に向け官民の取り組みを推進するため、毎月3から7日を「さかなの日」とし、毎年11月3日から7日を「いいさかなの日」として、消費拡大活動の強化週間と位置づけています。

日本人が摂取するたんぱく質のうち約17パーセントが魚介類であり、動物性たんぱく質の摂取量に占める魚介類の割合は約30パーセントに上るなど、水産物は私たちが健康に生活するうえで欠かせない食物です。また、水産物は漁獲量を適切に維持することで資源が回復する、持続的に活用可能な資源でもあるのです。

さかなの日のコンセプトは「さかな ✕サステナ」。漁獲制限や持続可能な養殖生産などで資源管理された魚を食べることは、SDGsの目標12「持続可能な生産消費形態を確保する」ことにつながり、ひいては目標14「海の豊かさを守ろう」という世界共通の目標にも通じるサステナブルなアクションなのです。

豊かな生育環境を持つ日本近海や川、湖などの旬の魚を食べ、その生態系や魚食文化を次世代へと引き継いでいきましょう!

今週のまとめ

温暖化により漁場や海洋環境が大きく

変化しています。

しかし、日本には

おいしい魚がたくさんあります。

多様な魚を食べることは持続可能な

消費行動です。

今日の献立の一品に、

今、獲れている旬の魚はいかがでしょう。

お問合せ先

大臣官房広報評価課広報室

代表:03-3502-8111(内線3074)

ダイヤルイン:03-3502-8449