皆さんの食卓に日々、魚料理は並んでいますか。

今、日本では漁獲量に加え消費量も

減少し、水産業や古くから育まれた豊かな

魚食文化にも影響を及ぼしかねない状況です。

そこで、日本の水産現場と魚の今を

ビジュアル化して紹介、現状を伝えます。

漁獲量や消費量減少の推移とその一因など、日本の水産業の現状を表す各種データを、

インフォグラフィックスで読み解きます。

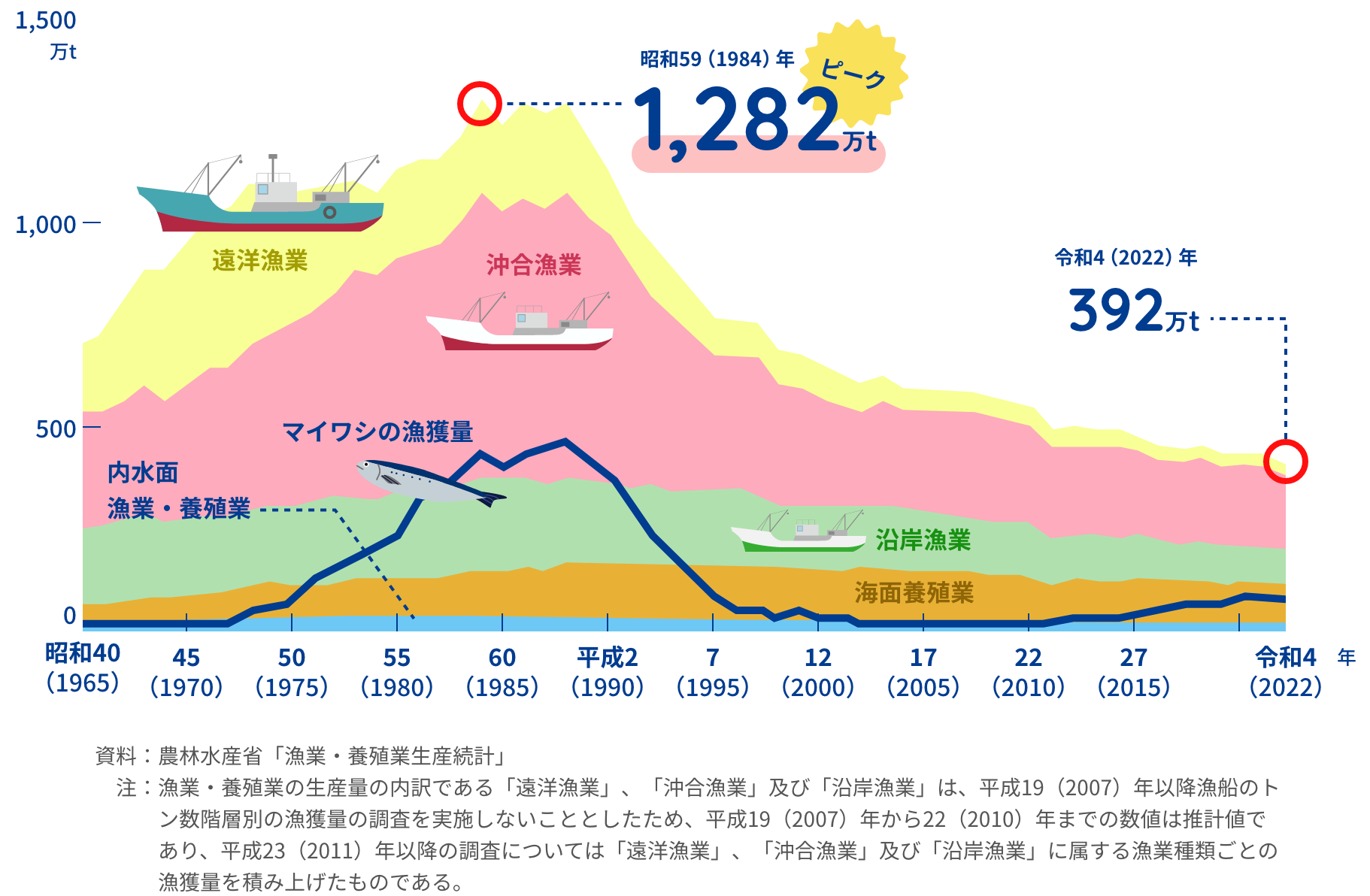

漁獲量全体のグラフ

日本の漁獲量は1984年の1,282万トンをピークに減少傾向となり、2022

年には392万トンと、ピーク時から3分の1以下にまで減少しています。

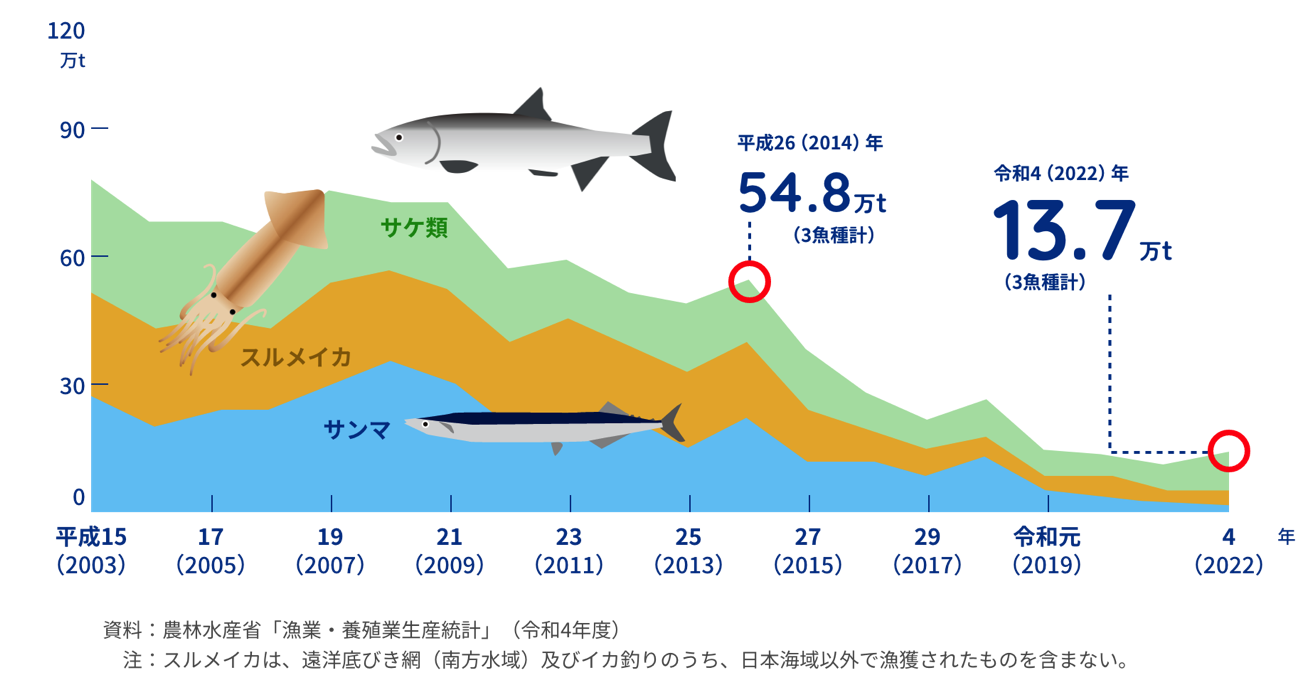

サンマ・スルメイカ・サケの

漁獲量の推移

漁獲量の減少はサンマやスルメイカ、サケなど人気の魚種も例外ではありません。2014年には3種合計で54.8万トンあった漁獲量が、2022年には13.7万トンと約75%も減少しています。

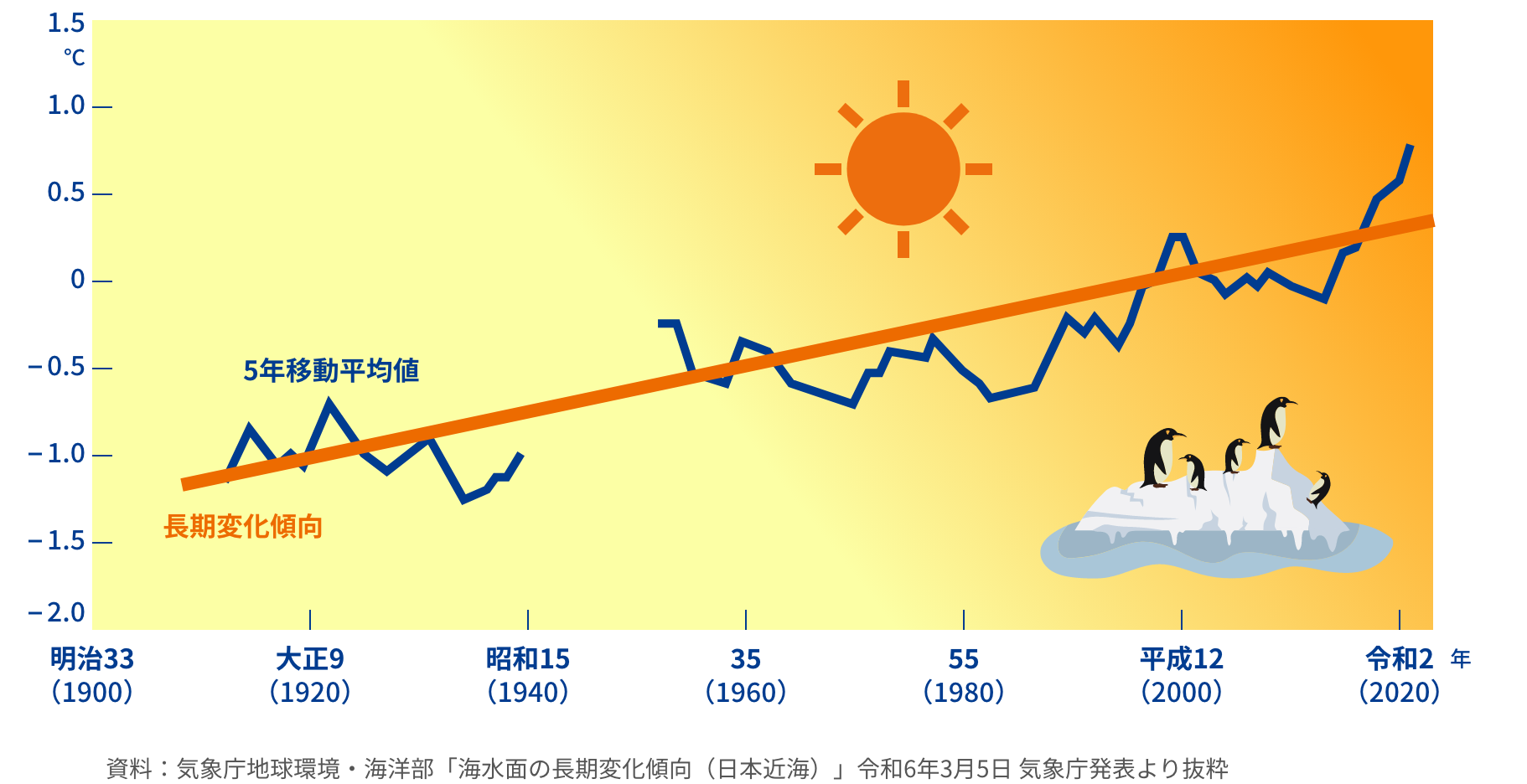

日本近海の

平均海面水温平年差の推移

漁獲量減少の原因のひとつと考えられているのが、地球温暖化による海水温の上昇です。1980年の日本近海の平均海面水温平年差マイナス0.5度に対し、2020年は0.5度と1度も上昇。これが原因のひとつとなり、各地で獲れる魚が北上するなど生息環境の変化が起こっているほか、近年起きている川へ帰るサケの減少を招いたと推測されます。

これら海洋環境の変化を受け、水産業界では官民学の連携のもと、環境の変化がいかなる影響を及ぼすかを継続的に調査し、さまざまな対策により海洋環境の変化に対応した水産業を確立することで、未来にわたって豊富な日本の魚を食べ続けられるよう努力を続けています。

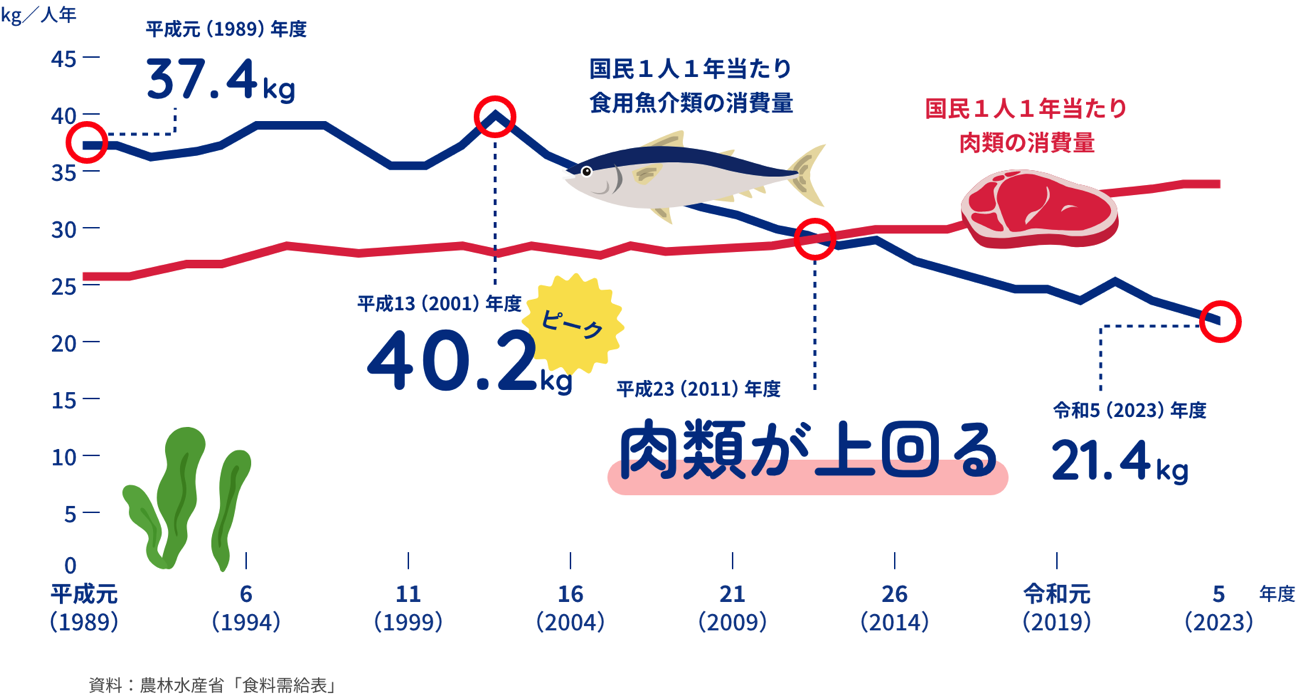

食用魚介類の1人1年当たり消費量の変化(純食料ベース)

漁獲量同様に魚介類の消費量も減少しています。2001年の40.2キログラム

をピークに減少を続け、2023年には21.4キログラムとほぼ半減。なお、

2011年に魚介類と肉類の消費量が逆転し、その差は広がる一方です。

魚の消費量の減少は、調理の手間や価格が高く感じられることなどが要因と考えられます。消費量の減少は、水産業の縮小につながる問題です。一方で、「魚料理は好き」という声も多いことから、調理の負担感を減らす工夫、旬のおいしさといった情報発信を積極的に行うほか、今、獲れている魚の価値を高める取り組みを進めています。

水産業界ではこうした現状に対応すべく、さまざまな施策を講じています。資源評価に基づく資源管理の強化をはじめ、高水温耐性を持つ養殖品種の開発などの研究、スマート技術による操業の効率化など生産面の改革に加え、低・未利用資源の活用と付加価値の向上。そして、異業種との連携による新しい販売方法の創出や食べ方提案など、流通及び消費改革を行い、水産物の持続的利用を積極的に推進しています。

魚は健康への寄与が期待できるヘルシーな食材です。たとえば、マグロやサバなどの青魚には脳や神経の発達に影響し、LDLコレステロールや中性脂肪の低下に効果的なDHAやIPAが、そしてサケやマダイなどには抗酸化作用のあるアスタキサンチンが含まれるなど、魚には多くの機能性成分が含まれているのです。

特に旬の魚は栄養面が高いうえ、輸送や保存にかかるエネルギー消費が少なく、環境負担を軽減します。つまり、旬の魚を食べることは、SDGsへの貢献につながるのです。

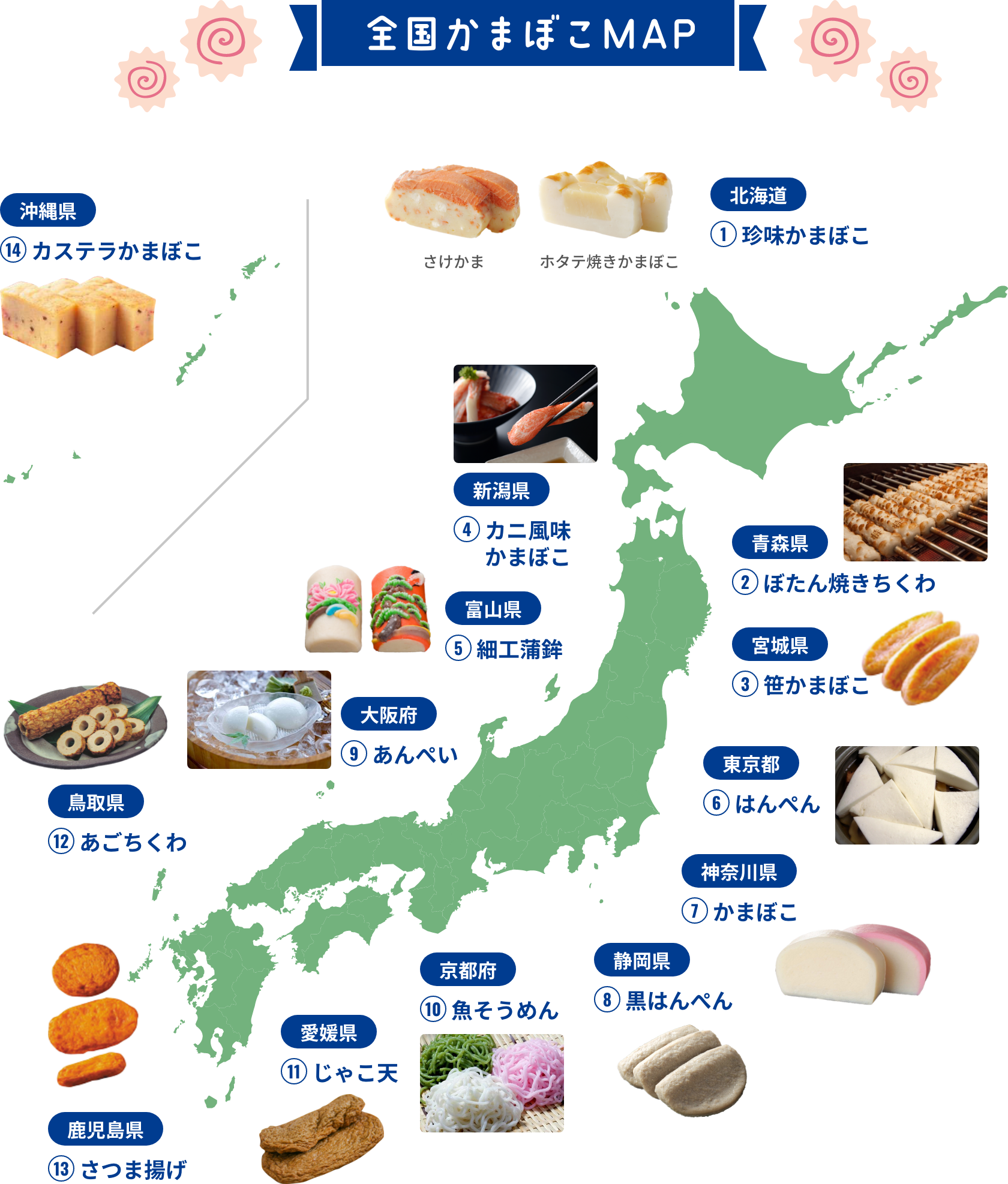

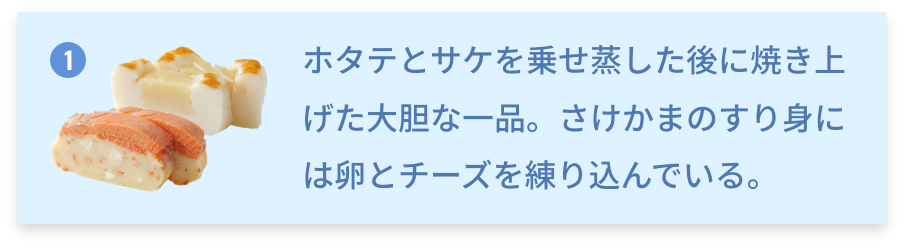

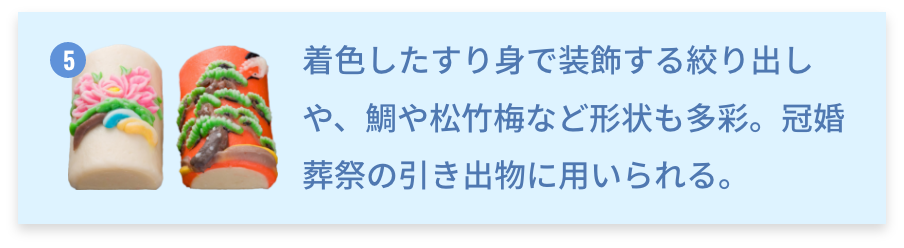

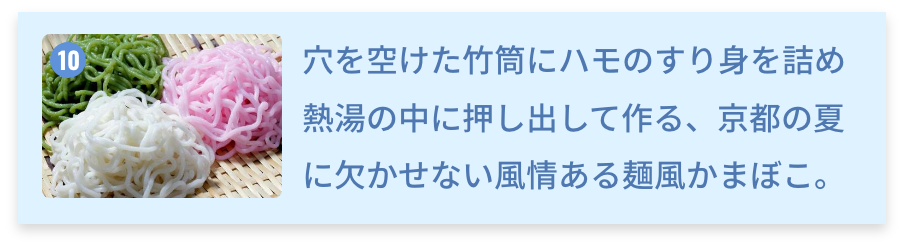

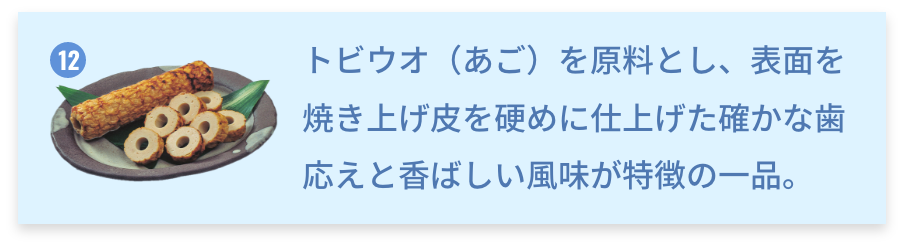

蒸し・焼き・揚げと、全国各地の多種多様なかまぼこの一部を日本地図上に配置しました。

旅先のお土産にご当地かまぼこはいかがでしょうか?

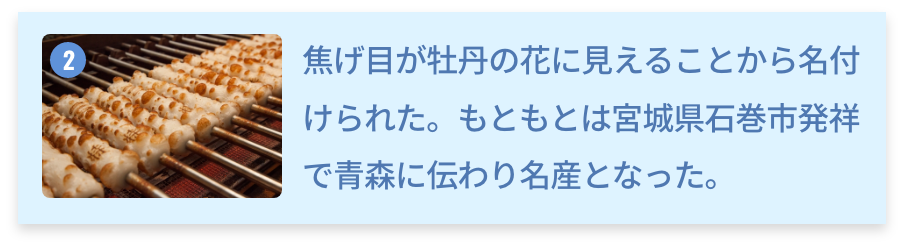

「かまぼこ」として私たちが認識するのは、板上で半円形に整形された練り物ですが、実はちくわやさつま揚げ、そして、伊達巻もかまぼこの一種とのこと。「つまり、魚のすり身を蒸したり焼いたり、揚げたりした加工品全般をかまぼことしています」と語るのは、(一社)日本かまぼこ協会の専務理事である松本洋一さん。

かまぼこの発祥は定かではありませんが、平安時代の文献に宴の献立に串に刺したちくわ状のかまぼこが記載されていたことから、900年ほど前には食べられていたと推察されています。現在、全国で流通する多くの商品の原材料には、北洋で獲れるスケトウダラが使用されていますが、「地元での消費を中心としたメーカーでは、地場の魚を使用しその土地だけに流通するかまぼこも多い」(松本さん)とか。かまぼこは手軽に食べられるうえ、さまざまな料理にアレンジも可能な加工品です。旅先の土産や取り寄せなどで、全国のかまぼこを楽しんでみませんか!?

天皇杯といえばスポーツが有名ですが、実は毎年、農林水産の各部門にも下賜されています。これは、農産・蚕糸や畜産、水産など7部門でその年の農林水産大臣賞を受賞したなかから授与されるものです。

令和5年、水産部門で天皇杯を下賜されたのは、富山県氷見市で大正2年(1913年)に創業した水産加工会社、(株)半七の「とろ旨氷見いわし」。氷見で水揚げされる脂をたっぷり蓄えた大ぶりのマイワシを1尾ずつ手開きし、創業以来引き継がれた秘伝のタレに漬け込み仕上げたみりん干しです。従来の硬いイメージを打破した、柔らかく食べやすい商品です。天皇杯を戴く極上の逸品は、取り寄せなどで楽しめます。

今週のまとめ

日本の水産業は今、漁獲量、消費量ともに減少傾向にあります。

水産資源の管理強化に加え、持続的利用と豊かな魚食文化の継承に向け、

魚のおいしさを伝えたり、獲れる魚の価値を高める取り組みなどが行われています。

お問合せ先

大臣官房広報評価課広報室

代表:03-3502-8111(内線3074)

ダイヤルイン:03-3502-8449