おいしいラーメンづくりに欠かせないのが、

小麦を生産する農家の存在です。

岩手県のラーメン店「柳家」は農業に取り組み、

今では自家製麺で提供しています。

国産小麦の生産現場と現状についてレポートします。

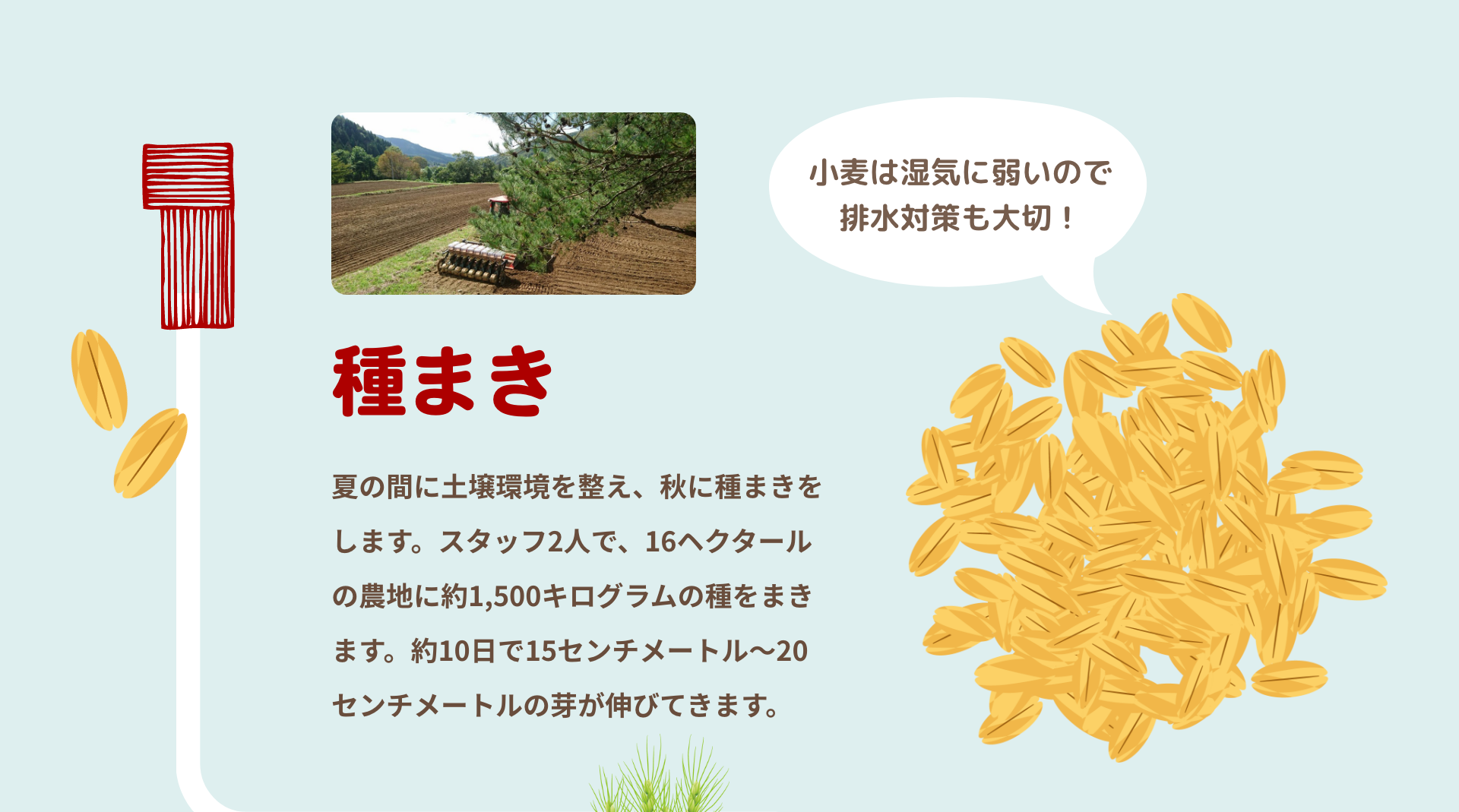

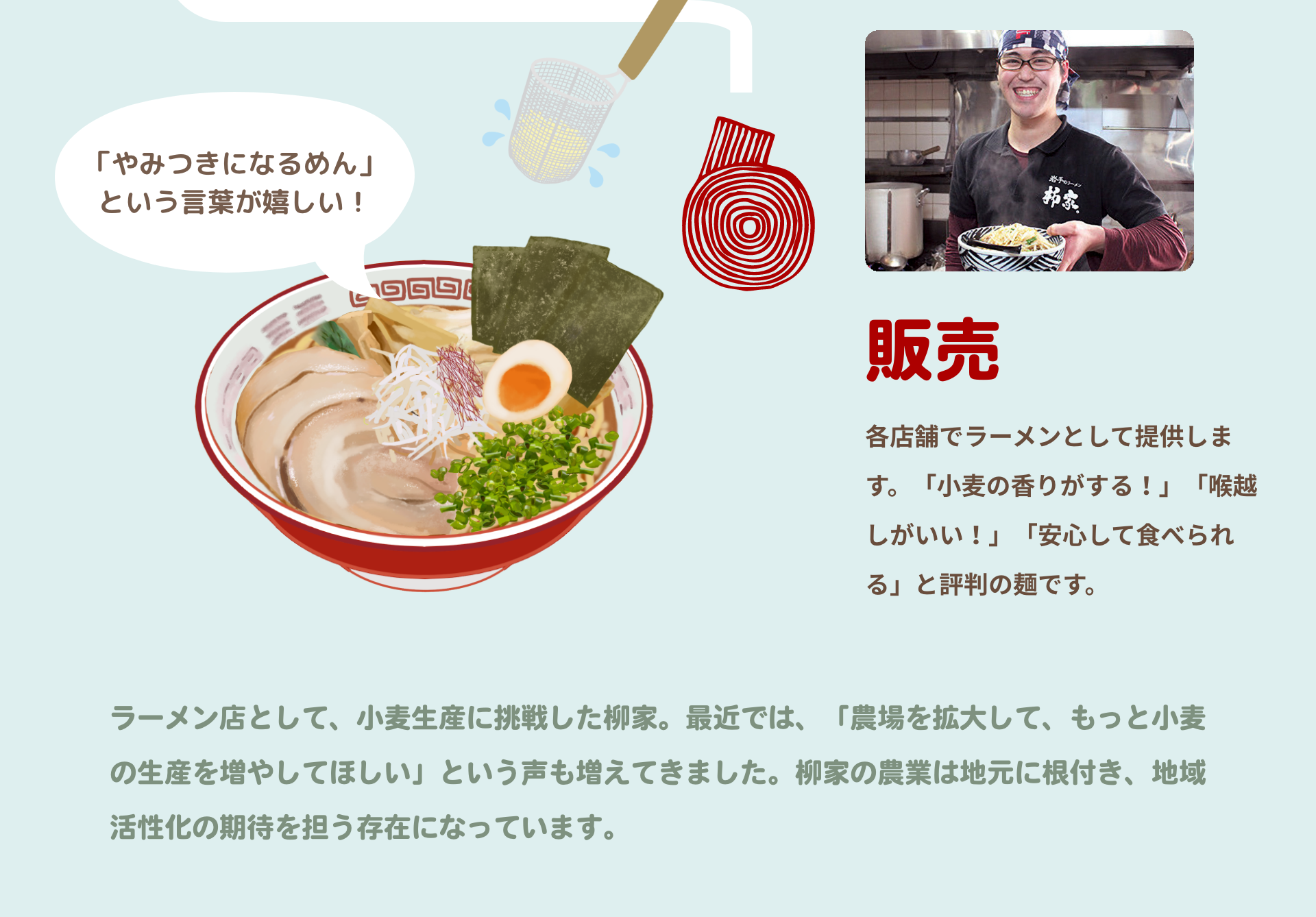

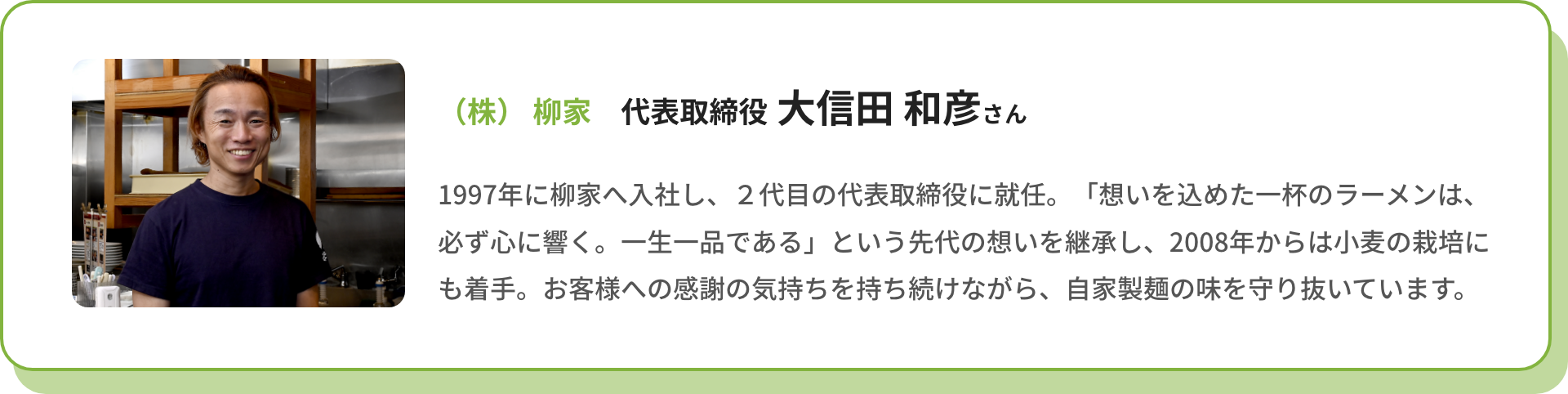

岩手県のラーメン店である柳家は、「よりおいしいラーメンを目指して」

小麦を自家栽培するようになり、今では収穫した小麦を自社製麺しています。

ラーメンにふさわしい小麦を追求し、農業に挑戦した柳家に話を聞きました。

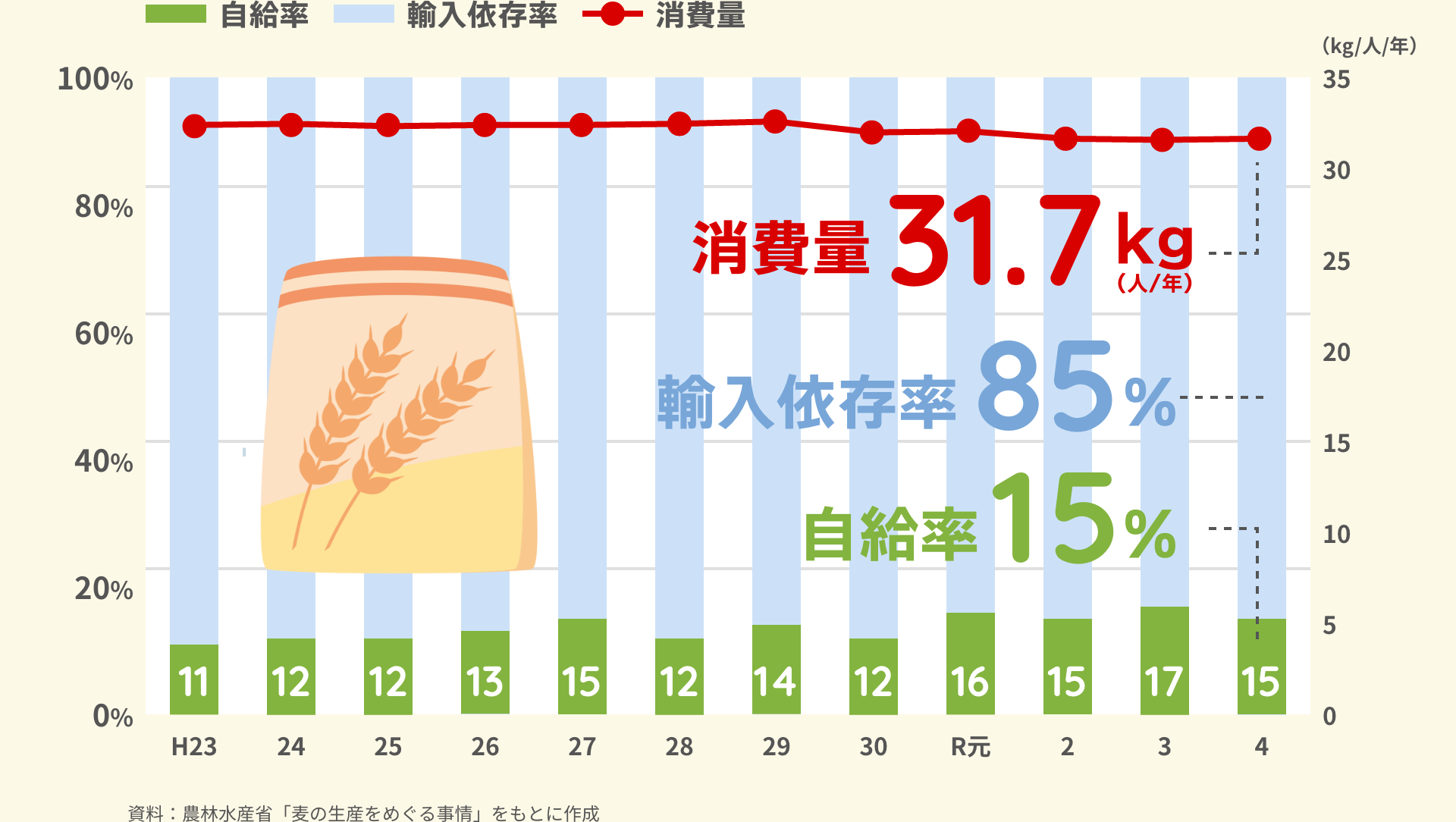

農林水産省の「麦の生産をめぐる事情」によると、小麦の年間消費量は1人当たり32キログラムから33キログラムと安定的に推移。小麦の自給率はここ数年15パーセント前後で推移しています。小麦の用途で一番多いのはパン用で、中華麺用、日本麺用、菓子用と続きますが、国産小麦だけで見ると日本麺用が60パーセント程度を占めています。そのため、品質の向上が進み、国産小麦の供給量が増えていくと中華麺用や菓子用などの需要が増加すると見込まれており、消費拡大の可能性があると期待されています。

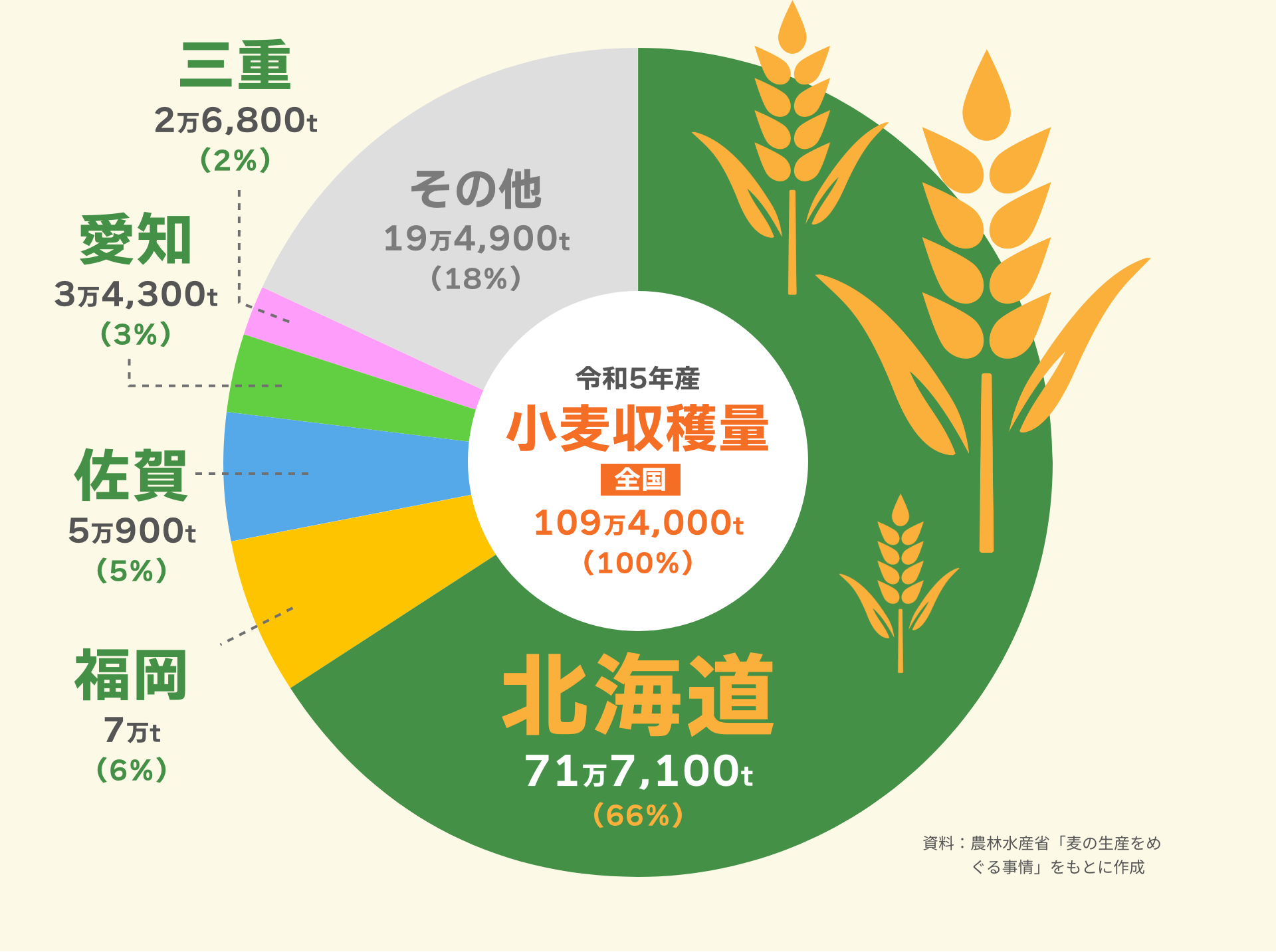

農林水産省の「麦の生産をめぐる事情」によると、小麦の収穫量が一番多いのは気候が小麦づくりに適している北海道で、全国の66パーセントを占めています。福岡県や佐賀県、愛知県や三重県なども小麦の主要な産地となっており、これ以外にも多くの地域で活発に小麦生産が行われています。こうした背景には、パンやめんを食べる人が増えていることに加え、特徴であるもちもちした食感が好まれ、国産小麦商品の人気の高まりがあります。

今週のまとめ

一杯のラーメンも、完成に至るまでには

多くの人たちが携わっています。

その起点にあるのが小麦農家の存在。

地域の人々と連携しながら、

新しい味、そして地域経済の活性化にも

貢献しています。

お問合せ先

大臣官房広報評価課広報室

代表:03-3502-8111(内線3074)

ダイヤルイン:03-3502-8449