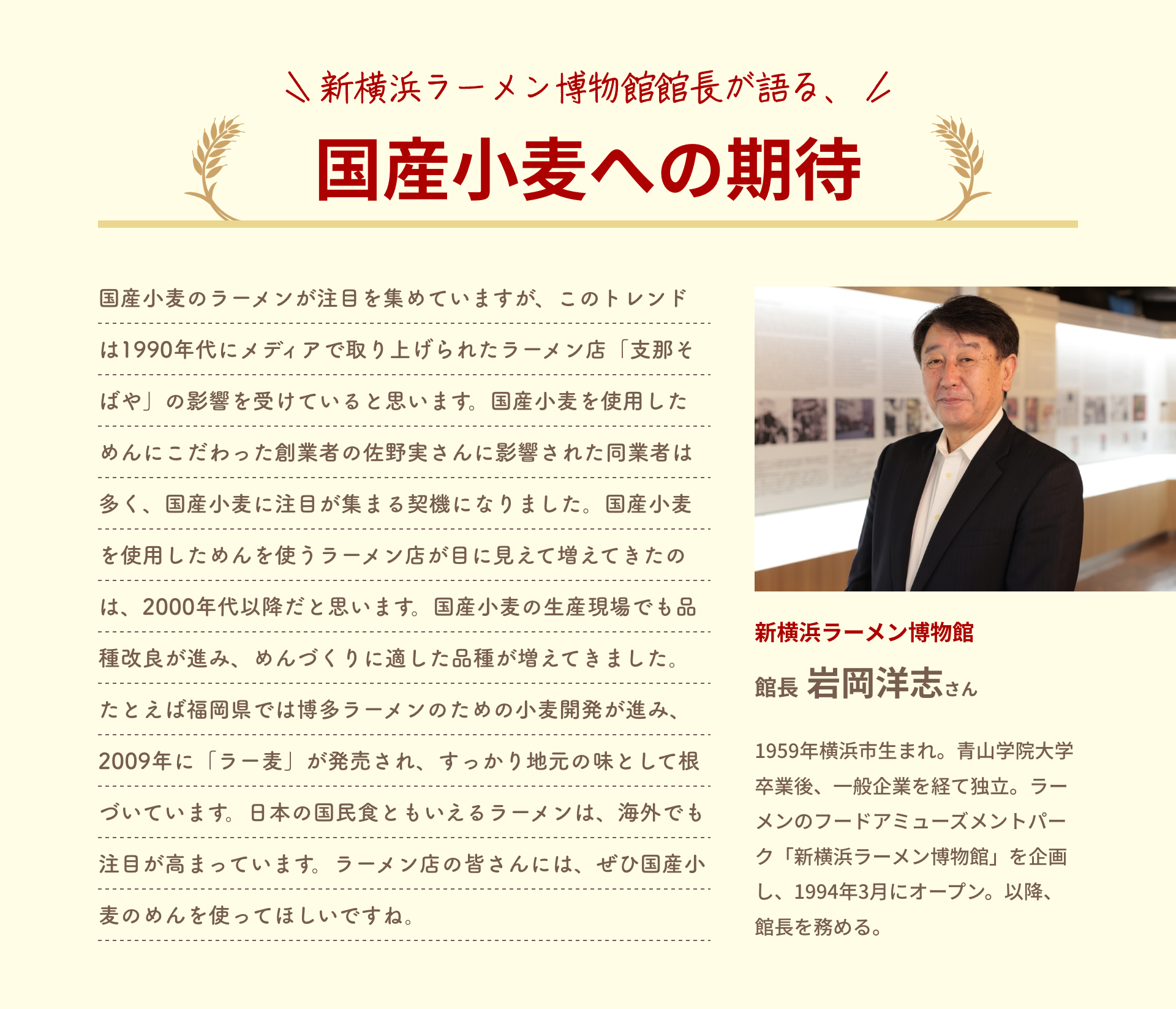

ラーメンは、どのように日本のライフスタイルに浸透していったのか。

その歴史を年表で学びながら、新横浜ラーメン博物館の館長インタビューも実施。

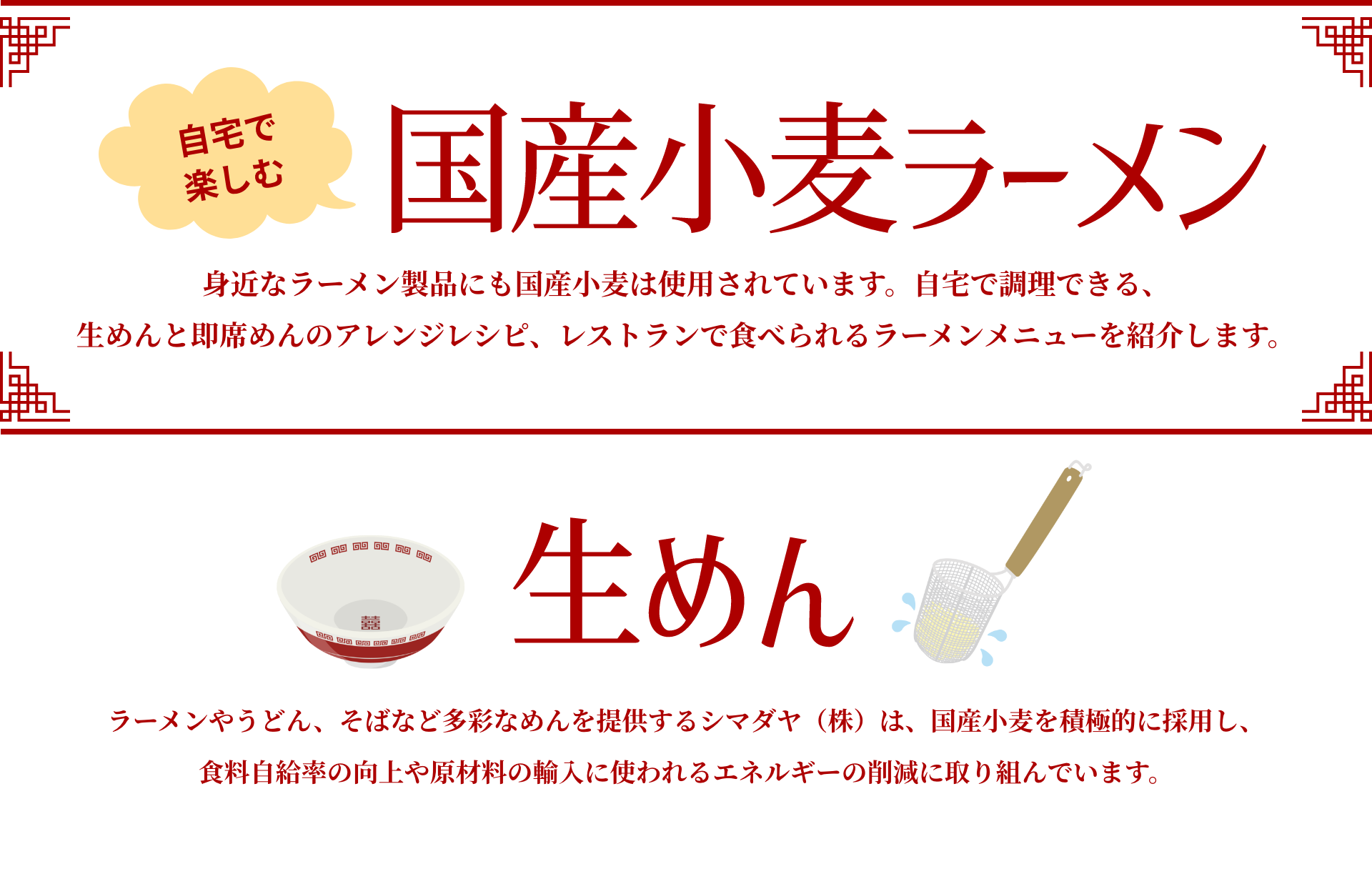

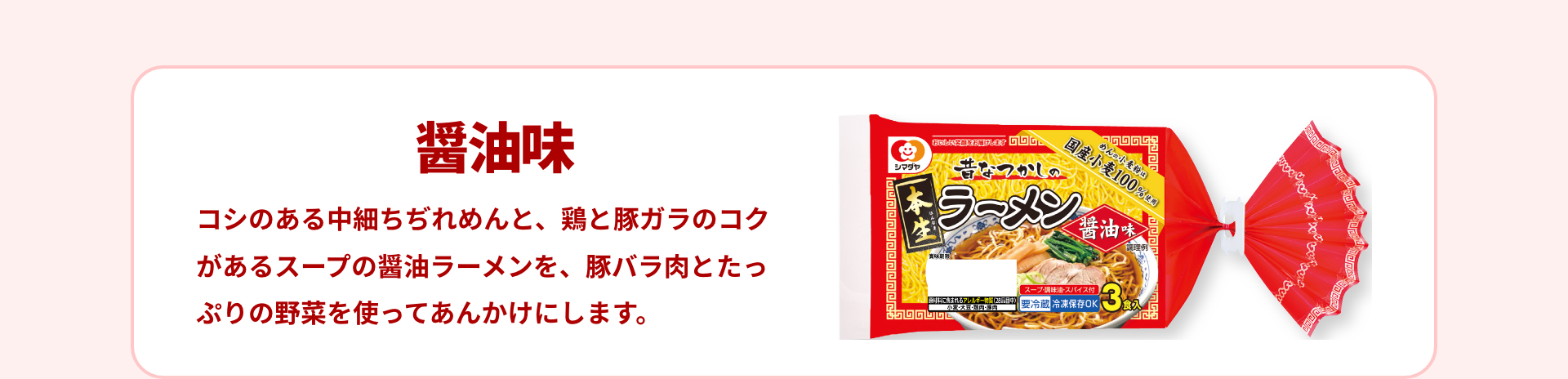

手軽に購入可能な即席めん、生めんのオリジナルレシピも紹介します。

日本のラーメン文化は戦後大きく花開き、今では国民食のひとつとなり、

国内だけではなく海外でも注目を集めるようになりました。

ご当地ラーメン、自宅で楽しめる即席めんの開発など、ラーメンの変遷をたどります。

今週のまとめ

長い時間をかけて日本の食文化として

根づいたラーメン。

外食はもちろん、

即席めんや生めんを調理する

楽しみもあります。

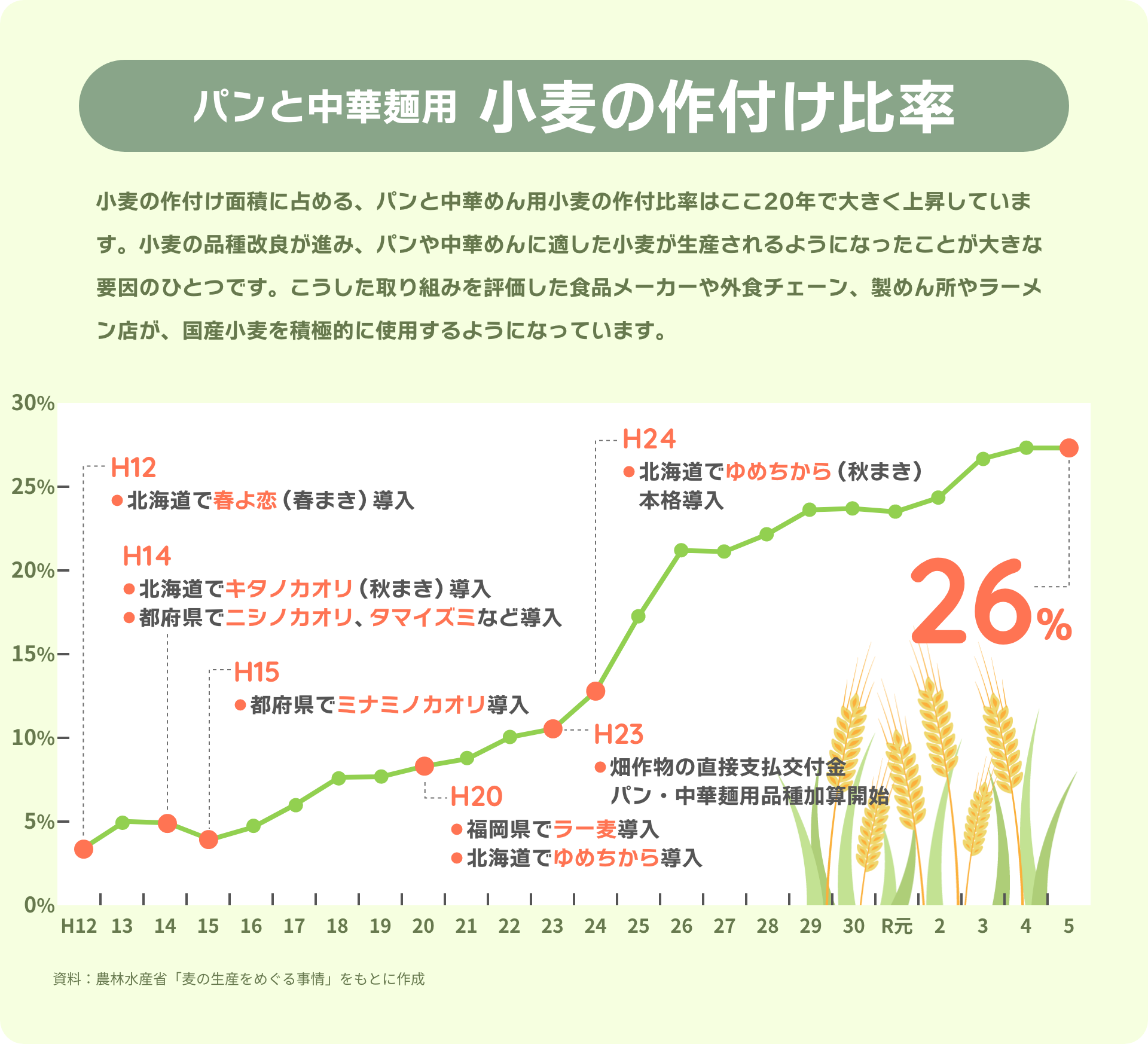

原材料である

国産小麦の生産も伸びており、

今後の活性化が期待されます。

お問合せ先

大臣官房広報評価課広報室

代表:03-3502-8111(内線3074)

ダイヤルイン:03-3502-8449

![1940年代|[1945年]終戦後、各地にヤミ市が出現し、ラーメンが人気に。|[1947年]福岡県久留米市の「三九(さんきゅう)」で、白濁した豚骨スープを出し始める。「南京千両」はさらりとした豚骨スープだったが、「三九」のスープは現在の九州ラーメンの源流になるもの。博多、熊本などをはじめ、九州全域に大きな影響を与える。](/j/pr/aff/2412/img/spe_1/02_item_01_pc.png)

![1960年代|[1963年]エースコック「ワンタンメン」発売。|[1964年]札幌市の「華平」の川西寛明が味噌ラーメンにバターを入れることを考案。|[1966年]サンヨー食品「サッポロ一番」(醤油と塩)、明星食品「明星チャルメラ」発売。|[1968年]日清「出前一丁」発売。|[1969年]インスタントラーメンにノンフライめんが登場。](/j/pr/aff/2412/img/spe_1/02_item_03_pc.png)

![1980年代|[1984年]日本で最初にラーメンで町おこしを試みた地域として、福島県喜多方市がラーメンの町として注目される。|[1985年]福岡市に「博多一風堂」開業。一風堂は94年に新横浜ラーメン博物館に出店し、その後日本のみならず、世界中に進出を果たす。|[1989年]カップめんが袋めんの生産量を上回る。|[1989年]首都圏を中心に豚骨ラーメンブームが起こる。「なんでんかんでん」や「九州じゃんがら」「ふくちゃん」といった店に注目が集まった。](/j/pr/aff/2412/img/spe_1/02_item_05_pc.png)

![2000年代|[2002年]首都圏を中心に豚骨魚介W(ダブル)スープが人気となる。|[2002年]全国にラーメンをテーマとした施設が続々とオープンする。|[2005年]鶏白湯ラーメンがブームとなる。|[2007年]汁なしラーメン(和えめん)ブーム。|[2008年]濃厚魚介つけめんがブームとなる。|[2009年]ドロ系ラーメンがブームとなる。](/j/pr/aff/2412/img/spe_1/02_item_07_pc.png)

![1950年代|[1951年]北海道札幌市に初代ラーメン横丁が誕生。|[1954年]札幌市の「味の三平」店主の大宮守人が味噌ラーメンを発明。札幌ラーメンの方向性を決定づけただけでなく、後の札幌味噌ラーメンブームを引き起こす。|[1955年]東京都中野の「大勝軒」で店長の山岸一雄がつけめんを商品化。その後、東池袋大勝軒で「もりそば」という名で大ヒットし、その後数十年にもわたって行列を維持している。|[1958年]日清食品が初のインスタントラーメン「日清チキンラーメン」発売。「ラーメン」という呼称が全国的に広まる。](/j/pr/aff/2412/img/spe_1/02_item_02_pc.png)

![1970年代|[1971年]日清食品が「カップヌードル」発売。このエポックメイキングな発明は、日清食品会長の安藤百福による。|[1973年]「つけめん」という呼称を初めて用いた「つけ麺大王」がオープン。|[1974年]横浜市新杉田に「吉村家(よしむらや)」が開業。家(いえ)系ラーメンの元祖として日本のみならず、世界に広がっていく。|[1975年]東京を中心に「ホープ軒」(千駄ヶ谷)を祖とする、背脂チャッチャ系ラーメンがブームとなる。](/j/pr/aff/2412/img/spe_1/02_item_04_pc.png)

![1990年代|[1992年]日清食品が「日清ラ王」発売。インスタントラーメン、カップめんに続く第三のエポックメイキングの「生タイプめん」は、ここからヒットする。|[1994年]新横浜ラーメン博物館開館。|[1998年]旭川ラーメンが話題に。その後和歌山、徳島など、全国各地のご当地ラーメンに注目が集まる。](/j/pr/aff/2412/img/spe_1/02_item_06_pc.png)

![2010年代|[2010年]淡麗系ラーメンがブームとなる。|[2013年]和食がユネスコ無形文化遺産に登録される。|[2014年]訪日外国人客の増加により、ベジタブルラーメンやムスリムフレンドリーラーメンを提供する店が増える。|[2015年]東京都巣鴨の「Japanese Soba Noodles 蔦」がミシュランガイドでラーメン店として世界初の1つ星を獲得する。](/j/pr/aff/2412/img/spe_1/02_item_08_pc.png)

![1940年代|[1945年]終戦後、各地にヤミ市が出現し、ラーメンが人気に。|[1947年]福岡県久留米市の「三九(さんきゅう)」で、白濁した豚骨スープを出し始める。「南京千両」はさらりとした豚骨スープだったが、「三九」のスープは現在の九州ラーメンの源流になるもの。博多、熊本などをはじめ、九州全域に大きな影響を与える。](/j/pr/aff/2412/img/spe_1/02_item_01_sp.png)

![1950年代|[1951年]北海道札幌市に初代ラーメン横丁が誕生。|[1954年]札幌市の「味の三平」店主の大宮守人が味噌ラーメンを発明。札幌ラーメンの方向性を決定づけただけでなく、後の札幌味噌ラーメンブームを引き起こす。|[1955年]東京都中野の「大勝軒」で店長の山岸一雄がつけめんを商品化。その後、東池袋大勝軒で「もりそば」という名で大ヒットし、その後数十年にもわたって行列を維持している。|[1958年]日清食品が初のインスタントラーメン「日清チキンラーメン」発売。「ラーメン」という呼称が全国的に広まる。](/j/pr/aff/2412/img/spe_1/02_item_02_sp.png)

![1960年代|[1963年]エースコック「ワンタンメン」発売。|[1964年]札幌市の「華平」の川西寛明が味噌ラーメンにバターを入れることを考案。|[1966年]サンヨー食品「サッポロ一番」(醤油と塩)、明星食品「明星チャルメラ」発売。|[1968年]日清「出前一丁」発売。|[1969年]インスタントラーメンにノンフライめんが登場。](/j/pr/aff/2412/img/spe_1/02_item_03_sp.png)

![1970年代|[1971年]日清食品が「カップヌードル」発売。このエポックメイキングな発明は、日清食品会長の安藤百福による。|[1973年]「つけめん」という呼称を初めて用いた「つけ麺大王」がオープン。|[1974年]横浜市新杉田に「吉村家(よしむらや)」が開業。家(いえ)系ラーメンの元祖として日本のみならず、世界に広がっていく。|[1975年]東京を中心に「ホープ軒」(千駄ヶ谷)を祖とする、背脂チャッチャ系ラーメンがブームとなる。](/j/pr/aff/2412/img/spe_1/02_item_04_sp.png)

![1980年代|[1984年]日本で最初にラーメンで町おこしを試みた地域として、福島県喜多方市がラーメンの町として注目される。|[1985年]福岡市に「博多一風堂」開業。一風堂は94年に新横浜ラーメン博物館に出店し、その後日本のみならず、世界中に進出を果たす。|[1989年]カップめんが袋めんの生産量を上回る。|[1989年]首都圏を中心に豚骨ラーメンブームが起こる。「なんでんかんでん」や「九州じゃんがら」「ふくちゃん」といった店に注目が集まった。](/j/pr/aff/2412/img/spe_1/02_item_05_sp.png)

![1990年代|[1992年]日清食品が「日清ラ王」発売。インスタントラーメン、カップめんに続く第三のエポックメイキングの「生タイプめん」は、ここからヒットする。|[1994年]新横浜ラーメン博物館開館。|[1998年]旭川ラーメンが話題に。その後和歌山、徳島など、全国各地のご当地ラーメンに注目が集まる。](/j/pr/aff/2412/img/spe_1/02_item_06_sp.png)

![2000年代|[2002年]首都圏を中心に豚骨魚介W(ダブル)スープが人気となる。|[2002年]全国にラーメンをテーマとした施設が続々とオープンする。|[2005年]鶏白湯ラーメンがブームとなる。|[2007年]汁なしラーメン(和えめん)ブーム。|[2008年]濃厚魚介つけめんがブームとなる。|[2009年]ドロ系ラーメンがブームとなる。](/j/pr/aff/2412/img/spe_1/02_item_07_sp.png)

![2010年代|[2010年]淡麗系ラーメンがブームとなる。|[2013年]和食がユネスコ無形文化遺産に登録される。|[2014年]訪日外国人客の増加により、ベジタブルラーメンやムスリムフレンドリーラーメンを提供する店が増える。|[2015年]東京都巣鴨の「Japanese Soba Noodles 蔦」がミシュランガイドでラーメン店として世界初の1つ星を獲得する。](/j/pr/aff/2412/img/spe_1/02_item_08_sp.png)

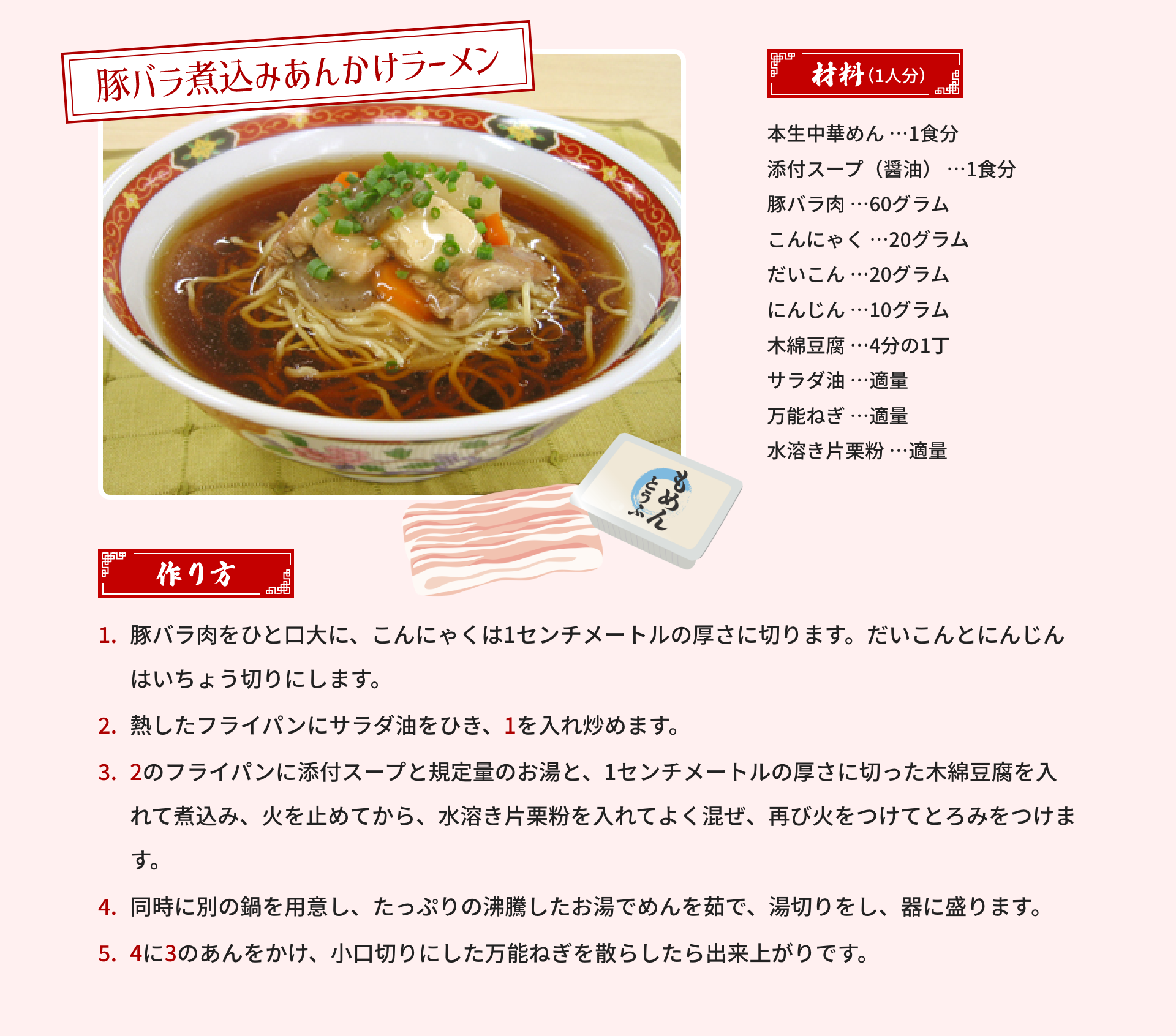

![味噌チーズラーメン|材料(1人分):本生中華めん …1食分、添付スープ(味噌) …1食分、じゃがいも …2分の1個、キャベツ …1枚、にんじん …20グラム、ごま油 …適量、塩・こしょう …少々、[A]とろけるチーズ …1枚、焼豚 …2枚、コーン …20グラム、長ねぎ(小口切り) …適量|作り方:1.じゃがいもは皮をむいて下茹でします。キャベツとにんじんは食べやすい大きさに切ります。2.フライパンでごま油を熱し、キャベツとにんじんを炒め、塩・こしょうで味を調えます。3.鍋を用意し、たっぷりの沸騰したお湯でめんを茹で、湯切りをします。4.どんぶりに添付スープと規定量の熱湯を注ぎ、3のめんを入れます。5.2とA、じゃがいもを彩りよく盛り付けて出来上がりです。](/j/pr/aff/2412/img/spe_1/04_item_04_pc.png)

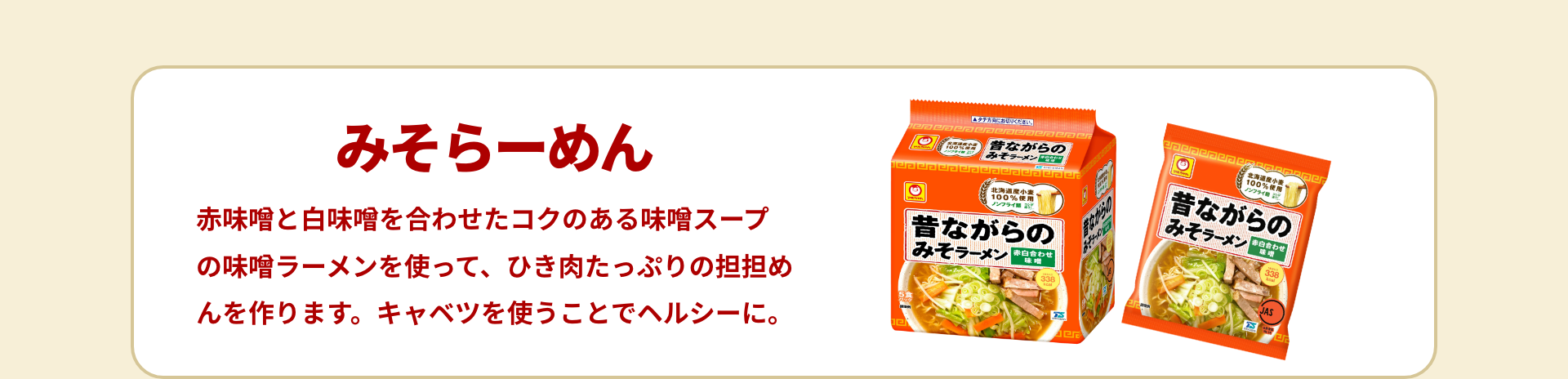

![キャベツたっぷり坦坦風みそラーメン|材料(1人分):昔ながらのみそラーメン …1袋、豚ひき肉 …60グラム、キャベツ …60グラム、長ねぎ …50グラム、しょうが …少々、塩 …少々、サラダ油 …小さじ1、[A]豆板醤 …小さじ1弱、みりん・醤油・酒 …各小さじ1、サラダ油 …小さじ1|作り方:1.キャベツと長ねぎはあらみじん切りに、しょうがはみじん切りにします。2.熱したフライパンにサラダ油をひき、豚ひき肉と1を入れ、塩を少々ふって炒めます。しんなりしてきたらAを加えて、焦げないようにさらに炒めます。3.鍋に規定量の水を入れて沸かし、めんを加えてほぐしながら5分煮ます。4.どんぶりに添付の液体スープを入れておき、めんが茹で上がったら、汁ごとどんぶりに移してよくかき混ぜ、2をのせたら出来上がりです。](/j/pr/aff/2412/img/spe_1/04_item_06_pc.png)

![台湾ラーメン|材料(1人分):昔ながらの中華そば …1袋、豚ひき肉 …50グラム、ごま油 …小さじ2、にら …2分の1束(50グラム)、長ネギ …4分の1本(25グラム)、もやし …4分の1袋(50グラム)、ごま油 …適量、ラー油 …適宜、[A]酒 …大さじ1、甜麵醤 …小さじ2、豆板醤 …小さじ2分の1、おろしにんにく …小さじ5分の1、おろししょうが …小さじ5分の1、五香粉 …少々|作り方:1.にらは3センチメートル長に、長ねぎは斜め薄切りにします。2.フライパンにごま油、豚ひき肉、Aを入れて弱めの中火にかけ、よく混ぜながら炒めます。豚ひき肉に火が通ったら1ともやしを加えてさらに炒めます。3.鍋に規定量の水を沸かし、めんを加えてやさしくほぐしながら3分茹でます。4.どんぶりに添付の液体スープを入れておき、めんが茹で上がったら、汁ごとどんぶりに移してよくかき混ぜ、2をのせます。好みでラー油をたらしたら出来上がりです。](/j/pr/aff/2412/img/spe_1/04_item_08_pc.png)