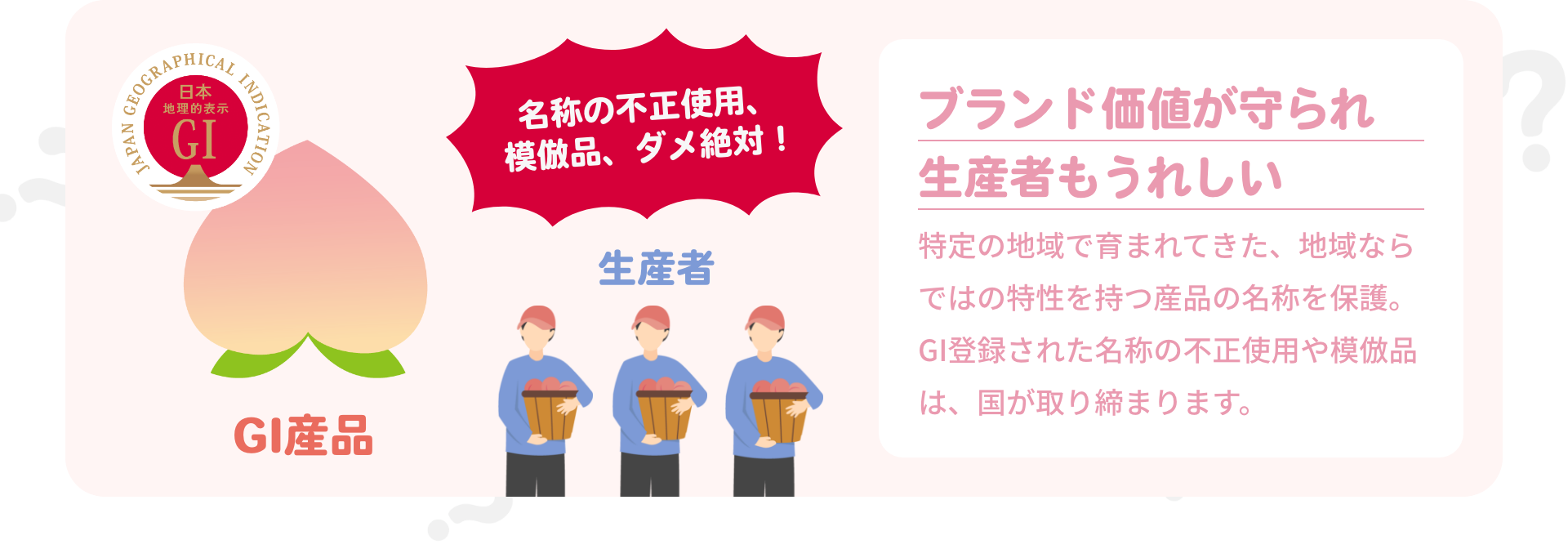

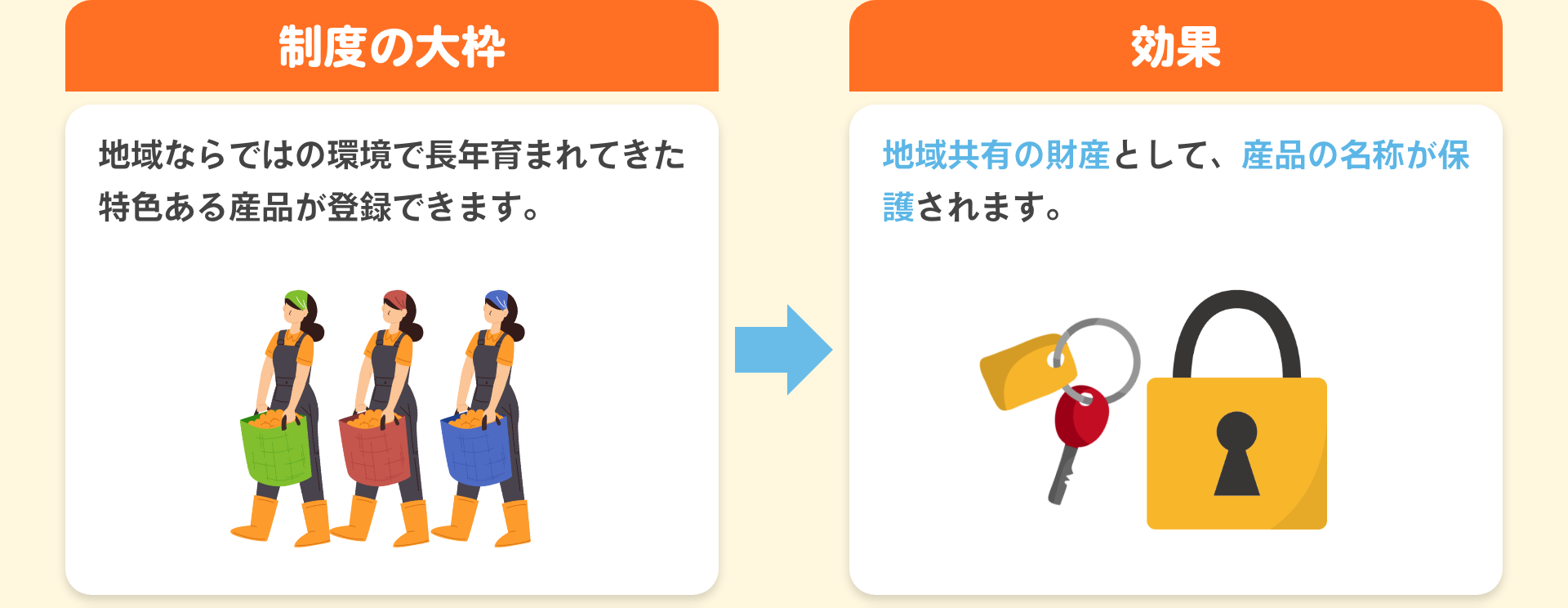

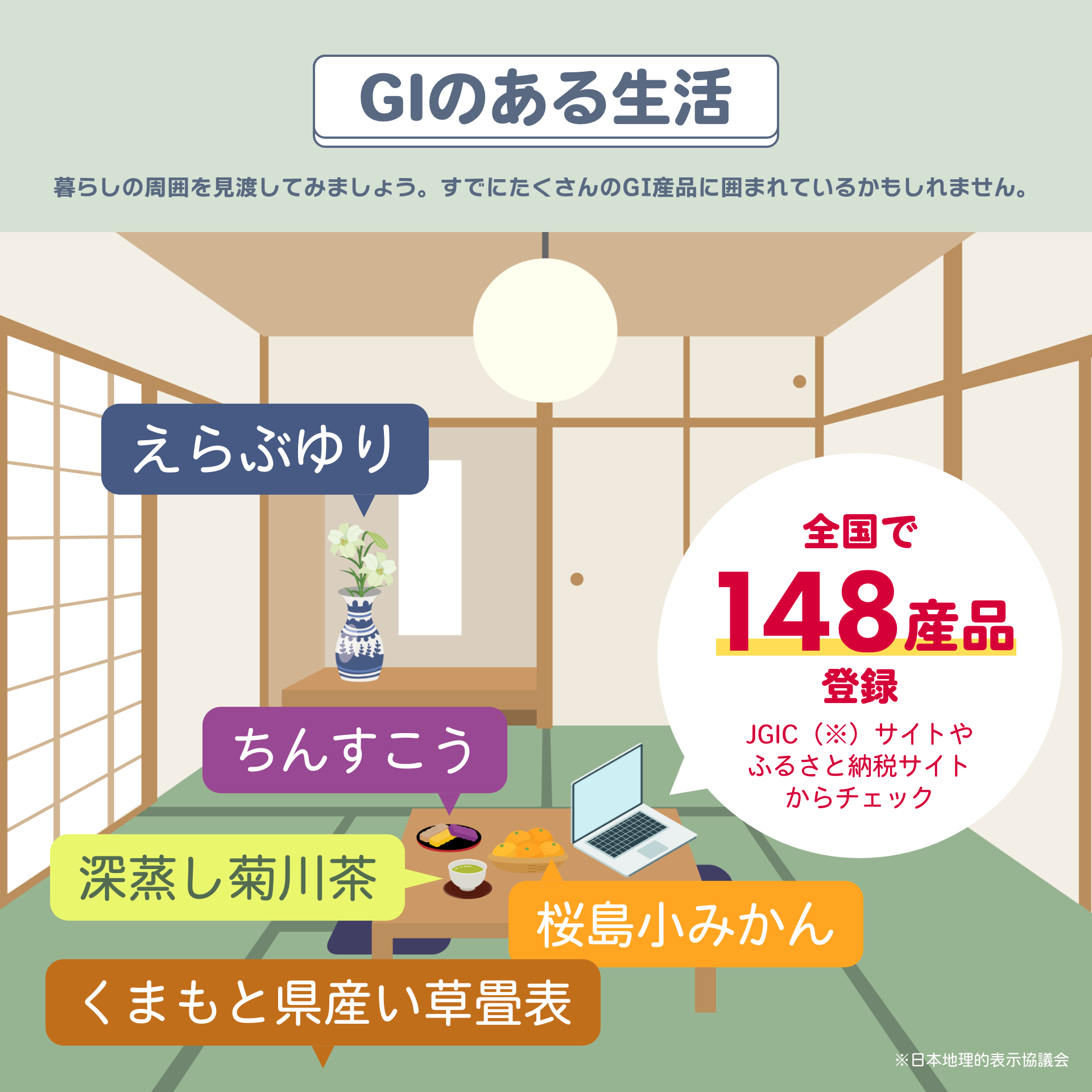

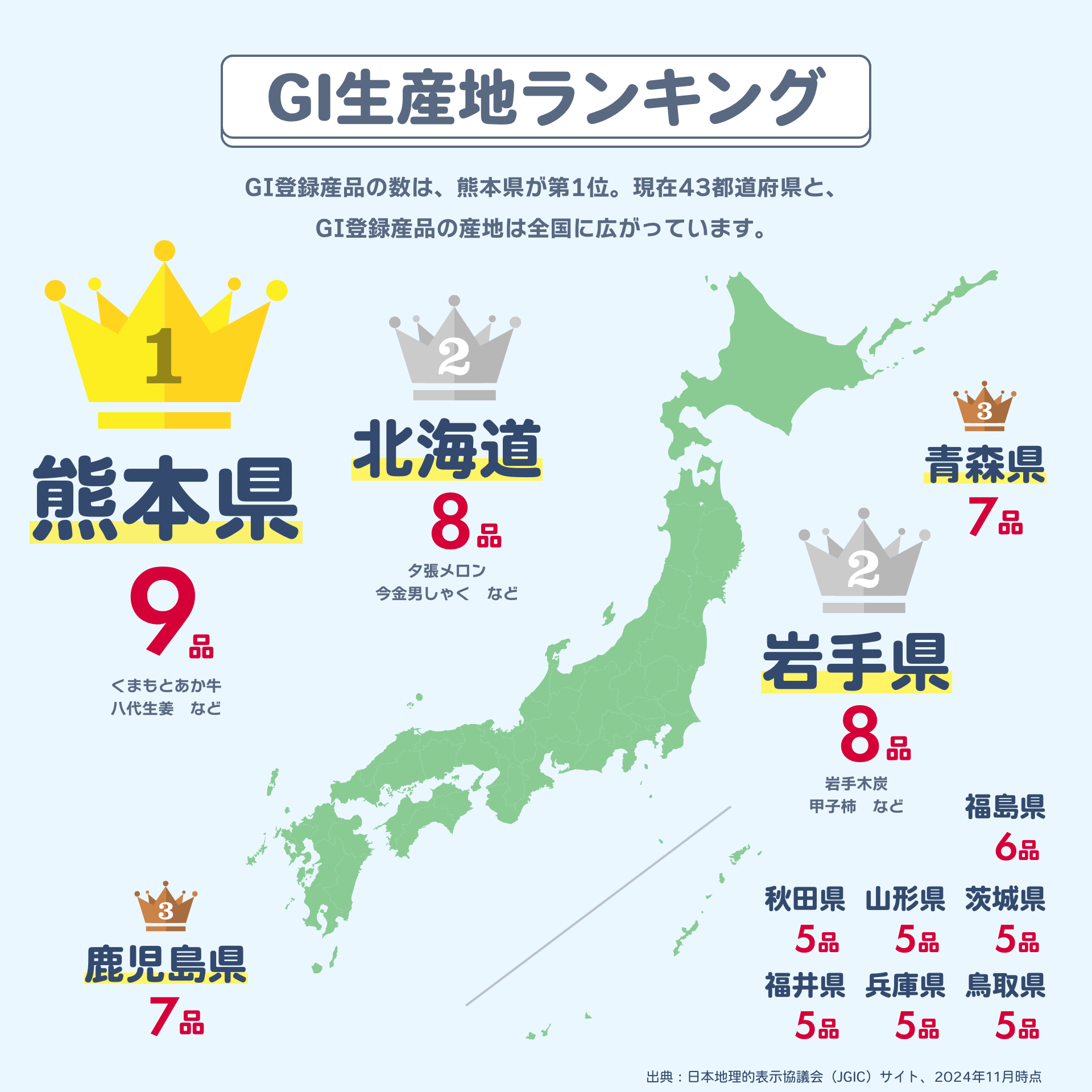

「GI」とは「GEOGRAPHICAL INDICATION」の略。「地理的表示」と訳されます。特定の地域を

生産地として、その土地の気候や風土と結びついた品質や歴史をもつ産品の名称を登録する制度です。

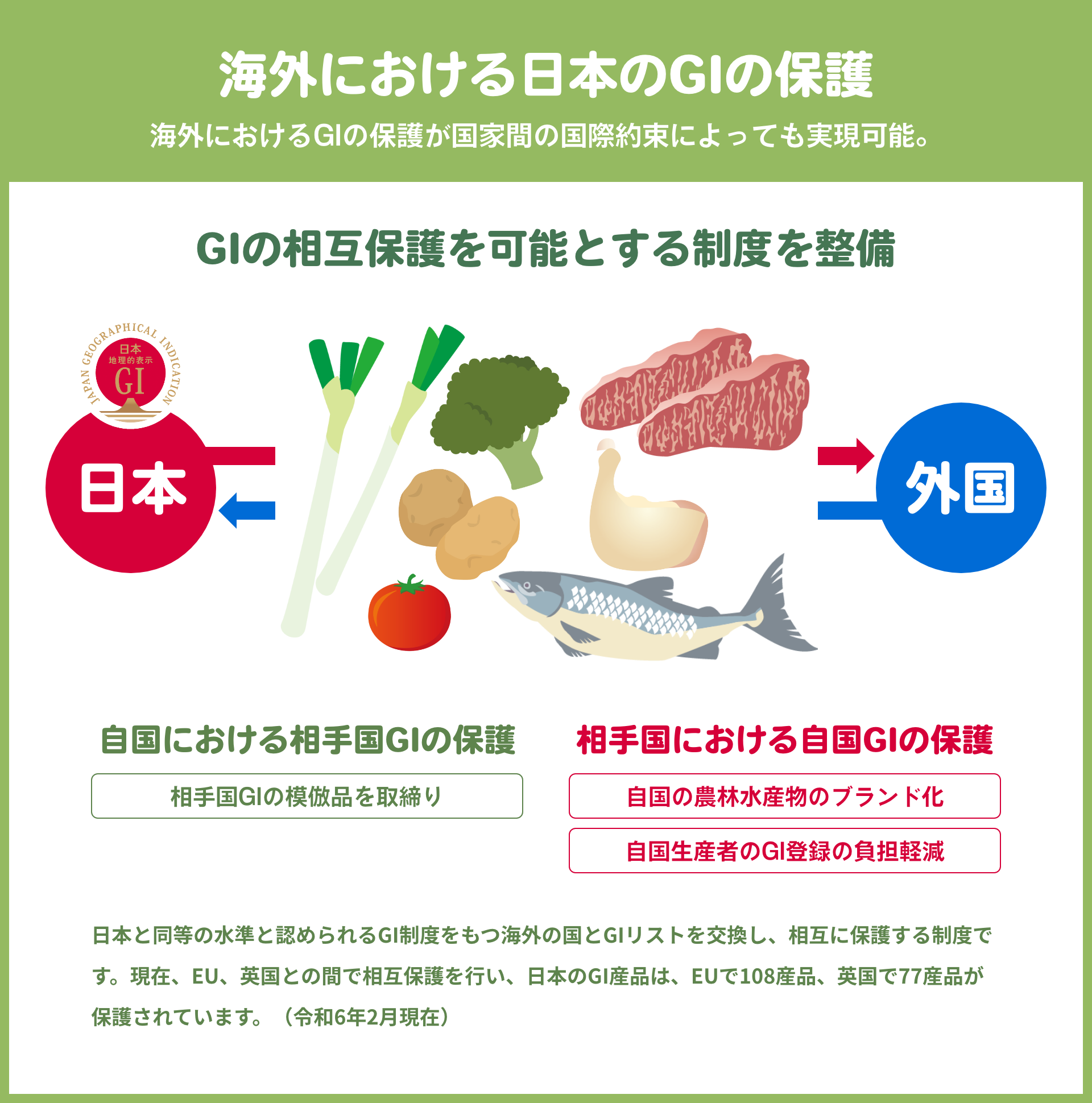

世界100か国以上にこの制度があり、日本のGI制度は2025年にスタートから10周年を迎えます。

今週のまとめ

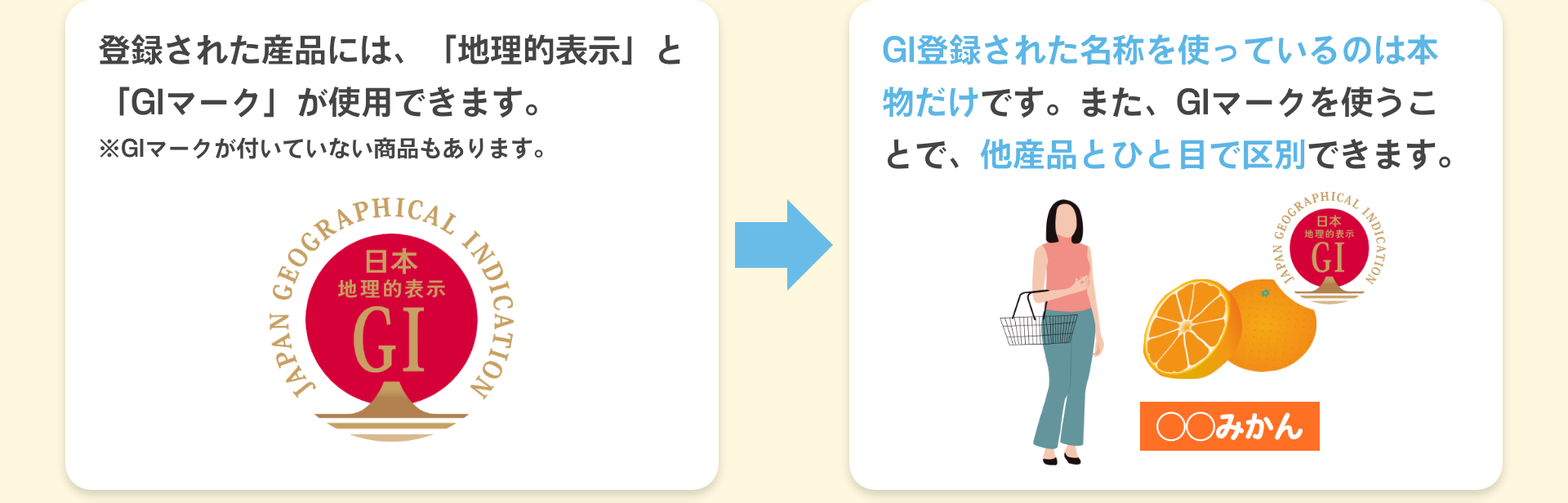

GI制度とは、その土地ならではの特性を

もった産品の名称を保護する制度。

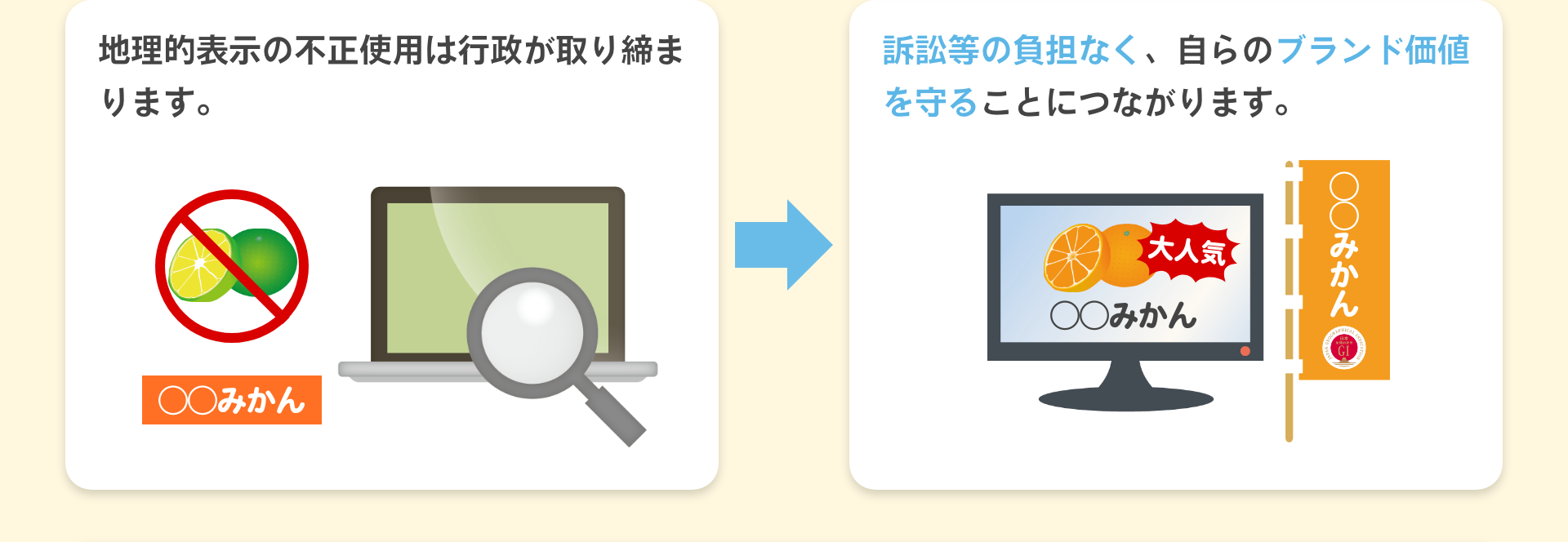

不正使用や模倣品を国が取り締まるため、

生産者にも消費者にもメリットが

あります。

富士山をデザインした

丸いマークが目印です。

お問合せ先

大臣官房広報評価課広報室

代表:03-3502-8111(内線3074)

ダイヤルイン:03-3502-8449