中国地方 広島県

多彩な地形と産業を持つ「日本の縮図」

広島県は中国地方の中央付近に位置し、総面積は約8479m2と全国11位の広さである。

北部には中国山地が横断し、標高1000m級の山々が連なる。このあたりは降水量が多く、冬は寒冷で積雪が多い。中央部には世羅台地や賀茂台地などの高原地帯があり、こちらはやや寒冷で稲作、野菜、果物などの栽培が盛んである。南部は、温暖で雨や雪が少ない瀬戸内海式気候。川の河口付近にはデルタ(三角州)が発達し、広島平野が広がっている。また瀬戸内海には大小多数の島々が連なり、その特徴ある美しい風景は「東洋のエーゲ海」とも呼ばれる。

取材協力:広島県食生活改善推進員協議会

このように北の「山地」から「高原地帯」を超えて「低地帯」へと、南に降りていく階段状の地形を持つ広島県は、そのそれぞれの地域の気候と風土により、異なる産業や文化を持っている。

瀬戸内海沿岸では多彩な種類の魚介類が水揚げされており、特に味がよく安全性の高いカキは全国的に有名。農作物では特に柑橘類が有名で、その中でも全国一の収穫量を誇るのがレモンだ。島しょ部の傾斜地を中心に栽培されるレモンは「広島レモン」と呼ばれ、防腐剤を使わないため皮まで安心して使え、また一年中楽しむことができるのが特徴。

工業においては、広島市や呉市に旧日本軍の拠点があったことから造船業や鉄鋼業が発達し、現在では石油化学工業や自動車産業も盛んである。また他にはないオンリーワンの製品を作る企業や、世界を相手にトップシェアを誇るナンバーワン企業が多く存在する「ものづくり」県でもある。

そんな多彩な気候と産業を持つ広島県は「日本の縮図」とも言われている。

瀬戸内海の豊かな海から生まれた食文化

広島の食文化の大きな要素と言えば、やはり「海の幸」だろう。

瀬戸内海は大小多数の島々や入江があることにより変化に富んだ潮の流れが生じ、豊かな漁場を形成している。全国有数のカキの養殖場として知られている他、瀬戸内海を中心に豊かな漁場がひろがる。県東部のタイやタコ、県西部・中部のサワラをはじめ、カタクチイワシ、クロダイ、タチウオなどだ。瀬戸内海は内海であるため、一年を通してさまざまな魚を味わえる。

また、実は海のない場所でも食べられていた海の幸もある。それは「ワニ」と呼ばれるサメだ。まだ交通の発達していなかった時代、山間部では日本海側から運ばれてきたサメを、手に入りにくかった新鮮な魚のかわりに貴重な海の幸として食すようになったのである。

魚は「食べられないところがない」と言われており、昔から広島では、豊富に獲れる魚を刺身、煮つけ、焼き魚、フライ、天ぷらなど、さまざまな方法で調理して食してきた。そのため、郷土料理のなかにも海の幸を活かしたものが数多く存在し、「かきの土手鍋」「あなご飯」「鯛めん/鯛そうめん」「たこめし」「イギス豆腐」「うずみ」「ねぶとの唐揚げ」など、挙げればきりがないほどだ。

では、これらの食文化やそれを育んだ地形などについて、

芸北地域、

備北地域、

備後地域、

安芸地域の4つにわけて紹介していこう。

<芸北地域>

豊富な文化財と稲作のさかんな地域

芸北地域は、広島県西部の北側である安芸太田町、北広島町、安芸高田市などのある地域。

北部は標高が高く、冬は豪雪地帯でスキー場も多く存在している。16kmにもわたる大峡谷の「三段峡」や、日本の湿原分布における南限地帯である八幡湿原など、自然を楽しめる地域であるとともに、古くから民間伝承されている「芸北神楽」が現在でも盛んである。

また、この地では、牛を豪華な花鞍で飾り、着飾った早乙女たちが太鼓や笛の音にあわせて苗を植える民俗行事「壬生の花田植」が有名。国の重要無形民俗文化財やユネスコ無形文化遺産に登録され、今も文化が継承されている。

その「壬生の花田植」で振る舞われていたのが「きなこむすび」だ。丸く握り、食べやすいようにきなこをたっぷりまぶしたおむすびは、稲がまるまると実るようにという願いが込められていたとも言われ、行事とともに現在も大切に受け継がれている。

<備北地域>

交易地のなごり、ワニ料理

備北地域は、広島県東部の北側である庄原市や三次市を中心とした地域。北部は比婆山や道後山など1200m級の山々が連なる急峻な地形で「比婆道後帝釈国定公園」がある。中国山地と吉備高原の間には、江の川の何本もの支流が合流することにより生まれた「三次盆地」。この特殊な地形を持つ三次市では、早春から秋の間に深い霧が立ち込めることがあり、山から見るその美しい景色は「霧の海」と呼ばれる。

また、三次はこの川が合流する立地のため、古くから山陰と山陽を結ぶ交易地として栄えていた。その歴史を残す郷土料理が「ワニ」である。ワニと言っても実際にはサメのこと。サメはアンモニアを多く含み日持ちがすることから、半月ほどは刺身で食べることができる。そのため、交通の便が悪い時代には重宝され、秋祭りや正月、祝い事などのハレの時に食されていた。今でも三次市には「ワニを腹の冷えるまで食べてつかあさい」という、古くからのもてなしの言葉がある。「ワニの刺身」をはじめ、煮物、天ぷら、フライ、煮こごり、湯引き、かば焼き、吸い物、南蛮漬け、ワニめしなど、多彩な食べ方で食されている。

<備後地域>

温暖な気候がはぐくむ食文化と歴史

備後地域は、広島県東部の南側に位置し、北部は高原地帯で花や果物などの農業が盛ん。南部は瀬戸内海に面しており、降水量が少なく、冬も温暖。タコ、タイ、小エビなどの魚介類をはじめ、ワケギやクワイ、柑橘類の栽培が盛んである。特にクワイは全国一位の生産量を誇り、元々沼地に自生していたものを、福山城のお堀に持ってきたのが栽培のはじまりと言われている。「福山のくわい」は品質が良く、農林水産省の地理的表示(GI)保護制度に登録されるなど高い評価を受けている。全国的にはおせち料理でしか目にすることがあまりないクワイだが、地元では「くわいの甘煮」をはじめ、素揚げやサラダにしても食されるという。

そして、忘れてはならないのが尾道や鞆の浦だ。文学や映画の舞台としても有名で、寺社仏閣のある古い町並みはどこか懐かしい、温かさを感じることができる場所として、観光客にも人気である。

<安芸地域>

経済の中心地・多様な食文化

安芸地域は、広島県西部の南側に位置する。県庁所在地である広島市や重工業の盛んな呉市などを有し、中国地方の経済の中心であると同時に、「原爆ドーム」と「「嚴島神社」というふたつの世界遺産や、古い酒造りの街など、過去から現代にいたるさまざまな文化の要素を持ち合わせている。

食文化で言えば、広島では古くからカキを食す習慣がある。貝塚から出土した殻により、縄文・弥生時代には天然のカキを食していたことがわかっており、1500~1600年代には養殖が始まったと考えられている。現在ではその生産量は全国1位で、全国生産量の半分以上を占めるほど(令和2年「漁業・養殖業生産統計」農林水産省)。このあたりの湾はカキの生育に良い条件が揃っており、カキの身が大きく味は濃厚で、全国的に人気がある。地元ではそんなカキを「かき飯」「かきの土手鍋」「かき雑煮」「かきの殻焼き」「かきフライ」などさまざまな方法で食している。

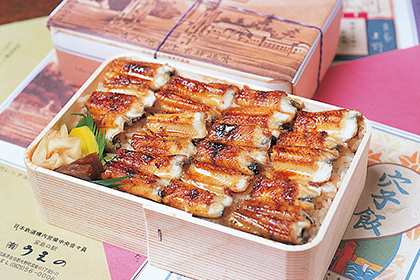

また世界遺産「「嚴島神社」のある宮島周辺では、江戸時代の文献にも記載があるほど古くからアナゴが獲られ、食されていた。かば焼きにしたアナゴをご飯に乗せた「あなご飯」は明治時代に駅弁として登場し、その後昭和30年代に観光バスのバス弁として人気を博した。現在でも宮島には「あなご飯」を提供する店が多数存在し、宮島観光には欠かせない名物となっている。

そしてもう一つ、「酒都」と呼ばれる町に伝わる料理を紹介する。東広島市の西条は「兵庫の灘」「京都の伏見」と並び称される銘醸地で、赤い煙突と白壁の酒蔵が立ち並ぶ、風情ある町並みが美しい町である。この町で杜氏たちのまかない料理として生まれたのが「美酒鍋」だ。鶏や豚肉、白菜などを塩こしょうなどの味付けで煮る鍋であるが、このシンプルな味付けは、利き酒に影響が出ないようにという杜氏ならではの工夫である。また名前の由来は、水仕事が多く仕事着がびしょ濡れになることが多かった蔵人を「びしょ」と呼ぶことから、「びしょ鍋」と言われ始め、近年になり「美酒鍋」という字があてられたという。今では毎年「酒まつり」で振る舞われ、地元の名物となっている。

このように広島県は、山間部の大自然、瀬戸内海沿岸の豊かな恵み、そして過去から現代へと伝承すべき重要な文化を持つ、非常に奥行きの深い県であると言える。広島の郷土料理で、その恵みと文化を一緒に十分に味わっていただきたい。

広島県の主な郷土料理

-

ワニの刺身

「ワニ」と呼ばれているが、実際食しているものは「サメ」である。「フカ」ともいう。...

-

うずみ

「うずみ」は、江戸時代に具をご飯の下に埋(うず)めて質素に見せかけて食べたこと...

-

八寸

「八寸」は安芸門徒(広島県西部地方の浄土真宗門徒)の多い地域で食された、山の幸...

お問合せ先

大臣官房 新事業・食品産業部外食・食文化課食文化室

代表:03-3502-8111(内線3085)

ダイヤルイン:03-3502-5516

FAX:03-6744-7175