水が豊かといわれる日本ですが、山がちな地形のため、雨が降ってもすぐに海に流れ出てしまいます。

稲をはじめ、多くの水を必要とする農作物を育てるには、水を貯めておく施設が欠かせません。

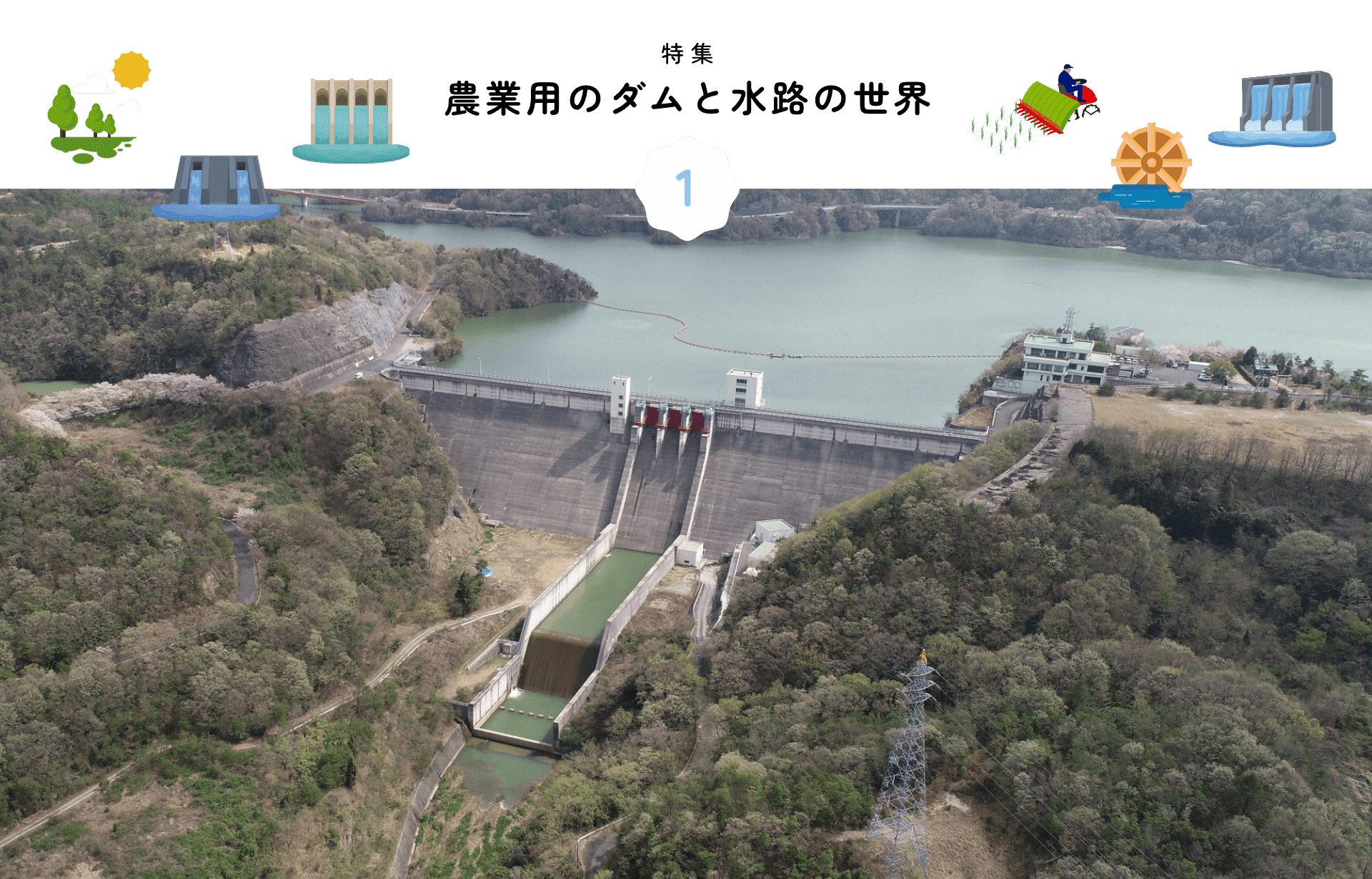

今回は、兵庫県三木市にある呑吐(どんど)ダムを題材に、

多くの水を貯められる「ダム」の役割について紹介します。

兵庫県の三木市と神戸市の境近く、

別名山田川とも呼ばれる志染(しじみ)川を堰き止めて造られた吞吐ダム。

明石市、加古川市、稲美町などからなる東播磨地域の

水田や畑約7,300ヘクタールのための農業用水の他、

神戸市や明石市など10市町への水道用水の供給も行っています。

呑吐ダム

ダムの目的: 形式:重力式コンクリートダム 堤高:71.5メートル

堤頂長:260.0メートル 有効貯水量:1,780万立方メートル

東播用水事業の一環として1987年に竣工

兵庫県南東部の東播磨地域は、雨が少ない瀬戸内気候のため、昔から水不足に悩まされてきました。県内最大の河川である加古川が流れ、広大な加古川水系を形成しているものの、台地や丘陵地が入り組んでいるため、農地に水を引くことは容易ではありませんでした。しかし土木技術が発達した明治期になると、印南野(いなみの)台地に向け、淡河(おうご)川疏水と山田川疏水の淡山(たんざん)疏水事業が行われて農業用水が確保され、それまでの中心的な作物だった綿に代わって本格的な稲作が可能になりました。さらに戦後を迎え食料増産が国の緊急課題となると、大規模な国営農業水利事業が続々と行われました。1970年から1993年にかけて実施されたのが、東播磨地域の農業用水と水道用水の開発を目的として実施された「東播用水事業」で、川代、大川瀬そして呑吐の3つのダムが建設されました。

今日のような取水の技術がなかった頃、降雨の少ない地域で水を確保するほぼ唯一の手段がため池でした。東播磨地域にはため池が多く、特に印南野台地周辺には約600もの大小さまざまなため池が点在しています。

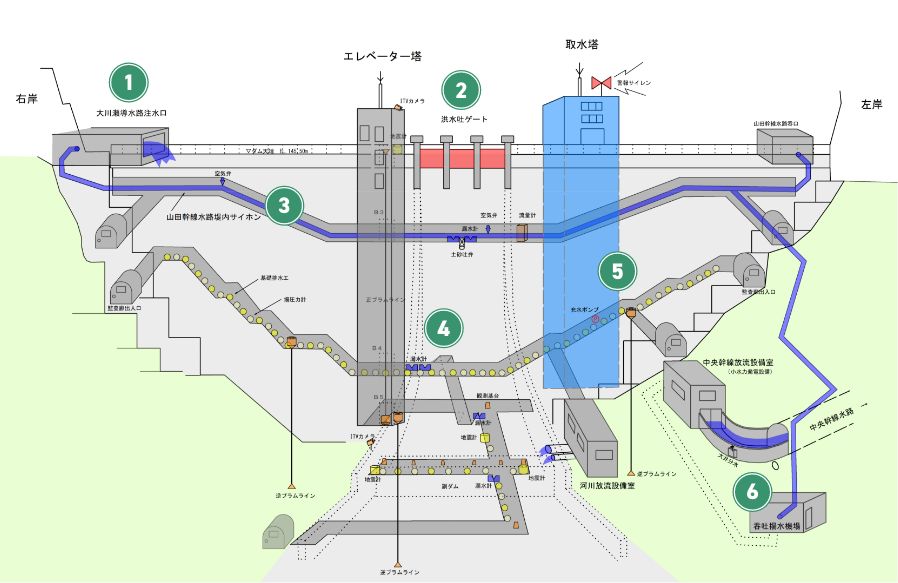

呑吐ダムの構造

大川瀬導水路注入口

大川瀬ダムから送水された水の出口

洪水吐ゲート

大雨の際、最大で1秒間に925立方メートルの水を放流する能力がある

山田幹線水路堤内サイホン

大川瀬導水路を流れてきた水の一部は、ここを通って山田幹線水路から淡山疏水に流れて行く

監査廊

ダムの堤体内部にある、ひび割れや漏水などの異常の有無の観察・測定などの点検を行う管理用通路

プラムライン

水圧や地盤の変形などによって生じるダム堤体のひずみを測定する計器。呑吐ダムには4カ所ある

呑吐揚水機場

呑吐ダムの水を山田幹線水路に補給するためのポンプ場(東播用水二期事業で建設)

3つのダムが連携して受益地に水を供給

3つのダムが設けられている加古川の支流は自己流量が少ないため、ダムとダムをつなぎ、連携させることで水を確保するという高度な水利システムが採用されました。加古川の上流、篠山川の川代ダムの水は、13.4キロメートルの川代導水路を通じて東条川の大川瀬ダムに導かれ、さらに22.7キロメートルの大川瀬導水路で呑吐ダムと連結します。そしてそこから12.6キロメートルの中央幹線水路によって印南野台地に達します。また2013年から2021年にかけて実施された東播用水二期事業では、北部地域での酒米の増産による水不足に対応するため用水再編を行い、呑吐ダムに揚水機場を設置し、大川瀬ダムの水のみに頼っていた山田幹線水路に呑吐ダムの水を補給できるようにしました。総延長約50キロメートルの幹線水路に加え、これに接続する既存の用水路やため池も合わせて、複雑かつ壮大な水利ネットワークが形成されています。また呑吐ダムは、直轄管理事業(加古川水系広域農業水利施設総合管理事業)で管理されています。1990年からスタートしたこの事業は、昭和に行われた加古川水系にかかる3つの国営農業水利事業(東条川地区、加古川西部地区、東播用水地区)で建設された基幹的農業水利施設を一元的及び総合的に管理するための事業です。

東播用水二期事業の概要模式図。3つのダムを結ぶ幹線水路を中心に、水利ネットワークが張り巡らされていることがわかります。

呑吐ダムにある農林水産省近畿農政局加古川水系広域農業水利施設総合管理所の水管理システム操作室。ここから3つのダムのゲートや揚水機場などを遠隔で操作・管理することができます。

「受益地の方々にとっては水不足が一番困るので、心配をおかけしないようにしっかり供給できるようにしておきたいですね。貯水しながらゲリラ豪雨による洪水対応もあるので、放流の判断など難しいところです」と語る、総合管理所長の牛島義雄さん。

COLUMN さまざまな役割を担っているダム

ダムは、利用目的による分類では、農業用水などの用水補給を目的にした利水ダム、洪水調節を目的とした治水ダム、土砂の流出の防止や調節を目的とした砂防ダムなどに大別されます。利水ダムおよび治水ダムをさらに細かく分けると下の表のようになり、それぞれアルファベットの記号で示すことができます。近年では単一の目的に特化したダムよりも、複数の目的を持った「多目的ダム」が一般的です。

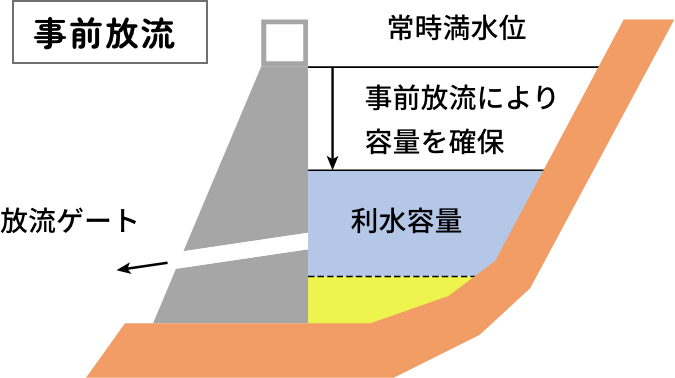

大雨でダムに流入する川の水量が増えた時、ダムの常時満水位を越えて溢れるのを防ぐために洪水吐のゲートを開いて放流しています。

事前放流による洪水調節や小水力発電への取り組み

呑吐ダムはかんがい用水と水道用水の供給を目的とする利水ダムですが、近年は新たな役割も持つようになっています。そのひとつが洪水調節の役割です。近年の豪雨災害の激甚化を踏まえ、国は「既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針(2019年12月12日)」を策定し、緊急時に治水ダムだけでなく利水ダムも「事前放流など」によって洪水調節に最大限活用する方針が示されました。これを受けて2020年に「加古川水系治水協定」 が締結され、呑吐ダムでも、国土交通省が策定した「事前放流ガイドライン」に基づいた事前放流に取り組んでいます。また2015年にはダムからの取水を利用した発電を行うため、東播用水二期事業において堤体下流に小水力発電所を設置し、2016年から運転を開始しています。発電所から得た収益は、東播用水土地改良区が管理する施設の維持管理費に充当されています。

出水期である6月から10月の時期に基準を超える大雨が予想される場合に、事前に放流して一時的に水位を下げ、空き容量を確保します。

呑吐ダムの小水力発電所。発電機内のプロペラを通過する水流によって水車が回転して発電する仕組みです。シャフトを持たない構造で潤滑油が不要なので、下流の水質を悪化させないようになっています。

普段は堤体下部にある河川放流口から下流に水を流しています。

事前放流もこの放流口を利用して行います。

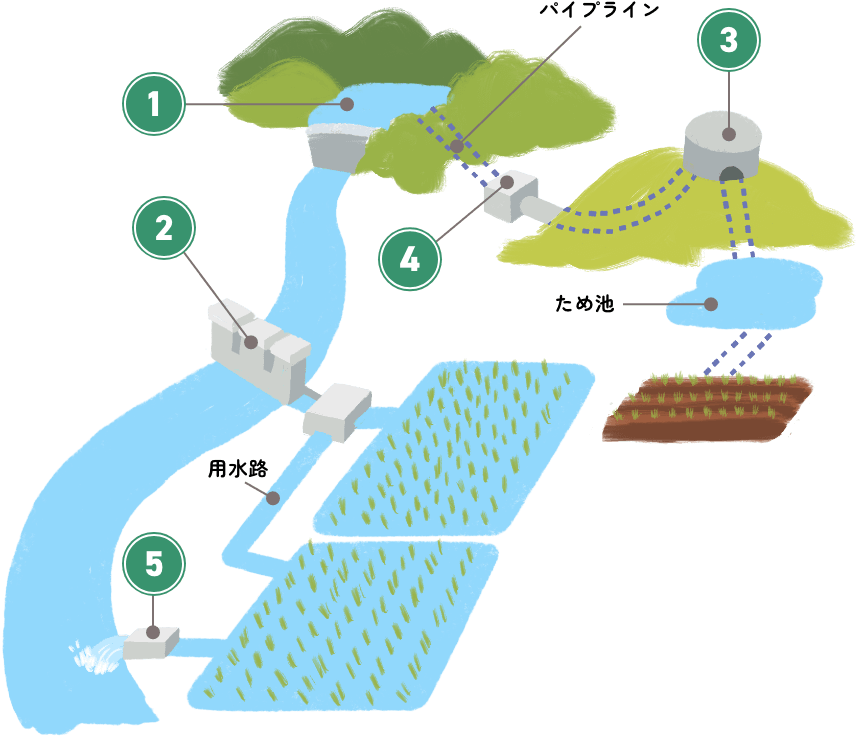

COLUMN かんがい排水施設の基本構成

土地によって違いはありますが、かんがい排水施設の基本的な構成は図のようになります。ちなみに農業用ダムと堰、ダム湖とため池には厳密な違いはありません。日本では水を堰き止める堤の高さが15メートル以上のものがダムと定義されているので、15メートル未満のものが堰やため池になります。

-

ダム

川の水を堰き止めて用水を貯留する施設

-

頭首工

用水路の頭首部にある堰や水門など、川から農業用水を取水する施設の総称

-

調整池やファームポンド(配水池)

配水量を調整するため水を一時的に貯めておく水槽

-

揚水機場

水を高い所に汲み上げるポンプ場

-

排水機場

余分な水を汲み上げて排水するポンプ場

498カ所に及ぶため池や河川へつながるかんがい施設を管理

呑吐ダム(直轄管理事業)では、3つのダムおよびそれらを結ぶ幹線水路の水を管理していますが、そこから先の水を管理しているのが、水土里ネット東播用水 (東播用水土地改良区)です。水土里ネット東播用水では、総延長約372キロメートルの水路に加え、揚水機場26カ所、頭首工2カ所、遠方監視制御施設36局などのかんがい施設を管理して498カ所のため池などへの配水を行っています。ため池の水位チェックは近隣の農家などが務める水利委員が行いますが、各地域からの要請を受けて4名の職員と7名の業務委託の管理員が手分けしてポンプやバルブ、ゲートなどを操作し、送・停水を行います。配水量は長年の配水実績から蓄積されたデータを参考に決めますが、約500ものため池などを把握するだけでも相当な労苦が忍ばれます。また配水データを取りまとめて受益地全体の必要予想水量を計算し、1日数回、呑吐ダムに供給依頼を行います。東播用水の水利ネットワークはさまざまな人によって末端まで支えられ、この地に恵みをもたらしているのです。

管理を担当する長谷川博彦さん(左)と平野匡彦さん(右)。「ここ10年で水の使用量は増えています。栽培品目が多様化したことで、水を使う期間が長くなっているからだと考えられます」と平野さんは語ります。

南部地域は開水路が多いので、詰まりを防ぐための掃除も重要な作業。

ため池へ送・停水するためのバルブ操作。忙しい時は一人で1日70カ所以上回ることもあるそうです。

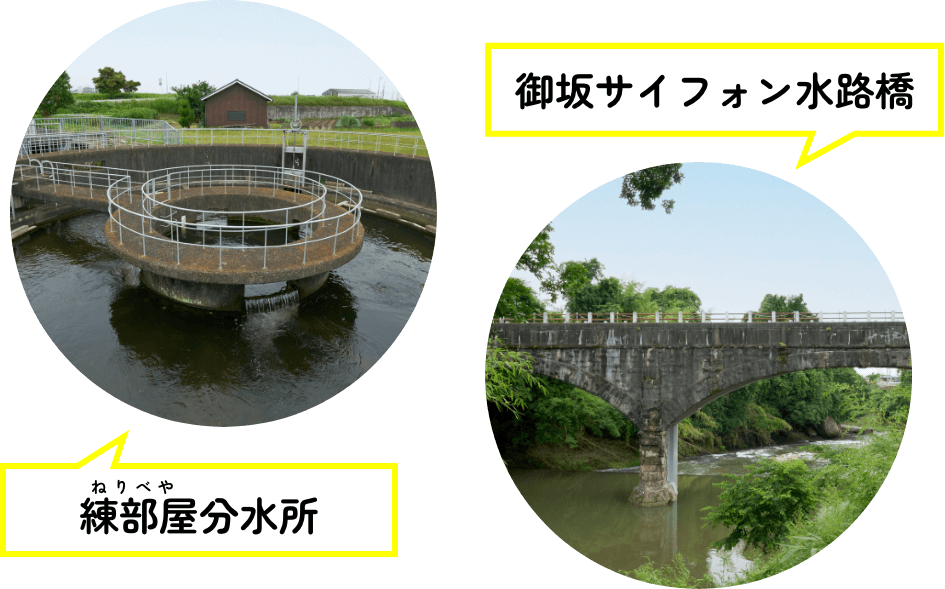

明治から大正期にかけて造られた淡山疏水は、2014年に世界かんがい施設遺産に登録されています。御坂サイフォンをはじめ当時の最新技術を導入して建設された施設が現存しており、現役で使用されている施設もあります。水土里ネット東播用水では、「淡山疏水・東播用水親子学習会」「東播用水源流ミニツアー」「呑吐ダム探検隊」といった見学ツアーを定期的に開催しています。こうした取り組みに対して、2022年の第9回「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」アワードにおいて、優良事例に選定されました。

今週のまとめ

雨が少なく、水が不足しがちな土地でも、

ダムをはじめ、さまざまなかんがい施設が連携することで、

限られた川の水を有効に使って農業を行うことを可能にしています。

お問合せ先

大臣官房広報評価課広報室

代表:03-3502-8111(内線3074)

ダイヤルイン:03-3502-8449