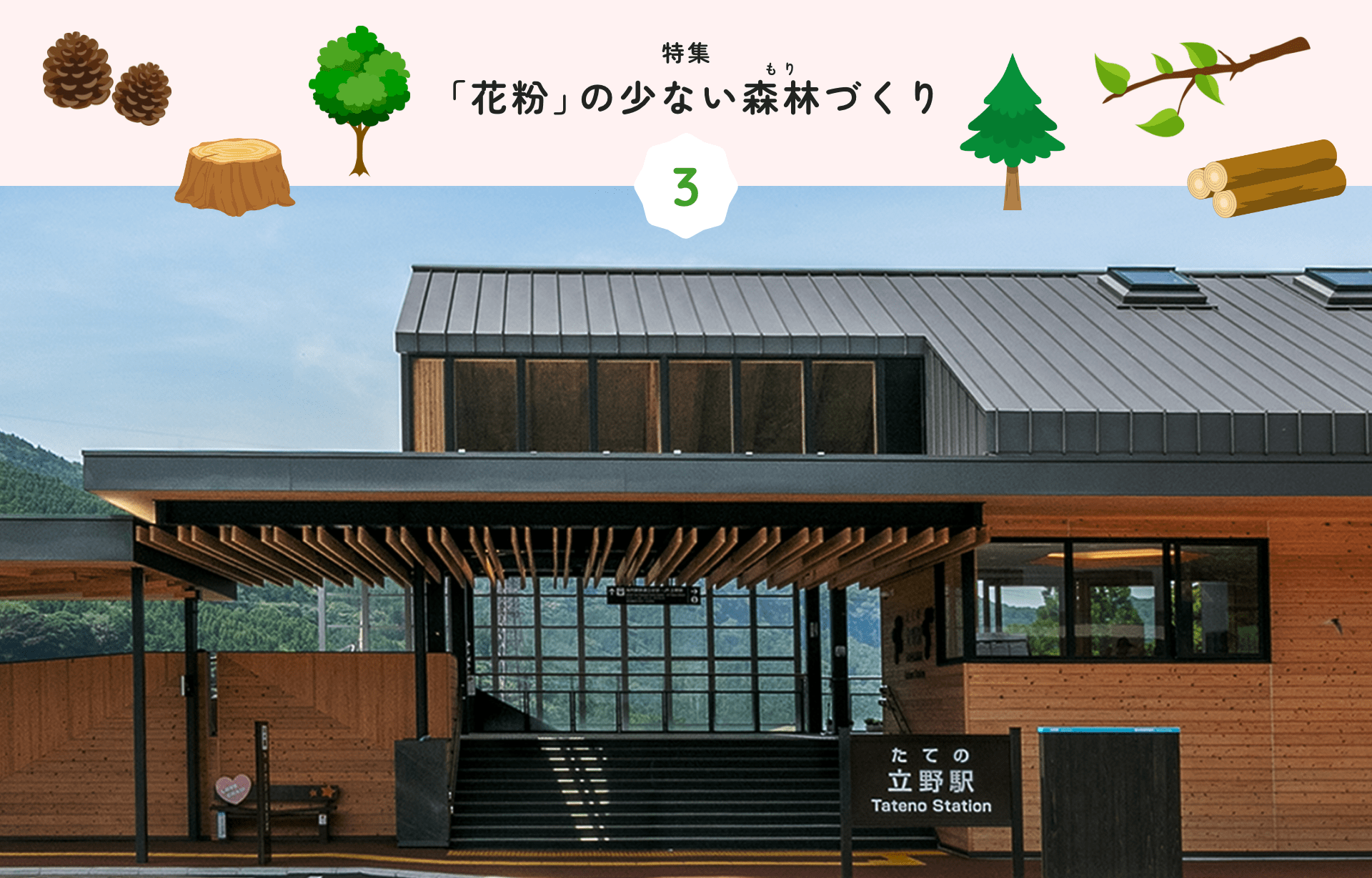

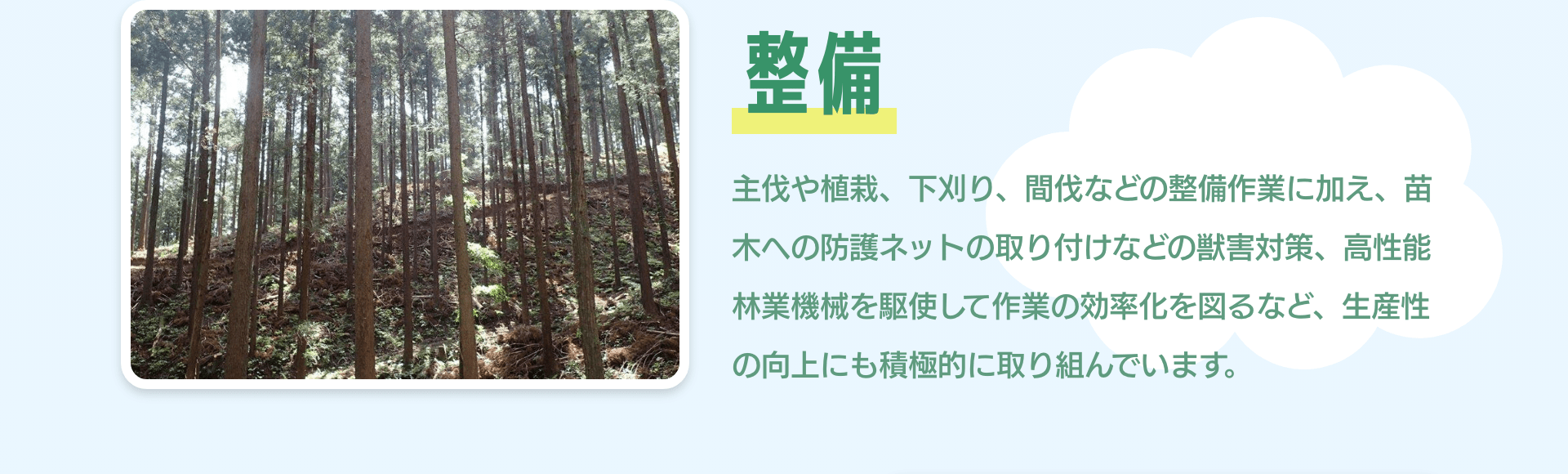

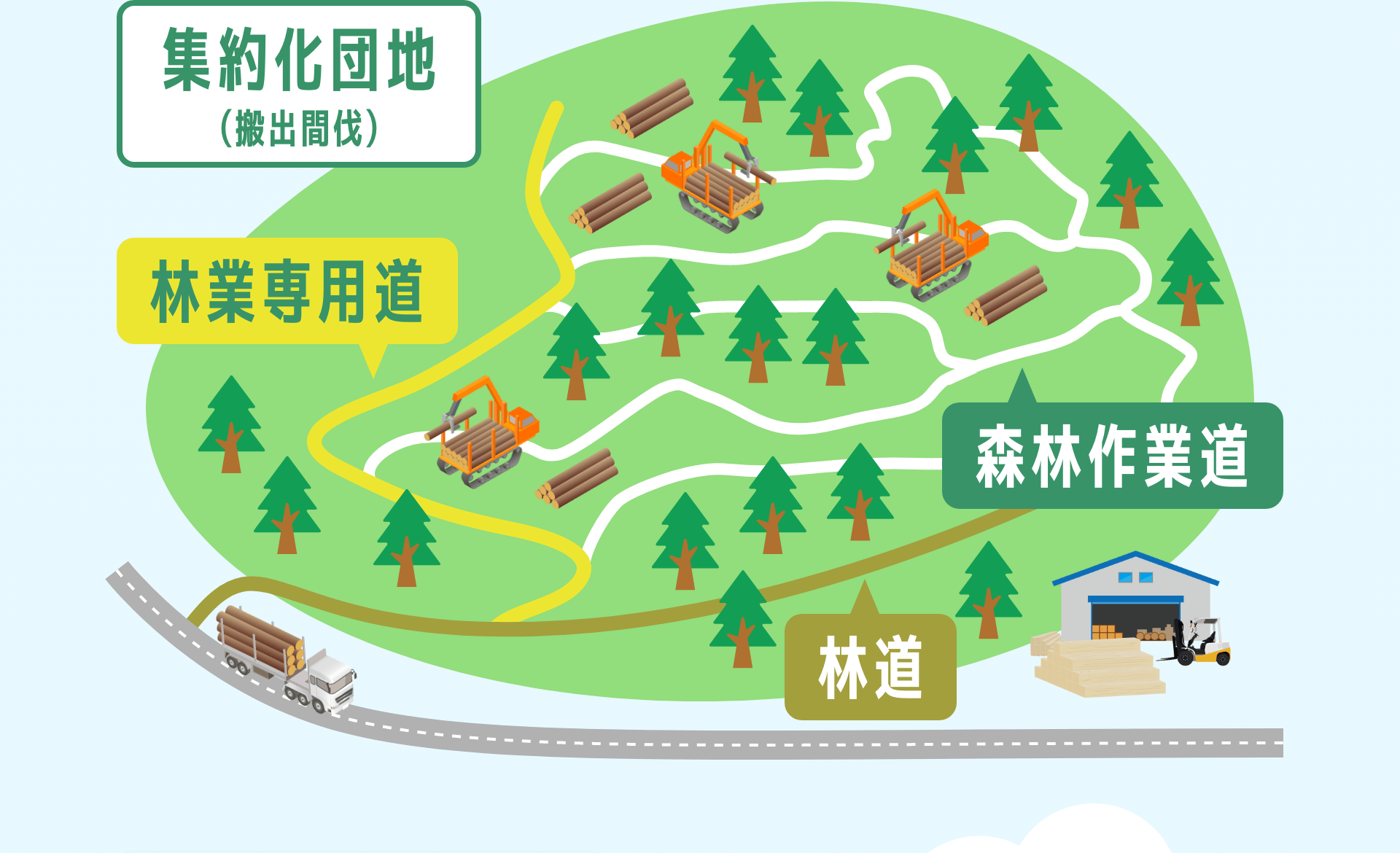

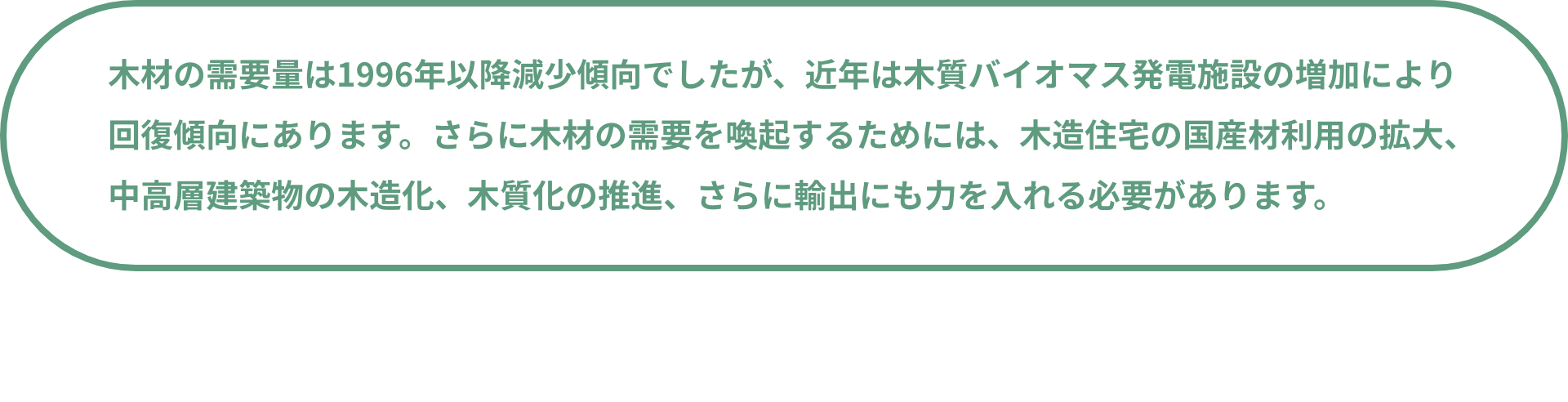

林業の現場では花粉の発生源を減らす

取り組みが進んでいます。

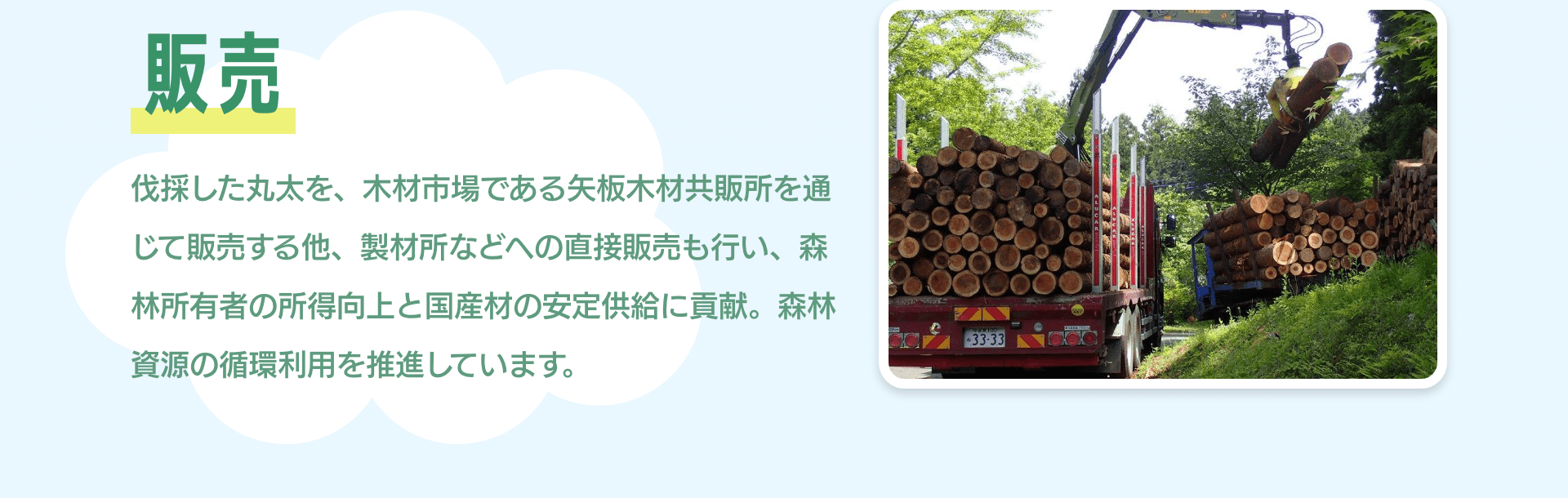

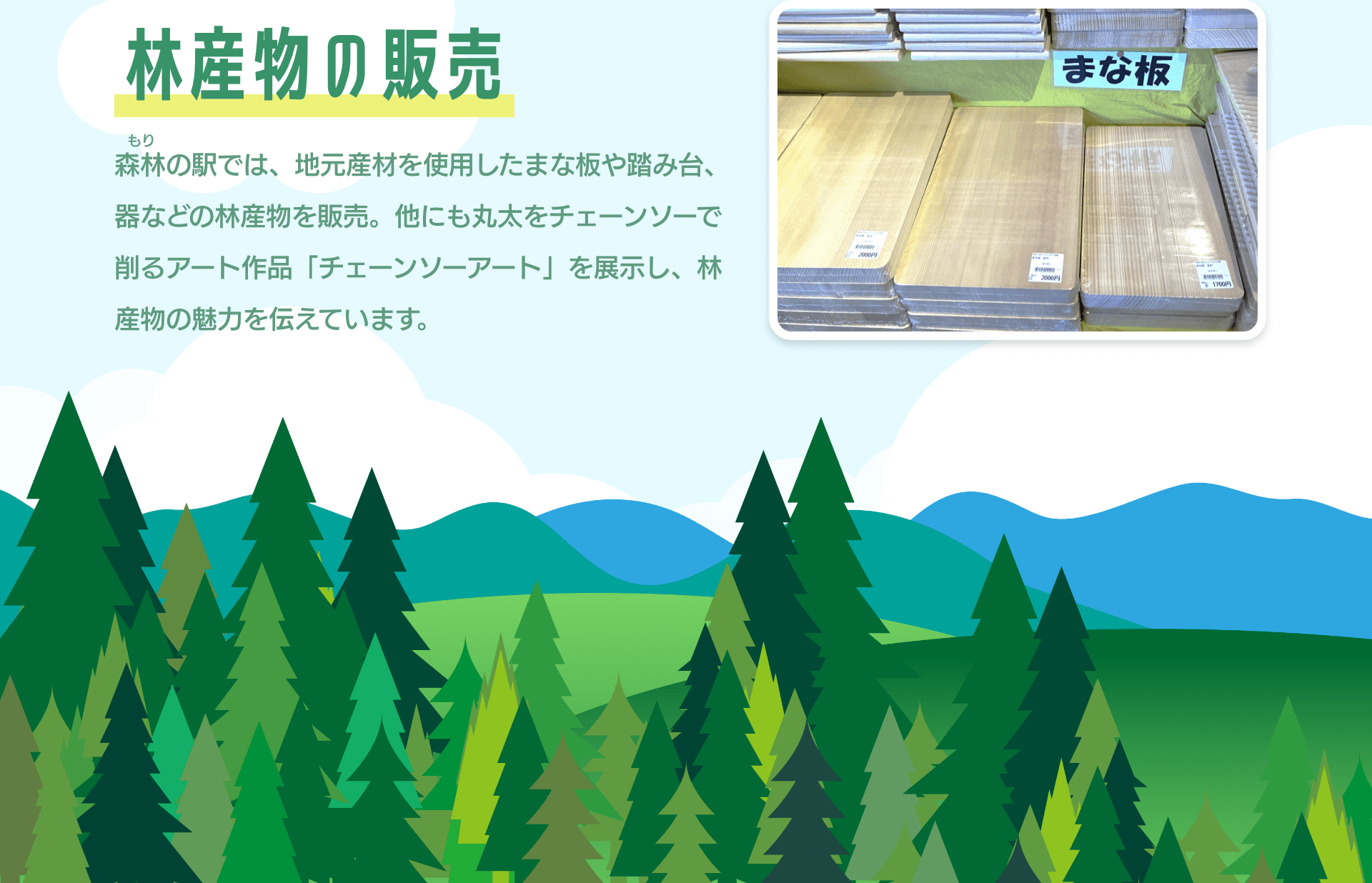

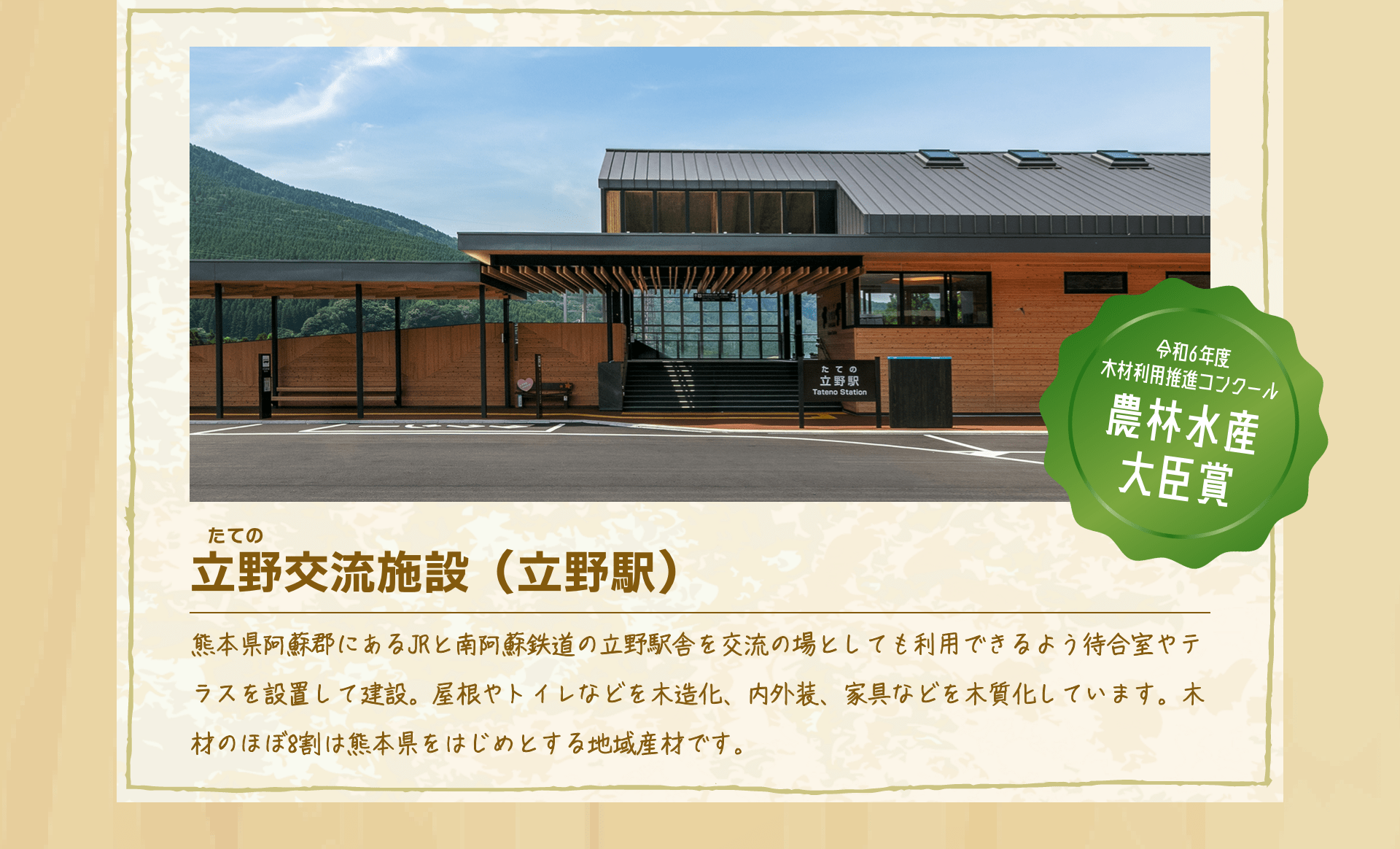

公共施設やオフィスビルなどに

木材を利用する動きも進み、

「伐って、使って、植えて、育てる」資源の

循環利用 が活発になっています。

今週のまとめ

林業の現場では、花粉の少ない

スギへの植替えを進めるための取組が

行われています。

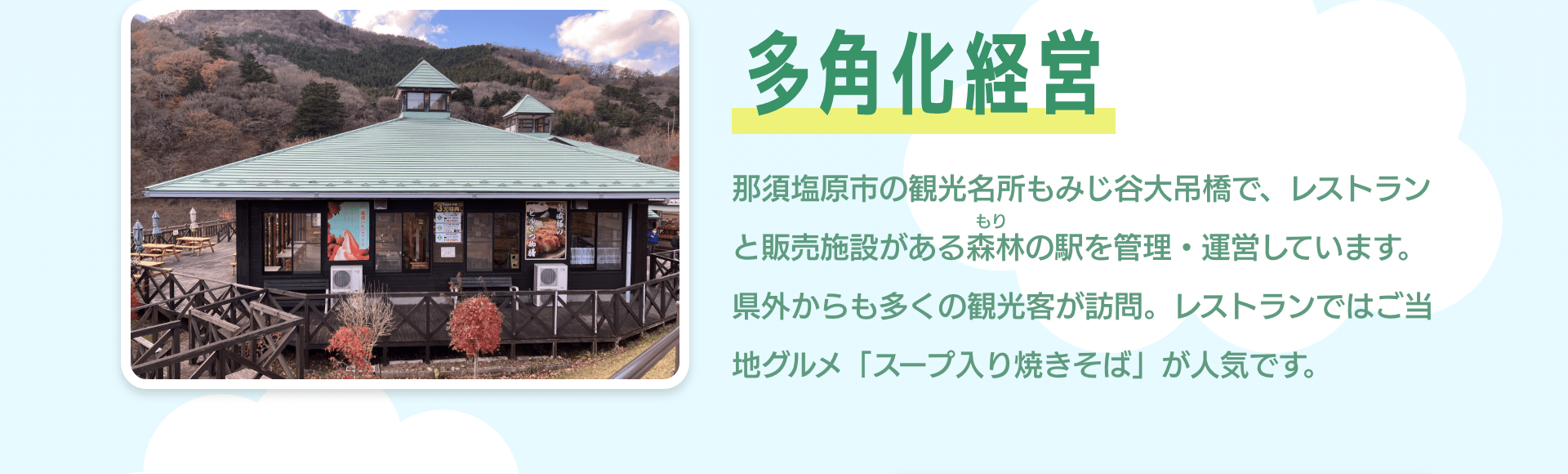

建築分野を中心に、

スギ材の需要が拡大しています。

日本の森林は、これからもより良い姿に

変化していきそうです。

お問合せ先

大臣官房広報評価課広報室

代表:03-3502-8111(内線3074)

ダイヤルイン:03-3502-8449