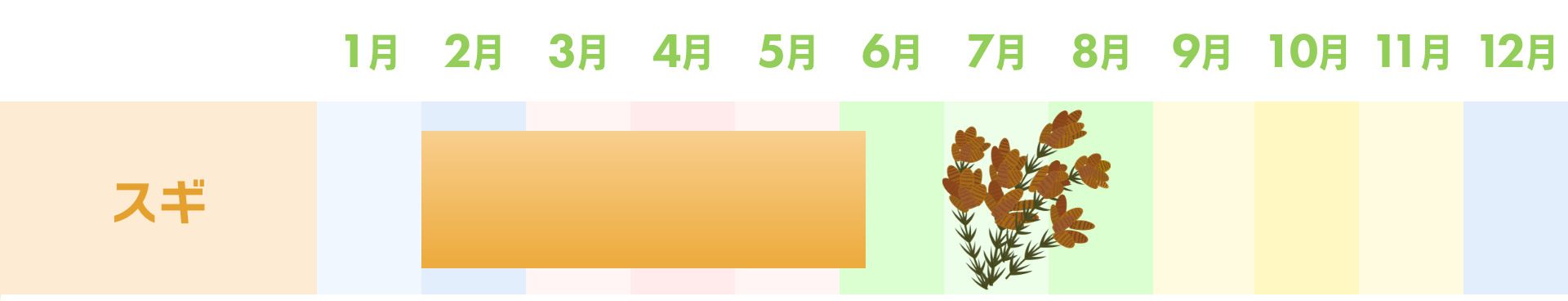

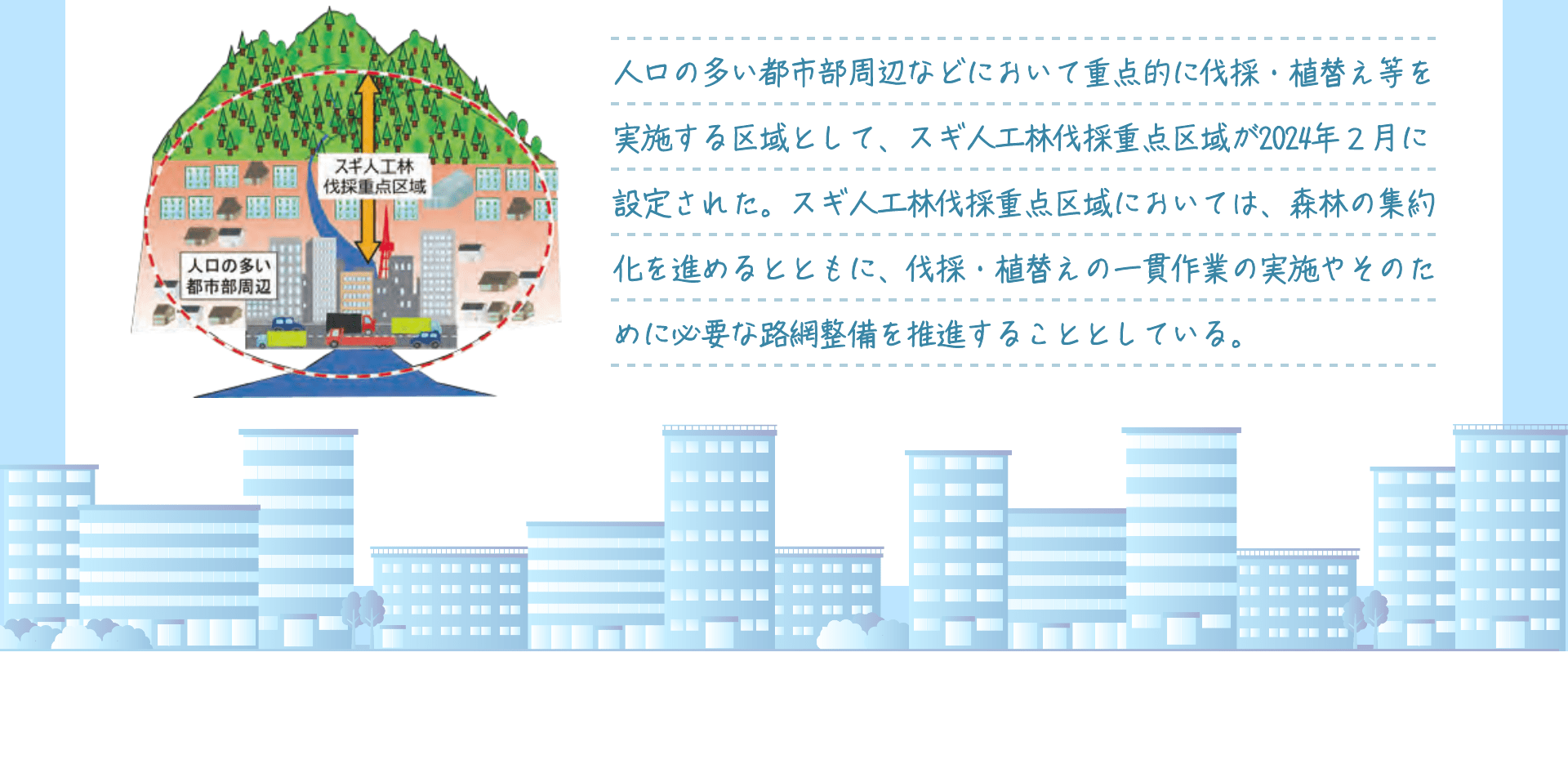

特定の植物の花粉が原因となる花粉症は、

社会的に大きな問題となっています。

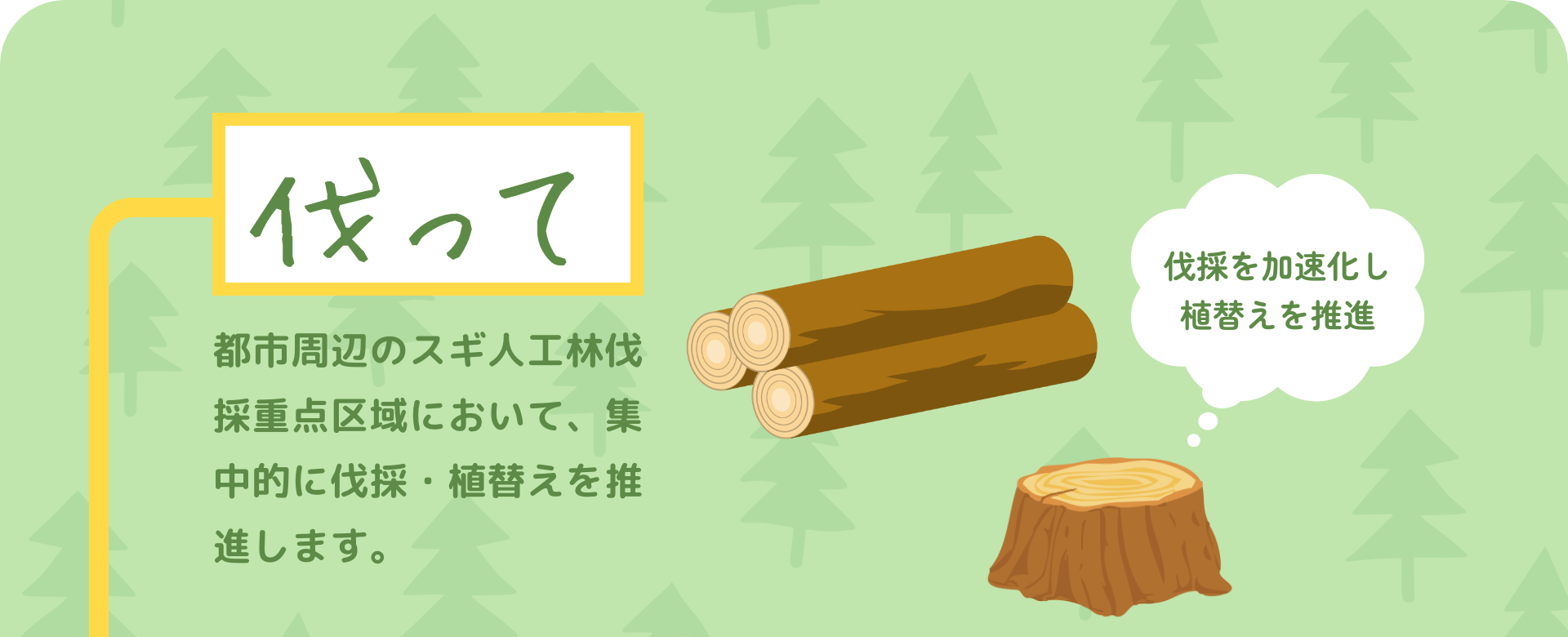

これまで行われてきた花粉発生源対策を

さらに効果的に行えるよう、

2024年からは森林と人の付き合い方を変える、

新たな取り組みを開始しています。

今週のまとめ

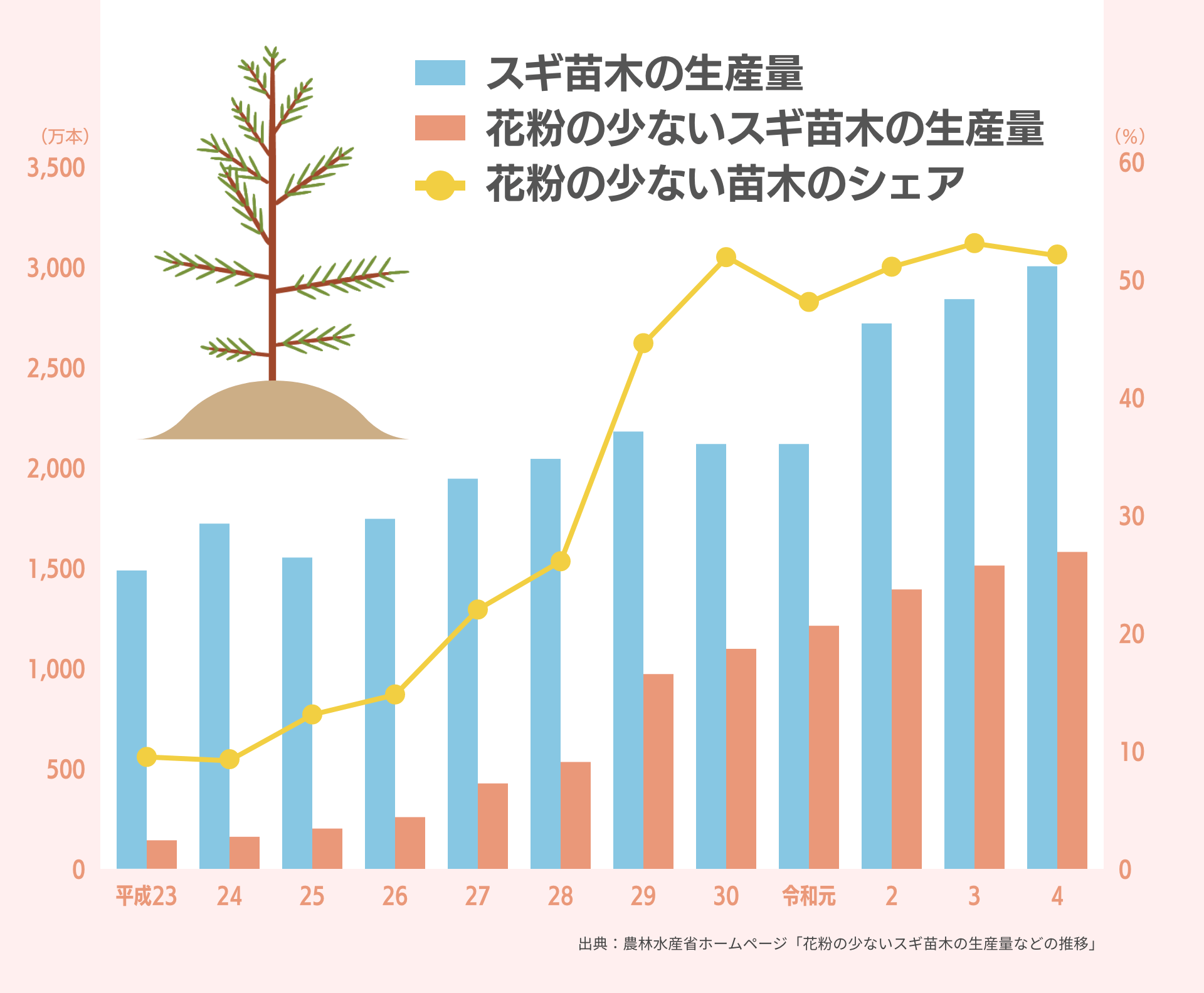

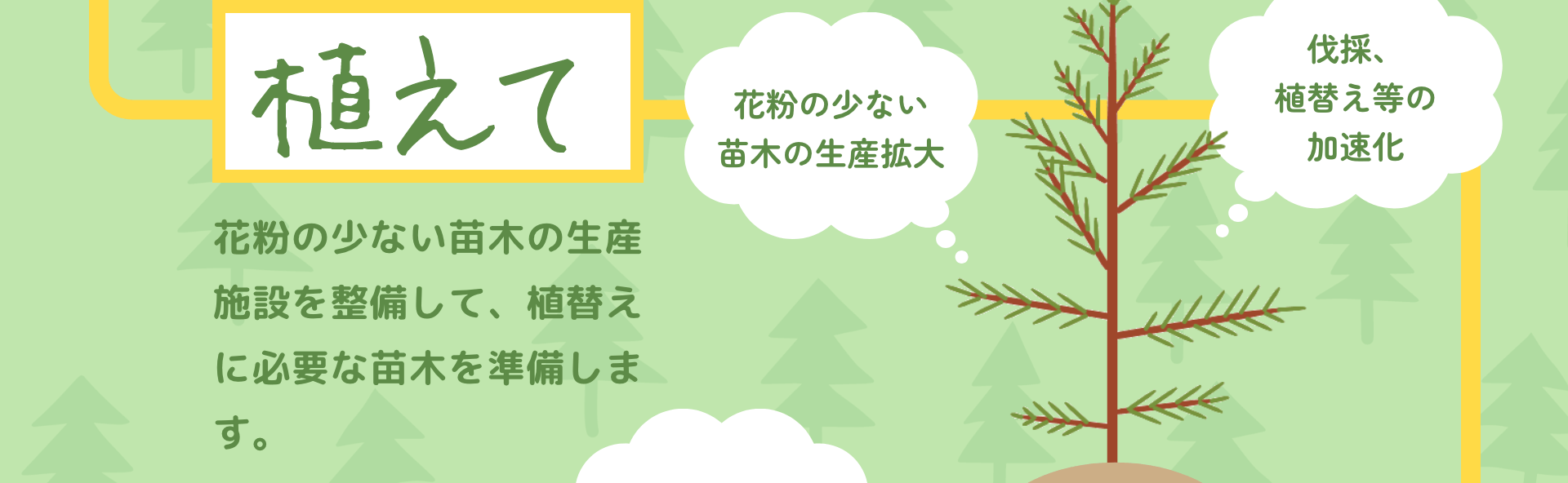

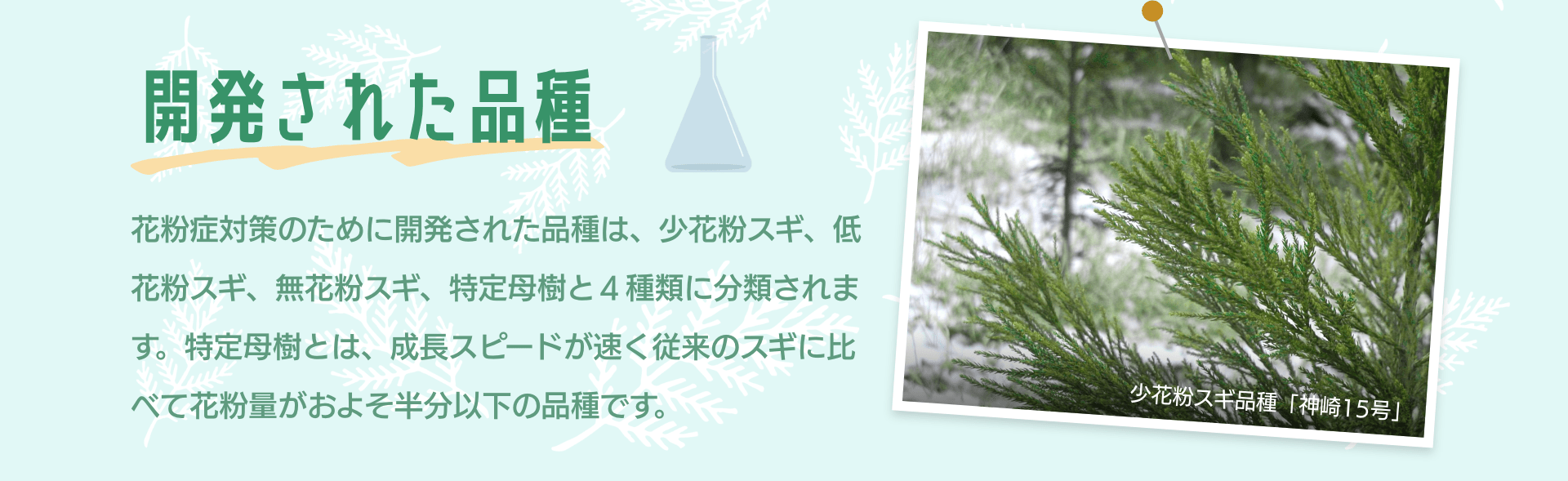

花粉の少ないスギを開発するなど

花粉症への対策が進んでいます。

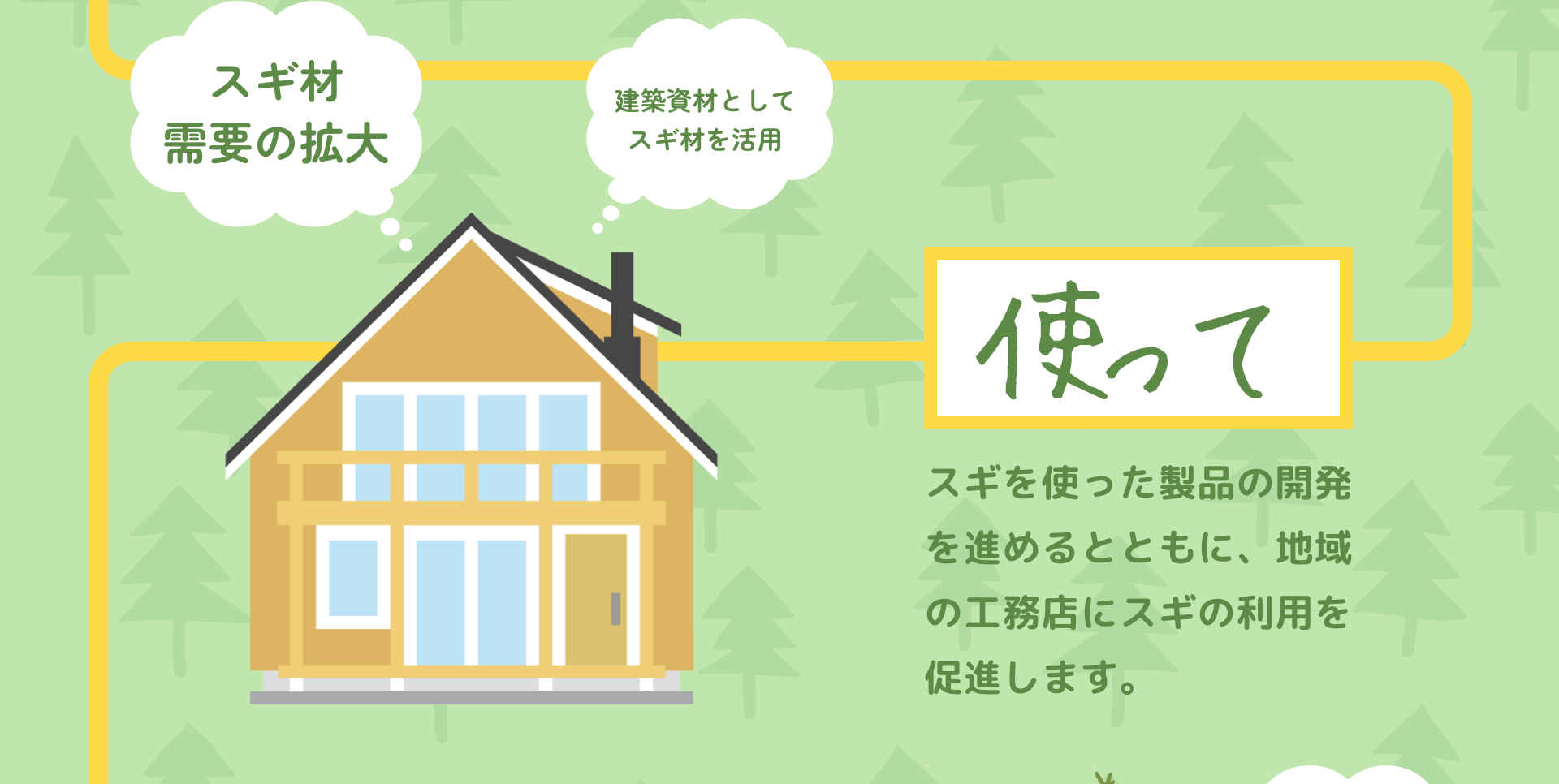

今後、森林資源の循環利用を推進し、

花粉の少ない森林へと

転換することで、

さらなる効果が期待できそうです。

お問合せ先

大臣官房広報評価課広報室

代表:03-3502-8111(内線3074)

ダイヤルイン:03-3502-8449