関西地方 兵庫県

2つの海と5つの地域、異なる自然・風土に育まれた食文化

兵庫県は日本のほぼ中央に位置し、2つの海に面している。北は日本海、南は瀬戸内海に面し、淡路島を介して太平洋に続く。面積は8401.02㎢で、近畿地方では最大の広さだ。明治元年に摂津国と播磨国を管轄する兵庫県が設置され、その後何度かの改編を経て、昭和38年に現在の県域に確定した。

気候は、県中央を横切る中国山地を境に大きく2つに分別される。北側は冬に降水量が多い日本海側気候、南側は乾燥した晴天で雨が少ない温和な瀬戸内海式気候となっている。

取材協力:兵庫県家庭料理調査 グループ (片寄眞木子、坂本薫、作田はるみ、田中紀子、富永しのぶ、中谷梢、原知子、本多佐知子)

「古事記」の神話では、日本列島ができたときに最初に生まれたのが淡路島と語られ、県内では、日本最古の恐竜の化石も発掘されている。国指定史跡の城や日本遺産、古墳の数はどれも全国一を誇る。また、日本の標準時を定める子午線(東経135度)も通っている。

兵庫県は、歴史、風土も異なる摂津、丹波、但馬、播磨、淡路の五国と呼ばれる5つの地域から構成され、それぞれの地域に根ざした多彩な食文化を育んできた。

<摂津地域>

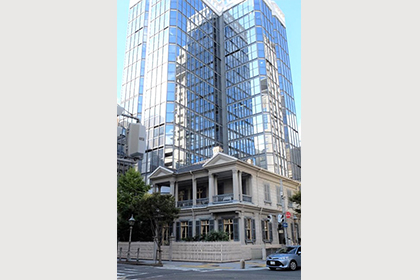

国際都市・神戸を擁する新旧文化が入り混じる食の玄関口

神戸市は、海沿いに立ち、振り返ればビル群の向こうに六甲山地が緑鮮やかにそびえ立つ、海と山に挟まれた街である。慶応3年(1968年)に神戸港が開港して以来、多くの外国人が訪れる国際都市として発展してきた。「旧居留地」は、外国人の住居や通商の場として設けられた場所であり、当時のレンガや石で造られた建物が近代的なビルの立ち並ぶ通りに違和感なく溶け込み、美しい街並みを作り上げている。

画像提供:Kimiko Uyama

画像提供:有馬温泉観光協会

<丹波地域>

暮らしの中に息づく黒豆料理

画像提供:Kimiko Uyama

画像提供:Kimiko Uyama

この地に長年暮らす地元の方に話を聞くと、「子どもの頃、毎年5月に行われる神社の御田植祭に行くと、いつも洗い米と蒸した黒豆をいただきました。黒豆ご飯にして、家族で健康を祈って食べたものです」と、教えてくれた。この風習は現在でも続いているという。黒大豆が、丹波篠山の食文化に根付いたものであるかが伺える。

また猪肉はぼたん鍋となり、冬の風物詩として知られている。丹波篠山は全国でも有数の猪の猟場であり、良質な猪が捕れることで有名だ。正月や特別な日のおもてなし料理となっている。

<但馬地域>

観光客が特別列車に乗って訪れるカニの聖地

画像提供:兵庫県公式観光サイト

一方、内陸にも江戸時代の頃より親しまれてきた郷土食がある。そば屋が軒を連ねる豊岡市出石町の「出石皿そば」は、ネギ、大根おろし、生卵などの薬味とともに、小皿で提供されるため、一人で何皿も食べられる。皿を積み重ね、箸の長さと同じくらいの高さを食べると一人前と言われている。

<播磨地域>

世界遺産の足元に広がる海の幸

明石駅からほど近い「魚の棚商店街(うおんたな)」はアーケード街に約110の店舗が並ぶ。店先の板の上には、くねくねと動くたこ、ぴちぴちと跳ねる小エビ、さばいた長いハモなど、朝網や昼網で水揚げされたものが載っている。

画像提供:Kimiko Uyama

以前は国内でも有数の捕獲量を誇った播磨灘産アナゴだったが、近年は捕獲量が激減している。地元の漁協では、アナゴの稚魚の状況調査や捕獲時の底引き網の目を大きくするなど資源保護の試みをしながら、養殖にも関心を寄せている。

画像提供:Kimiko Uyama

「無駄なく飽きずに」家庭の工夫から生まれた郷土料理

どれも日常食に、無駄なく飽きずに食べる工夫を加えた郷土の料理である。

画像提供:高砂市

<淡路地域>

神話の島に伝わる多彩な食材と食文化

淡路島は、『日本書紀』や『古事記』では、イザナギ、イザナミの2神が日本列島より先につくったと記されている。明治の廃藩置県で淡路は兵庫県と徳島県に二分され、その後、全島が徳島県に編入されたが、明治9年に兵庫県となった。

淡路は古くから朝廷に食料を納める御食国(みけつくに)であったとされ、現在に至るまで豊かな農水産物で多彩な食を提供している。

6~8月が最盛期の播磨灘のマダコは、ゆでダコや煮ダコ、干ダコ、あるいは生のタコを使った「たこめし」になる。

また島に伝わる「ちょぼ汁」は、出産後の嫁の体力回復のために豆やもち米を使って作る料理だが、お祝いに集まった人々にも振る舞われる習慣がある。

「いびつ餅」は一般的には柏餅の名前で知られている。淡路には、柏の葉が自生していなかったためサルトリイバラの葉を用いてきたという。主に5月の端午の節句に作られるが、農家では田植え後や繁忙期の仕事の合間にも食べられてきた。

画像提供:南あわじ市

歴史、風土が異なる五国には、それぞれの地域の環境や生活に根ざした多種多様な郷土料理が生まれ、息づき、地域の人のみならず訪れる人々を魅了している。

兵庫県の主な郷土料理

お問合せ先

大臣官房 新事業・食品産業部外食・食文化課食文化室

代表:03-3502-8111(内線3085)

ダイヤルイン:03-3502-5516