農業就業人口が減少する一方、

就農や副業の可能性を考える未経験者層も存在しています。

各自治体ではそんな人たちに向け、

就農の機会を広げるさまざまな施策を展開しています。

今回は多彩なチャネルで農業との接点を提案する、山形県の取り組みを紹介します。

農業未経験者の若者は

農業に高い関心を持っている!

農業就業人口の減少が問題視されるいま、JA共済連(全国共済農業共同組合連合会)が2023年末、全国の10代から50代の10,000人を対象に「農業に関する意識と実態調査」を行った結果、農業未経験者の23.2パーセントが「農業をやってみたい」と回答。なかでも10代から30代の若い世代が軒並み25パーセント以上の高い興味を示しました。また、学生の約3割が就農意向を持ち、副業や兼業の意向のある人で「可能性あり」と回答している人が、約43パーセントにも上ることがわかりました。

今後、農業をやってみたいですか?

農業未経験者の8,947人に「農業をやってみたいか?」と聞くと、23.2パーセントが「やってみたい」と回答。なかでもZ世代(15歳から27歳)では、26.9パーセントと関心が高いことがわかりました。

就職意向のある学生に聞く

今後の就職先

としての農業は?

副業・兼業意向がある人に聞く

今後の副業・兼業

としての農業は?

就職意向のある学生641人に、就職先に農業を選ぶ可能性を聞くと、28.1パーセントが「ある」と回答。また、副業や兼業の意向がある2,874人も、42.8パーセントが農業に携わる可能性があると回答しました。

山形県ではさくらんぼの収穫など農繁期における労働力不足を解消するため、現在、主に以下の3つの取り組みを行い働き手の確保を推進しています。

やまがた農業ぷちワーク

やまがた農業ぷちワーク

これまでの長期間やフルタイムでの求人とは異なり、農家と求職者を1日や時間単位でマッチングするアプリ「daywork」を活用することで、働き手の確保を目的とした試みです。パートタイム勤務を希望する主婦層や休日に副業として農作業を行いたい社会人など、多様な方々が利用しています。

農作業受委託モデル事業

農作業受委託モデル事業

県外からの多様な人材確保を目的とした、山形県とJA全農山形、旅行代理店のJTBによる三者間協定プロジェクトです。旅行ついでに農作業に従事してもらう「アグリツアー」をはじめ、社員研修やテレワークの合間に農作業に参加する「アグリワーケーション」、そして、大学の部活や企業のスポーツチームを対象とした「アグリキャンプ」の3つの取り組みを展開しています。

やまがたチェリサポ職員制度

やまがたチェリサポ職員制度

平成31年(2019年)から、山形県はもっとも労働力不足が深刻である5月から7月のさくらんぼの収穫作業限定で、一部の県職員の副業を許可する制度を導入しました。毎年春、職員を対象に募集が行われています。

当事業を担当する

山形県農林水産部の後藤克典さん。

山形県の担当者に聞きました!

これら3つの取り組みは、いかなる効果をもたらしたのでしょうか。山形県農林水産部の後藤克典さんに、各取り組みの現状と効果を伺いました。

「『やまがた農業ぷちワーク』は、アプリの活用で就農が1日や時間単位で可能となったことから、就労期間がネックで就農できなかった方にも参加いただけるようになりました。参加者の3分の1が会社員であり、休日はもちろん平日でも出社前にバイトされる方など、この制度ならではの働き方をする方もいらっしゃいます」

なお、令和3年度にスタートした同事業は、初年度のマッチング者数が3,181名、令和4年度が6,685名、そして昨年の令和5年度には13,182名(いずれも延べ人数)と参加人数は倍増を続けており、着実に新たな就農希望者層を掘り起こしているようです。

「続いて『農作業受委託モデル事業』ですが、『やまがた農業ぷちワーク』同様、果物のみならず、稲刈りや野菜の収穫など各種農作業に参加いただき、アルバイト料をお支払いする農作業受委託モデルです。3コンテンツの合計参加者数が令和3年度の654名から令和4年度は2,141名、令和5年度は3,015名(いずれも延べ人数)と、こちらも着実に参加人数が増加しています」

「やまがたチェリサポ職員制度」は、前述のとおり山形県職員を対象に募る施策なだけに多少の制約がありながらも、制度が開始された令和4年度と昨年度は、人手不足の解消やリフレッシュを目的とした有志約50名が参加しています。

「園地との利害関係が生まれる可能性のある農林水産部や農業系の出先機関の職員は対象外です。また、あくまで副業であり本業をおろそかにしてはならないので、就労は土日や祝日、平日早朝や夕方など勤務時間外に限定。1週間で8時間を上限とし、年次休暇を取得し平日に就労することは禁じています」

長谷川彪牙(ひゅうが)さん

6月中旬の平日にアグリツアーが行われ、愛媛県や岡山県などから集まった参加者が、天童市の農園でさくらんぼの収穫作業に勤しみました。

平日のため参加者の大半は高齢の方々。そんななかにあって、ひときわ若い青年を発見しました。彼、長谷川彪牙さん(18歳)は自転車での東北一周旅の途中、約1ヶ月間にわたり許可を得て農園の一角にテントを張り滞在し、収穫や選別、箱詰めなどのアルバイトをしているとか。なぜ、バイト先に農業を選んだのでしょうか。

「気候変動や経済不況、また、社会情勢の変化などなにが起こるかわからない時代で、自ら食料を調達する必要がある日が来るかもしれません。そんな時、少しでも栽培や収穫など農業の現場を知っていればなにかの役に立つのではないかと、こちらでバイトさせてもらっています」

すでに1ヶ月間働いているとあって、収穫する長谷川さんの手つきはとてもスムーズです。長谷川さんがさくらんぼの収穫作業で気付いたことを語ってくれました。

「実ごとに生育の度合いが異なり、最初は摘んでよい実なのかどうか判断に迷いました。また、デリケートなさくらんぼは機械での収穫ができず、手摘みという地道で大変な作業をしていることを知り、以前に比べてありがたみを感じて食べるようになりました」

今回の作業で「農作業はとても楽しく、貴重な体験ができている」と語る長谷川さんに、収穫作業を体験したことで、将来、就農を検討する可能性はあるのかを聞いてみました。

「実はアニメ制作に携わるという夢があり、現時点で就農は希望していません。ただ、実際にアニメを制作する立場になったら、農業が舞台の作品を作ってみたいですね!」

これからも訪れた土地でさまざまな農作業を体験したいと語る長谷川さん。近い将来、農業や農家をテーマにしたアニメ作品を制作しているかもしれません。

山形県しあわせ子育て応援部子ども家庭福祉課の

遠藤茉実(まみ)さん

山形県の県職員だけを対象とした「やまがたチェリサポ職員制度」へ応募した、しあわせ子育て応援部 子ども家庭福祉課の遠藤茉実さんが、6月上旬の週末、天童市のさくらんぼ農場で収穫作業に従事しました。

「家庭菜園の経験など、以前から農業や農作業に興味がありました。また、少しでも農家さんの人手不足解消につながるのであればと応募し参加しました」

さくらんぼの収穫は脚立に登って行うのが一般的。もちろん、遠藤さんも地上から1メートル以上の高さで収穫作業を行いました。

「やはり高い場所での収穫作業には、少し怖さを感じました(笑)。また、枝を傷つけないようにしながら、収穫しやすい場所に脚立を立て掛けることにも苦労しました」

今回、さくらんぼの収穫作業へ参加することで「収穫の喜びを感じることができた」と感想を述べてくれた遠藤さんですが、さくらんぼ以外の収穫も手にしていました。

「普段はデスクワーク中心の仕事なので、屋外での農作業で心身ともにリフレッシュすることができ、とても有意義な体験でした。また機会があれば参加したいと思います!」

農家の人手不足の解消に寄与し、興味のあった農作業で収入を得る。さらに心身のリフレッシュにもなる農作業は、興味のある人にとって理想的なバイト先といえるでしょう。

参加者1万人を達成し

補助金なしの運営を目指す

山形県農林水産部 農業経営・所得向上推進課 課長補佐

後藤克典さん

労働力確保を目的とした山形県の取り組み。なかでも「やまがた農業ぷちワーク」と「農作業受委託モデル事業」では毎年参加者が倍増と堅調に伸びています。

「年々参加者も増え着実に歩みを進めている状況で、多少なりとも農家さんの人手不足の解消の一助になりつつあるかなと感じています。もちろん、まだ課題はありますが…」

例えばそれは、県外の方を対象とし高齢の方も多く参加する「農作業受委託モデル事業」のひとつ、アグリツアーの交通に関することだと後藤さんは語ります。

「当初、園地には現地集合・現地解散を想定していましたが、高齢の方も多くしかも作業開始は早朝の5時です。となると、全員が自らタクシーを用意するのは難しい。現状、タクシーを借り上げ送迎していますが予算的にも厳しく、打開策を思案中です」

当事業は令和8年度に1万人の参加者を目標としています。そしてその数字は、県とJA全農山形、JTBの三者間協定プロジェクトからの脱却を意味しているといいます。

「この事業はまだ実証実験段階であり、県からの補助金があることで成り立っているのが現状です。将来的にはこの事業を補助金なしで運用することを目標としており、事業として成り立つであろうラインが10,000人の参加人数という推計です」

1日農業バイトをはじめ、アグリツアーやアグリワーケーションなどでの農業体験で農業が身近な存在となる。そして、そのポジティブな体験が多くの人に認知され広まることが、新規就農者の増加へとつながっていくのかもしれません。

COLUMN

農繁期における労働力確保のヒントはここにある!

農林水産省では、農繁期の人手不足を解消するため、産地間連携により確保した労働者の交通費や宿泊費を支援しています。また、魅力的な労働環境づくりのための社会保険労務士によるコンサルティング費用や人材管理システムの導入などに対しても支援を行っています。人材不足に悩む地域の方は、下記の事業ページをご覧ください。

また、人材不足を解決に導いた全国各地の事例を豊富に紹介しています。品目やエリア別に実例を見比べることで、人材確保のヒントが見つかるかもしれません!

農業労働力確保支援事業

https://myfarm.co.jp/roudouryoku/r6_t/

労働力確保事例

今週のまとめ

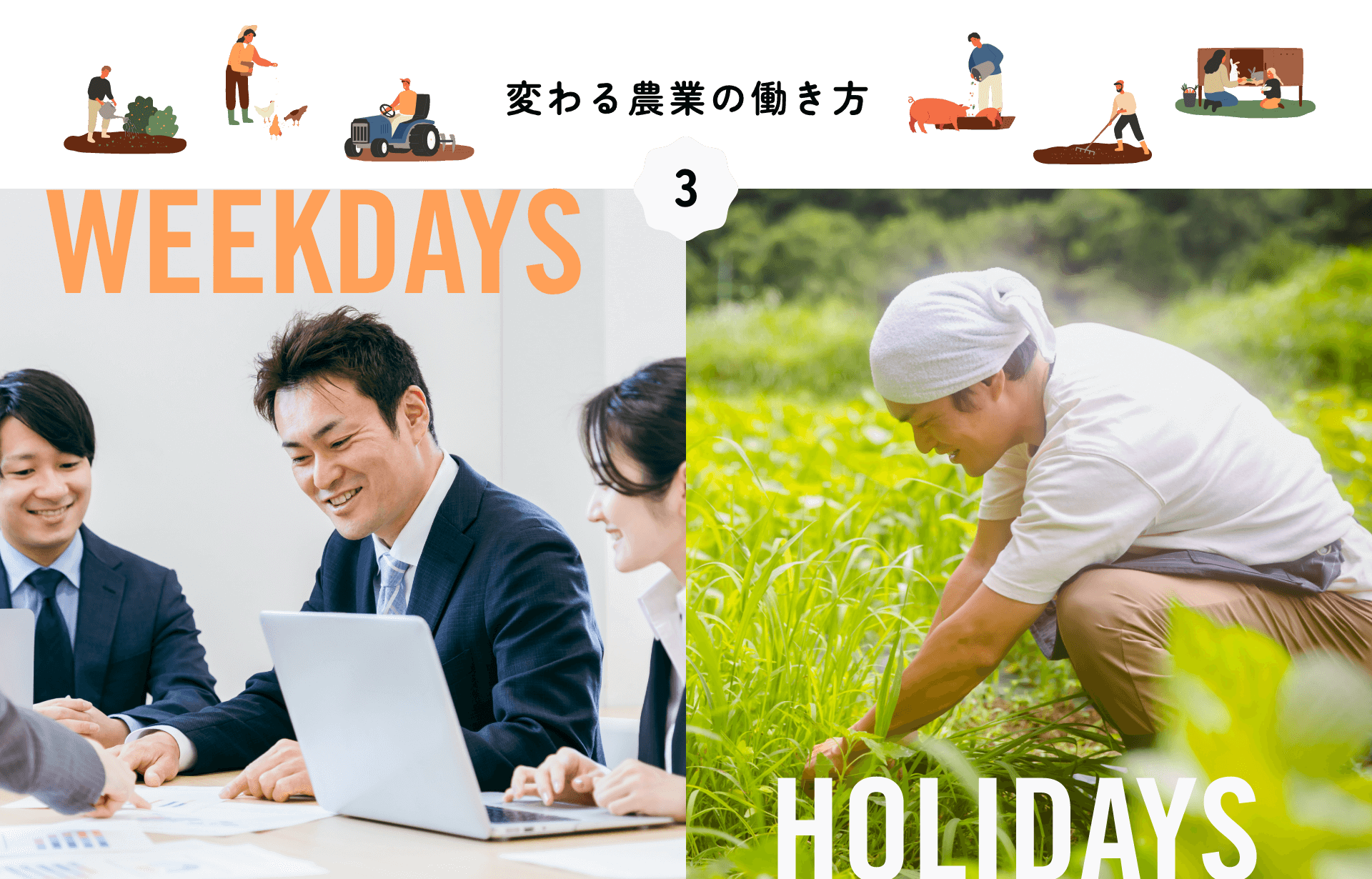

今回紹介した山形県の3つの施策のように、

いま農業は多彩な働き方で間口を広げています。

まずは、援農や副業から始めてみませんか?

お問合せ先

大臣官房広報評価課広報室

代表:03-3502-8111(内線3074)

ダイヤルイン:03-3502-8449