近年では先進技術の導入や就労条件の改善などにより、

労働環境の向上に取り組む経営体も増えています。

そんな、ハードとソフトの両面で働き方改革を実践する高知県の生産者を紹介します。

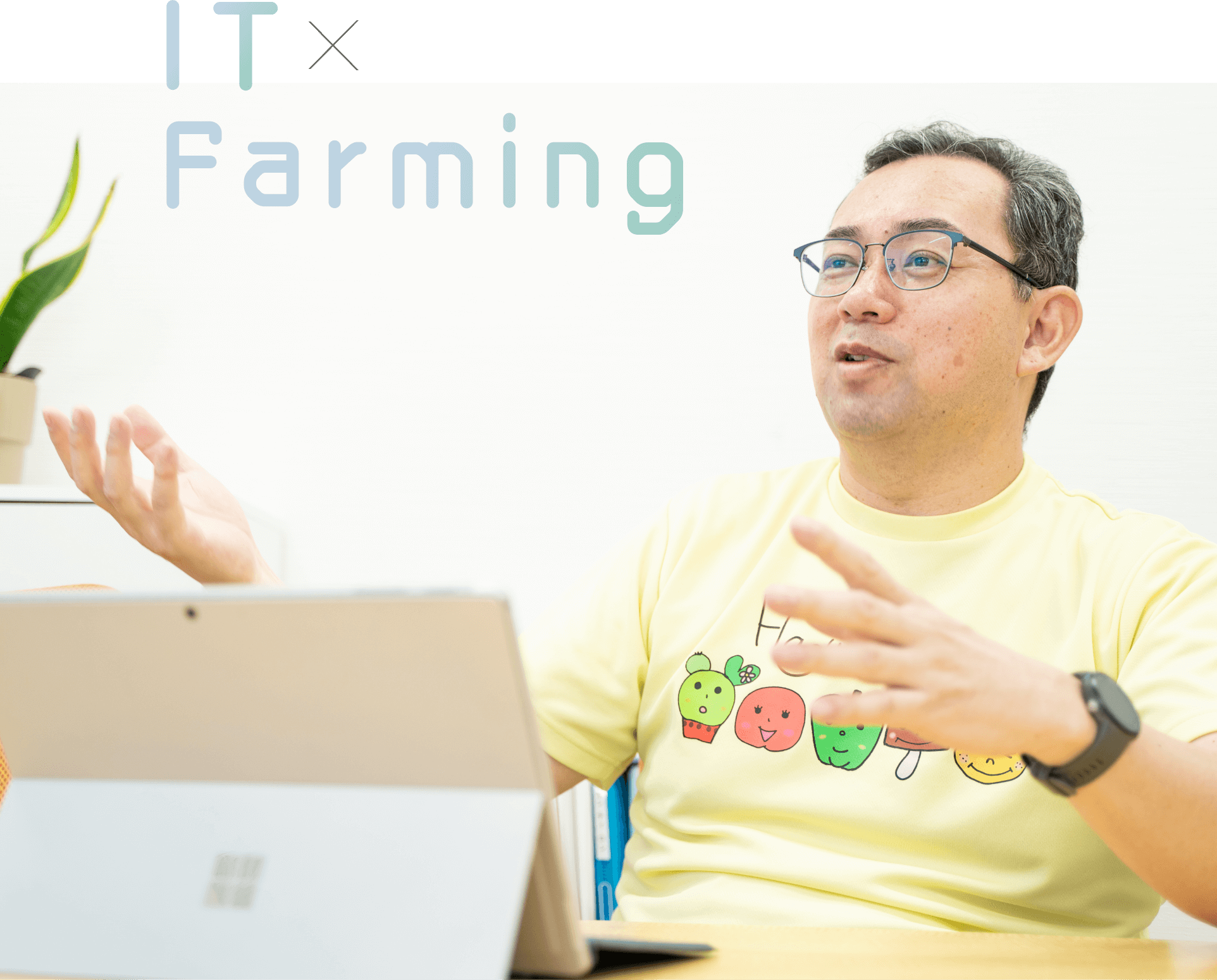

「自動噴射のミストでハウス内の湿度をコントロールし、4台のカメラで葉や実の生育状況をリアルタイムで記録しています。また、日射量や平均気温、灌水量に窒素やカリウムなど土壌成分も日々データを収集し蓄積しています」と、それら最新の設備を備えたハウス内の環境制御を説明してくれたのは、高知県東部の安芸市でピーマン栽培を行う「(株)はぐみ農園」の代表取締役である西内直彦さんです。

最新設備を備えたハウスに加え、IT技術による環境制御システムを導入したスマート農業を実践する西内さんですが、前職がIT企業でシステム設計を手がけていたシステムエンジニアと聞けば、その先進性にも納得です。しかし、西内さんはピーマン栽培未経験の新規就農者です。西内さんはなぜ、IT業界から農業という仕事へ参入したのでしょうか。

今回訪れたのは

高知県安芸市でピーマンを栽培する(株)はぐみ農園。2008年の創業以降、年々事業規模の拡大を続け、現在、地域一の事業規模を持つピーマン農家へと成長。屋号は「育む」と「恵み」を足した造語とか。

「関東各地で働きましたが、どの土地でも生涯を過ごすイメージが湧かず、大きなプロジェクトが一段落したタイミングで前職を退職し、地元の安芸へ戻りました。最初は高糖度トマトの栽培に挑戦したのですが高温障害のために夏を越えられずに失敗。そんな時、近所の農家さんからピーマンの栽培を勧められやってみたら、土壌などの環境が合っていたのか、うまくいったのです。また同じ頃、朝日が昇るなか作物に水をやっていたのですが、突然、これを職業とすることに幸せを感じたこともあり、就農を決意しました」

3アールの小さなハウスから始まった西内さんのピーマン栽培は、年々規模を拡大。現在では、約1.5ヘクタールの園地で年間400トン弱を栽培しています。来春には、高知空港のある南国市に最新の設備と環境制御システムを導入した1.2ヘクタールのハウスが稼働予定と、さらに事業規模を拡大する予定とのことです。

急成長を遂げた(株)はぐみ農園ですが、発展を支えたのが徹底したデータ収集と分析、そして、「その結果に基づいた設備や栽培方法の改善の繰り返し」と西内さんは語ります。

「現在のミスト装置は3代目で、初代はミストというより水滴でハウス内がびちゃびちゃに(笑)。しかし、ミストで蒸散し作物自体の温度を下げると、10アールで約600キログラムの収量減につながる尻腐れ病が出づらいことがわかりました。さらにネットで遮光のうえミストを散布するとハウス内の温度が35度以下に抑えられ、着果率も上がり定植を1ヶ月前倒しすることもできました。結果的に10アールあたりの収量が3トン強も増量し、尻腐れ病による損失分もカバーできたのです。このように、各種のデータを収集して分析し、改善することを繰り返し行っています。」

(左)(上)ハウス内には4台ものカメラを設置し作物の生育状況や病気の有無を確認

(右)(下)ハウス内の気温に応じ、自動でミストが散布される。

西内さんが、改善の元となる各種データを蓄積し分析するうえで活用しているのが、作物の状態や農作業状況、そして、気象データやハウス内の環境データをリアルタイムで一元管理する、高知県の農業振興センターが提供するクラウド型の営農支援サービス「SAWACHI(サワチ)」です。

「各種データをリアルタイムで一元的に集約し、ハウス内の環境や作物の生育状態から収穫時期や収量を予測できるクラウド型のデータベースシステムです。私はさらに必要と思えるデータを収集し最適化した独自のシステムを構築しています。これにより対策の効果が収穫前にある程度の予測が可能となり、さらに環境制御や育成方法を調整することが可能となります」

IT技術の導入によるハウス内環境や収量の“見える化”は、経験と勘だけに頼る旧来行っていた自身の農業と比べ、収量にして「倍ぐらい違うかも」と西内さん。施策の指標を不確かな感覚から確実性のあるデータへ。こうした転換も働き方改革の大きな要因といえるかもしれません。

「SAWACHI」をベースに収集したデータを反映し独自のデータベースを構築。

数値を分析し改善すべきポイントを抽出する。

(株)はぐみ農園の働き方改革は環境制御システムだけではありません。妻の由加利さんを中心に、スタッフの働きやすさを考慮した労働環境を整備し、こちらも常に改善を行っています。

「当園では年単位の変形労働時間制を導入しており、4月から6月の農繁期や夏場の農閑期など、時期に合わせて休暇の取得頻度などを柔軟に調整できます。また、有給休暇は年20日以上、産休や育休などの休暇制度も用意しています」

右が農園の総務全般を担当する西内さんの妻で役員の由加利さん。「働き方改革の基本は、スタッフと何でも言い合える人間関係だと思います!」

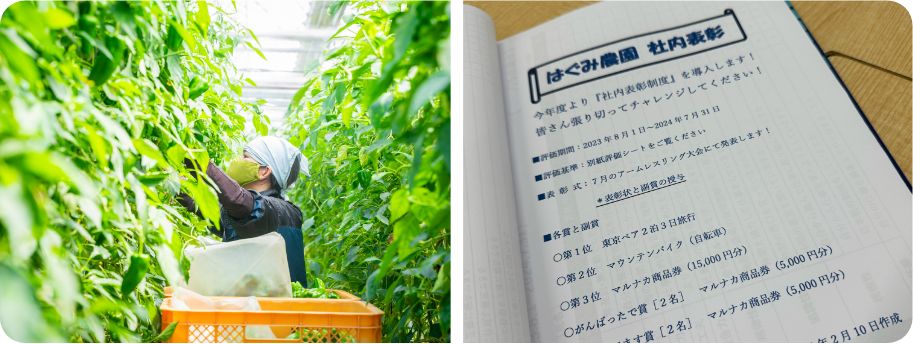

一般企業とほぼ同等の就業規則が定められていることに加え、(株)はぐみ農園では、スタッフのモチベーションのひとつとなる評価制度も明確な基準が設けられています。

「給与基準評価制度と社内表彰制度の2種類を設けています。ひとつは給与の評価基準で、収穫や生産管理などの区分からさらに各作業単位で5段階評価を行います。もうひとつは自己申告も加味した社内表彰制度で、7月末の期末に表彰会を行うのですが、1位の商品は2泊3日の東京ペア旅行券とあり、なかでも外国人スタッフたちは大盛り上がりです!」

(左)(上)一般企業と大差ない就業規則で「3K」の職場の印象を払拭。

(右)(下)期末に発表される社内表彰制度。1位のペア旅行の行き先は東京以外も選べるという。

はぐみ農園はどんな職場ですか!?

廣末健一さん

勤続6年目。主にハウスや各種設備のメンテナンスなどを行う施設担当。

元陸上自衛官

ハウスは天窓の開閉などが自動で制御されていて余計な労力を使わず、本来するべき仕事に集中できます。スタッフの出入りも少なく人間関係も築きやすいため、煩わしさを感じたことはありません。また、有給休暇と合わせ長期休暇も取得できるので、旅行などの計画も立てやすくありがたいです。就業規則も社長と奥さんで常に改善に取り組んでもらっていて、とても働きやすい会社です。

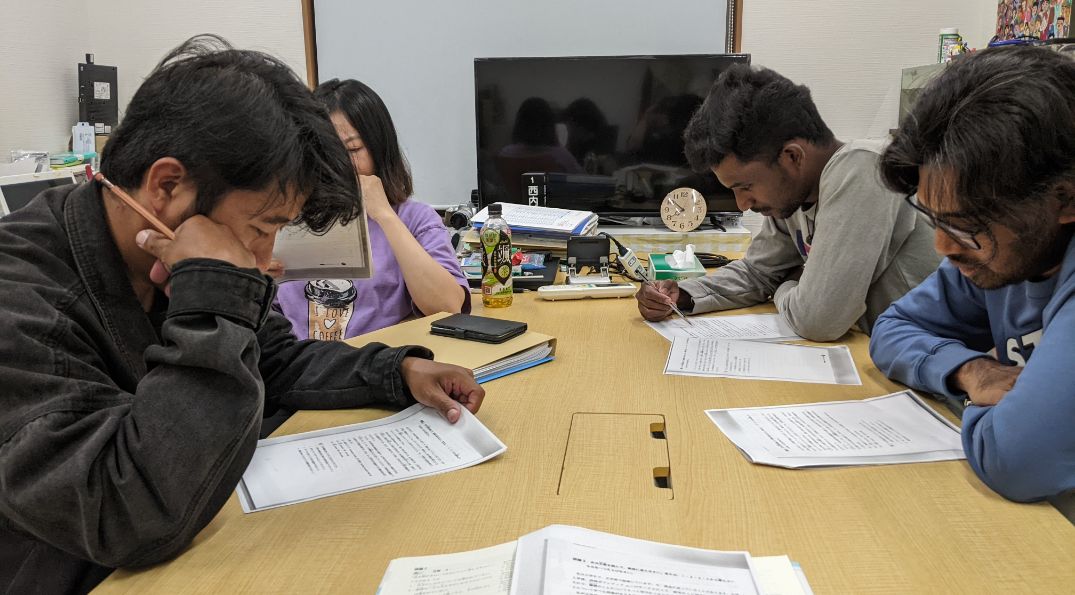

外国人スタッフが多いことも、(株)はぐみ農園の特徴です。現在、インド、インドネシア、ベトナムの3カ国から計10名の特定技能外国人を雇用していますが、日本語学校で学んでいるため、彼らの共通言語は日本語。西内さんは「仕事の指示も日本語です」といいます。

「日本語がわからないと仕事の幅が広がらないし給料も上がりません。日本語能力試験のランクに応じて報奨金も支給されますし、みな頑張って習得を目指しています!」

日本語の習得が仕事の幅を広げ昇給につながるため、就労後は率先して日本語能力試験の学習を行うという。

IT技術によるスマート農業の実践や一般企業と大差ない就業規則の整備など、先進の労働環境を導入する(株)はぐみ農園は、働き方改革をどのように捉えているのでしょうか。

「設備投資や技術の導入も、すべてはいかに就労時間内に生産性を高めるかを求めた結果です。自動化できる作業は機械に任せ、人間はより高度な作業に注力し常に成長してもらいたい。それが目標である残業ゼロの達成につながりますし、スタッフだけでなく私たち経営陣にとっても、意義のある働き方改革になるのだと思います」

毎月の誕生会に加え、ハロウィーンやクリスマスパーティなどイベントも多く開催しスタッフを楽しませる。

COLUMN

自主性を育てる稲作農園の働き方改革

「穂 MINORI」のスタッフたち。

「20代、30代の若いスタッフ達が頑張ってくれています!」(宇坪さん:前列中央)

広島県の中央、中山間地にある世羅郡世羅町で稲作やもち麦などの栽培を手がける「農事組合法人 穂 MINORI」も、週休2日制(農閑期)やフレックスタイムなどの導入で働き方改革を実践している農園です。代表の宇坪實(うつぼみのる)さんに導入のきっかけを伺いました。

「以前、求人ガイダンスに来た若者に、残業や早出があるし農繁期は休日も少ないが大丈夫かと聞くと、『農業だから仕方ない』と。そんな印象では就農する若者は減る一方だし、持続可能な職業ではなくなってしまうと、まず、受け入れる私自身が意識を変えました」

見て覚えることが当たり前だった世代の宇坪さんが戸惑ったのは、作業を指示した際に返ってきた未経験の若者からの「なぜそうするのですか?」という言葉でした。

「若い世代に『いいからやれ!』は通用しません。彼らが納得するまでしっかりと説明する必要があるし、我々、指導する立場もそうして若い子を育てる義務があるのです」

丁寧な指導に加え、可能な限り月に1度程度は個人面談を行い意見や相談に耳を傾け、また、各個人にも改革意識を持たせた結果、徐々に自主性が表れ始めたといいます。

「業務ではどうすれば効率的に作業できるかを考えられるようになり、また、休日の日程も従業員間で調整するようになるなど、気づきや自主性が育ったことが収穫です!」

事業規模の急速な拡大で「就業規則の整備が急務です」という宇坪さんが、働き方改革実践の先に見据えるのは、従業員全員で達成する完全「残業ゼロ」の実現です。

農事組合法人 穂 MINORI同様に、全国各地で働き方改革に取り組み、労働環境の改善を行う農業経営体は増えています。

さまざまな品目・産地や経営規模別の働き方改革の取り組み事例を紹介していますので、是非ご覧ください。

農業の働き方改革事例

今週のまとめ

最新設備やIT技術の導入によるスマート農業化と併せて、

労働環境を改善する働き方改革により、いま農業界は、

働く人が誇りを持って輝ける職場を目指しています。

お問合せ先

大臣官房広報評価課広報室

代表:03-3502-8111(内線3074)

ダイヤルイン:03-3502-8449