スーパーやコンビニエンスストアなどで、

食品を購入する時に目にする「JASマーク」。

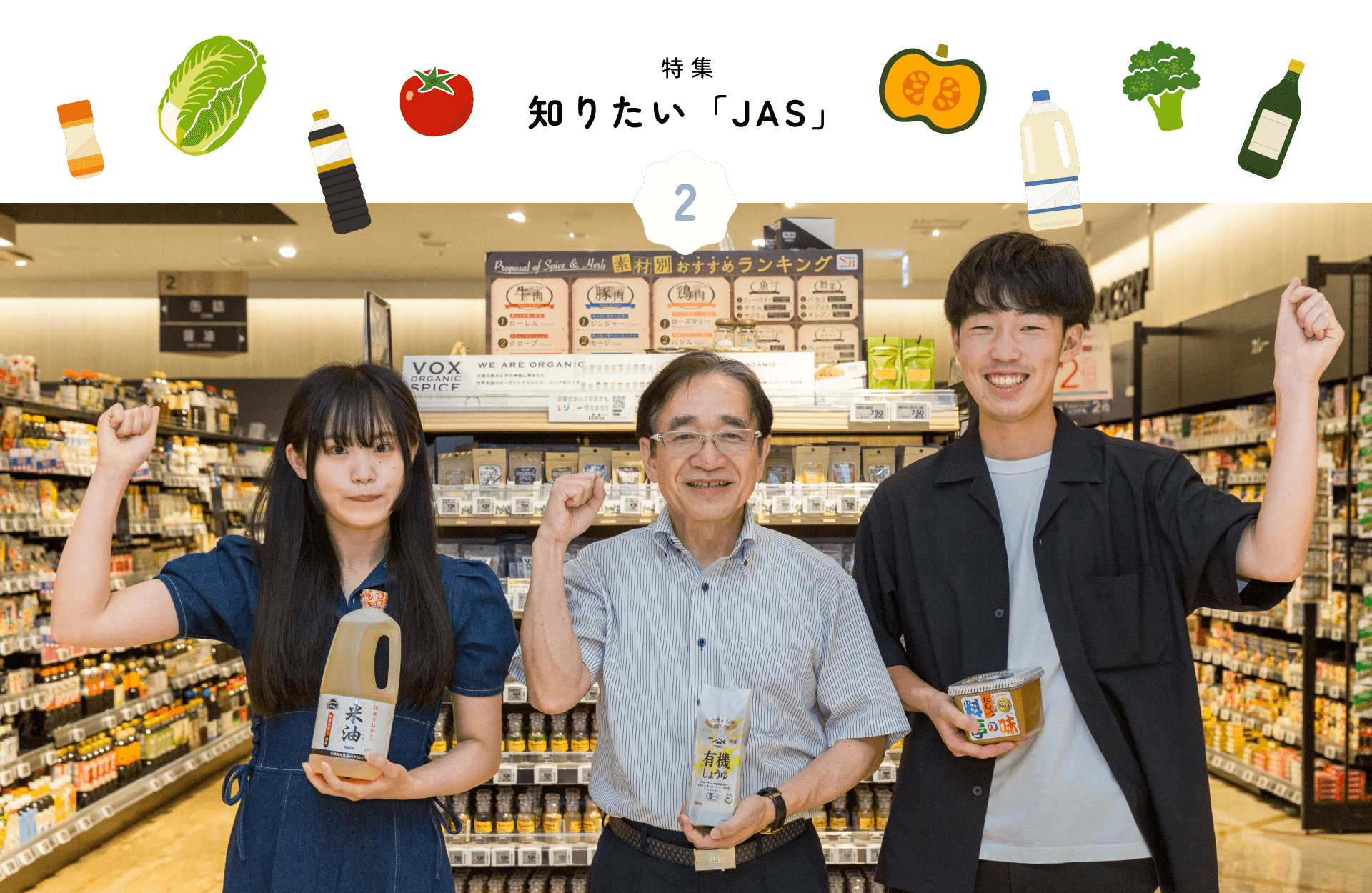

どんな製品にJASマークがついているかを確認するために、実際にスーパーへ。

(一社)日本農林規格協会(JAS協会)の島﨑眞人専務理事に案内していただき、

売り場に並んでいる製品を見ながら、

JASの意味やJAS製品を選ぶメリットなどを教えてもらいました。

取材協力:イオンスタイル碑文谷

島﨑さんにお話を聞いたのは、

「全国の学生と共に日本の一次産業を盛り上げる」を理念に活動する

学生団体「いろり」のメンバーの2人。まずは加工食品の売り場からスタートです。

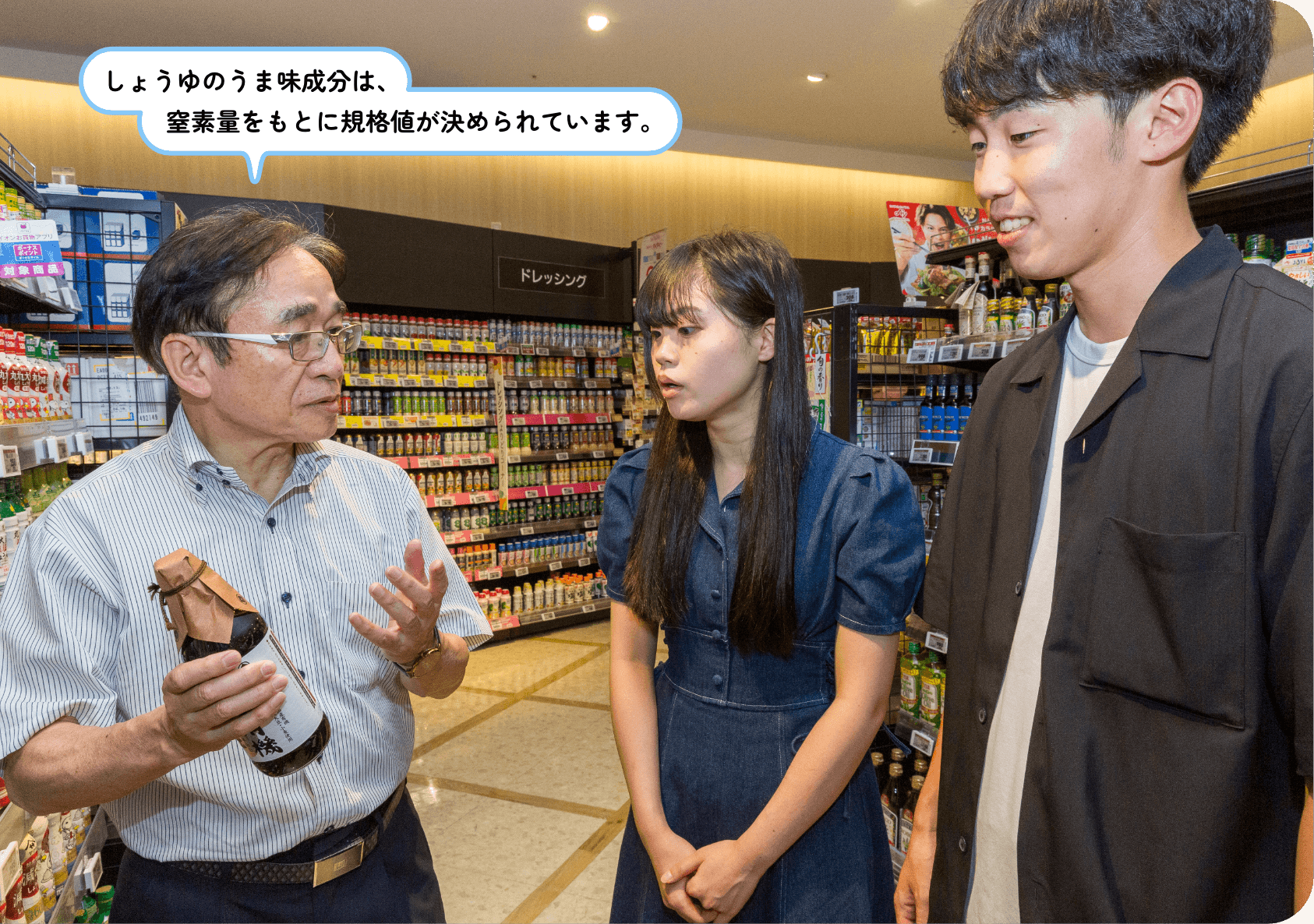

伝統食品のしょうゆでは

まず島﨑眞人さんが2人を伴って向かったのは、日本食には欠かせない伝統調味料であるしょうゆの売り場です。一般JASマークの上に「特級」などの文字が入っているのが見えます。

JASではしょうゆを「こいくち」「うすくち」「さいしこみ」「たまり」「しろ」の5種類に分類しています。さらに「特級」「上級」「標準」の3つの等級に分け、それぞれの等級ごとに醸造方式や色、窒素の量、食塩以外の成分量などの基準を設定しています。

「大事なのは窒素の量」と聞くと、それに大きくうなずいた江崎萌音さん。大学の授業でうま味が窒素の量と関わりがあることを学んでいたようです。しょうゆのうま味成分の多少は窒素の割合でわかるため、窒素の量が多ければ、うま味が強いとされます。

一般JASと有機JASの2つのマークがついている。

次に島﨑さんが手に取ったしょうゆには、一般JASマークと有機JASマークがついていました。しょうゆは大豆と小麦から造られますが、有機JASマークがついたしょうゆは、農薬や化学肥料などの化学物質に頼らず、有機JAS認証を受けた大豆と小麦を原料として造ったしょうゆです。一般JASと有機JASの両方のマークがついているしょうゆは、比較的珍しいといえるでしょう。

有機JASの対象は農産物だけと思われがちですが、有機JASマークがつけられた原材料を使用し、化学的に合成された添加物に頼らずに作られた加工食品も、有機加工食品として有機JASマークをつけることができます。

特色JASには海外市場を意識してつけられるものも。

みそは伝統的製法をアピール

しょうゆと同様、日本の伝統調味料であるみそですが、一般JASの規格はありませんでした。しかし近年の日本食ブームによって、海外市場にみそに似せた製品が出回っていることから、日本独自の伝統的な製法で造られたみそであることを認証することが重要となってきました。

そこで2022年3月に新しくみそのJASが制定されたのです。みそのJASは伝統的な方法で生産された製品や、付加価値のある製品を対象とする特色JASになります。制定されて日が浅いため、特色JASマークのついたみそは限られていますが、認証を受けることで、みその海外市場における競争力が高まり、輸出がさらに拡大するものと期待されています。

イタリア産のオリーブオイル。有機JASは外国での認証も多く、現地でJASマークを貼って日本へ出荷しているものも多い。現地の認証機関も農水省に登録されている。

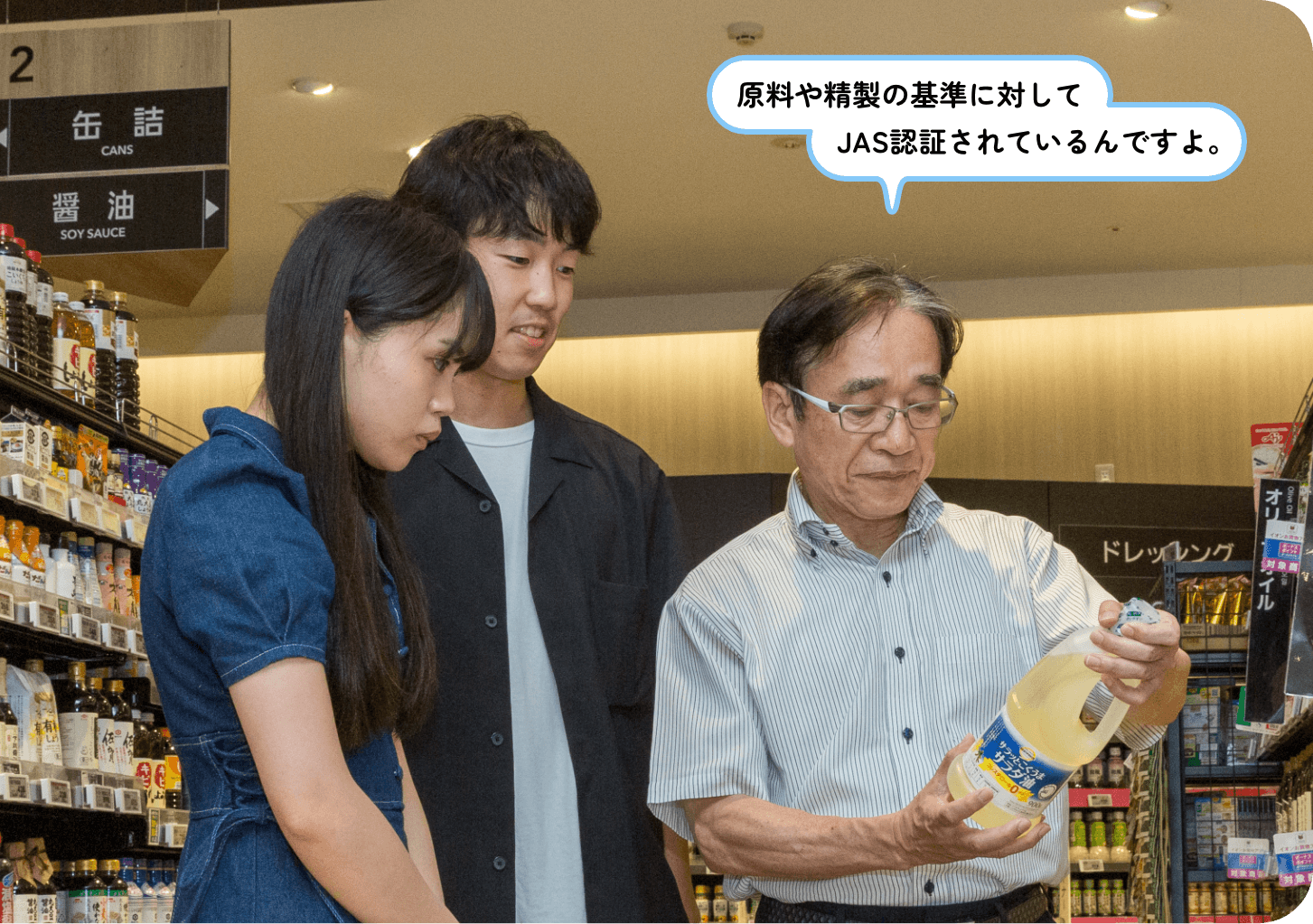

食用油のコーナーでは

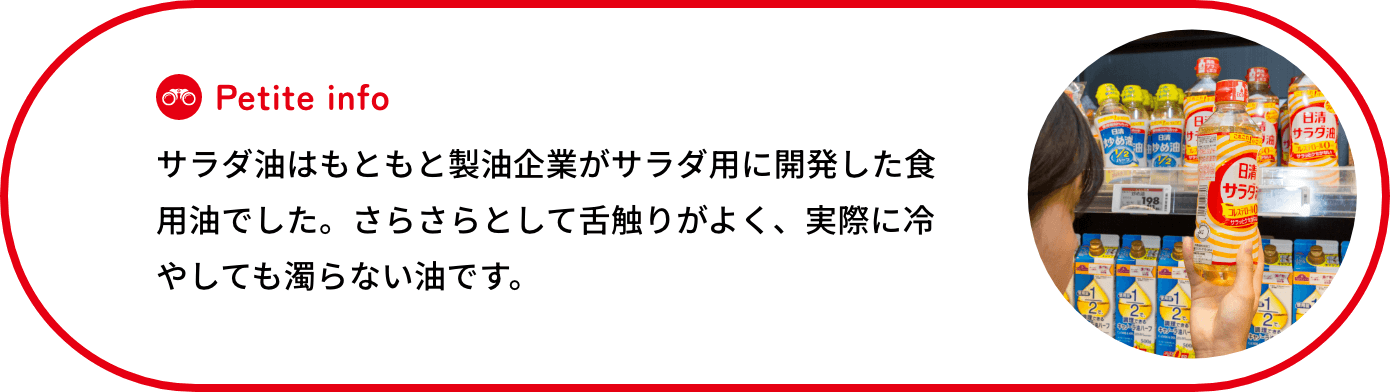

日常的に広く使われている食用植物油脂では、大豆油、なたね油、こめ油、ごま油、調合油など18種類の植物油脂の基準が定められています。

その多くは原料となる植物が油脂名に用いられていますが、油脂名にサラダ油を用いるものがあります。「サラダ油」と名乗れるのは、食用植物油脂のJASの「〇〇サラダ油(たとえば「こめサラダ油」「なたねサラダ油」など)の基準に適合し格付された油脂のみです。食用植物油脂のJASを制定する際、たとえば、なたね油の場合、精製度によって「なたね油」、「精製なたね油」、「なたねサラダ油」と3つの油脂類に分けたのですが、もっとも精製度が高い油脂類に「サラダ油」の名称を用いることになりました。

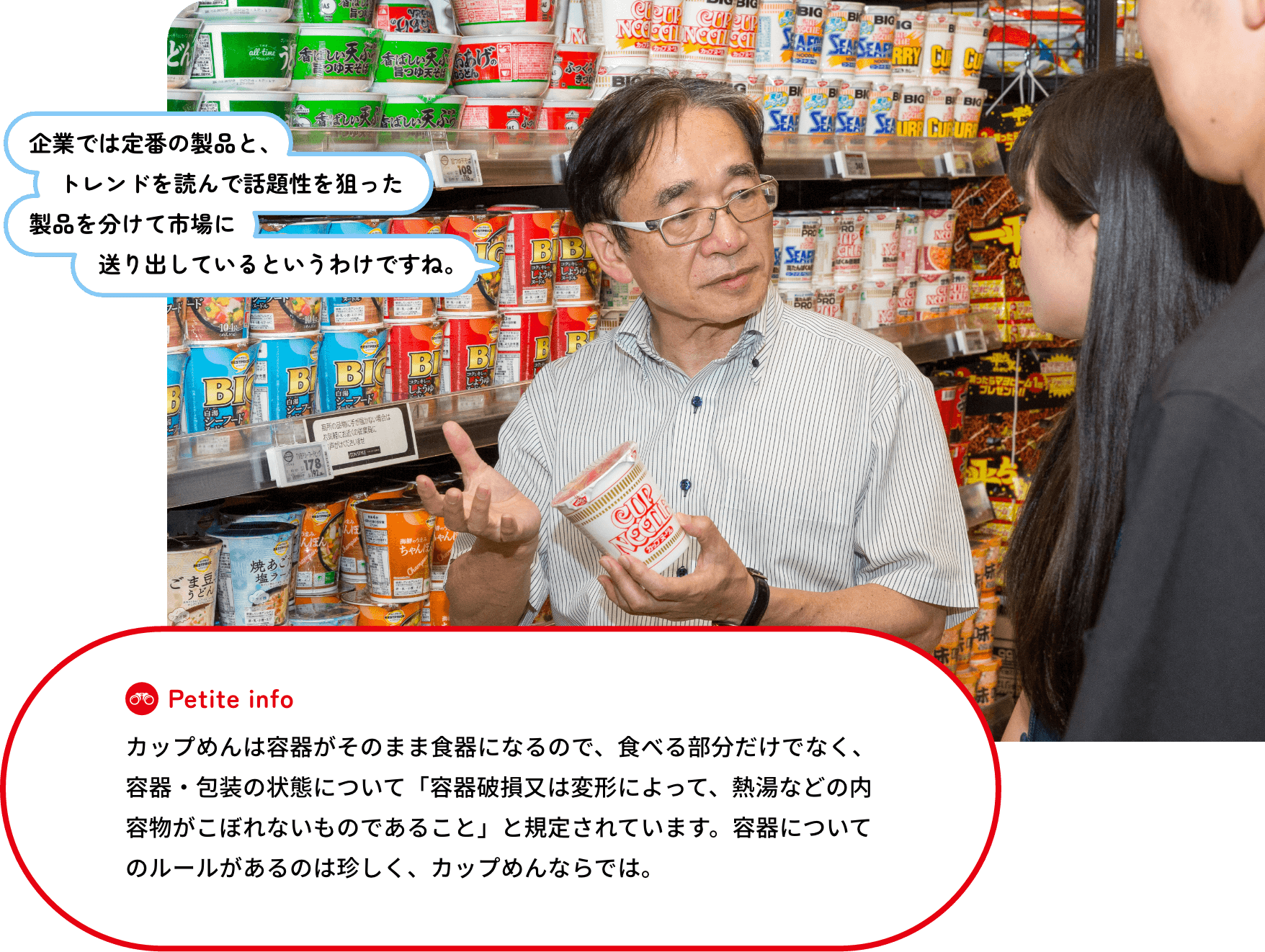

即席めんは7割以上にJASマークが

手軽に食べられて、若い人にも大人気の即席めん。このコーナーに行くと、袋めん、カップめんともにバラエティ豊かな製品が棚一杯に並び、まさに製品の多様化を象徴しているような品揃えでした。

(一社)日本即席食品工業協会の2023年度の調査によると、即席めん全体に対するJAS製品の割合は73.6パーセント、全国で発表されたJAS製品の銘柄は1,528銘柄でした。ただし即席めんは製品の入れ替わりが激しいため、新製品にはJASマークがついていないことも多いといいます。

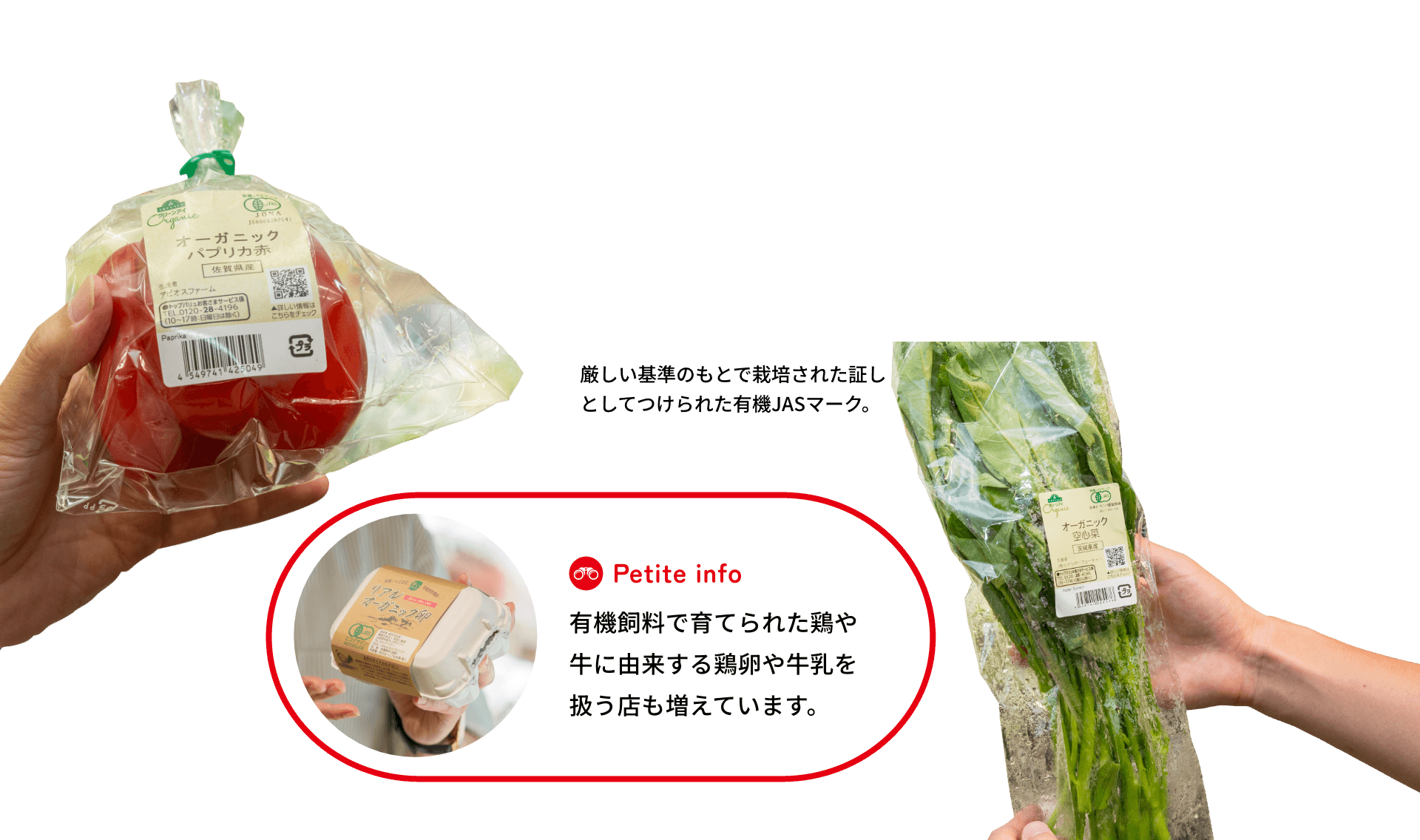

次に向かったのは青果やデイリーフーズのフロアです。ここでは、主に高付加価値やこだわりの製法を用いた製品を確認してみました。有機JASマークと特色JASマークが使われています。

青果売り場ではよく見るマーク

有機農産物や有機畜産物は、栽培や育成に時間と手間がかかる分、価格的には割高な傾向にありますが、消費者のニーズが高いため、多くのスーパーでは専用のコーナーを設けています。

有機農業への取り組みは年々広がりを見せていますが、島﨑さんは「たとえ化学肥料を一切使わずに栽培していても、有機JAS認証を受けずに“有機”や“オーガニック”と表示することはできません」と説明してくれました。

多種多様な食肉加工品にも

次に島﨑さんは、さまざまな食肉加工品が並んでいる冷蔵ショーケースへ。

ハムやソーセージには、原料の肉や結着材料の割合によって「特級」「上級」「標準」の等級に分けられた一般JASと、「原料の肉を低温で○日間以上熟成させること」など、生産方法の基準が設けられた特色JASがあるとの説明を受けると、2人は驚きながら目の前に並ぶいろいろな商品を手に取っていました。

食とくらしを彩るさまざまなJAS製品

特色JASマークがついた加工食品には、大豆を肉のように加工した大豆ミート食品類もあり、大豆の新たな摂り方として消費者にアピールしています。

今後さらにこだわりの製法や高付加価値の製品の特色JASが誕生していくことでしょう。島﨑さんは「いずれのJAS製品も厳しい基準に適合してはじめてマークをつけることができることを頭の片隅に置いて、JAS製品を手に取ってもらえるとありがたい」と結びました。

こんな感想をもちました!

江崎萌音さん

直接JASマークについて教えていただき、買い物の際の製品の見方が大きく変わったように思います。以前はソーセージの「熟成」表記の有無を気にしたこともありませんでした。しかし、この日を境にマークを気にするようになったと実感しています。今後、JASマークを付ける意味を意識して製品を選択したいと思います。

手塚正宗さん

今回のレクチャーでは、JASマークの種類や基準などについて、興味深く伺うことができました。JASマークをはじめとした認証への関心は、日本ではまだまだ薄いように感じます。今回のように認証について学ぶ機会を作ることで、「製品を主体的に選択する」というアクションが、少しずつでも広がっていくといいと思います。

COLUMN

11月は「JAS普及推進月間」です!

農林水産省では毎年11月をJAS普及推進月間と位置づけています。より多くの方にJASについて知っていただけるきっかけとなるよう、さまざまな取り組みを行っています。昨年は、月間の専用ポスターを一部のスーパーで掲示していただきました。

今年の「JAS普及推進月間」もお楽しみに!

今週のまとめ

野菜、ソーセージ、カップめんなど、身近な食品についているJASマーク。

品質や作り方の違いなど、それぞれのJASマークの意味を知ると、

どんな「食」を選ぶのか考えるときの目印になります。

お問合せ先

大臣官房広報評価課広報室

代表:03-3502-8111(内線3074)

ダイヤルイン:03-3502-8449