日々のお買い物で、きっと見たことがある「JAS」マーク。

日本農林規格等に関する法律(JAS法)は、最初の制定から70年以上、

時々の社会やライフスタイルの変化に合わせて改正を重ねてきました。

なぜ生まれ、どのように続いてきたのか?

身の回りにある多様なJASの世界を紹介します。

そもそもJASとはなんなのか。

JASマークの基本の「き」を学ぶために、

JASの妖精「ジャスマル」と「ジャスマロ」にJASを知るための

ヒントをもらいましょう!

絵本『こびとづかん』シリーズのスピンアウトアニメ『ちょびっとづかん』との

コラボレーションで生まれた、JASの妖精「JASMALU(ジャスマル)」と

有機JASの妖精「JASMALO(ジャスマロ)」が今回の案内役。

そもそもJASってなに?

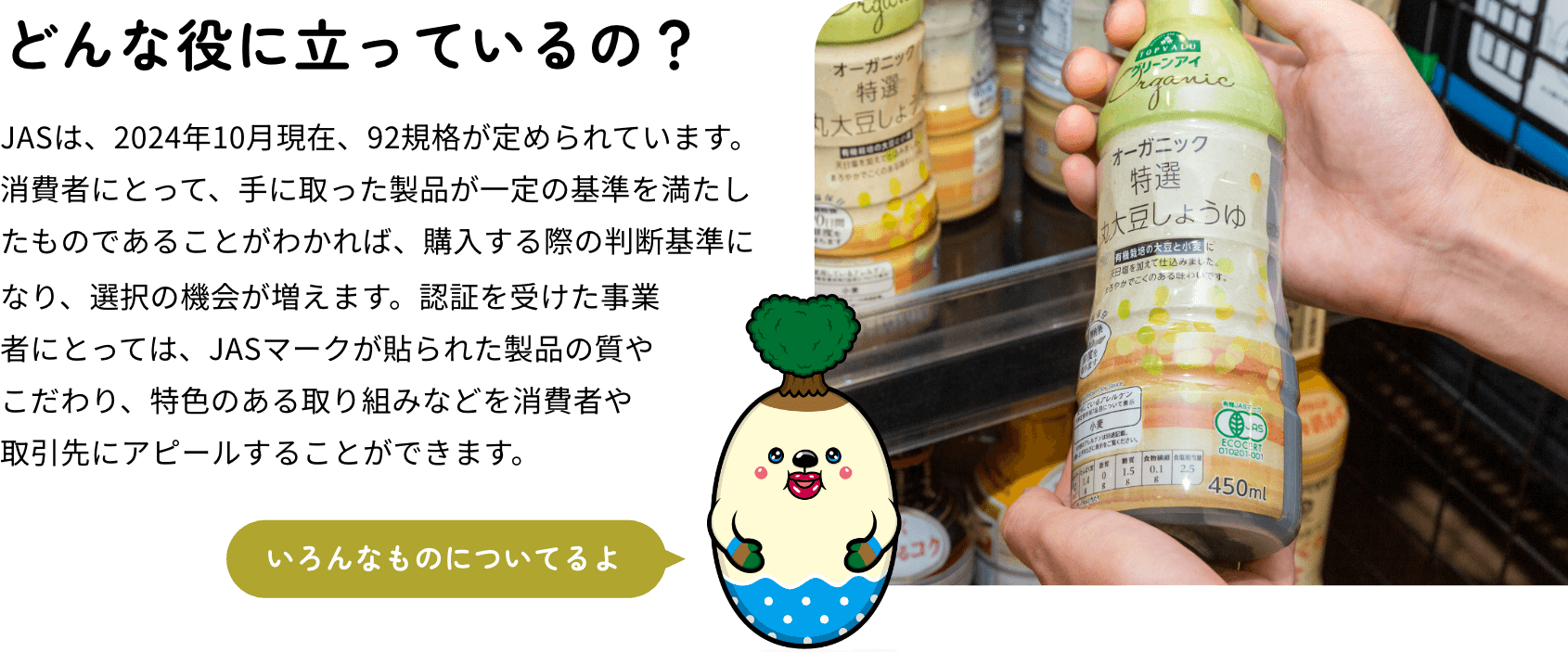

JASは日本農林規格(Japanese Agricultural Standards)の頭文字をとった通称で、飲食料品、油脂、農産物、林産物、畜産物、水産物などの品質や成分、生産方法、管理方法、サービスなどの基準を農林水産大臣が定める国家規格です。国が認めた登録認証機関から認証を受けると、その証しとして日本農林規格を満たす製品や広告等にJASマークを表示することができます。

なぜこのような規格が生まれたの?

JASに関する法律が初めて制定されたのは1950年。当時は戦後の混乱もあり、物資が不足していて、市場には粗悪品も出回っていました。そうした状況を解消するためには、市場に出回る農林⽔産品や⾷品の品質・仕様を、⼀定の範囲・⽔準にそろえるための基準を設ける必要がありました。

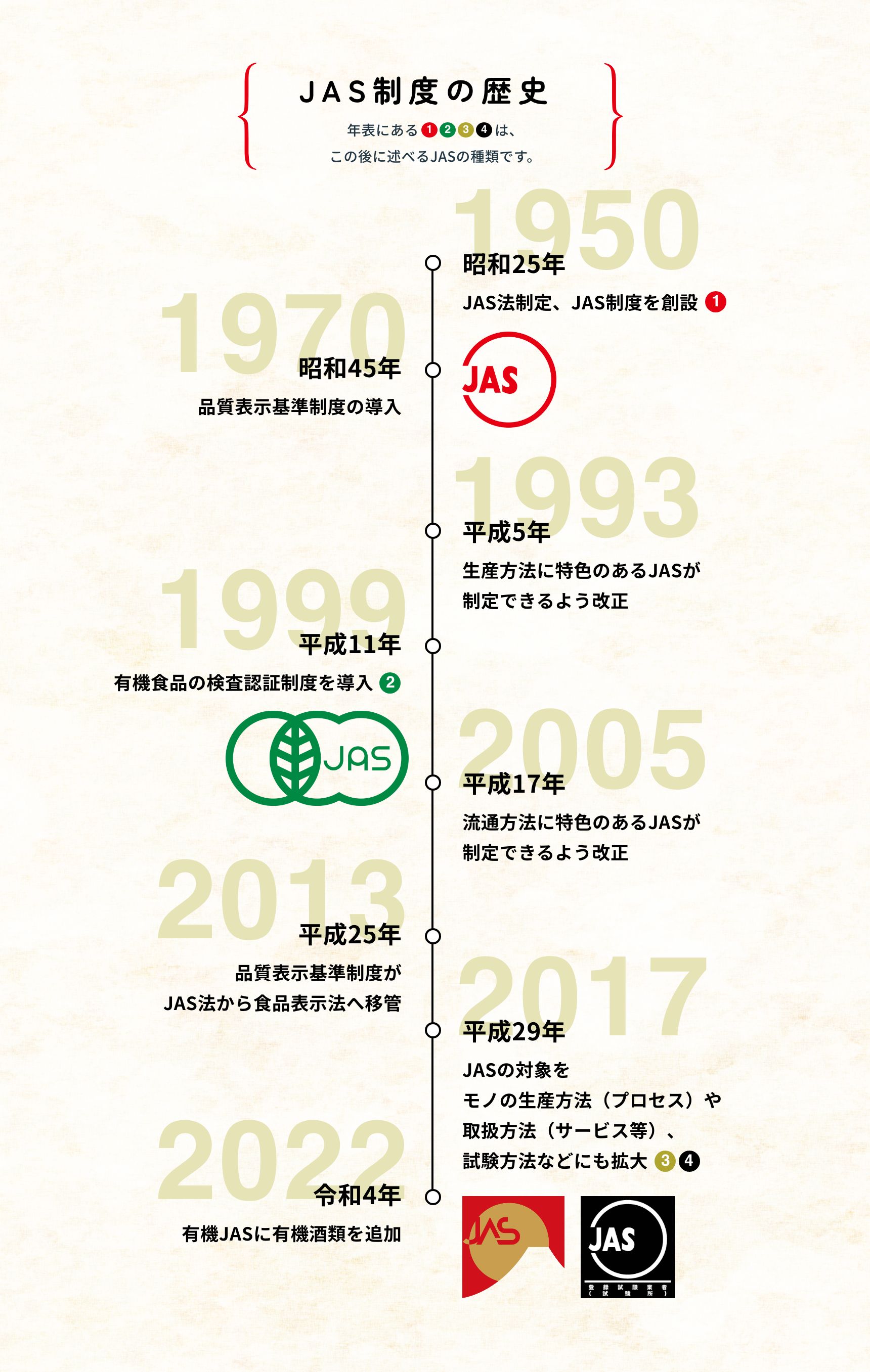

JAS法が制定されてからの流れとともに、JASマークにどんな種類があり、

どのような経緯で作られたのかを確認しておきましょう。

品質の規格と表示基準を柱に

JAS制度は、1950年にJAS法(農林物資規格法)としてスタートし、1970年に品質表示基準制度を加えて、現在のJAS制度の基礎が出来上がりました。

なお、品質表示基準制度は、現在はJAS法から2013年に制定された食品表示法へ移管されています。

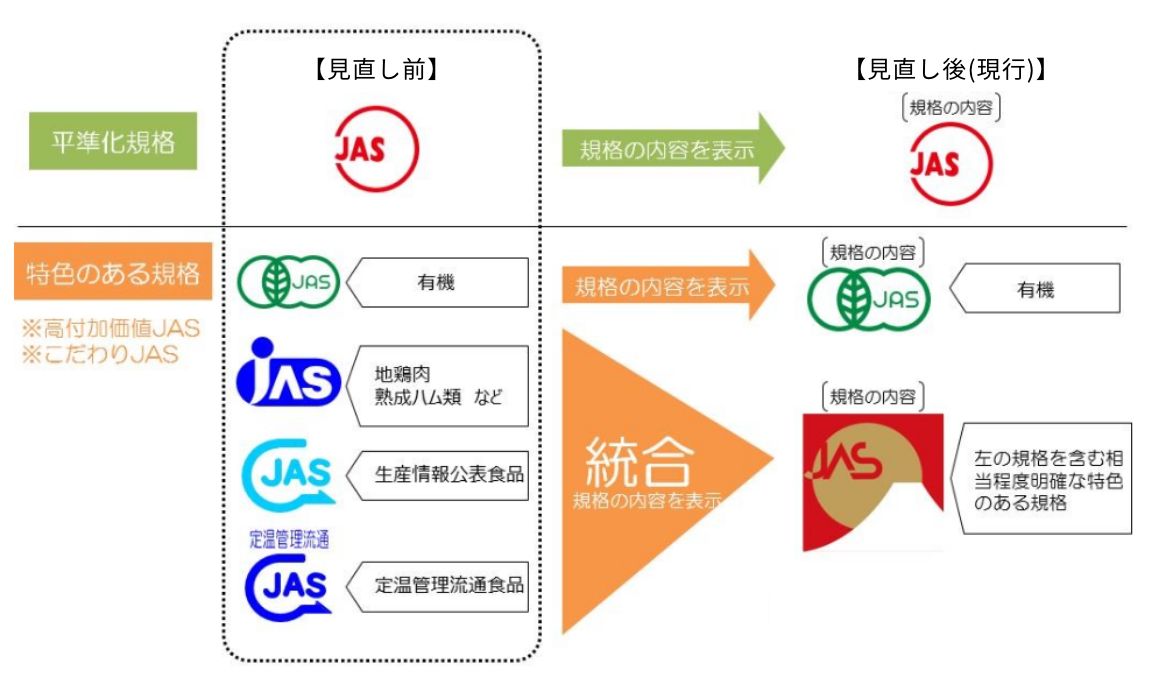

JASの種類

消費者が主に目にするJASマークは、平準化規格のJASマークで通称「一般JAS」と、生産の方法などに特色のあるJASのうち、有機の基準に適合する製品につける 「有機JAS」、有機以外の製品につける「特色JAS」があります。

平準化規格JASマーク、通称「一般JAS」

品位、成分、性能その他の品質についてのJASに適合した製品につけられる平準化規格のJASマーク、通称「一般JAS」。JASマークの下に認証機関名が記されています。JASマークは第三者機関による客観的な審査が行われたという証しであり、JASの格付に疑義があるなど、なにかあった場合には事業者を追跡できる体制もとられています。また、等級のある規格の場合、等級がマークの上などに記されています。

しょうゆの場合、JASマークの上に等級が、下に認証機関名が記される。

有機JASマーク

有機JASマークは、登録認証機関から有機JASの認証を受けた事業者が、有機JASの基準に従って生産した有機農産物、有機畜産物、有機藻類とそれらを原料とした加工食品などにつけられています。事業者が有機JASの認証を受け、かつ、製品に有機JASマークをつけなければ、「有機」や「オーガニック」の表示はできません。

スーパーなどで有機JASマークのついた農産物を扱うコーナーが増えている。

特色JASマーク

特色JASマークは日本の伝統的な方法で生産された製品や、付加価値のある製品などについています。日本を象徴する「富士山」と日の丸を連想させる「太陽」を組み合わせたデザインには「信頼の日本品質」への思いが込められています。このマークの製品には、手延べ干しめん、りんごストレートピュアジュース、地鶏肉、熟成ハム類、熟成ソーセージ類、熟成ベーコン類、ノウフク製品、大豆ミート食品類などがあります。

特色JASマークには「カラー」と「単色」の2種類のデザインがあります。「カラー」の場合、赤と金のように異なる色であれば、他の組み合わせでも使用できます。「単色」の場合、黒に限らず、他の色も使用できます。

試験方法JASマーク

食品や農林水産物に多く含まれる機能性成分等の測定方法を規格化したものに試験方法JASがあります。国際的な評価基準に基づいて登録を受けた試験業者が、これらの試験方法により試験を行った結果であること、つまり試験結果の信頼性を証明するための認証が、この試験方法JASマークです。このマークは、消費者が目にすることはほとんどありませんが、事業者の生産技術など、強みをアピールすることができるため、販売戦略を立てるうえで事業者や生産者にとっては重要な制度といえます。

JASでは

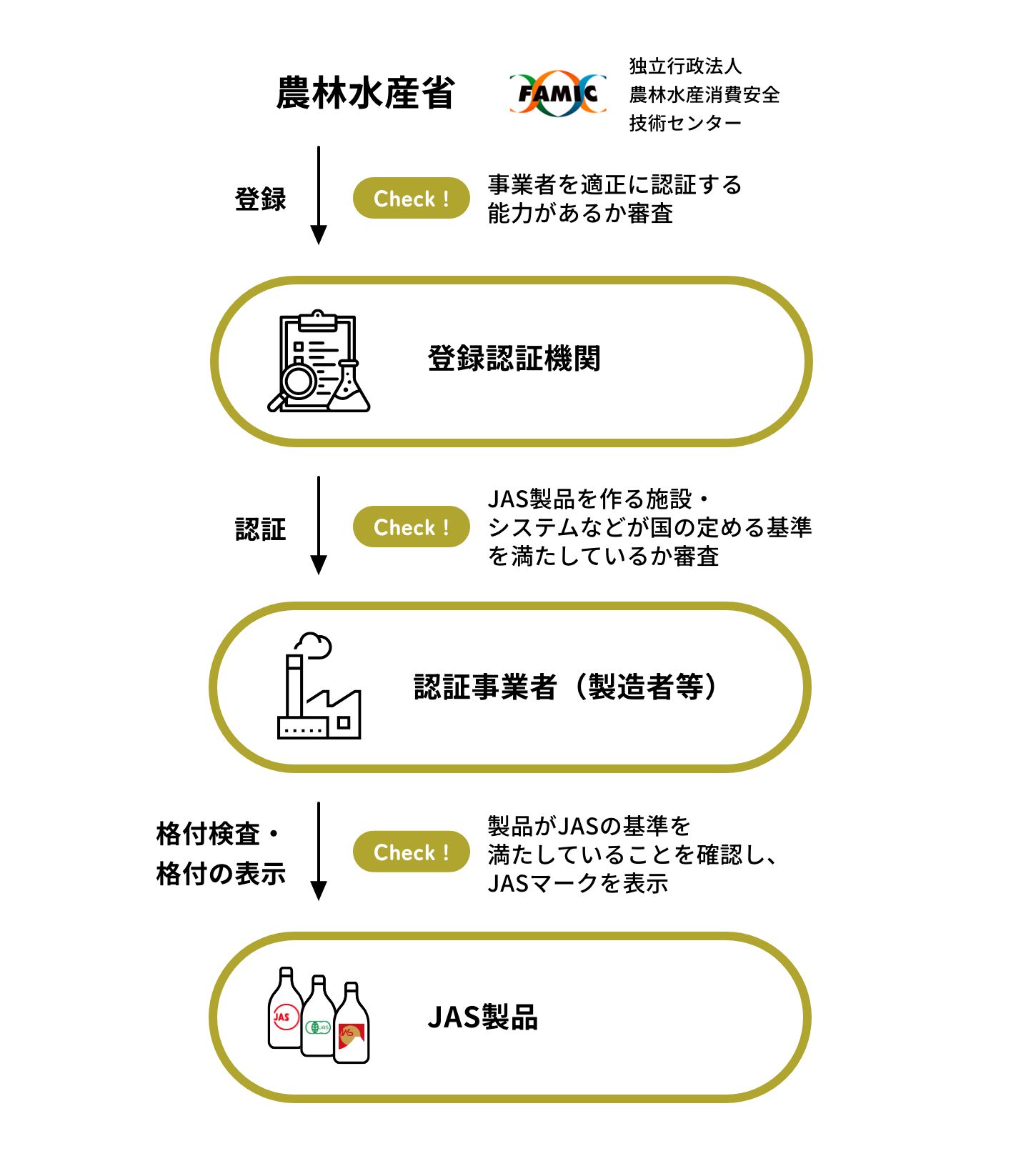

どうやって事業者が

認証される?

飲食料品などの生産者・製造者等の事業者は、農林水産大臣に登録された第三者機関である登録認証機関の審査を受け、JAS製品を作る施設やシステムなどが国の定める基準を満たしていることが確認されて初めて、認証事業者となることができます。

認証事業者は、自らが生産・製造した製品がJASの基準を満たしていることを確認したうえで(格付検査)、製品にJASマークを表示することができます(格付の表示)。

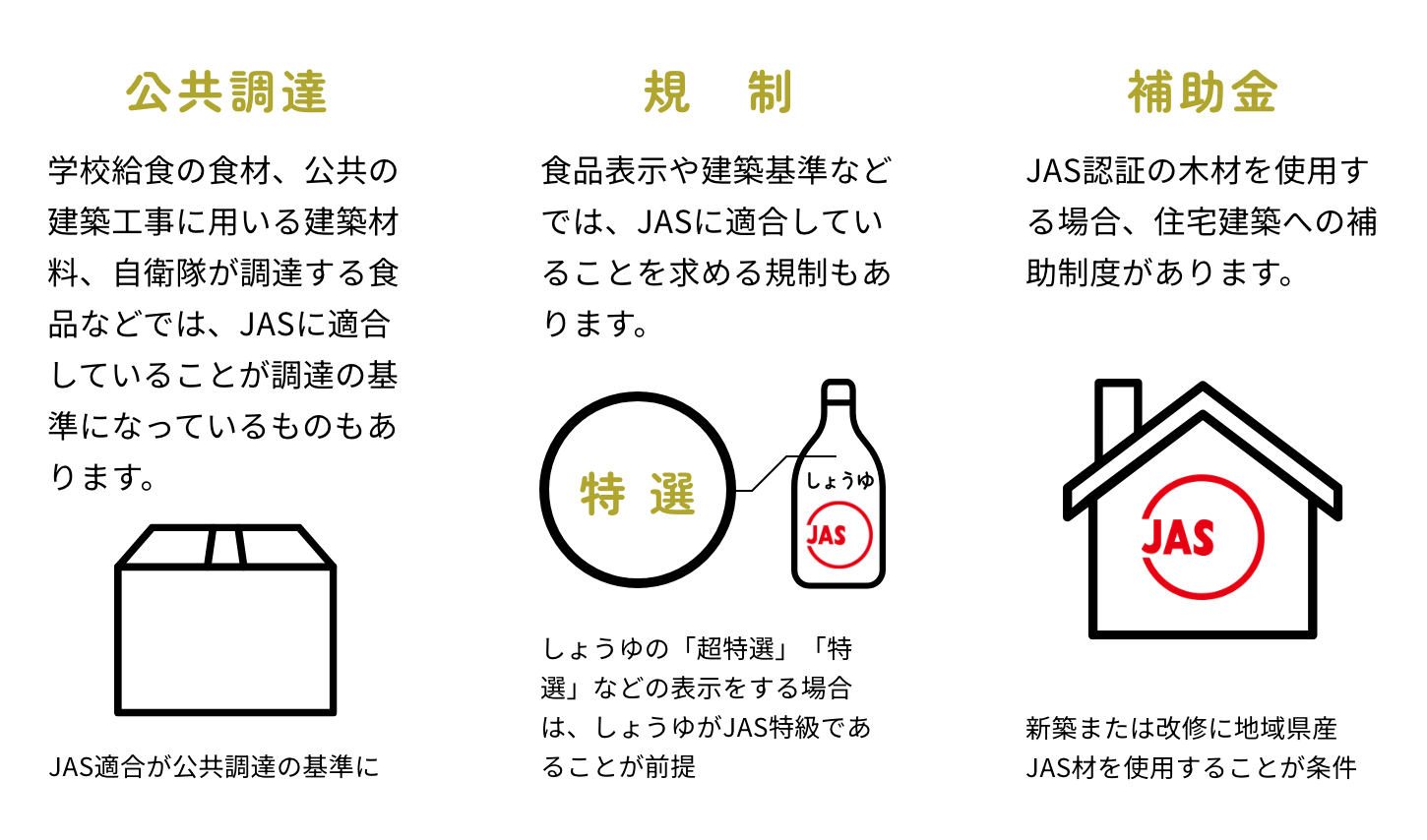

社会における

JASの役割

これからJASの

目指すこと

JASは製品の品質を一定の水準にそろえることを目的にスタートした制度ですが、時代を経て品質は向上する一方で、市場のニーズは品質以外の価値や特色へと多様化し、生産方法や事業者の取り組み、試験方法などによる差別化・ブランド化が求められるようになったため、それらの必要に応じて新たな規格が制定されています。これからのJASは国内市場のみならず海外市場も視野に入れ、ますます進化していくことでしょう。

COLUMN

新たな食のスタイルに

寄り添うJAS

(株)ウィズファーム(長野県)では、りんごの栽培とりんごジュースの販売を行っています。農福連携で、市場に出回らない「幻のふじ」と呼ばれる高品質のりんごを栽培しています。

農林水産省では、市場のニーズに応えて多様な価値や特色を打ち出していけるよう、さまざまなJASを制定してきました。そのひとつが「ノウフクJAS」です。

ノウフクとは「農業と福祉の連携」の略で、障害者が農業や花き生産業などに就労する取り組みのことです。ノウフクJASは障害者が携わって生産した生鮮食品や観賞用の植物、それらの生鮮食品を原材料とした加工食品の生産方法の基準を定めた規格です。

また、インバウンドの増加を見据えたJASとして、「ベジタリアン・ヴィーガンJAS」が制定されました。これは欧米諸国を中心に多いベジタリアンやヴィーガンに適した加工食品や、その料理を提供するレストランの基準を定めた規格です。

他にも「持続可能性に配慮した鶏卵・鶏肉JAS」や「大豆ミート食品類JAS」など、注目すべき新たなJASが続々と誕生しています。

今週のまとめ

食品・農林水産分野における国家規格であるJASマークは、

品質などの基準を満たす信頼の証しです。

時代に応じて進化を続け、消費者や事業者にとってメリットのある認証となっています。

お問合せ先

大臣官房広報評価課広報室

代表:03-3502-8111(内線3074)

ダイヤルイン:03-3502-8449