環境配慮、ダイバーシティ、インクルーシブ、生産性向上。

4つのキーワードを軸に、

未来に向けた外食産業の取り組みを紹介します。

外食産業では食品廃棄物の削減、

エネルギー使用量の低減や再生可能エネルギーの

利用などを進める企業や飲食店が増えてきました。

ここでは生産者と協力し、生物多様性に配慮して育てた米を使用するなど、

さらに進んだ取り組みを始めた企業の事例を紹介します。

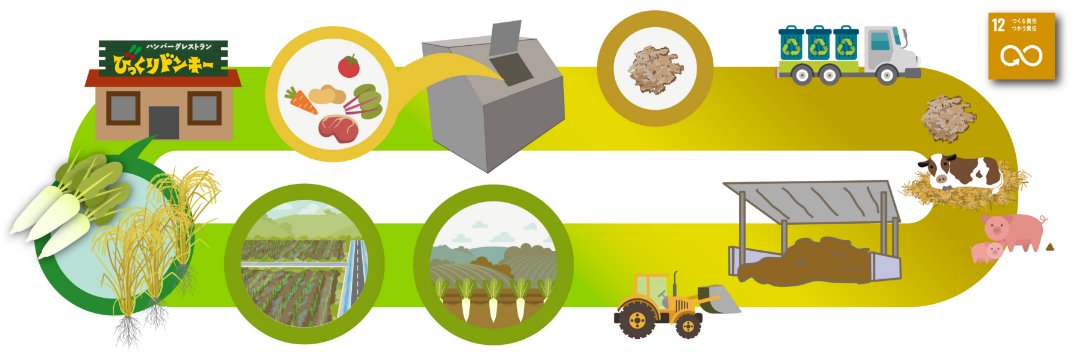

(株)アレフ

食べ残しを活用したリサイクルループを実践!

ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」などを運営する(株)アレフが取り組んでいるのは、自社の飲食店から排出された食べ残しや食品残さを価値あるものとして再生するリサイクルループです。食品廃棄物を生ごみ処理機で堆肥の原料に変え、家畜の糞尿とともに発酵させて堆肥に。これを使用した農場で栽培された米や大根を、一部の店舗で食材として活用。食品廃棄物が循環する仕組みができています。

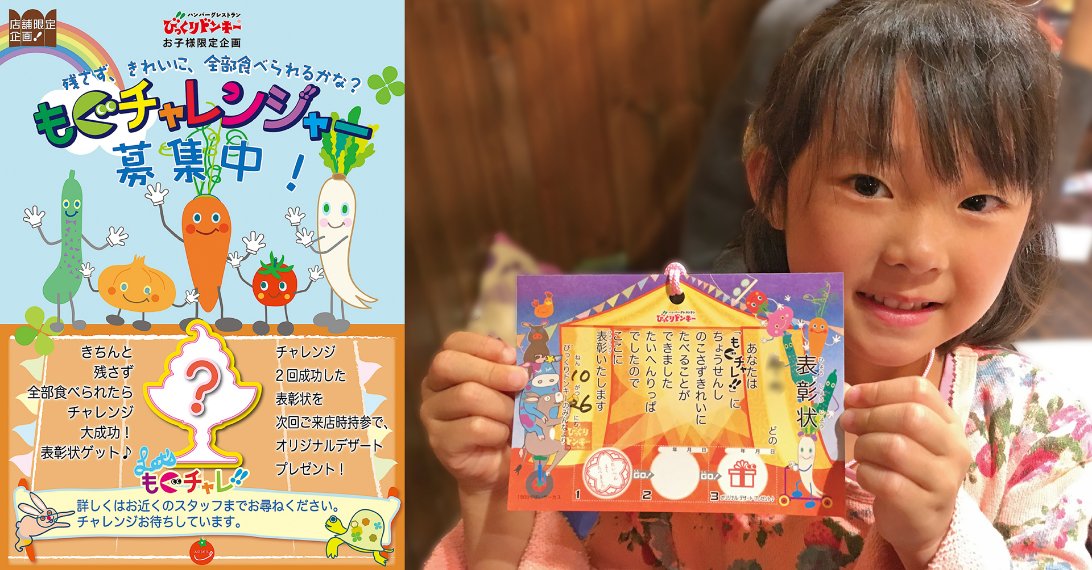

残さず食べる子どもたちを応援する「もぐチャレ!!」

「びっくりドンキー」の全店(ポケットキッチンを除く)では、小学生以下の子どもを対象に完食応援イベント「もぐチャレ!!」を実施しています。チャレンジを宣言した子どもが、料理を残さず食べると表彰状にスタンプを押印。2つたまったら、次回の来店時にデザートをプレゼントします。残さず食べる喜びを体験していただく取り組みです。

誰もが安心して永く

使える割れないグラス

「びっくりドンキー」では、軽くて割れないお冷グラスを採用しています。哺乳瓶にも採用される「トライタン」という安全性の高い新素材樹脂でできており、軽くて丈夫で割れる心配がなく、食器洗浄機への耐久性に優れています。誰もが安心して使用できて、スタッフの作業負担が軽減できると好評です。※一部店舗を除く

COLUMN

行ってみたい!

環境への理解が深まる「えこりん村」

「えこりん村」(北海道恵庭市)は、(株)アレフが運営するエコロジーテーマガーデン。広大な敷地では羊の放牧、生物多様性に配慮した米の生産、再生可能エネルギー発電などを実践しています。体験を通じて、生き物や自然環境の大切さを学べる環境教育プログラムも充実。持続可能な開発を行うための教育を行う、地域ESD活動推進拠点にも登録されています。

人種や国籍、年齢や性別などが異なる人たちが互いを尊重し、

共存するダイバーシティの実現は、

慢性的な人手不足に悩む外食産業の重要な課題のひとつ。

外国人材をはじめ多様な価値観、

文化的な背景をもつ人たちが働きやすい環境を整えることは

人手不足解消につながります。

(株)ワンダーテーブル

400人以上の外国籍社員が働く

「ピーター・ルーガー・ステーキハウス 東京」「ロウリーズ・ザ・プライムリブ」など国内外に120店舗以上を展開する(株)ワンダーテーブルでは、外国籍の正社員が62人、アルバイトが352人。出身地は世界48の国と地域に及び、多様な文化的背景や価値観をもつ人材が集まっています。

多様性を受け入れる企業文化

近年増加しているインバウンド対応にも外国人材が重要な役割を果たしています。接客だけではなく、メニューやサイトなどの日本語を、外国語に翻訳する業務も必要になっているのです。一方で、従業員の働きやすさにも配慮が行き届いています。一部の店舗では業務マニュアルを7カ国語で作成したり、仕事の合間に提供するまかないのカレーをベジタリアン向け、ハラール対応など数種類つくって選べるようにするなど、フォロー体制も充実しています。外食産業ではこうしたニーズは、今後どんどん高まっていくでしょう。

食物アレルギー、宗教や文化的理由によって

特定の食物を食べられない人、

乳児や高齢者など食事に何らかの対応を必要とする人たちがいます。

あらゆる人を包括するインクルーシブを目指す社会のなかで、

飲食店にはどのような対応が求められるのでしょうか。

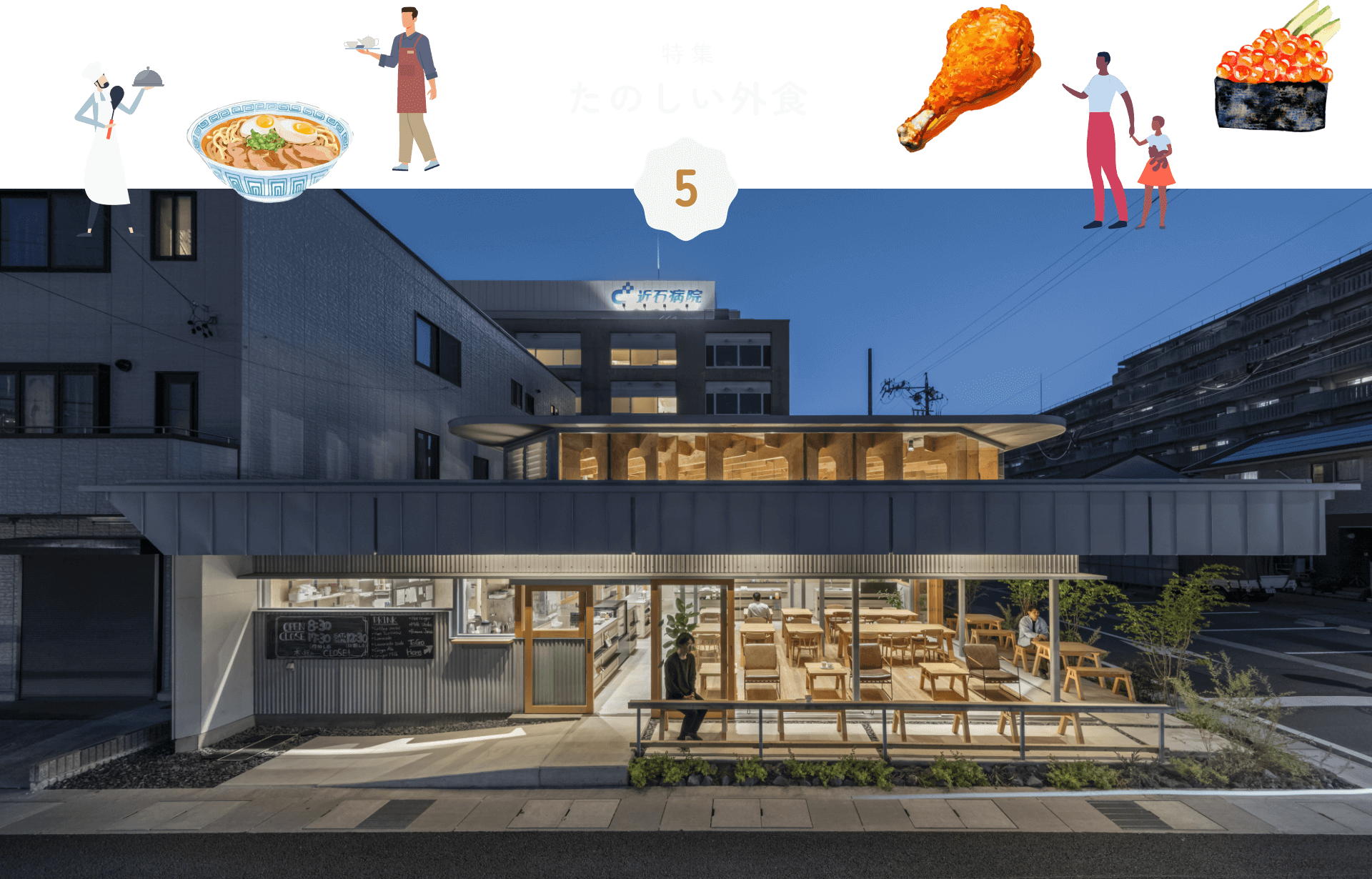

カムカムスワロー

食べることに向き合うコミュニティスペース

「カムカムスワロー」(岐阜県岐阜市)は地域のコミュニティスペースで、カフェも営業しています。運営するのは、嚥下障害にも積極的に対応する近石病院です。カムは「噛む」と「COME(来る)」、スワローは、ツバメのほかに「飲み込む」という意味もあることから名付けられました。カフェのメニューは近石病院の管理栄養士が監修。モーニングプレートやランチ、デザート、ドリンクを提供しています。大きな特徴は、インクルーシブな対応をしていることです。

嚥下障害をもつ人への、細やかな配慮

カフェでは一部のメニューを除いて、管理栄養士がそれぞれの人の飲み込みの状態に合わせて料理を一口大にカットしたり、ミキサーにかけて柔らかくしたりするサービスを実施しています。ドリンクメニューはとろみをつけることができます。これなら嚥下障害のある人はもちろん、高齢者も安心して食事することができます。使用する食器についても、子どもが落としても割れない「つよいこグラス」や、すくいやすく口当たりがやさしい「ののじスプーン」などを用意。これから求められる、あらゆる人にやさしい飲食店のあり方を示しています。

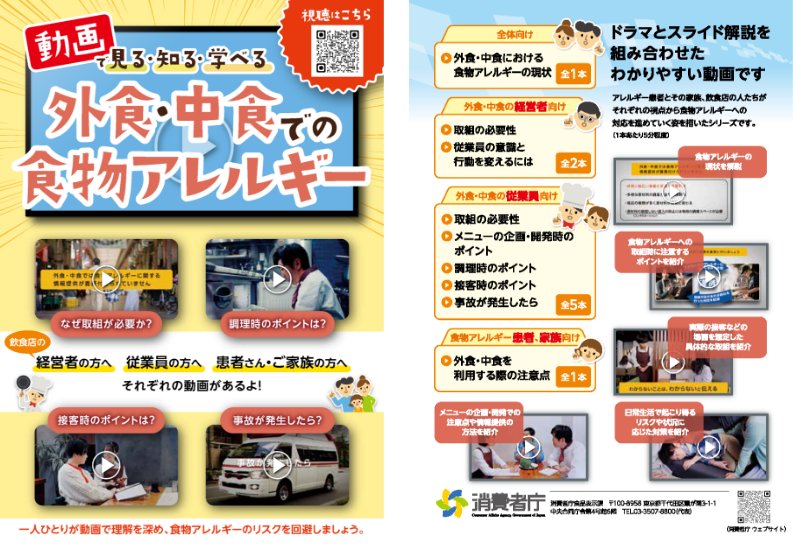

COLUMN

飲食店における食物アレルギー対応

食物アレルギー患者やその家族の方も安心して外食ができるよう、飲食店においてもアレルゲンの情報提供や低アレルゲンメニューの提供といった取り組みが始まっています。政府としても飲食店向けに取り組みの必要性や注意点などを解説する動画を作成し、更に食物アレルギー対応の取り組みが進むよう後押ししています。

外食・中食での食物アレルギーについての動画

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/allergy/efforts

業務の効率化を図り、リソースを商品やサービスの向上に配分することで、

新たな付加価値を得ることが可能になります。

生産性向上に有効な手段のひとつとして注目を集める、

業務のDX・省力化の成功事例から、これから必要な取り組みについて

考えてみましょう。

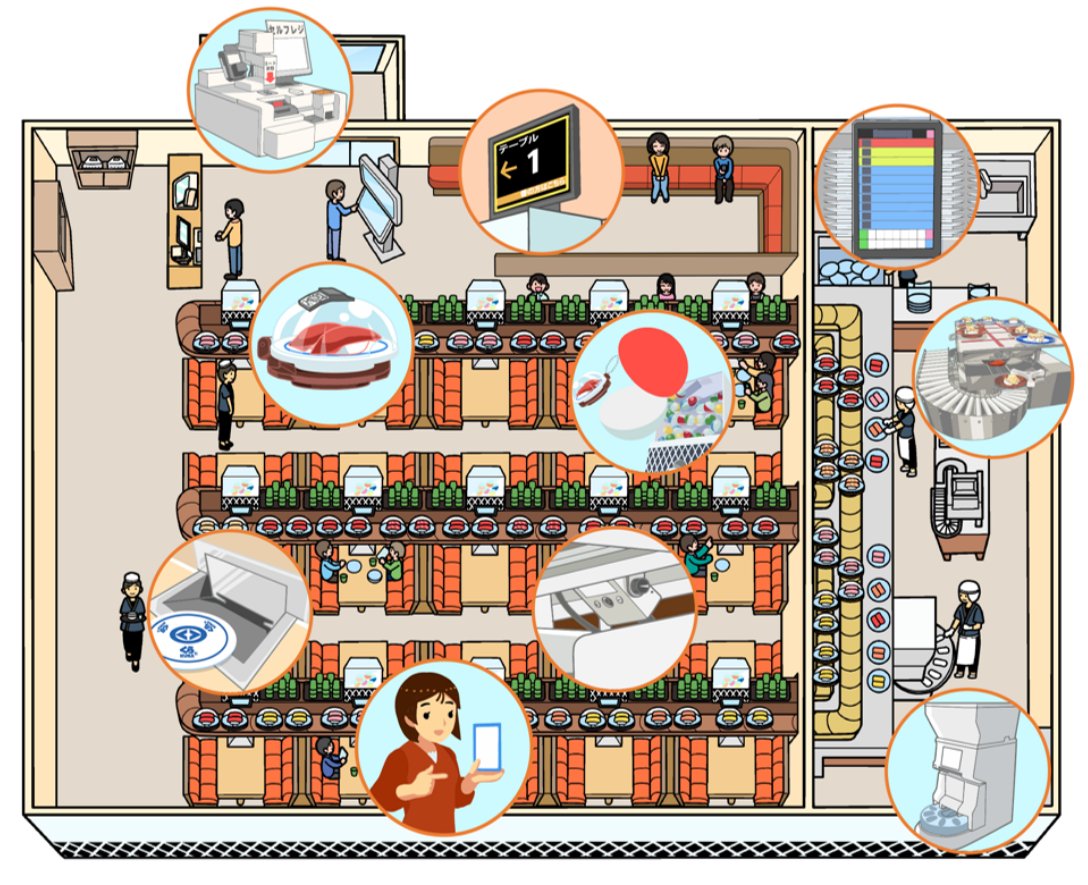

くら寿司

DX・省力化で非接触型サービスが実現!

-

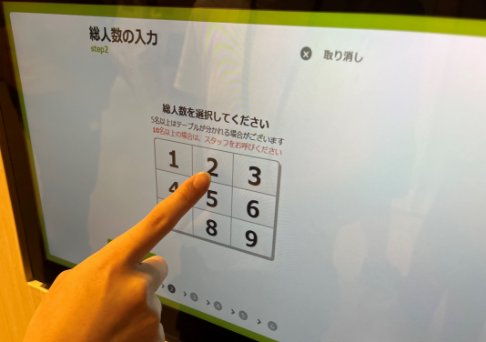

自動受付・案内

スマホアプリなどで時間を指定して予約すると、来店時には自動的に客席まで誘導します。

-

タッチで注文

メニュー注文用タッチパネルを業界に先駆けて導入。現在はタッチパネルに表示されるQRタグを読み込むことで、自身のスマホからも注文可能に。

-

時間制限管理システム・

製造管理システム

寿司カバーにつけたQRタグによって、レーン上の寿司などの提供後の経過時間を管理。滞在時間によって消費皿数(食べる量)を予測して厨房に表示することで、レーンに流す皿数を最適化し、廃棄ロスを軽減します。

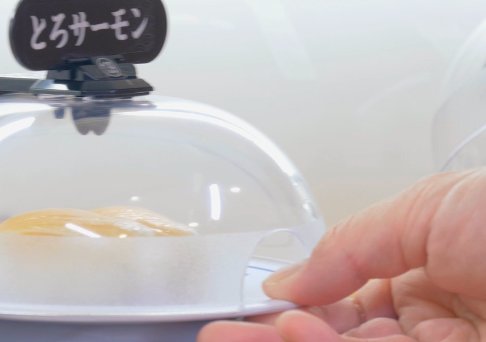

-

抗菌寿司カバー

従業員も客も直接触れずに商品を出し入れできるカバーを独自開発。鮮度だけでなく、空気中に漂うウイルスや飛沫からお寿司を守ります。

-

皿カウンター

水回収システム

テーブルの皿回収ポケットに寿司皿を投入すると、水流により皿が洗い場まで運ばれます。

-

ビッくらポン

食べ終わった寿司皿を皿回収ポケットに投入すると、5回に1回抽選ゲームができます。

-

セルフチェック

寿司が流れるレーンの上部に設置された小型カメラの画像分析により、どのテーブルで何枚のお皿を取ったかを、自動でカウント。

-

セルフレジ

会計ボタンを押すと支払い金額が確定し、会計することができます。

回転寿司チェーンとして知られる「くら寿司」の店舗は、自動案内やセルフチェックなどのシステムと組み合わせ、入店から退店まで従業員を介することなくサービスの提供が可能となる非接触型サービスを導入し、生産性向上に大きな改善を図りました。こうしたシステムをすべて自社で開発。営業の実態に最適化した仕組みを構築できる点も強みです。

今週のまとめ

社会や消費者のニーズに対応して、大きく成長してきた外食産業。

少子高齢化、労働力不足、環境負荷の軽減などと向き合いながら、

私たちの食生活を豊かにする外食産業を、ぜひ応援しましょう。

お問合せ先

大臣官房広報評価課広報室

代表:03-3502-8111(内線3074)

ダイヤルイン:03-3502-8449