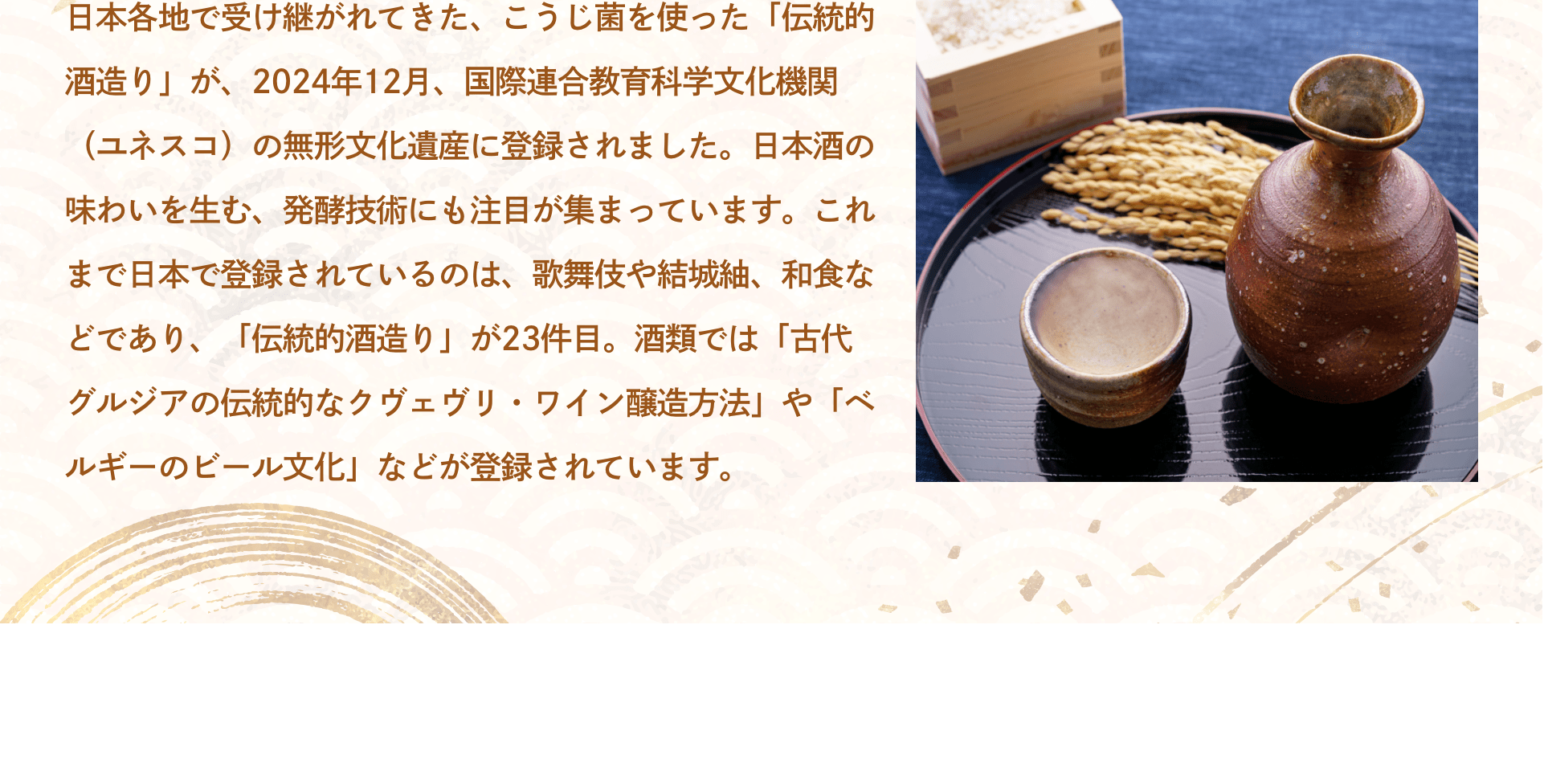

國酒と言われる日本酒のことを、

私たちはどれくらい知っているでしょうか。

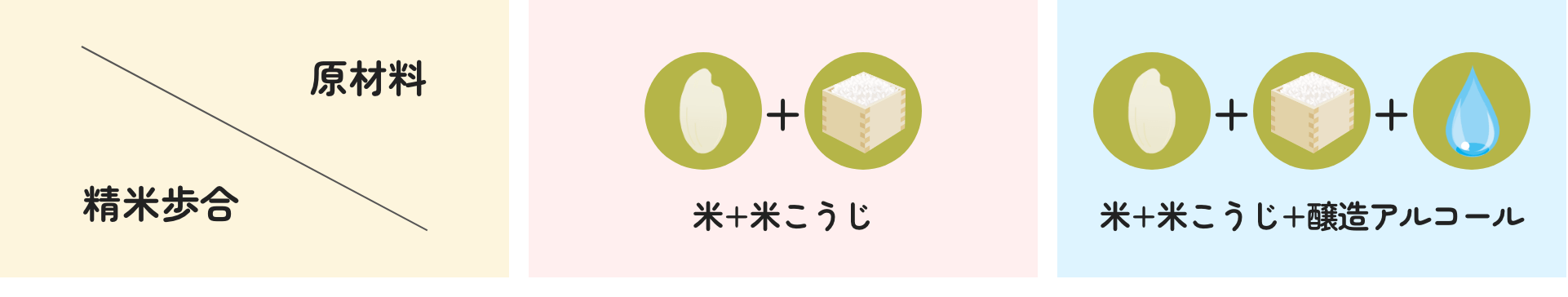

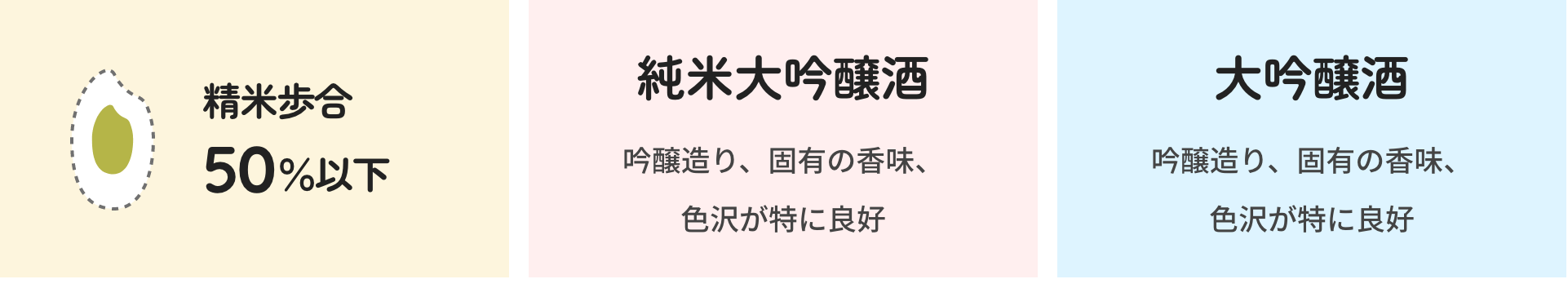

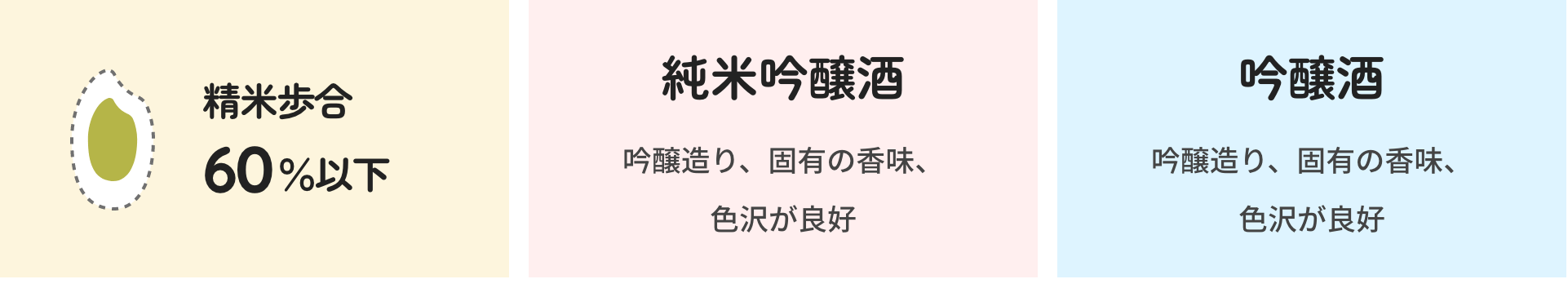

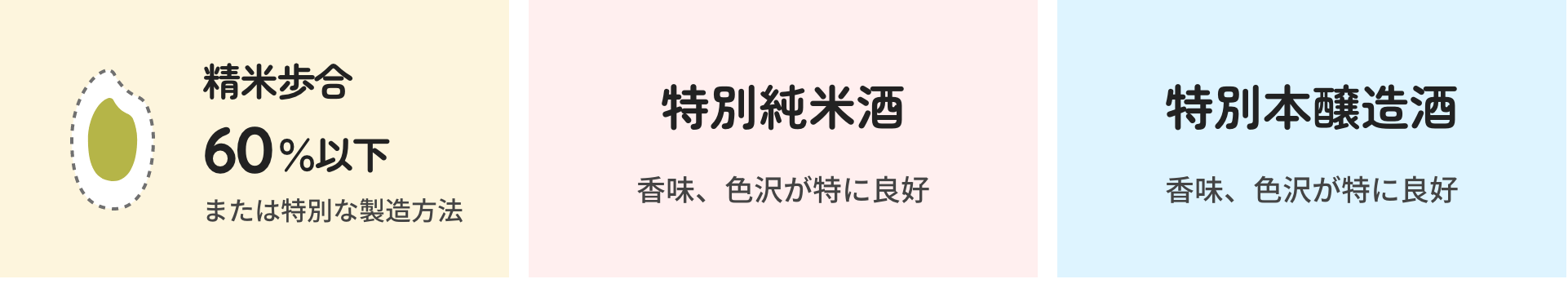

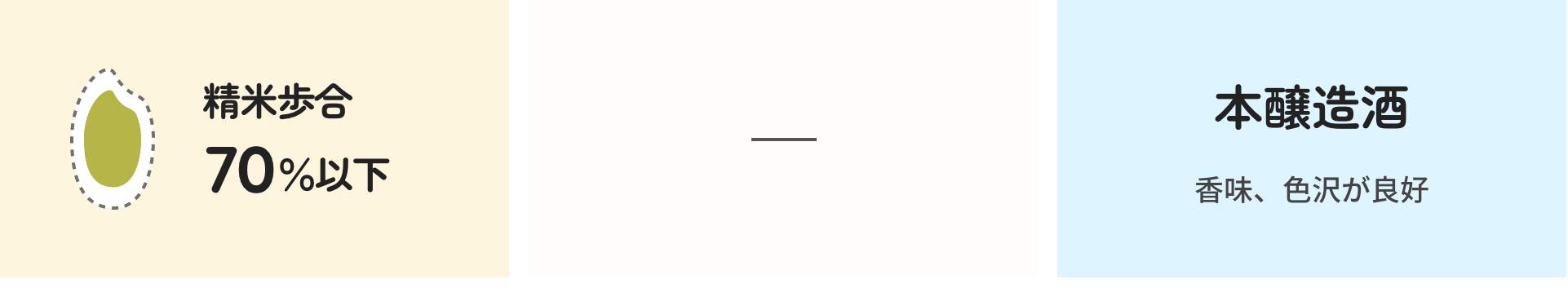

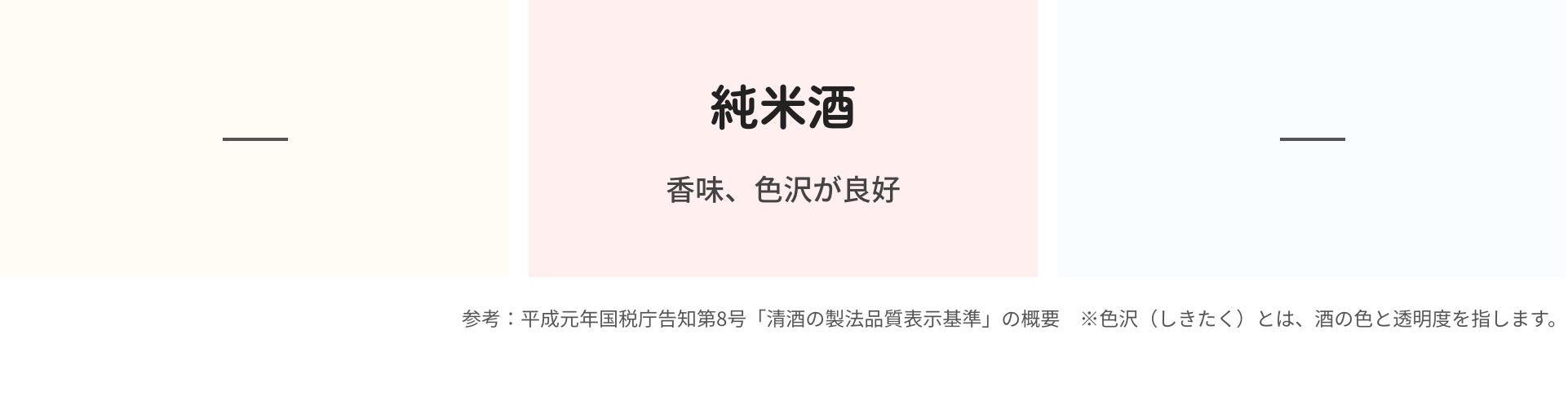

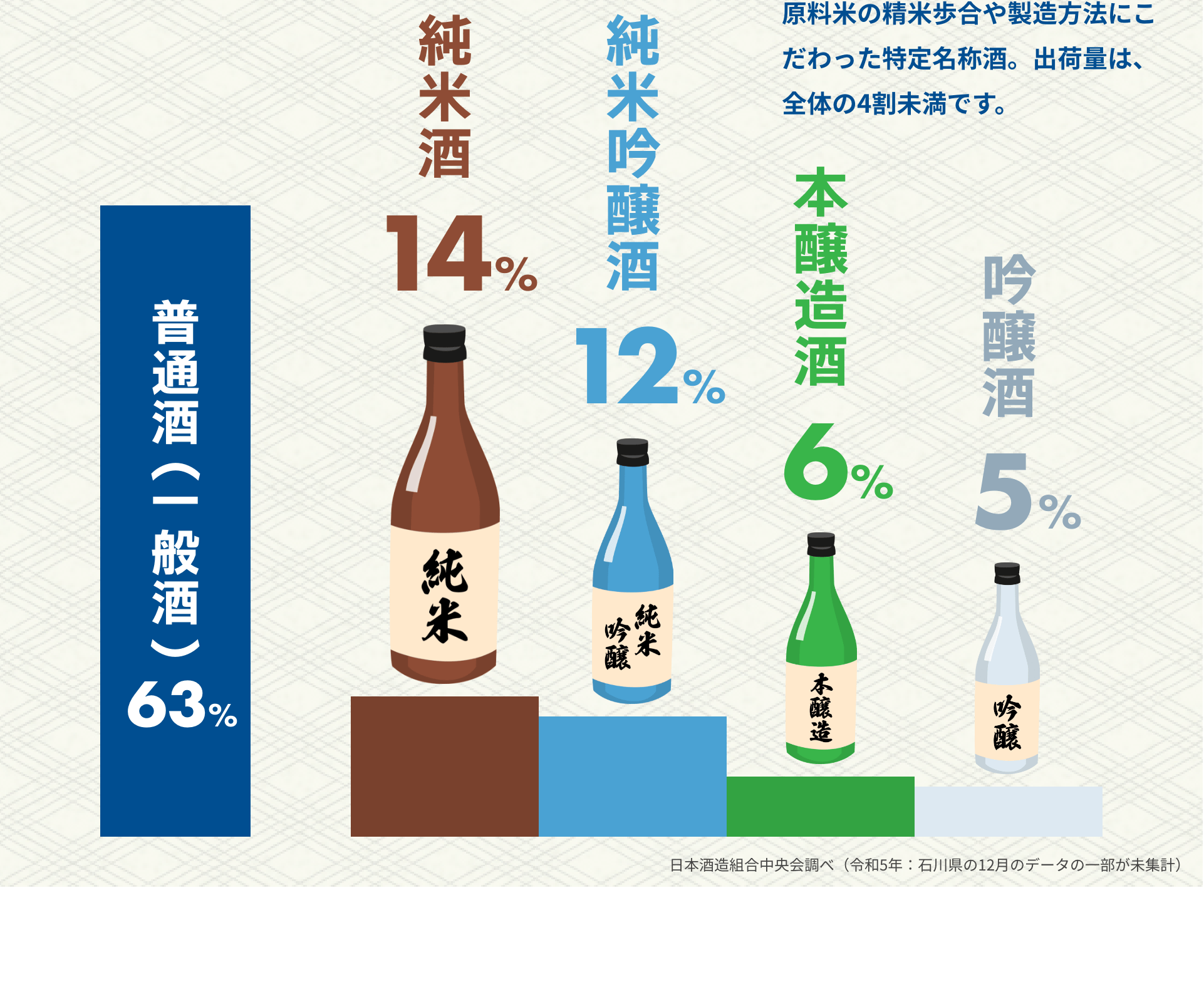

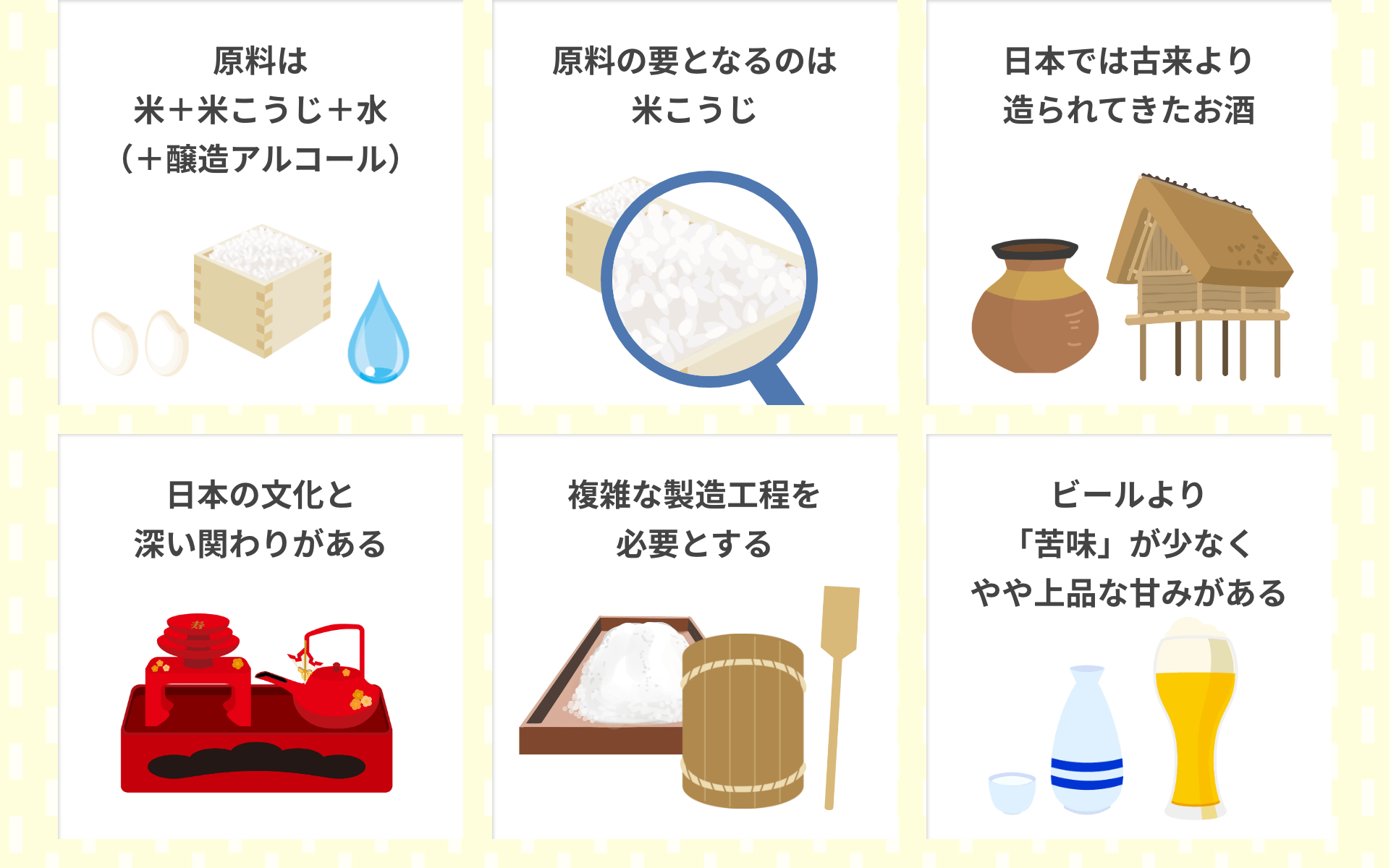

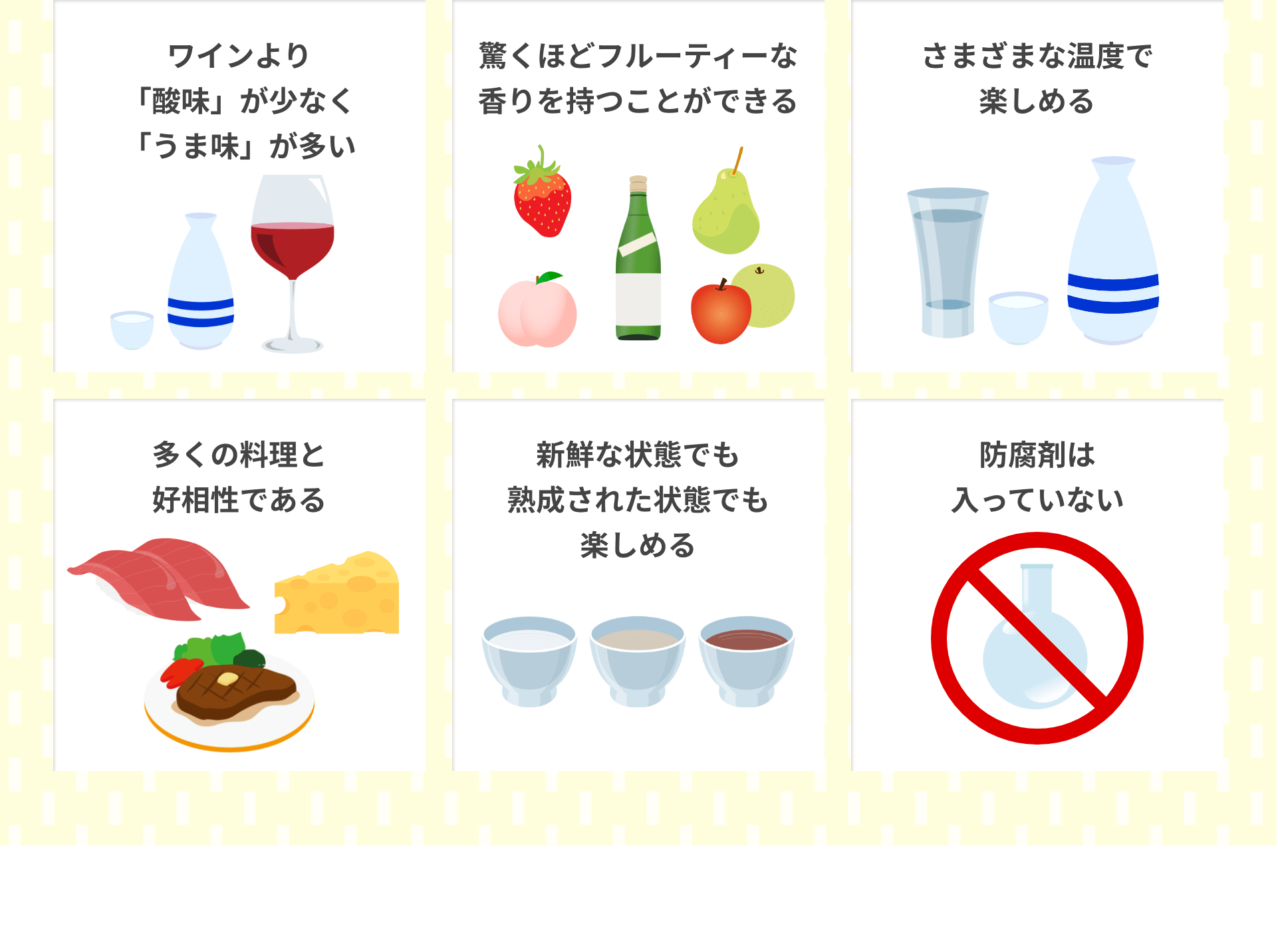

原料や製造方法によって味わいが大きく異なる

日本酒について、わかりやすく解説します。

知れば知るほど、日本酒がより楽しく

飲めるようになります!

協力:日本酒造組合中央会

今週のまとめ

日本酒は、日本の豊かな自然の恵みと

日本人の知恵を結集したお酒です。

暮らしの中に取り入れることで、

日本人らしさを感じることができます。

これからも長く飲み続けて

いきましょう。

お問合せ先

大臣官房広報評価課広報室

代表:03-3502-8111(内線3074)

ダイヤルイン:03-3502-8449