17の目標と食品産業とのつながり:目標11に対する取組

17の目標と食品産業とのつながり

17の目標と食品産業とのつながり

この目標は、コミュニティの絆と個人の安全を強化しつつ、イノベーションや雇用を刺激する形で、都市その他の人間居住地の再生と計画を図ることを目指したものです。

- 上記の目標の訳は、どなたにでもわかりやすいよう、公益財団法人 日本ユニセフ協会の広報資料から引用しています。

- 各企業の取組の多くは、SDGsの複数の目標に関連しています。

この目標をめぐる状況

【日本では】

高齢化や単身世帯の増加、地元小売業の廃業、既存商店街の衰退等により、過疎地域のみならず都市部においても、高齢者等を中心に食料品の購入や飲食に不便や苦労を感じる方(いわゆる「買い物難民」、「買い物弱者」、「買い物困難者」)が増えてきており、「食料品アクセス問題」として社会的な課題になっています。(農林水産省・食料品アクセス問題ポータルサイトより)

近年、国内外で異常気象が頻発しており、特に2018年は、記録的な大雨や猛暑及び台風により多くの被害が発生しました。世界気象機関( WMO )は、これら異常気象は長期的な温暖化の傾向と一致していると発表しています。温室効果ガスの排出抑制等を図る「緩和」はもちろんのこと、気象災害リスクの増加等に対処するための「適応」の取組が必要であり、それを契機として地域社会・経済の健全な発展につなげる視点も重要です。(令和元年版環境白書より)

【世界では】

都市化が進行し、2007年以降は世界人口の半数が都市に住み、2030年にはその割合は60%になる見込みです。

急速な都市化によってインフラやサービスへの負荷が過重になり、20億人がごみ収集サービスを受けていません。都市住民の4人に一人がスラム等で暮らし、53%しか便利な公共交通へのアクセスをもたず、10人に9人が汚染された空気(PM2.5>10μg)を吸っています。

150カ国が国の都市計画を持ち、ほぼ半数が実施段階です。(国連SDGsレポート2019より)

この目標と食品産業

街の安全と賑わいが維持されることは、顧客の獲得や労働力の確保などの観点から、事業の継続性に不可欠な要素です。

災害の多発が、顧客の生活の安全だけでなく、食品産業の操業や原材料の調達にも大きなリスクとなっていることから、それに備えたBCP(事業継続計画)の策定や、強靱な事業体制を整える必要があります。

各社の取組

株式会社セブン&アイ・ホールディングス

セブン&アイグループでは、全国に多数の店舗を有する事業特性を活かし、「高齢化、人口減少時代の社会インフラの提供」と、「商品や店舗を通じた安全・安心の提供」という二つの重要課題にこの目標を関連づけています。生活に必要な商品を店舗やネット、移動販売を通じて提供することに加え、公共サービスの提供や災害時の対応などにも取り組んでいます。https://www.7andi.com/sustainability/[外部リンク]

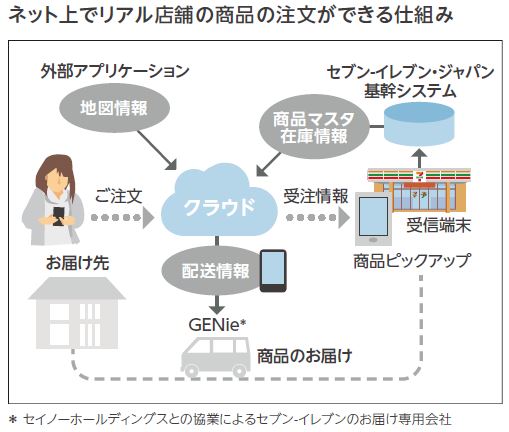

ネット上でリアル店舗の商品が注文でき、最短2時間でお届けするサービスです。ご利用いただいたお客様からの改善要望にお応えし、予約商品の注文や24時間注文に対応するなどの改善も図っています。このサービスについては、2019年2月期中に北海道全店へと導入エリアを拡大し、2020年2月期には全国の店舗での提供を予定しています。

生活協同組合コープさっぽろ

コープさっぽろでは、宅配システム「トドック」や移動販売車、お買い物バスの運行等により、高齢者や過疎地の買い物をサポートしています。また、商品の玄関先へのお届けにあわせて、高齢者の安否確認も行っています。https://www.sapporo.coop/corporate/csrreport/[外部リンク]

- 地域の拠点配置を見直し組合員との接点強化へ

現在は組合員との接点を増やし、つながりを強化する取組を進めています。宅配配送センターやデポ(拠点)の配置を見直し、2017年度はエリアが広く配達距離も長くなっていた帯広エリアを分割し、新たに帯広北センターと帯広南センターを設置しました。配達時間短縮・車両削減などの効率化につながり、訪問先での組合員との接点を強化することができました。

- 高齢者見守りの輪を全道へ

株式会社シジシージャパン

CGCグループでは、大規模災害時にも加盟店舗が事業を継続して地域の食を支えることができるよう、「災害マニュアル」で過去の経験を共有するとともに、全国的な緊急物資輸送体制を構築しています。https://www.cgcjapan.co.jp/cgcgroups/csr/[外部リンク]

- 災害マニュアル、都度更新

- 大規模災害時、全国から物資供給

日清食品ホールディングス株式会社

日清食品グループは、防災備蓄食を日常的に消費しながら、使った分だけ定期的に買い足していくことで、一定量の食品を家に備蓄していく「ローリングストック」の認知向上を図り、消費者に実践を促す啓発活動を行っています。https://www.nissin.com/jp/sustainability/[外部リンク]

日清食品グループでは、「ローリングストック」を実践し、周囲にも実践を促す人々を「ローリングストッカーズ」と名付け、日清食品グループの役員および社員が「ローリングストッカーズ」の一員として全国のスーパーや防災イベントなどで啓発活動を行い、消費者の災害備蓄に対する意識を高める活動を行っています。

「カップヌードル ローリングストックセット」

「カップヌードル ローリングストックセット」一度申し込めば3ヶ月ごとに新しい商品が届き一定量の食品を備蓄できる。

生活協同組合コープみらい

コープみらいでは、地域の活動の中でつながったフードバンクなどの団体と連携して、フードドライブ活動を行っています。https://sustainability.coopdeli.coop/sustainability/news/2023/02/5.html[外部リンク]

コープみらいは、地域の活動の中でつながったフードバンクと連携して、フードドライブを行っています。コープみらいの店舗や施設など約60箇所にフードドライブ専用の食品寄贈ボックスを常設しています。

また、事業エリアである千葉県、埼玉県、東京都で地域に密着して活動しているサッカー・バスケットボールリーグクラブに協賛しており、マッチパートナー試合などでは主催チームと協力して試合会場でフードドライブを受け付け、地域のフードバンクに寄贈しています。

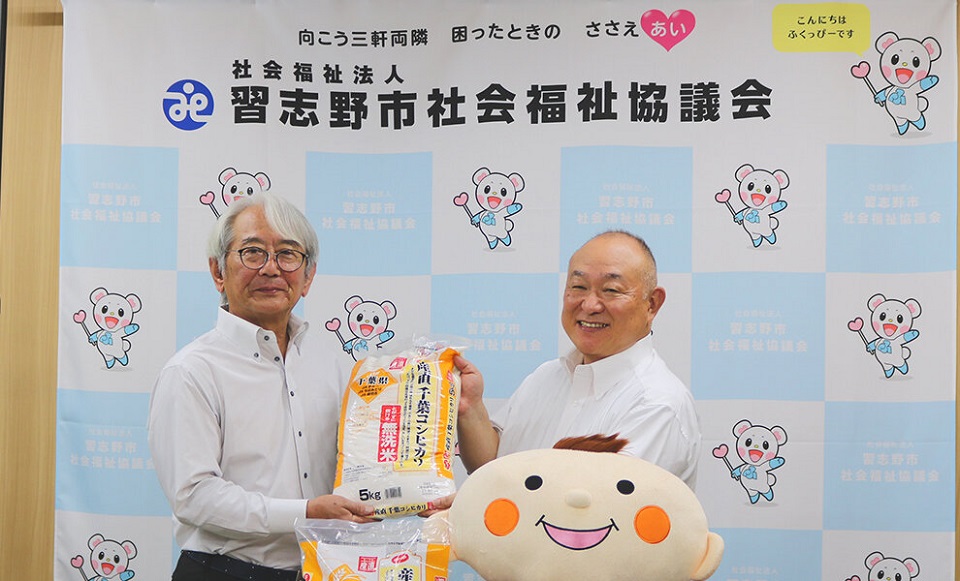

コープみらいでは、急激な物価高騰の社会情勢の変化の中で困難を強いられている世帯への支援として、お米寄贈の取り組みを行っています。https://sustainability.coopdeli.coop/sustainability/news/2023/07/rice-contribution.html[外部リンク]

寄贈したお米は千葉県・埼玉県・東京都内のひとり親家庭・子育て家庭へのフードパントリーや子ども食堂・炊き出しでの利用など、生活にお困りの方への支援に活用されています。また、寄贈したお米はコープの産直産地のもので、お米の利用が減り続け苦境にあえぐ生産者への応援にもつなげました。

2024 年度も1年間を通してお米220トンの寄贈を継続して進めています。

コープみらいは、今後も積極的に生活困窮者への支援、日本の米づくりの応援を行ってまいります。

株式会社ダスキン ミスタードーナツ事業本部

ミスタードーナツは、『ミスタードーナツ創業の日』と定めた1月27日に、お客様にお買い上げいただいた金額の一部を、毎年「ダスキン愛の輪基金」に寄付しています。https://www.misterdonut.jp/torikumi/sdgs/[外部リンク]

1970年1月27日は、ダスキン創業者の鈴木清一が日本でのミスタードーナツ事業の展開を決断した日です。この記念すべき1月27日を『ミスタードーナツ創業の日』と定め、お客様にお買い上げいただいた金額の一部を、障がいのある人たちの自立や社会参加に役立てるため、毎年「ダスキン愛の輪基金」に寄付しています。

1970年1月27日は、ダスキン創業者の鈴木清一が日本でのミスタードーナツ事業の展開を決断した日です。この記念すべき1月27日を『ミスタードーナツ創業の日』と定め、お客様にお買い上げいただいた金額の一部を、障がいのある人たちの自立や社会参加に役立てるため、毎年「ダスキン愛の輪基金」に寄付しています。 ショップのレジそばにはダスキン愛の輪基金の募金箱を設置しています。そこに「愛の輪運動」の入会パンフレットを置き、ご来店いただいたお客様にも参加の呼びかけを行っています。

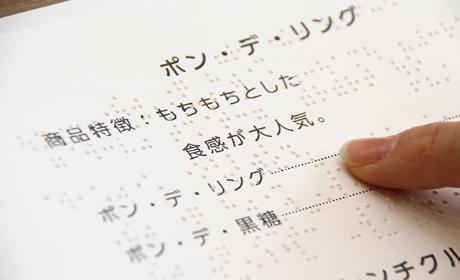

ショップのレジそばにはダスキン愛の輪基金の募金箱を設置しています。そこに「愛の輪運動」の入会パンフレットを置き、ご来店いただいたお客様にも参加の呼びかけを行っています。 他にも、点字メニューの導入や、こども110番運動への参加、災害時の帰宅困難者支援などにも取り組んでおります。

他にも、点字メニューの導入や、こども110番運動への参加、災害時の帰宅困難者支援などにも取り組んでおります。お問合せ先

大臣官房 新事業・食品産業部 新事業・国際グループ

代表:03-3502-8111(内線4354)

ダイヤルイン:03-6744-7179