17の目標と食品産業とのつながり:目標13に対する取組

17の目標と食品産業とのつながり

17の目標と食品産業とのつながり

気候変動は開発にとって最大の脅威であり、その広範な未曽有の影響は、最貧層と最も脆弱な立場にある人々に不当に重くのしかかっています。気候変動とその影響に対処するだけでなく、気候関連の危険や自然災害に対応できるレジリエンスを構築するためにも、緊急の対策が必要です。

- 上記の目標の訳は、どなたにでもわかりやすいよう、公益財団法人 日本ユニセフ協会の広報資料から引用しています。

- 各企業の取組の多くは、SDGsの複数の目標に関連しています。

この目標をめぐる状況

【日本では】

日本では、世界(100年当たり約0.73℃)より速いペース(100年当たり約1.21℃)で気温が上昇しており、21世紀末には、20世紀末と比較して、厳しい温暖化対策を取った場合(RCP2.6シナリオ)で0.5~1.7℃、温暖化対策を取らなかった場合(RCP8.5シナリオ)で3.4~5.4℃上昇すると予想されています。

近年、気温の上昇、大雨の頻度の増加や、農作物の品質低下、動植物の分布域の変化、熱中症リスクの増加など、気候変動及びその影響が全国各地で現れており、さらに今後、長期にわたり拡大するおそれがあります。2018年の夏、我が国は、西日本の広範囲で発生した「平成30年7月豪雨」や、埼玉県で歴代全国1位の最高気温を更新するなどの記録的な猛暑に見舞われました。これらは、多くの犠牲者をもたらし、また、国民の生活、社会、経済に多大な被害を与えました。個々の気象現象と地球温暖化との関係を明確にすることは容易ではありませんが、今後、地球温暖化の進行に伴い、このような豪雨や猛暑のリスクは更に高まることが予測されています。(令和元年版環境白書より)

【世界では】

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の第5次評価報告書では、気候システムの温暖化は疑う余地がないこと、人間による影響が近年の温暖化の支配的な要因であった可能性が極めて高いこと、気候変動は全ての大陸と海洋にわたり、自然及び人間社会に影響を与えていること、将来、温室効果ガスの継続的な排出は、更なる温暖化と気候システムの全ての要素に長期にわたる変化をもたらし、それにより、人々や生態系にとって深刻で広範囲にわたる不可逆的な影響を生じる可能性が高まることなどが示されています。

また、2018年10月に公表されたいわゆる「1.5℃特別報告書」では、世界の平均気温が2017年時点で工業化以前と比較して約1℃上昇し、現在の度合いで増加し続けると2030年から2052年までの間に気温上昇が1.5℃に達する可能性が高いこと、現在と1.5℃上昇との間、及び1.5℃と2℃上昇との間には、生じる影響に有意な違いがあること、将来の平均気温上昇が1.5℃を大きく超えないような排出経路は、2050年前後には世界のCO2排出量が正味ゼロとなっていること、これを達成するには、エネルギー、土地、都市、インフラ(交通と建物を含む。)及び産業システムにおける、急速かつ広範囲に及ぶ移行(transitions)が必要であることなどが示されています(令和元年版環境白書より)

この目標と食品産業

地球温暖化により、食品の原料となる農林水産物の供給に大きな影響が生じるとともに、災害の多発による操業等への影響が懸念されています。

他方で、食品産業は、事業活動を通じて温室効果ガスの発生源のひとつとなっています。各業界団体では、「低炭素社会実行計画」として自主的に削減目標を設定し、その実現のための対策を推進することが求められています。

各社の取組

日本マクドナルド株式会社

日本マクドナルドでは、温室効果ガスの排出削減のために、FSC認証材を使用した紙製容器包装類への転換、食品リサイクルの促進、PDCAサイクルを活用した省エネルギーシステム、商品をオーダーメイド方式で調理するシステムの導入によるフードロスの削減などに取り組んでいます。https://www.mcdonalds.co.jp/sustainability/[外部リンク]

(エネルギー使用量最適化の具体例)

- プランドメンテナンスシステム

- 設備機器のON/OFF管理(ドットシステム)

- LED照明/デマンド監視装置

株式会社アレフ

アレフでは、2018~2020年度の環境行動目標として「エネルギー使用量の原単位を0.3782kL/百万円(2017年度)から年平均1%低減し、0.3670kL/百万円にする」「北海道工場でISO50001を運用し目標を達成し、新たに他工場で取得する」「脱フロン化に向けて、店舗や工場において自然冷媒などノンフロン機器を導入し1種類を標準機器に設定する」ことを掲げ、事業活動に伴うエネルギーの使用と温室効果ガスの排出低減を目指しています。https://www.aleph-inc.co.jp/csr/[外部リンク]

運用2年目の2017年度は、EnMS行動報告書に則り、空調用チラー及び冷蔵庫用チラーの圧縮機交換と熱交換器洗浄、外調機の目標温度変更などを実施。加えて、消費電力の大きい空調用冷水搬送ポンプにインバータを取り付け、省エネを図りました。この結果、エネルギー使用量総量は2.17万GJ、原単位が0.1891kL/百万円でした。認証取得活動前の2014年度と比べ原単位は10.45%低減、前年度比7.16%の低減でした。また、光熱費は前年度比4.71%の低減でした。(同一単価で比較)

昭和産業株式会社

昭和産業グループは、2020年度に向けたCO2排出量原単位に関する目標を設定し、エネルギーロス・工程不具合削減などの対策のほか、使用エネルギーの見直しに取り組んでいます。https://www.showa-sangyo.co.jp/csr/[外部リンク]

- ガスエンジン発電の導入

CO2 排出量の大幅削減(約4,100t-CO2/年)を見込むとともに、BCPの一環としても位置づけています。

- ロジスティクスの効率化

▲都市ガスエンジンコージェネレーション設備

株式会社シジシージャパン

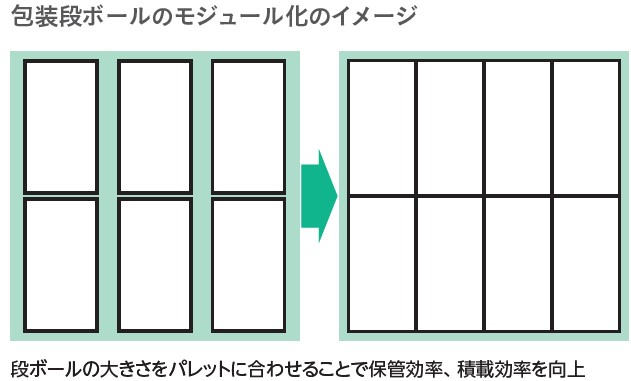

全国物流網を築いているCGCグループでは、物流問題にも環境視点を取り入れ、物流業界や加盟企業、メーカー、問屋と協力しながら、広域輸送においては鉄道コンテナ輸送への転換(モーダルシフト)や、段ボールのモジュール化など、輸送方法の見直し・最適化を進めています。https://www.cgcjapan.co.jp/cgcgroups/csr/[外部リンク]

商品配送の効率化の取り組みとして、包装段ボールのモジュール化を推進しています。

商品配送の効率化の取り組みとして、包装段ボールのモジュール化を推進しています。 商品が入っている段ボールの大きさをパレットのサイズに合わせて無駄な空間をなくすことで、保管効率と積載効率が向上し、CO2削減にもつながります。

CGC商品の開発手順に「サイズパレット面積80%以上」の項目を入れ、徹底を図っています。2019年3月時点で、グロサリーのCGC 商品全品のうち80%がこの基準を満たしています。

今後も、各メーカーと調整しながら、改善を進めていきます。

日清食品ホールディングス株式会社

日清食品グループは独自の環境に関する長期戦略として「EARTH FOOD CHALLENGE 2030」を策定し、「資源」と「気候変動」の2つの問題に取り組みながら、より高いレベルの環境対策を推進することで、持続可能な社会の実現と企業価値の向上を目指しています。「EARTH FOOD CHALLENGE 2030」特設サイト

https://www.nissin.com/jp/sustainability/feature/efc2030/[外部リンク]

この戦略では、2030年度までのCO2排出量の削減目標として、Scope1(※1)とScope2(※2)の合計で30%削減 (2018年度比)、Scope 3(※3)で15%削減 (2018年度比)を掲げています。ここに掲げた削減目標は、国際的なイニシアチブである「Science Based Targets (SBT) イニシアチブ」により、「パリ協定」と整合し、世界の平均気温の上昇を産業革命前に比べ2℃を十分に下回る水準に抑える、科学的根拠に基づいた目標であると認定されています。

この戦略では、2030年度までのCO2排出量の削減目標として、Scope1(※1)とScope2(※2)の合計で30%削減 (2018年度比)、Scope 3(※3)で15%削減 (2018年度比)を掲げています。ここに掲げた削減目標は、国際的なイニシアチブである「Science Based Targets (SBT) イニシアチブ」により、「パリ協定」と整合し、世界の平均気温の上昇を産業革命前に比べ2℃を十分に下回る水準に抑える、科学的根拠に基づいた目標であると認定されています。

※2 Scope2:主に自社が購入した電気や蒸気の使用によって排出される温室効果ガス(間接排出)

※3 Scope3:主に自社のバリューチェーン(原料調達、輸送、廃棄など)で排出される温室効果ガス( Scope 1、2除く)

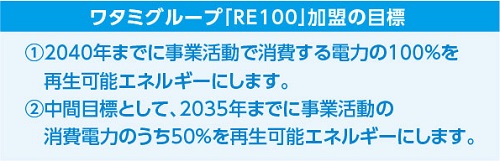

ワタミ株式会社

ワタミグループは、脱炭素社会の実現に向け、サプライチェーン全体の温室効果ガス(GHG)排出量を把握し削減するとともに、農業や森林事業によるCO2の吸収・貯留にも取り組んでいきます。https://www.watami.co.jp/csr/[外部リンク]

最も排出が多い領域は、スコープ3のカテゴリ1(購入した製品・サービスに伴う排出)で、約68%を占めています。これは当社が購入するすべての原材料や仕入商品等に係る排出量が含まれているためです。削減のためには低炭素商品の購入を増やしていく必要があります。対策の一つとして、購入する農畜産物における有機・特別栽培比率の拡大を進めています。今回、ワタミファームの実績を基に、有機・特別栽培農畜産物の排出原単位を算出し、有機・特別栽培農畜産物の比率拡大が排出量に反映される仕組みを作りました。このように、削減の取り組みと数値での進捗管理を同時に進めることで、スコープ3の削減を図っていきます。

ワタミエナジー(株)では、大分県臼杵市内で370haの森林整備事業に取り組んでいます。資源を無駄なく活用していきながら、森林の多面的な機能の保全と生物多様性を高めていきます。370haの森林では、3,123t-CO2 の吸収・貯留効果があると試算しています。

モンデリーズ・ジャパン株式会社

モンデリーズ・ジャパンは株式会社J-オイルミルズとともに、ライオン株式会社、鈴与株式会社の2社と異業種の共同連携輸送による労働環境改善・環境負荷低減を実現し、経済産業省「商務・サービス審議官表彰」を受賞しました。https://www.mondelezinternational.com/japan/green-partnership[外部リンク]

https://www.greenpartnership.jp/[外部リンク]

本取り組みでは、ライオン、モンデリーズ・ジャパン、J-オイルミルズの異業種メーカー3社の貨物を、鈴与の高積載型スワップボディ車[※2]を活用して、関東~中京の中間地点に位置する拠点で中継輸送[※3]することで、輸送車両台数の削減や実車率の向上、作業時間および待機時間の削減を図り、環境負荷の低減に加え、ドライバーの労働環境改善を同時に実現しました。

今回の受賞は、メーカー3社と運送事業者が連携し、入出荷における日程や時間の調整などを通じ共同連携輸送を行うことで、環境負荷軽減と物流生産性の向上に貢献をしたことが評価されたものです。

[2]大型車よりも車内高が高く、荷台部分が着脱可能な車両

[3]長距離・長時間の運行において、中継地点で運転者を変更し輸送する形態

[1]車両台数の削減:3台/日⇒2台/日

[2]運行効率の向上:実車率96.5%

[3]環境負荷の低減:CO2排出量を137.3t /年(約43%)削減

また、本輸送には荷台を切り離すことができる高積載型スワップボディ車両を使用することで、以下の効果も見込まれます。

[1]労働時間の短縮:荷台を積込場所に切り離すことにより作業時間及び待機時間の削減

[2]労働環境の改善:2台の中継輸送により1泊2日運行を日帰り運行に改善

[3]車輛手配業務の削減:定期定時運行により車両手配・トレース業務の削減

森永乳業株式会社

森永乳業株式会社は、サステナブルな酪農乳業界のために、生乳生産に伴う環境負荷の低減と酪農家の生乳生産基盤強化を目指しています。https://www.morinagamilk.co.jp/sustainability/[外部リンク]

森永乳業グループは、生乳生産に伴う環境負荷低減と、生乳生産基盤の強化を目指し、畜産バイオマス発電施設と排水処理施設を兼ね備えた酪農・畜産におけるふん尿処理システム「MO-ラグーンfor Dairy」を、関係会社の森永酪農販売株式会社が運営する那須岳麓農場に導入します。(2023年春予定)

森永乳業グループは、生乳生産に伴う環境負荷低減と、生乳生産基盤の強化を目指し、畜産バイオマス発電施設と排水処理施設を兼ね備えた酪農・畜産におけるふん尿処理システム「MO-ラグーンfor Dairy」を、関係会社の森永酪農販売株式会社が運営する那須岳麓農場に導入します。(2023年春予定)酪農から排出される温室効果ガス(GHG)にはメタンが多く含まれています。メタンは温暖化に対する影響が二酸化炭素に次いで大きく、酪農業界にとって大きな課題であり、生乳生産基盤を強化していく上では、GHG削減に向けた取り組みの推進が必要不可欠です。

また、生乳生産基盤強化に向けた牧場の規模拡大において課題となるのが、ふん尿の処理です。規模拡大は現状以上のふん尿の発生を伴うため、増加するふん尿処理が、酪農家にとって規模拡大の際の大きな障害になります。

「MO-ラグーンfor Dairy」はバイオガスプラントと、当社グループの独自技術である“微生物の力で排水を分解処理する「MO-ラグーン®」”を組み合わせたシステムです。

「MO-ラグーン®」を酪農・畜産におけるふん尿の浄化に応用し、浄化後に放流を行います。これにより、必要な量のみを圃場還元用の肥料として抽出することができるため、たい肥散布の人手や圃場確保に悩む酪農家の課題解決に役立つと考えています。那須岳麓農場では散布するたい肥量を現状の約75%削減することを目指しています。

また、バイオガスプラントを組み合わせた「MO-ラグーン for Dairy」を導入することで、牧場で排出されるメタン排出量を最大30%(※)と大幅に削減することを目指します。 サステナブルな酪農乳業界のために、生乳生産に伴う環境負荷の低減と酪農家の生乳生産基盤強化を目指し、取り組みを推進します。

大塚ホールディングス株式会社

脱炭素社会の実現に向け、事業活動におけるすべての環境負荷をゼロにするという2050年環境ビジョン「ネットゼロ」を掲げ、2028年までにCO2排出量2017年比で50%削減するという中期目標の達成に向けて邁進しています。https://www.otsuka.com/jp/csr/environment/climate.html[外部リンク]

大塚グループは、2022年4月に事業活動で使用する電力を100%再生可能エネルギーにすることを目指す国際的なイニシアチブ「RE100」に加盟しました。

大塚グループ 国際的なイニシアチブ「RE100」に加盟 ~100%再生可能エネルギー利用を目指して~(大塚ホールディングス)

再生可能エネルギーの導入とエネルギー利用効率の最大化に向けた取り組み

大塚グループでは2028年までのCO₂排出量削減の中期目標の達成に向け、CO₂フリー電力の導入や太陽光発電設備の設置などによる再生可能エネルギーの活用、コージェネレーションシステム[*1]によりグループ各社へ効率性の高いエネルギーを供給することで、グループ全体のエネルギー利用効率の最大化などに取り組んでいます。国内ではグループ6社[*2]における全25工場および全オフィス部門の外部から購入するすべての電力に、100%再生可能エネルギー由来電力への切り替えを完了し、購入電力のうち再生可能エネルギーの割合は約61%となりました。

[*2]大塚製薬、大塚製薬工場、大鵬薬品、大塚化学、大塚食品、大塚テクノ

大塚グループでは、2022年に事業活動におけるすべての環境負荷をゼロにする2050年環境ビジョン「ネットゼロ」の取り組みの一環で、大塚グループ新電力(小売電気事業者)としての新しい統合エネルギーサービス体制を構築しました。これにより、発電事業者などから再生可能エネルギー電力の調達や、自社グループ内で発電した電力を効率的に大塚グループ事業所内に供給を行います。

大塚グループ 新しい統合エネルギーサービス体制を構築 ~グループ間の連携を図り、脱炭素社会に貢献~(大塚ホールディングス)

大塚グループの運輸倉庫部門を担う大塚倉庫では、各社製品の輸送に際して環境に配慮した物流に積極的に取り組んでいます。例えば、多様な製品や輸送場所について最適な車両やルートを考慮し、1台の車両に複数の企業の製品を組み合わせ、社会全体での輸送車両の台数を減らす共同物流や環境への負荷の小さい鉄道、船舶への転換であるモーダルシフトを推進しています。

大塚グループの運輸倉庫部門を担う大塚倉庫では、各社製品の輸送に際して環境に配慮した物流に積極的に取り組んでいます。例えば、多様な製品や輸送場所について最適な車両やルートを考慮し、1台の車両に複数の企業の製品を組み合わせ、社会全体での輸送車両の台数を減らす共同物流や環境への負荷の小さい鉄道、船舶への転換であるモーダルシフトを推進しています。さらに、倉庫への入荷・出荷時に、入場時間を事前にWeb予約する「トラック予約受付システム」を活用し、ドライバーの平均滞留時間を半分以下にするなど、業界全体でのCO2排出量削減にも取り組んでます。

株式会社なとり

なとりグループは、SDGsの基本方針として「おつまみを通して持続可能な環境と社会の実現に貢献します」を掲げ、二酸化炭素総排出量の削減等の環境への配慮に取り組んでいます。https://www.natori.co.jp/corporate/sustainability/environment.html[外部リンク]

二酸化炭素排出量削減の取り組みとして、埼玉第二工場にPPA(※)モデルによる太陽光発電設備を設置し、2022年4月21日より発電を開始しました。発電した電気は、埼玉第二工場で使用しています。

二酸化炭素排出量削減の取り組みとして、埼玉第二工場にPPA(※)モデルによる太陽光発電設備を設置し、2022年4月21日より発電を開始しました。発電した電気は、埼玉第二工場で使用しています。導入設備は太陽光パネル1,767枚、総パネル面積は3,840平方メートルとなっています。二酸化炭素の排出量を年間約340t削減できる見込みです。

株式会社セブン&アイ・ホールディングス

オフサイトPPAによる電力調達とNTTグループが所有するグリーン発電所からの電力を導入し、セブン&アイグループのセブン‐イレブン40店舗とアリオ亀有の店舗運営の100%再生可能エネルギー使用を目指します。https://www.7andi.com/sustainability/theme/theme3/environmental-reduction.html[外部リンク]

セブン&アイ・ホールディングスは、2019年5月に策定した環境宣言「GREEN CHALLENGE 2050」において、「脱炭素社会」を目指すべき社会の姿として掲げ、省エネ・再生可能エネルギーの利用拡大を進めています。

セブン&アイ・ホールディングスは、2019年5月に策定した環境宣言「GREEN CHALLENGE 2050」において、「脱炭素社会」を目指すべき社会の姿として掲げ、省エネ・再生可能エネルギーの利用拡大を進めています。セブン&アイグループ各社が排出するCO2排出量の約9割は、店舗運営のための電気の使用に由来しています。そのため、事業の拡大や店舗数の増加に伴い、CO2排出量が増加しないように、店舗店舗運営に伴うCO2排出量を2013年度比で2030年までに50%、2050年までに実質ゼロにする目標を定め、目標達成に向けて「省エネ」「創エネ」「再エネ調達」の3本柱を重点的に取り組むことを方針に、CO2排出量の削減を進めています。

そのうち「再エネ調達」の取り組みとして、セブン&アイ・ホールディングスと日本電信電話株式会社(以下「NTT」という。)は、2021年4月から順次、国内初のオフサイトPPA(

ハウス食品グループ本社株式会社

ハウス食品グループは、静岡工場へのガスコージェネレーションシステムの設置を起点とする「多拠点一括エネルギーネットワークサービス(JFE-METS)」の実施により、グループ全体での CO2削減を推進します。 https://housefoods-group.com/newsrelease/pdf/release_20220926_energy.pdf

[外部リンク:PDF951KB]

JFEエンジニアリングは、ハウス食品株式会社の静岡工場に、都市ガス等を利用して発電するガスコージェネレーションシステムを設置し、発電と同時に発生する熱を「蒸気」と「温水」にして有効利用することでエネルギーを無駄なく利用できるサービスを提供します。また、JFE-METSの仕組みを用いて、ハウス食品グループ8社17拠点に電力を供給します。

本取組により、対象となる拠点のCO2排出量を約12%、エネルギー使用量を約17%削減(2020年度比)できる見込みです。運用開始は、2024年4月からを予定しています。

【ハウス食品グループのエネルギーネットワークサービス概念図】

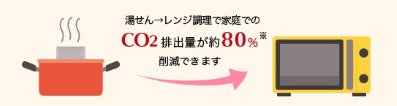

ハウス食品グループは、レトルト製品のレンジパウチ化により調理段階でのCO2排出量(Scope3)の削減を推進します。 https://housefoods-group.com/kenkyu/functions/container/rangepouch.html[外部リンク]

当社は、Scope3への対応として、当社の主力商品であるレトルト製品のレンジパウチ化を推進しています。湯せん調理からレンジ調理に代わることによって、使いやすさがより向上するとともに、調理時間が短くなり、調理時の CO2排出量を約80%削減することができます。

箱入りレトルト製品では、箱を開けてそのままレンジ加熱できるパウチに変更し、使いやすさを向上しました。また、複数袋レトルト製品では、袋のままレンジ加熱できるパウチに変更し、さらに2袋同時に加熱可能とすることで、使いやすさをより向上しています。

箱入りレトルト製品

箱入りレトルト製品味の素株式会社

味の素株式会社は、「味の素®」などの原材料として活用しているグルタミン酸ナトリウム(MSG)や核酸の製造時に排出されるGHGをバリューチェーン横断型の社内プロジェクト“BRIDGE”によって大きく削減しました。https://story.ajinomoto.co.jp/report/129.html

[外部リンク:PDF951KB]

スコープ1+2:▲132 kt※

スコープ3 :▲336 kt※

2018年度に対する2021年度実績

味の素株式会社は、「味の素®」の副生物で野菜の肥料を生み出す「バイオサイクル」という仕組みにより、温室効果ガスの排出削減や持続可能な農業の支援に取り組んでいます。https://www.ajinomoto.co.jp/amino/sustainability/eco.html[外部リンク]

お問合せ先

大臣官房 新事業・食品産業部 新事業・国際グループ

代表:03-3502-8111(内線4354)

ダイヤルイン:03-6744-7179