17の目標と食品産業とのつながり:目標14に対する取組

17の目標と食品産業とのつながり

17の目標と食品産業とのつながり

この目標は、海洋・沿岸生態系の保全と持続可能な利用を推進し、海洋汚染を予防するとともに、海洋資源の持続可能な利用によって小島嶼開発途上国(太平洋・西インド諸島・インド洋などにある、領土が狭く、低地の島国)とLDCs(後発開発途上国)の経済的利益を増大させようとするものです。

- 上記の目標の訳は、どなたにでもわかりやすいよう、公益財団法人 日本ユニセフ協会の広報資料から引用しています。

- 各企業の取組の多くは、SDGsの複数の目標に関連しています。

この目標をめぐる状況

【日本では】

2018年度の我が国周辺水域の資源評価結果によれば、資源評価の対象となった50魚種84系群のうち、資源水準が高位にあるものが14系群(17%)、中位にあるものが29系群(34%)、低位にあるものが41系群(49%)と評価されました。魚種・系群別にみると、マイワシ太平洋系群やマサバ太平洋系群については引き続き資源量に増加の傾向が見られる一方で、スケトウダラ根室海峡系群やスルメイカ冬季発生系群については資源量に減少の傾向が見られています。(平成30年度水産白書より)

海洋ごみが、生態系を含めた海洋環境の悪化や海岸機能の低下、景観への悪影響、船舶航行の障害、漁業や観光への影響など、様々な問題を引き起こしています。日本の海岸にも多くの流木やごみが漂着しており、環境省が2016年度に全国10地点で実施した調査結果によれば、種類別では重量ベースで自然物が、容積及び個数ベースではプラスチック類が、最も高い割合を占めています。外国から漂着するごみだけでなく私たちが排出したごみも海岸に漂着しており、海洋に流れ出るごみの削減に向けた取組の推進が必要です。(令和元年版環境白書より)

【世界では】

国連食糧農業機関(FAO)がまとめた世界の海洋水産資源の状況によれば、持続可能なレベルで漁獲されている状態の資源の割合は漸減傾向にあります。1974年には90%の水産資源が適正レベル又はそれ以下のレベルで利用されていましたが、2015年にはその割合は67%まで下がってきています。これにより、過剰に漁獲されている状態の資源の割合は、10%から33%まで増加しています。また、世界の資源のうち、適正レベルの上限まで漁獲されている状態の資源は60%、適正レベルまで漁獲されておらず生産量を増大させる余地のある資源は7%に留まっています。(平成30年度水産白書より)

近年、マイクロプラスチックによる海洋生態系への影響が懸念されており世界的な課題となっています。1950 年代以降生産されたプラスチック類は83億トン超で、 63 億トンがごみとして廃棄されたとの報告や、毎年約800万トンのプラスチックごみが海洋に流出しているとう試算や2050 年には海洋中のプラスチックごみ重量が魚を超えるという試算もあります。(令和元年版環境白書より)

海洋の酸性化が進み、産業革命以前から26%増加しました。現在のCO2排出の水準が続けば、2100年には100~150%増加する見込みです。(国連SDGsレポート2019より)

この目標と食品産業

世界的な水産資源の漁獲量増加や海洋環境の悪化により、需給のひっ迫が懸念される中で、多くの水産資源を利用する日本の食品産業において、その持続性の確保は喫緊の課題です。

また、海洋プラスチック問題が国際的にも大きな注目を集めており、様々なプラスチック製品を利活用している食品産業も、その対策に取り組んでいく必要があります。

各社の取組

株式会社ニッスイ

ニッスイは「豊かな海を守り、持続可能な水産資源の利用と調達を推進する」という重要課題に対応し、人権と地球環境に配慮した原材料・製品の調達、養殖や食品加工等の事業活動による海洋環境と水産資源への負荷の低減に取り組んでいます。https://nissui.disclosure.site/ja[外部リンク]

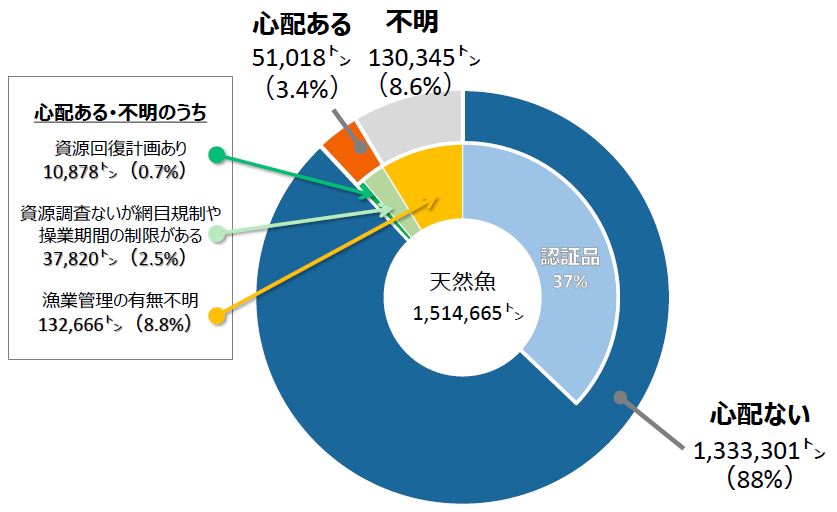

ニッスイグループは、2016年の取引実績を対象に調査を行い、グループ会社(国内28社、海外16社)が調達した主な魚(天然魚)の資源状況について、魚種、漁獲海域、原産国、重量(原魚換算)を手掛かりに、資源の持続性についてまとめました。

調査の結果、ニッスイグループの調達数量は世界の漁獲量の1.6%に相当し、取り扱い魚種のうち88%は「心配ない」、37%は水産エコラベル認証品でした。

絶滅危惧種を含め「心配ある」と分類された魚種については、資源回復計画の有無、網目規制や操業期間の制限の有無、漁業管理の有無を確認し、取り扱いを判断しています。

管理されていないことが明らかな資源や不明な状態が継続する資源、さらにIUUや強制労働が疑われる場合には、取り扱いません。

ニッスイは調達した水産物の資源状況の実態調査を定期的に行い、「2030年までにニッスイグループの調達品についての持続性が確認されている」状態を目指します。

ユニー株式会社

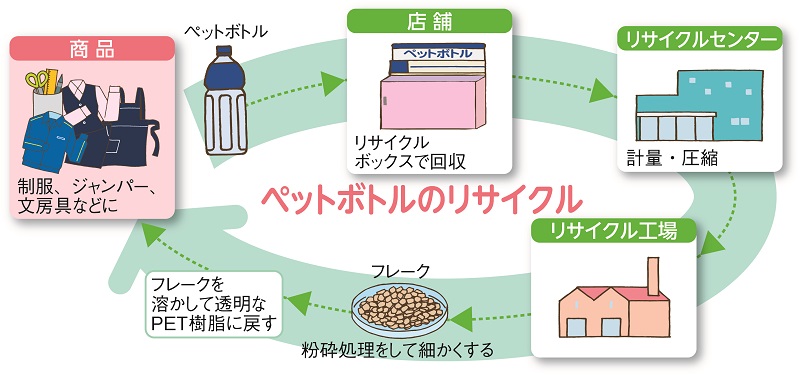

ユニーでは、プラスチックが海洋問題など自然破壊につながることを踏まえ、使用済みプラスチック製容器包装のリサイクルループの構築、ペットボトルキャップのリサイクル、有料化によるレジ袋の削減、バイオマスプラスチック製容器包装の導入等に取り組んでいます。https://www.uny.co.jp/csr/index.html[外部リンク]

2017年の年間回収量は、ペットボトル2,434トン、発泡スチロールトレイ279トン。

エームサービス株式会社

エームサービスは、「持続可能性に配慮した方針」を策定し、一層安全で安心な商品の調達・サービスの提供に努めるとともに、事業を通じ、環境や人権への影響にも配慮することで、持続可能な社会の実現に貢献しています。https://www.aimservices.co.jp/sustainability/[外部リンク]

認定を受けた食堂では、より多くのお客様に関心をもっていただけるよう、定期的なイベントでの和食・洋食・エスニックなど多彩なメニューの提供に加え、副菜メニューの提供やツールを使用した情報発信などを行なっています。

本件は、パナソニックとエームサービスおよび関係取引先が一体となって進めることで実現し、同社の強い推進力と同様の環境配慮への動きが他企業にも広がり、2020年6月時点で21カ所に提供拠点を拡大しています。今後もクライアントと協力しながら取り組みを継続していきます。

水産物の流通・加工の過程では、認証水産物と、そうでない水産物が混じってしまう可能性があります。こうした非認証の水産物の混入を防ぐとともに、製品がたどってきた経路を遡ることができるようトレーサビリティを確保するためのしくみが、CoC認証です。

マルハニチロ株式会社

マルハニチロでは、持続可能な水産資源の調達・利用を推進するとともに、「魚」に関するさまざまな角度からの情報提供を行っています。https://www.maruha-nichiro.co.jp/corporate/sustainability/[外部リンク]

また、家庭の食卓や給食、レストランなどで食べている魚が、実際にはどんなところで、どのようにして獲られ、加工・流通されているのかなど、国内外にある現場の最前線から、世界に広がるネットワークを通じてご紹介いたします。

https://umito.maruha-nichiro.co.jp/[外部リンク] (PC、スマートフォンから閲覧可能)

株式会社なとり

なとりグループは、SDGsの基本方針として「おつまみを通して持続可能な環境と社会の実現に貢献します」を掲げ、持続可能な原材料調達への切り替え等の環境への配慮に取り組んでいます。https://www.natori.co.jp/corporate/sustainability/environment.html[外部リンク]

MSC-C-59383

MSC-C-59383国際的な非営利団体であるMSC(Marine Stewardship Council・海洋管理協議会)が管理・推進する認証ラベルです。水産資源と環境に配慮した持続可能な漁業で獲られた水産物の証で、このラベルが付いた製品は日本を含む世界約60か国で販売されています。

お問合せ先

大臣官房 新事業・食品産業部 新事業・国際グループ

代表:03-3502-8111(内線4354)

ダイヤルイン:03-6744-7179