マフ塾クイズの解説

クイズは全部で20問です。すべての問題を理解して、マフ塾のトップ塾生になろう!

Q1: 日本で飼われている豚の頭数は何頭?(令和5年(2023年)2月時点)

答え

約900万頭

解説

令和5年(2023年)2月現在の全国の豚の飼養頭数は、8,956,000頭です。以下の資料から豚の飼養頭数の都道府県ベスト10も確認できます。

Q2: きのこの生産量について、平成8年(1996年)と令和4年(2022年)を比較して、一番生産量の差が大きいキノコの種類はどれ?【しいたけ、えのきたけ、ぶなしめじ、エリンギ】

答え

ぶなしめじ

解説

平成8年(1996年)と比較して、令和4年(2022年)の生産量は、ぶなしめじが56,183t増加と一番差が大きいです。なお、しいたけは39,589t減少、えのきたけは18,203t増加、エリンギは35,888t増加となっております。

Q3: のりスが持っているものの名前は何?

答え

まとい

解説

まといは、江戸時代では火消による消火活動で用いられていました。のりスは「まといリス」にあこがれているため、まといを持つことがあります。「まといリス」とは、山火事防止のシンボルマークであり、昭和46年に林野庁で山火事防止のキャラクターの動物を募集、昭和47年にシンボルマークとして制定されたものです。

Q4: 師走筍寒茄子(しわすたけのこかんなすび) この言葉の意味するものはどれ?

答え

望んでも叶わないこと

解説

「師走」は12月のことで、「寒」は小寒(1月6日ころ)から節分(2月3日か4日)までの約30日をさし、1年のうちでも特に寒い時期です。タケノコの旬は春、ナスの旬は夏から秋です。どちらも旬でない冬場に手に入れることは、昔はむずかしいことでした。このことから望んでもかなわないことをこのようにいいます。

Q5: 日本が輸出している水産物の中で、令和5年(2023年)の輸出額が一番多い水産物は何?

答え

ホタテ貝

解説

ホタテ貝の令和5年(2023年)の輸出額は689億円です。主な輸出先は、中国(37.6%)、米国(17.3%)、台湾(14.6%)、韓国(9.6%)、香港(7.4%)、豪州(2.4%)となっています。この他の農林水産物の輸出入情報は、こちらから調べてみましょう!

Q6: 令和5年の切り花輸出額は、17.1億円でした。輸出額が最も多い輸出先である国はどこ?

【アメリカ、韓国、中国】

答え

中国

解説

令和5年の切り花輸出額は、17.1億円で前年比で12.8%増加しています。近年では、近隣アジア各国向けの輸出が増加しており、中国向け輸出額は7.8億円と令和元年から約3倍増加しています。主な輸出品目はスイートピー、グロリオサなどの花のほか、中国ではアセビなどの切り枝も人気があります。

Q7: A、Bに入る言葉の組み合わせとして正しいものは次のうちどれ?

「ずんだ」とは、Aを茹でて薄皮を取り除き、すりつぶしたものであり、ずんだ餅はBの郷土料理の1つである。

答え

A,枝豆 B,宮城県

解説

解説元々ずんだ餅としての食べ方が一般的ですが、今では、ずんだシェイクやずんだどら焼きなどの様々なスイーツと組み合わせて食べる機会が増えています。ちなみに、ずんだの歴史は古く、500年以上昔の戦国時代から食べられていると言われています。

Q8: メイラード反応とは食品の色や風味の形成に寄与する反応の一つであり、アミノ酸などのアミノ基をもつ化合物と還元糖などのカルボニル基をもつ化合物の化学反応のことである。〇か×か。

答え

〇

解説

パンをトーストしたり、クッキーを焼いたりすると、メイラード反応によって、生地の表面が黄褐色に変化し、香ばしい風味がつきます。また、ステーキの焼き色や香りもメイラード反応に起因します。

Q9: 競走馬は、レース中、平均で時速約何キロで走っている?

答え

約60km/h

解説

馬には、全力疾走(襲歩(しゅうほ))やパカパカと早歩き(速足(はやあし))などいくつか走り方がありますが、レース中は全力疾走しており、その時速は約60キロ。その速度を保ったまま約2000m走り続けることができます。

- 出典:JRA「まんが社会見学シリーズ 大研究!馬はともだち」

https://jra.jp/gallery/digital_contents/digital_book/index.html(外部リンク)

Q10: 漆器などに使用され、親しみのある「漆(うるし)」。漆の国内自給率(令和3年(2021年))は次のうちどれ?

答え

約9%

解説

漆器づくりに用いられる漆のほとんどが、中国など海外からの輸入です。文化庁の方針で2018年度から、国宝・重要文化財建造物の保存修理には原則として国産漆を使用することになりました。しかし、保存修理には年平均約2.2トンの漆が必要といわれ、国産漆の生産拡大が望まれています。

Q11: 次のうち淡水魚はどれ?【チョウザメ、ネズミザメ、コバンザメ、ネコザメ】

答え

チョウザメ

解説

チョウザメは淡水域~海域に生息する大型の魚類で、現存する種類は27種前後と言われています。体は細長く、口が長く伸びていて、うろこの形がちょうちょの羽に似ています。

海又は湖に生息し、産卵のために川に遡上します。チョウザメという名前ですが、サメの仲間ではありません。

Q12: 令和4年(2022年)の日本の森林の資源の量は昭和41年(1966年)と比べ増えている?

答え

増えている

解説

日本は国土の約3分の2を森林が占める、世界でも有数の森林国です。その森林の約4割は人が苗木を植えたり種をまいたりして育てた人工林。人工林の多くは十分に成長して「使いどき」になっている一方、日本の森林資源は年々増え続けているのです。成長した木はタイミングよく伐って利用して、そして新たに苗木を植える。そうすることで未来につながる森林の持続的なサイクルが保たれます。

Q13: 緑茶、紅茶、烏龍茶中で違う種類の茶樹の葉から作られているものはどれ?

【緑茶、紅茶、烏龍茶、すべて一緒】

答え

すべて一緒

解説

緑茶、紅茶、烏龍茶は、基本的に同じ種類の茶樹の葉から作られています。違いは酸化酵素による発酵の有無やその度合で、発酵させずに作るのが緑茶、途中で発酵を止めて作るのが烏龍茶、十分に発酵させて作るのが紅茶です。その他にも、茶樹の栽培方法や、茶葉の加工方法によって、多種多様なお茶が作られています。

Q14: 米作りで行う以下の作業の順番として正しいものはどれ?【A.田植え、B.代かき、C.田おこし】

答え

C→B→A

解説

春のはじめに、水を張っていない田んぼの土を掘り起こし、細かくする田おこしを行います。そして、水を張った後に土を平らにならすために代かきを行います。こうして整えられた田んぼに苗を植える田植えを行います。

- 参考:農林水産省こどもページ

農産物博士になろう!イネができるまで

米つくりの今と昔

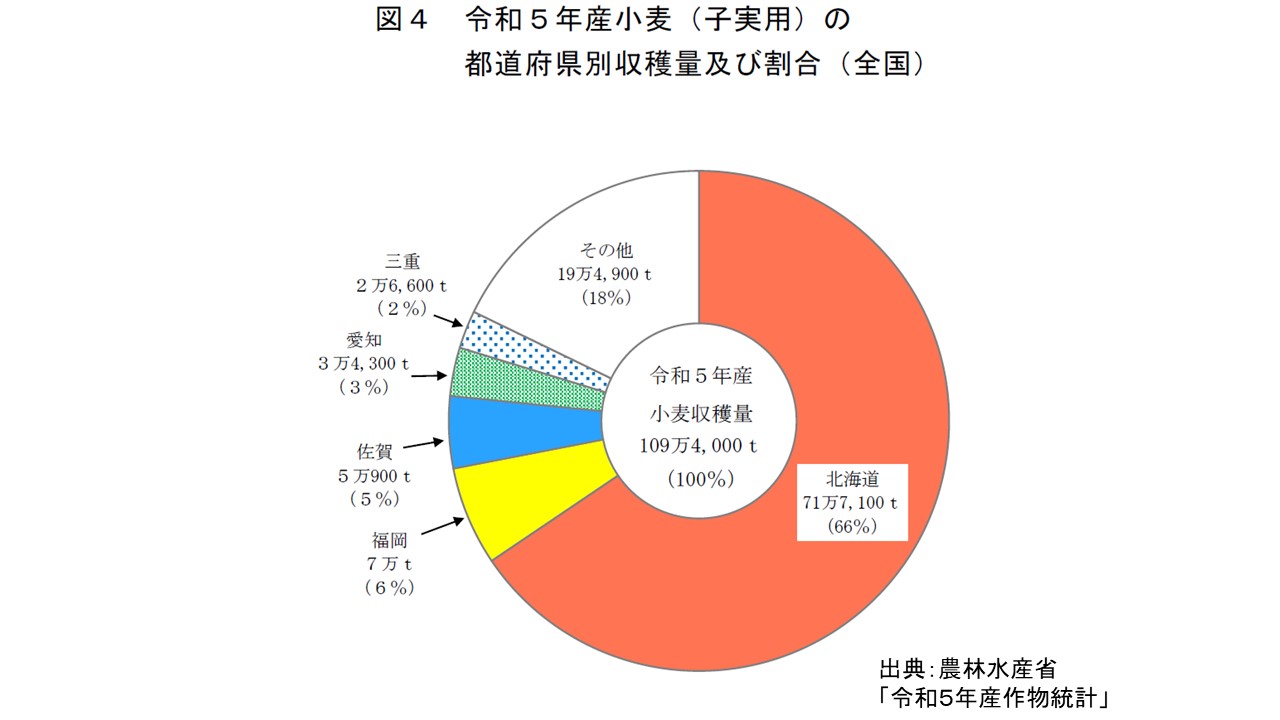

Q15: 令和5年産小麦(子実用)の都道府県別収穫量の第1位は北海道ですが、3番目に多い都道府県は?

【愛知県、三重県、福岡県、佐賀県】

答え

佐賀県

解説

令和5年産小麦(子実用)の全国の収穫量は109万4,000tで、都道府県別に見ていくと北海道:71万7,100トン(66%)、福岡県:7万トン(6%)、佐賀県:5万900トン(5%)、愛知県:3万4,300tトン(3%)、三重県:2万6,600トン(2%)となっています。全国の収穫量は前年産に比べ10万500トン(10%)増加しました。

Q16: Q. 飼育されている牛は、安全のため胃の中に磁石を入れている。〇か×か。

答え

〇

解説

牧草に金属片やクギ等の鉄くずが混ざっていた場合、牛が誤って牧草と一緒に鉄くず等を食べてしまうことがあります。 鉄くずが胃の中に入ると、胃の動きにより胃壁に刺さって胃炎になることがあります。さらに、鉄くずが胃から突き出して心臓まで届くと最悪の場合死に至ります。 誤って金属類を飲み込んでしまった牛を守るために磁石を牛の胃の中に入れ、金属類を引き寄せます。

Q17: こちらのお花は、何のお花?【ガーベラ、春菊、オクラ、コスモス】

答え

春菊

解説

春菊の収穫時期は、「冬」です。春菊の名前の由来は、「春」に「菊」に似た花が咲くからと言われています。旬は「冬」でも、名前は「春」の理由に、合点!

Q18: 日本人で初めて金平糖を食べたという説がある人は誰?

【徳川家康、豊臣秀吉、織田信長、伊達政宗、上杉謙信】

答え

織田信長

解説

宣教師ルイス・フロイスの書翰によれば、永禄12年 (1569) 4月16日に、二条城に信長を訪ねた時、ろうそく数本とフラスコ入りの金平糖を贈ったことが記されています。

Q19:令和6(2024)年5月29日に食料・農業・農村基本法の改正法が成立しました。この法律が制定されてから何年後の改正だった?

答え

25(年)

解説

“農政の憲法”ともいわれる「食料・農業・農村基本法」は、農政の基本理念や政策の方向性を示すもので、平成11(1999)年に制定されました。

(1)食料の安定供給の確保

(2)農業の有する多面的機能の発揮

(3)農業の持続的な発展

(4)その基盤としての農村の振興

を理念として掲げ、もって国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展を図ることを目的としています。

制定からおよそ四半世紀が経過し、昨今では、世界的な食料情勢の変化に伴う食料安全保障上のリスクの高まりや、地球環境問題への対応、海外の市場の拡大等、我が国の農業を取り巻く情勢が制定時には想定されなかったレベルで変化しています。

こうした情勢の変化を踏まえ、令和4(2022)年9月以降、基本法の検証・見直しに向けた検討を行い、令和6年常会に改正法案を提出しました。改正法は令和6(2024)年5月29日に成立、6月5日に公布・施行に至りました。

- 参考:農林水産省「食糧・農業・農村基本法」https://www.maff.go.jp/j/basiclaw/index.html

Q20: 北海道の郷土料理「ジンギスカン/成吉思汗(じんぎすかん)」で主に使用される食材はどれ?

【牛肉、豚肉、羊肉】

答え

羊肉

解説

大正時代、第一次世界大戦の勃発により、羊毛の輸入が困難になると、国策として、綿羊飼育が奨励されました。当時、北海道でも綿羊飼育が盛んとなり、このころから羊肉が食べられるようになったといわれています。第二次世界大戦後、衣料資源の不足によって、日本全国各地で羊毛需要がさらに高まりますが、次第に輸入羊毛や化学繊維が国産羊毛に普及すると、北海道内では綿洋飼育から羊肉用の飼育へと変わっていきました。「ジンギスカン」は当時の羊肉消費拡大のために根づいた料理といわれています。「ジンギスカン」の発祥は諸説ありますが、昭和のはじめごろ、羊肉を食べる習慣のなかった日本人向けに中国料理の「コウヤンロウ/カオヤンロウ(羊の焼肉)」を参考に考案されたなど、いわれています。いまでは全国的にも有名となり、平成19年(2007年)には「石狩鍋」、「鮭のチャンチャン焼き」とともに、「農山漁村の郷土料理百選(農林水産省主催)」に選ばれています。

お問合せ先

大臣官房広報評価課広報室

代表:03-3502-8111(内線3073)

ダイヤルイン:03-3501-3779