放牧の部屋

|

農林水産省では低コスト省力化、耕作放棄地等の再生利用等を推進するため、肉用牛放牧や放牧酪農の取組を推進しています。また、鳥獣害対策に有効との報告もあります。 |

お知らせ

公共牧場・放牧をめぐる情勢(令和7年12月)を更新しました。繁殖経営で放牧に取り組みたい方へ、酪農経営で放牧に取り組みたい方へ、ICT技術の活用を検討している方へを更新しました。

放牧時等における肝蛭対策を追加しました。(令和7年10月)

周年親子放牧導入マニュアルのリンクを掲載しました。(12月23日掲載)

放牧の導入を検討している方へ

放牧を導入するメリット

放牧を導入することで、省力的かつ低コストな生産体系を実現することができます。

また、牛が運動することで足腰が強くなるなど健康な状態となり、繁殖牛においては分娩事故が少なくなります。

耕作放棄地などで放牧を行うことで、未利用な土地の活用や景観保全につながります。

放牧前の耕作放棄地(写真提供:(国研)農研機構)

野草を採食する放牧牛(写真提供:(国研)農研機構)

放牧1年後の同じほ場(写真提供:(国研)農研機構)

図1:放牧導入による農作業の変化(資料提供:(国研)農研機構)

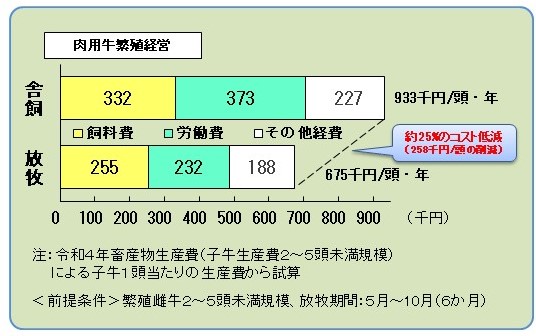

図2:肉用牛繁殖経営の飼養管理コスト比較(試算例)

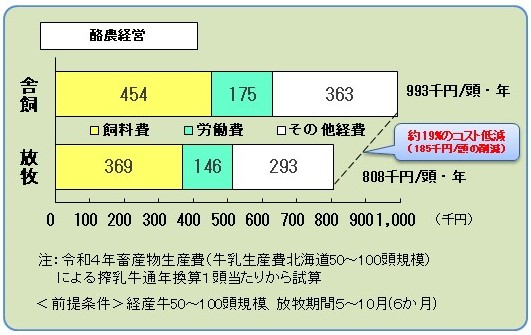

図3:酪農経営の飼養管理コスト比較(試算例)

放牧に適した草種を調べたい方へ

地域に合わせた草種を選択することで、収量・品質を確保し、安定した放牧経営を実現することができます。

品種情報についてはこちら

放牧を始める方へ

放牧を始めるには、電気牧柵(電牧)や水飲み場の設置、日陰の確保などを行う必要があります。

電気牧柵の漏電を防ぐために、設置場所は刈り払いを行う必要があります。

出典:(独)家畜改良センター「耕作放棄地での放牧のすすめ」より抜粋

放牧地の準備ができたら、牛を導入します。

脱柵を防ぐために、電気牧柵の電気刺激を覚えさせます。

牛は群れを好むため、2頭以上で放牧させましょう。

出典:(独)家畜改良センター「耕作放棄地での放牧のすすめ」より抜粋

放牧では、牧地管理や健康管理、衛生管理を日々行う必要があります。

特に家畜伝染病の原因となるダニ、アブは対策が必要です。

ダニは一年中発生するため、放牧牛にプアオン剤の塗布を定期的に行います。

アブが発生する時期はアブトラップを設置しましょう。

出典:(独)家畜改良センター「耕作放棄地での放牧のすすめ」より抜粋

放牧の際の留意点

放牧における家畜衛生について

放牧において、特に警戒が必要な寄生虫は小型ピロプラズマ原虫と肝蛭(かんてつ)です。

原虫を媒介するダニ対策や血液検査、肝蛭病対策について解説されています。

水田放牧時の寄生虫対策(PDF : 684KB)(外部リンク:(国研)農研機構)

放牧時等における肝蛭対策について

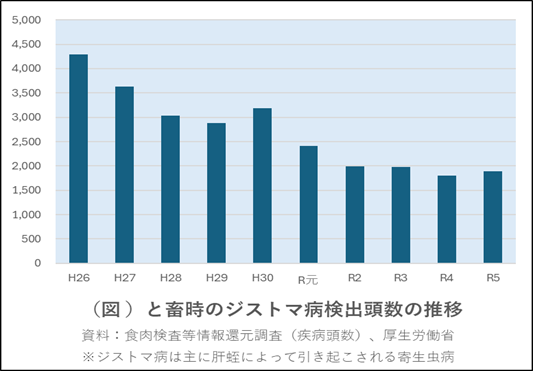

全国的にと畜場での肝蛭の検出は年々減少しています(図)が、近年、シカ等の野生動物の生息域が拡大して

いること*等から、今なお放牧地等において肝蛭感染が起こり得る状態にあります。

つきましては、放牧時に肝蛭に感染するリスクを低減するための留意事項を以下に示しますので、

家畜管理にあたって参考としてください。

*:野生のシカやエゾシカについては、高率な肝蛭の感染状況の報告例があります。

1.放牧時の飲用水管理

肝蛭は、ヒメモノアラガイなどの貝類を中間宿主として生育し、家畜がその幼虫を経口摂取することにより

感染(寄生)します。このため放牧時には、河川や湧水等の自然水を直接利用せず、衛生的に管理された

戸水や水道水など、安全性が確保された水源を使用してください。また、ヒメモノアラガイなどの貝類が水源

に侵入しないよう、水源周辺の管理を徹底してください。

2.地域的発生傾向と健康観察

肝蛭症は、その発生に地域的な傾向が認められています。特に過去に発症例が多く報告されている地域では、

放牧中の牛の健康状態を継続的に観察し、早期発見に努めてください(主な症状については、こちら

(家畜疾病総合情報システム監視伝染病診断指針「(公社)日本獣医師会」)をご参照ください)。

飼養中の家畜に肝蛭症が疑われる場合は、放牧を速やかに中止し、獣医師へ相談してください。

3.水田放牧の実施に関する注意

乾田化されていないほ場での水田放牧は、糞の堆肥化や中間宿主の排除が困難なことから、肝蛭の感染リスクを

高める可能性があります。

特に、過去に発症例が多く報告されている地域においては、乾田化されていない水田での放牧は避けることが

望ましいと考えられます。

4.野生動物による被害防止策

シカ等野生動物由来の感染を防ぐため、放牧地等においては、獣害対策を徹底してください。

特に、獣害防止柵等については、定期的な点検や補修を行い、野生動物の影響を最小限に抑えるよう努めてください。

5.肝蛭汚染の可能性がある飼料の取扱い

肝蛭汚染の可能性がある飼料(稲WCS、稲わら、畦畔草等)を家畜に給与する場合は、感染リスクを低減するため、

1か月以上の発酵処理、または3~4か月以上の乾燥保管を行うことが推奨されています。

6.堆肥利用に関する注意

肝蛭症を発症している、または発症が疑われる家畜から得られた堆肥については、感染拡大防止の観点から、

十分発酵処理を行ってから利用してください。

牛伝染性リンパ腫対策について

牛伝染性リンパ腫は、放牧場で広がりやすい感染症のひとつです。

多くはウイルス感染で起こるものであり、牛白血病ウイルス対策について解説されています。

家畜伝染病予防法の一部改正により、牛白血病は牛伝染性リンパ腫と名称変更されています。

水田放牧時の牛白血病ウイルス対策(PDF : 544KB)(外部リンク:(国研)農研機構)

感染症伝播等の原因となるアブ類に対しての有効な防除手段はトラップによる捕殺です。

全ての種類に対して有効で、持ち運びや保管が楽な折りたたみ式のトラップをご紹介します。

折りたたみ式アブ防除用トラップ((国研)農研機構 東北農業研究センター)[外部リンク]

新型アブトラップ(折りたたみ式アブトラップ)を公共牧場の放牧場等に設置して当該トラップの地域有効性についての実証調査を実施した事例です。

新型アブトラップによる実証調査(PDF : 528KB)

電気さくの正しい設置方法について

放牧に用いる電気柵は、正しく設置しなければ人や家畜を死傷させる事故につながる恐れがあります。

電気柵の正しい設置方法をご紹介します。

電気柵安全対策ポスター「電気さくの正しい設置方法」(平成28年3月版) (PDF:994KB)

電気柵安全対策パンフレット「電気さくの正しい設置方法」(平成28年3月版)(PDF:1,210KB)

農村振興局農村政策部鳥獣対策・農村環境課Webサイト

鳥獣による農作物等の被害の防止に係る電気さく施設における安全確保についてへのリンク

1ha未満の土地で放牧を行う「ミニ放牧」について、Q&A形式で解説しています。

土地の広さや立地に合わせた放牧地設計を解説しており、耕作放棄地などで放牧を考えている方にお勧めです。

耕作放棄地を放牧で活かそう!ミニ放牧マニュアル(外部リンク:(国研)農研機構)

点在した耕作放棄地などを利用する「小規模移動放牧」を中心に、放牧に関する幅広い疑問について解説しています。

よくわかる移動放牧Q&A(外部リンク:(国研)農研機構)

放牧を検討している肥育農家の方向けのマニュアルです。

周年放牧肥育を開始するために必要な準備や日常管理のチェックリスト、資材費の試算などが載っています。

周年放牧肥育~実践の手引き~【九州低標高地版】(PDF:1.9MB)(外部リンク:(国研)農研機構)

周年親子放牧の入門から新技術開発まで幅広く情報が掲載されているマニュアルです。

周年親子放牧導入マニュアル(外部リンク:(国研)農研機構)

放牧推進のための事業等一覧について

(ア)畜産生産力・生産体制強化対策事業

<令和5年度事業要綱・要領等>

畜産生産力・生産体制強化対策事業補助金交付等要綱(PDF:401KB)

畜産生産力・生産体制強化対策事業実施要領(PDF:141KB)

別紙9 国産飼料資源生産利用拡大対策のうち放牧活用型持続的畜産生産推進(PDF:325KB)

<令和4年度事業要綱・要領等>

畜産生産力・生産体制強化対策事業補助金交付等要綱(PDF:388KB)

畜産生産力・生産体制強化対策事業実施要領(PDF:137KB)

別紙9 国産飼料資源生産利用拡大対策のうち放牧活用型持続的畜産生産推進(PDF:190KB)

<令和3年度事業実施要綱・要領等>

畜産生産力・生産体制強化対策事業実施要綱(PDF : 351KB)

畜産生産力・生産体制強化対策事業補助金交付要綱(PDF : 417KB)

畜産生産力・生産体制強化対策事業実施要領(PDF : 217KB)

別紙9 国産飼料資源生産利用拡大対策のうち肉用牛・酪農基盤強化対策(放牧活用型)(PDF : 294KB)

(イ)その他の事業・施策等

畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業のページへのリンク

2024年度強い農業づくり総合支援交付金のページへのリンク

鳥獣被害防止総合対策交付金 (鳥獣被害対策コーナー内)のページへのリンク

荒廃農地の発生防止・解消等のページへのリンク

放牧関係データ

公共牧場・放牧をめぐる情勢(令和7年12月)

<全体版>(全体版PDF : 1,744KB)

<分割版>[1:公共牧場編](公共牧場編PDF : 581KB)[2:放牧編](放牧編PDF : 1,412KB)

アンケート

- 農林水産省では、各地で放牧の取組が進むよう、「放牧の部屋」のページを充実させていきます。お気づきの点や今後の充実を望まれる内容などお寄せください。

アンケートページはこちら

放牧を推進する際の相談窓口

地方農政局等

- 北海道農政事務所

- 東北農政局畜産課(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)

- 関東農政局畜産課(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県)

- 北陸農政局畜産課(新潟県、富山県、石川県、福井県)

- 東海農政局畜産課(岐阜県、愛知県、三重県)

- 近畿農政局畜産課(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)

- 中国四国農政局畜産課(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県)

- 九州農政局畜産課(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県)

- 沖縄総合事務局農林水産部[外部リンク]

(一社)日本草地畜産種子協会

(一社)日本草地畜産種子協会[外部リンク]

放牧技術の指導を行う「放牧アドバイザー」を派遣しています。

詳しくは、上記リンク先ページ「協会からのお知らせ」にある「放牧アドバイザーの派遣について」をご覧ください。

技術情報等関連リンク

お問合せ先

畜産局飼料課

代表:03-3502-8111(内線4856)

ダイヤルイン:03-6744-7192