日本の食料自給率

1.令和6年度の食料自給率

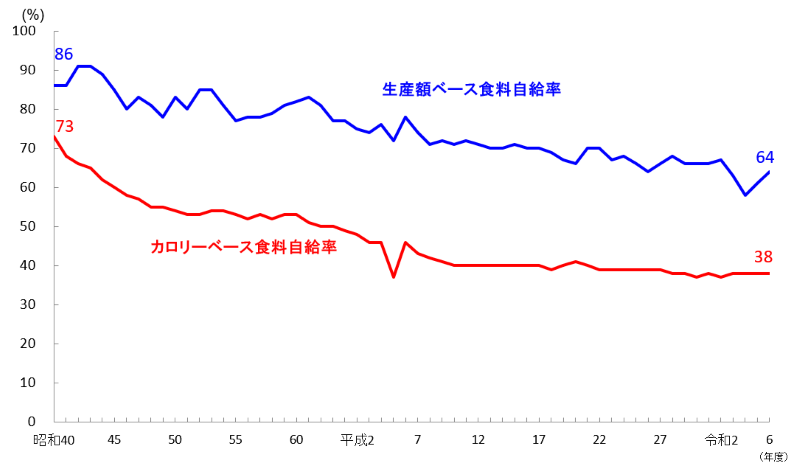

カロリーベースの食料自給率については、米について、主食用米の消費量が増加したこと及び砂糖について、国産てん菜・さとうきびの生産量が増加し産糖量が増加したことがプラス要因となる一方で、小麦の単収減少により生産量が減少、この他、大豆、野菜、魚介類の生産量も減少したことがマイナス要因となり、前年度並みの38%となりました。

生産額ベースの食料自給率については、国内生産額の増加により、前年度比+3ポイントの64%となりました。特に、米、野菜、畜産物の国内価格上昇に伴い、それらの国内生産額が増加しました。一方で、魚介類の国内生産量の減少に伴い、魚介類の国内生産額が減少しました。

摂取熱量ベース食料自給率については、平時において、国民の日常生活に必要な摂取熱量のどの程度が国産で賄われているかを示す指標であり、今年度からあわせて公表しています。

分子を「1人1日当たり国産供給熱量(860kcal)」、分母を「平時における国民の日常生活に必要な摂取熱量(1,850kcal)」として算出しました。

令和6年度食料自給率について(PDF : 185KB)

2.食料自給率の推移

我が国の食料自給率は、長期的に見ると、米の消費が減少する一方で畜産物や油脂類の消費が増大する等の食生活の変化により、低下傾向が続いてきましたが、2000年代に入ってからは概ね横ばい傾向で推移しています。

総合食料自給率(カロリー・生産額)、品目別自給率等(EXCEL : 72KB)

お問合せ先

大臣官房政策課食料安全保障室

ダイヤルイン:03-6744-0487