その5:令和2年度の食料自給率

1. はじめに

今回は、新型コロナウイルスの感染拡大が私たちの食生活や食料の需給に与えた影響を振り返りつつ、8月に公表した最新の食料自給率を詳しく解説します。

皆さんも昨年の状況を思い起こしながら、お読みください。

2. 消費の動向

新型コロナウイルスの感染拡大は、人の移動等に影響を与え、食料の消費にも様々な変化をもたらしました。

1回目の緊急事態宣言が発出された令和2年4月頃、どのような状況であったか覚えていますか。学校の休校や外出の自粛により通勤・通学が一斉に制限され、家の中で過ごすことが求められました。これまで給食や食堂、コンビニなど外で昼食をとっていた人たちも家で食事しなければならなくなりました。

家庭内での飲食機会が急増したため、米、小麦粉、パスタ、ホットケーキミックスなどが店頭で一時的な品薄状態にもなりました。

一方で、百貨店も娯楽施設も閉まり、買い物や旅行に出かけることも、夜の飲み会もなくなり、外食の需要が大幅に減少しました。

では、これらの生活上の変化が、食料消費にどのような影響を与えたのか、順を追って説明していきます。

(1) 外食の減少と家庭食の増加

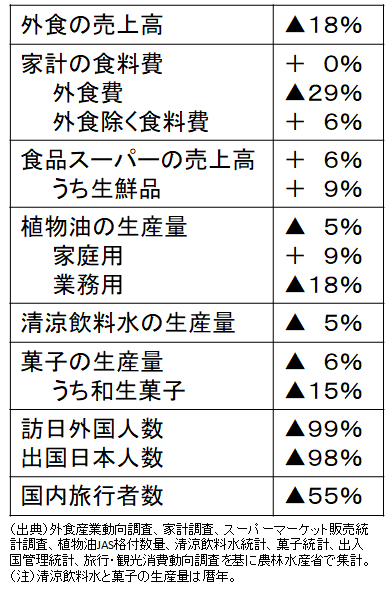

外食産業の売上高は、前年度に比べて約18%減少しました(*1)。一方で、家計調査における外食を除く食料支出は前年度に比べて約6%増加しており(*2)、食品スーパーの売上高も同じく約6%増加しています(*3)。

外食が減った分、家庭で食べる機会が増えたので、食料の消費全体ではプラスマイナスゼロとなり影響がないかというとそうではありません。

食品には、一般的に、外食で消費されることが多いものと、家庭で消費されることが多いものがあります。スーパーで見かけるお肉や野菜は国産が多いですし、外食や中食(お惣菜や持ち帰り弁当)で使われる食材には輸入品が多い傾向があります。国産品の中でも焼肉やステーキで食べる牛肉、お刺身に使われる高級魚などは外食で消費される機会のほうが多いと思われます。

料理に使う植物油も外食での消費が多い食品です。家庭での植物油の需要が高まったので、家庭用の生産量は前年度の28.3万トンから30.7万トンに2.4万トン(+8.3%)増えましたが、逆に外食店向けの業務用の生産量は40.7万トンから33.5万トンに7.2万トン(▲17.7%)減りました(*4)。もともとの消費量が違うため、外食店向けで減少した分がすべて家庭向けの増加となったわけではありません。

このように外食での消費が多かった食品は、総じて販売量の減少や取引価格の低下などの影響が見られましたが、反対に、家庭での消費が多い食品は、総じて上昇となりました。消費量や価格は様々な要因で変動するので、これだけをもって新型コロナウイルスの感染拡大による影響を一概に言うことはできませんが、外食から家庭食へのシフトによって、様々な食品に需要の増加と減少の大きな波が押し寄せたことがお分かりいただけるかと思います。

(2) 買いだめ

家庭食の増加と長期化への懸念などから、食品を普段より多めに購入したりしませんでしたか。米やパスタ、乾麺などの保存性の高い食材の買いだめや、家の中で長時間滞在している子供用にホットケーキミックスやホームベーカリー用の小麦粉の需要が集中したことなどにより、一部の商品で一時的な品薄状態が見られました。

しかし、食料自給率は、年度を通じて算出しますので、家庭在庫が長期的に消費されることで、このような一時的な買いだめの影響は均(なら)されることになります。ただし、年度末近くに買いだめがあると、年度をまたぐため、前年度の消費が増えた分、翌年度の消費が減ることによって、食料自給率に影響を与えることがあります。

(3) 外出や旅行等の移動制限

スポーツやレジャーが減ったことで、炭酸飲料等の需要が減少し、清涼飲料水の生産量は対前年で5%減少しました(*5)。また、帰省や旅行、出張などの機会が減ったことで、お土産の需要が減少したため、菓子類の生産量も対前年で6%減少しました(*6)。

清涼飲料水や菓子類の生産が減少したことで、それらの原料として使われていた砂糖や異性化糖といった甘味料の消費が減少しました。異性化糖とは、主にコーンスターチ(とうもろこしでん粉)を原料に作られ、清涼飲料水の原材料名に「果糖ぶどう糖液糖」等と表記されている甘味料です。

また、外国との往来も著しく制限され、前年度は2,722万人まで伸びていた訪日旅行者数がほぼゼロとなり、海外への旅行者も同じく消失しました(*7)。外食等の需要減少には影響を与えたと思いますが、食料自給率の計算では、訪日旅行者による食料消費等を差し引くように補正しているので、訪日旅行者等の減少は食料自給率に影響しないようになっています。

食料の消費というと、もっぱら朝昼晩の三食の食事を思い浮かべるかと思いますが、外出時や旅行先で購入・消費する食品も含まれているということを思い起こして新型コロナウイルスの感染拡大がもたらした影響を考えていただけたらと思います。

(図1)新型コロナウイルス感染症の拡大が与えた影響

3. 生産の動向

(1) 外食等の需要減少の影響

外食の急激な需要減少によって、牛肉、高級魚から刺身のツマまで、外食向けの食材を提供していた生産者は、取引価格の低下や取引停止など様々な困難に直面しました。畜産や魚の養殖だけでなくメロンやモモなどの果実も育てるまでに時間を要するだけでなく、成長を止めることもできず、そして長期保存もできず、生産者は大変な思いをしました。また、学校の休校等によって、給食用の牛乳や野菜の行き場がなくなってしまうようなことも起こりました。

このような中、生産者の方々は、オンライン販売で消費者に直接購入を呼び掛けたり、業務用に販売していた商品を小売用に少量パックで販売するように売り方を変えたりするなど様々な工夫をすることによって売上げの減少を抑えようと努力しました。

農林水産省でも、例えば、休校等による牛乳の消費減少に対応するため、牛乳やヨーグルトを普段より1本多く消費することを呼び掛ける「プラスワンプロジェクト」に取り組みました。YouTubeに投稿した動画を見た多くの消費者が賛同し、家庭での牛乳消費を増やしてくれた結果、行き場のない牛乳を発生させずに済みました。こういった「応援消費」という取組により、外食等の需要減少で行き場を失った国産食料品を買う動きが広がりました。

(2) 労働力の確保

新型コロナウイルスの感染拡大は、別の側面でも農業生産に影響を与えました。農業では、収穫時期などに多くの人手が必要となりますが、都道府県をまたぐ移動や外国人の入国制限によって農繁期の労働力確保が問題となりました。

これに対し、同じく新型コロナウイルス感染症の影響で休業等を余儀なくされていた宿泊業や飲食業等の従業員の方々に農業の現場で働いてもらうマッチングが全国各地で広がりました。この取組により、収穫作業等が円滑に進められただけでなく、休業していた他産業の方が所得を得ることにも繋がりました。

このように、国内の生産者にとっても急激な変化に振り回された一年でしたが、需要の変化に対応した生産・販売に迅速に取り組んでいただいたおかげで、一部の天候要因等を除いて大きな生産の減少は見られませんでした。生産者の方々の努力、そして消費者の方々の応援消費に支えられて、令和2年度の農業生産や食料供給が滞ることなく行われたことに感謝したいと思います。

4. 輸入・輸出の動向

新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大により穀物等の輸入への影響が懸念されましたが、輸出国においても食料供給に携わる関係者は「エッセンシャルワーカー」と位置付けられ、移動制限等の規制の対象外とされたことから、貿易実務への直接的な影響はほとんど見られず、安定的な輸入が継続されました。

令和2年度の農林水産物の輸入額を見ると、ほとんどの品目で減少し、全体では対前年度比で約9%の減少となりました(*8)。特に減少が大きかったのは、かつお・まぐろ類やえびなどの魚介類、牛肉、豚肉、鶏肉や冷凍野菜でした。また、粗糖(砂糖の原料)、とうもろこし(コーンスターチの原料)、大豆(大豆油の原料)の輸入も減少しました。正確な因果関係は証明できないものの、外食の需要減少や清涼飲料水・菓子の需要減少で影響を受けた品目と重なるところがあります。

一方、農林水産物の輸出額は、前年度に比べて約10%増加しました(*7)。世界的な新型コロナウイルスの感染拡大によって、上半期は停滞しましたが、下半期には、牛肉や日本酒などで家庭向けの輸出に対応したことで前年を上回る輸出額となりました。海外でも外出自粛等によって外食から家庭での食事へのシフトが起こっており、そうした消費者のニーズの変化に対応した輸出に取り組んだ結果だと言われています。

5. 令和2年度の食料自給率

以上のように令和2年度の食料の消費や生産の動向を振り返った上で、8月25日に公表した令和2年度の食料自給率についてご説明したいと思います。

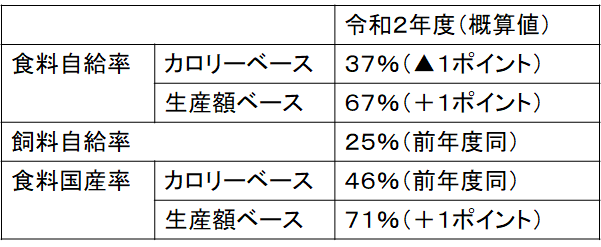

まず、カロリーベースの食料自給率については、原料の多くを輸入している砂糖、でん粉、油脂類等の消費が減少したものの、米の需要が長期的に減少していること、小麦が特に作柄が良かった前年に比べて単収が減少したことにより、前年度より1ポイント低い37%となりました。

また、畜産物の生産が増加したことにより、品目別自給率(重量ベース)は、牛肉が35%から36%に、豚肉が49%から50%に、鶏肉が64%から66%に、牛乳・乳製品が59%から61%にそれぞれ上昇し、飼料自給率を反映しないカロリーベースの食料国産率は前年度と同じ46%となりました。なお、飼料自給率は前年度と同じ25%でした。

次に、生産額ベースの食料自給率については、鶏肉、豚肉、野菜、果実等の国内生産額が増加したこと、魚介類、牛肉、鶏肉、豚肉等の輸入額が減少したこと等により、前年度より1ポイント高い67%となりました。飼料自給率を反映しない生産額ベースの食料国産率についても、前年度より1ポイント高い71%となりました。

なお、新型コロナウイルスは、私たちの食生活や食料需給に様々な影響を与えましたが、食料自給率の算出には、消費だけでなく国内生産や輸入に関わる様々な要因が作用しているため、一部の事象による影響を区分して定量的に示すことは困難です。長期的な食生活の変化や天候による作柄変動などを含め、令和2年度の出来事が全て織り込まれた結果としての食料自給率です。

(図2)令和2年度の食料自給率

6. おわりに

新型コロナウイルスとの闘いは続いており、これからも食生活や食料需給に様々な影響があるかもしれません。食料自給率の向上に向けては、落ち込んだ外食需要等の回復をただ待つだけでなく、変化した需要に柔軟に対応した生産・販売等の取組に加え、輸入が減った部分を国産で置き換えていく取組を進めていきます。また、海外でも消費者ニーズに変化が見られ、日本産の品質が評価されており、農林水産物・食品の輸出が好調に推移しているので、より一層の拡大に取り組んでいきます。これらの取組によって、国内の生産基盤を強化し、令和12年度の食料自給率目標の達成を目指していきます。

次回は、都道府県別食料自給率や食料自給力指標についてご紹介します。

出典

- 1.一般社団法人日本フードサービス協会『外食産業市場動向調査』

- 2.一般社団法人全国スーパーマーケット協会、一般社団法人日本スーパーマーケット協会、オール日本スーパーマーケット協会『スーパーマーケット販売統計調査』

- 3.総務省『家計調査』

- 4.日本油脂検査協会『植物油JAS格付数量』

- 5.一般社団法人全国清涼飲料連合会『清涼飲料水統計』

- 6.全日本菓子協会『菓子統計』

- 7.法務省『出入国管理統計』

- 8.農林水産省『農林水産物輸出入概況』。なお、食料自給率の算出に用いる輸出入額とは異なる。

お問合せ先

大臣官房政策課食料安全保障室

ダイヤルイン:03-6744-0487

FAX:03-6744-2396