岐阜県

画像提供元:岐阜市

-

朴葉ずし

朴の木の葉で酢飯を包んだ初夏の風物詩的な料理で、田植えなど農休みの御馳走として...

-

鶏ちゃん

地域や家庭によって味付けはさまざまだが、鶏肉と野菜に特製のたれを絡めて炒めたもの...

-

からすみ

江戸末期ごろ、東濃地域で桃の節句に作られるようになったと伝えられている「からすみ」...

-

鮎ぞうすい

素焼きでこんがりと香ばしく焼かれた鮎をご飯とだしでさっと煮た「鮎ぞうすい」。昔は...

-

へぼ飯

へぼ(クロスズメバチ、地蜂とも呼ぶ、地中の中に巣をつくる体長2センチほどの蜂)の...

-

みょうがぼち

「みょうがぼち」は、そら豆で作ったあんを小麦粉で作った皮でくるみ、みょうがの葉で...

-

鮎なれずし

鮎の保存食として作られてきた「鮎なれずし」は、塩漬けした鮎の腹に、炊き立ての...

-

五平餅

米をつぶしたものを串に巻きつけ、たれをつけて焼いた郷土料理。主に、長野県の木曽...

-

鮒味噌

素焼きした鮒(ふな)に味噌、ざらめ、大豆などを加えて煮こんだ「鮒味噌」。県内では...

-

朴葉味噌

朴葉の上に、自家製のこうじ味噌を乗せて焼いた料理。ご飯によく合うほか、酒の肴として...

-

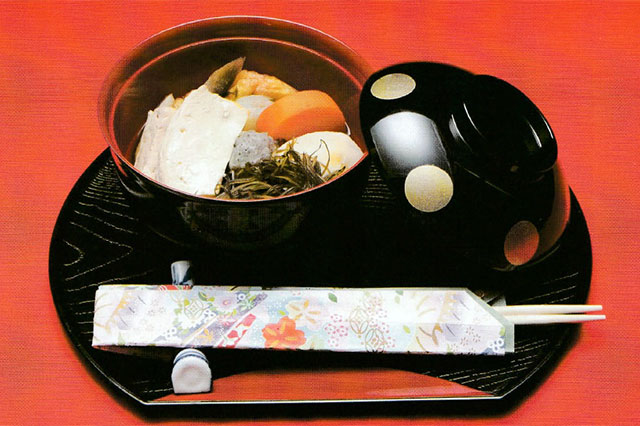

大歳のごっつぉ

12月31日の大みそかから正月三が日まで岐阜県の広い範囲で食されている「大歳のごっ...

-

ねずし

「ねずし」は、飛騨地域を中心に古くからお正月料理として振る舞われてきたなれずしの...

-

もろこずし

「もろこずし」とは、寿司箱に酢飯を敷き詰め、その上に甘辛く煮た「もろこ」を並べ...

-

いももち

「いももち」は、北海道、和歌山県、高知県などでも郷土料理として名が挙がるが...

-

みそぎだんご

米粉の生地であんを包んだ団子を串に刺し、味噌と砂糖を合わせたたれをつけて焼いた...

-

すったて汁

「すったて汁」は、茹でた大豆をすり鉢や石臼などですりつぶした「すったて」に...

-

栗きんとん

「栗きんとん」と聞くと、一般的におせち料理を思い浮かべるが、東濃地区を中心とし...

-

水まんじゅう

「水まんじゅう」は、くず粉とわらび粉で作られた生地であんを包み、井戸水で冷やした...

-

煮たくもじ

水にさらして塩抜きした、菜っ葉の漬物を煮たもの。春になり酸っぱくなった漬物を...

-

赤かぶ漬け

山深く、冬には雪に閉ざされてしまう飛騨地域の貴重な食料だった漬物。大根やかぶ、...

-

柿なます

「柿なます」は、大根と人参で作る酢の物に、干し柿を加えた郷土料理。地域によっては...

-

赤だつの酢ぶて

里芋の葉柄部(ずいき)を、合わせ酢で和えた料理。「だつ」とは「ずいき」のことで、...

-

千石豆のかきまわし

岐阜市南部地域で明治時代より栽培されている「千石豆」は、ふじまめのことで、さやの...

-

つぎ汁

明宝寒水(かのみず)地区の郷土料理「つぎ汁」は、ここでしか味わうことのできない...

-

初午だんご

明治から昭和初期にかけて、自給自足だった暮らしの中で盛んに行われた養蚕。貴重な現...

-

漬物味噌煮

塩気の強い豆味噌「郡上味噌」と、煮干しだしの鍋に、白菜の切り漬けを入れ煮込んだ...

-

寒干大根煮

飛騨市の特産品である「寒干大根」をだし汁や醤油で煮込んだ料理。「寒干大根煮」の...

-

桑の木豆煮

「桑の木豆煮」は山県市の北部、美山地域で栽培され食べられてきた「桑の木豆」を...

-

こも豆腐

わらを編んで作ったむしろ「こも」で豆腐を包み茹でたものが「こも豆腐」。スが立つ...

-

鮎の塩焼

木曽川、長良川、揖斐川をはじめ清流が多い岐阜県では、毎年6月頃から10月頃にかけて...

お問合せ先

大臣官房 新事業・食品産業部外食・食文化課食文化室

代表:03-3502-8111(内線3085)

ダイヤルイン:03-3502-5516