過去の地方参事官室の取組

過去の地方参事官室の活動

2022年3月

愛媛県拠点 果樹農家と酒造業者をマッチング

令和4年3月15日、愛媛県拠点はこれまでに意見交換した際に出された課題を解決すべく、果樹農家と酒造業者をマッチングした結果、酒造業者から新作のクラフトビールが完成したとの連絡を受け、原料を提供した果樹農家を訪問し意見交換を行いました。

県拠点には、県産はだか麦の需要拡大に関する意見交換で訪問した酒造業者から、「クラフトビールづくりには、地元愛媛県産の原料にこだわっている。現在は香酸柑橘「仏手柑(ブッシュカン)」を使った発泡酒の製造にチャレンジしたいと思っているが、原料の入手が課題である」との要望が寄せられていました。また、果樹農家からは「園地にある「仏手柑」はお正月の生け花の材料に使うなど鑑賞用以外に利用方法が思い当たらない」と聞いていたことから、今回両者を紹介することにより新たな商品化に結びつけました。

果樹農家は、完成したクラフトビールを試飲し、「歪な形をした果実からは想像が付かないフルーティな香りが漂い、さわやかな後味で非常においしい」と語られていました。

原料となった仏手柑

仏手柑を使用したクラフトビール

札幌地域拠点「『もったいない』から始まるACTION~知っていますか?食卓にあがる前のこんな取組~」セミナーを開催しました。

農林水産省北海道農政事務所札幌地域拠点では、本来食べられるにもかかわらず廃棄される食品について、「もったいない!」を減らす取組を知っていただくことを目的にセミナーを開催しました。

セミナーでは、北海道庁から道内の食品ロスの現状等について、食品関連事業者(企業)3社及び消費者団体からは、食品ロス削減に向けてそれぞれが独自に工夫して行っている取組について、発表いただきました。札幌地域拠点では、セミナーの様子を動画で掲載しています。

【主催者挨拶】

【主催者挨拶】甲斐地方調整官からセミナーの趣旨説明

【会場の様子】

【会場の様子】会場とオンラインによるハイブリッド方式にて開催

【北海道農政部】

【北海道農政部】北海道の食品ロスの現状について報告

【PLUS FOOD事務局】

【PLUS FOOD事務局】食品ロス削減の工夫とフードシェアリングサービスについて紹介

【(株)京王プレリアホテル札幌】

【(株)京王プレリアホテル札幌】生産者・お客様と一緒に取り組む食品ロス削減活動について紹介

【(株)セコマ】

【(株)セコマ】食品ロス削減のための工夫と活動について紹介

【一般社団法人 北海道消費者協会】

【一般社団法人 北海道消費者協会】地域でできる食品ロス削減運動について紹介

【紹介者の皆さん】

【紹介者の皆さん】セミナー終了後に撮った集合写真

福島県拠点「困難を乗り越え念願の地理的表示(GI)保護制度登録へ(阿久津曲がりねぎ)」阿久津曲がりねぎ保存会(郡山市)(2022年3月)

阿久津曲がりねぎは、特有の柔らかな食感と味の良さで市民に親しまれています。約120年前の明治時代に「富山の薬売り」が種を持ち込んだのが栽培の始まりと言われ、その名のとおり、弓なりに曲がっているのが特徴です。春に植えた苗を夏に一度掘り起こして、斜めに植えなおす「やとい」という作業を行い、ねぎの柔らかい部分を確保しています。

阿久津曲がりねぎ保存会の橋本昌幸会長は、このねぎを「地理的表示(GI)保護制度」に登録し販路拡大、ブランド価値の向上、価格向上に結びつけようと生産者、関係団体を巻き込み、やっと申請にたどり着いた矢先、令和元年10月の台風19号により、畑やねぎ洗浄施設が冠水し大きな被害を受けました。

曲がりねぎの生産者も高齢化が進み栽培農家も減少する中、代々つくり続けてきたねぎを絶やすわけにはいかないとの強い信念のもと、復旧に向け歩き出します。橋本会長は一刻も早く復旧させたいと、行政等からの支援策を活用するための手続き等に奔走されました。その結果、翌年度の作付けに間に合い、曲がりねぎを皆さんに届けることができ、令和4年2月のGI登録を実現しました。

今後は、より良い品質のねぎの提供と、生産者が安心して作り続けられるような価格の安定による収入の確保を目指したいと笑顔で話してくださいました。

阿久津曲がりねぎ保存会の橋本会長

被災したビニールハウス(上)と

被災したねぎ洗浄槽(下)

復旧したビニールハウス(上)と

復旧したねぎ洗浄槽(下)

青森県拠点 地域の厄介者をリユースする取組にチャレンジする農業法人と意見交換を実施しました(2022年2月24日)

水田風景が広がる津軽平野に位置する五所川原市で、水稲作を中心に営農する(有)グリーンサービスでは、北海道の飼料会社とタッグを組み、野焼きなどで処分されている籾殻を、高圧でコイル状に成形し、家畜の敷料として再利用する試みに取り組んでいます。

代表の吉田さんは、「地域の新たな資源開発と、冬季の農閑期における雇用の確保にも繋がっている。畜産農家からも『おがくずが不足する中、扱いやすく吸水性も良い』との高評価を得ており、手応えを感じている。」と期待を膨らませていました。

課題は、やたらと嵩張る籾殻の保管と集荷。今後、周辺農家からの供給や保管場所の確保、採算ベースに乗せるための製造コストの低減などに取り組んでいくとの意気込みを熱く語ってくれました。

(有)グリーンサービス代表の

吉田氏(左)とスタッフ

湯気をあげて排出される

籾殻加工品

籾殻は圧縮されて

1/3の容積になります

籾殻に混入している

大きなゴミは目視で取り除きます

2台の機械で作業

代表(中央)との意見交換

和歌山県拠点 指定棚田地域の振興に向けて、意見交換会を開催!(紀美野町小川地域)

和歌山県拠点では、棚田地域振興コンシェルジュ(地域担当)が近畿農政局施策担当コンシェルジュや観光庁コンシェルジュと連携して、棚田地域の振興に向けた活動を支援する取組みを行っています。

紀美野町小川地域には、600年以上の歴史を持つ「中田の棚田」があり、令和元年12月に指定棚田地域に指定されました。100枚近くある棚田のほとんどが耕作放棄地となっていましたが、小川地域棚田振興協議会が地域内外の住民が参加する「棚田再生プロジェクトチーム」を結成し、棚田再生事業や都市農村交流などの活動を活発に行い、棚田の再生を進めています

(参照)棚田で人をつなぐ、棚田が時代(とき)をつなぐ (紀美野町中田の棚田)

令和4年3月15日(火曜日)、紀美野町において、棚田地域コンシェルジュ、協議会関係者及び和歌山県担当者による「中田の棚田」の振興に係る現地視察及び意見交換会を開催しました

現地視察では、農家民泊を予定している古民家や棚田再生の状況等について説明を受けながら視察を行いました

また、意見交換では、観光振興の一環として計画している農家民泊用の古民家再生に活用可能な国の事業や、棚田の再生活動を進める上で課題となっている企画・運営側の人材確保に向けて、参考となる取組事例などを紹介した後、棚田再生と地域振興を両輪で進めるための今後の対応等について、活発な意見交換が行われました

今後、棚田を観光資源とした地域振興に向けて、引き続き棚田地域コンシェルジュや関係機関が連携し、当地域の活動を支援するとともに、他の指定棚田地域においても課題解決に向けたフォローアップに努めていくこととしています

棚田再生が進められている

紀美野町中田の棚田

農家民泊を予定している古民家を視察

現地視察の様子

小学校の体験学習で播種した小麦の生育状況

意見交換の様子

大阪府拠点 泉州野菜のブランド化と地域の活性化

泉州野菜のブランド化と地域の活性化 泉佐野市でピクルス・ドレッシングの製造・販売を事業とするNSW株式会社を訪問し、代表取締役社長である西出 喜代彦(にしで きよひこ)さんにお話を伺いました。

ワイヤーロープ製造から泉州野菜に着目し新規事業にチャレンジ

西出氏の実家は、曾祖父の代から続く地場産業のワイヤーロープ製造工場を営んでいました。家業を継ぐつもりはなく大学院卒業後、企業に就職されましたが小説家を目指し地元に戻られました。その頃、家業の経営が苦しくなり「廃業か、事業転換か」の二者択一を迫られる中で、「泉州の地場野菜を使って、何かできないか」という考えに至ったとのことです。

いずみピクルスの始まり

東京暮らしの頃、地元の水なすの浅漬けやぬか漬けを大阪土産にしたところ、とても喜ばれた経験があったが、賞味期限が短かったり、ぬか漬けは苦手という若者も多かったため、漬物だけではない新しい水なすの魅力を届けようと考え「いずみピクルス」を開発されました。

「三方良し」のものづくり

こうして2012年に誕生した「いずみピクルス」へは、地元の農家さんから「形がいびつ、採れ過ぎて廃棄等の規格外の野菜」を活かして欲しいとの声が届き、産地に近い私たちが取り組むべき「三方良し」のものづくりが見えてきました。

当然、自社製品を作る中で出る型抜き後の原料も、ドレッシングの原料等に再利用します。

泉州野菜のブランド向上から地域を元気に

西出氏は「今後はピクルスづくりを核に、広く泉州野菜のブランド価値向上に取り組み、地域を元気にしていくことが私たちの目標です。」と抱負を語られました。

自社の畑での野菜生産も始められ、今夏には会社の横にカフェをオープンする予定とのことです。

また、先日、大阪府拠点が取材した大阪成蹊大学との産官学連携についても、需要があれば引き続き取り組んでいきたいとのことでした。

代表取締役の西出氏

原料の玉ねぎの下準備作業

型抜きされた人参、再利用します

工場直売のアロマドレッシング

奈良県拠点 奈良県産ブランドいちご「古都華」でみんなを笑顔に~奈良のいちごやさん~

「奈良のいちごやさん」を運営する代表 青木健太郎氏は、農業に興味を持って奈良県農業大学校で学んだ後、平成27年に田原本町で奈良県産ブランドいちごの「古都華(ことか)」の栽培を始めました。現在は広陵町でも栽培を行っており、ハウスも13棟に増やしふるさと納税返礼品としても好評を得ています。

栽培には、最新設備の導入により労働力を削減し面積拡大を進めています。青木代表は、「とにかく農業が好きで楽しい。私の作る濃厚な「古都華」を多くの人に食べていただき、笑顔になってもらえるようこれからも栽培管理に努めたい」と語られました。

(撮影・取材:令和4年3月)

手入れをする青木氏

ハウス内にずらりと並ぶいちご

収穫を待つ「古都華」

「ゆりかーご」に乗って安心

出荷用に箱詰めされたいちご

山梨県拠点 水土里の風景

笛吹市春日居町では、桃の花が満開となって

います。甲府盆地が桃色に染まると、いよ

いよ春本番です。日時:2022年4月5日

場所:山梨県笛吹市春日居町

春になり、スモモや桃の開花時期を迎えて

います。笛吹市境川町ではスモモが満開に

なりつつあります。日時:2022年3月28日

場所:山梨県笛吹市

甲州市塩山の玉宮ざぜん草群生地において、

ざぜん草が雪を割って地表に現れはじめました。

中の黄色い花が座禅を組む僧侶の姿に似ている

ところからざぜん草の名前がついたと言われ

ています。日時:2022年3月1日

場所:山梨県甲州市塩山玉宮地区

鹿児島県拠点 満開を迎えたアーモンドの花(鹿児島県湧水町)撮影日:令和4年3月24日

鹿児島県拠点 徳之島の春の風景(鹿児島県徳之島)撮影日:令和4年3月8日~9日

製糖工場に運び込まれたさとうきび

マンゴーの栽培風景(開花期)

コーヒーの栽培風景

2022年2月

北見地域拠点 酪農における農福連携推進セミナーを開催しました。

北海道農政事務所北見地域拠点及び釧路地域拠点、北海道オホーツク総合振興局、釧路総合振興局及び根室振興局は、令和4年1月21日(金曜日)、ZoomによるWEB配信にて「酪農における農福連携推進セミナー」を開催し、道外を含めたくさんの方々にご参加いただきました。(参加者135名)

有限会社仁成ファーム 常務取締役 佐藤 昌芳 氏及び音羽協働センター 管理者 栂野 豊 氏から「仁成ファームにおける農福連携の取組について」と題しご講演いただいた後、東京農業大学生物産業学部 准教授 小川 繁幸 氏をコーディネーターとし、講演者2名をパネリストに迎え、参加者から事前に寄せられた質問を中心としたトークセッションが行われました。

農福連携に関心のある皆様にご活用いただくため、本セミナーの動画と資料を掲載しますので、ぜひご覧ください。

撮影データ

◯撮影年月日:令和4年1月21日(金曜日)

◯撮影場所:北海道農政事務所釧路地域拠点、東京農業大学オホーツクキャンパス

有限会社仁成ファーム 常務取締役

佐藤 昌芳 氏

音羽協働センター 管理者

栂野 豊 氏

東京農業大学生物産業学部 准教授

小川 繁幸 氏

配信会場の様子(東京農業大学オホーツクキャンパス)

講演1:「仁成ファームにおける農福連携の取組について」

◯講演者:有限会社仁成ファーム 常務取締役 佐藤 昌芳 氏

音羽協働センター 管理者 栂野 豊 氏

配付資料(PDF : 3,120KB)

セミナー中で紹介した農福連携の取組動画が釧路地域拠点のHPに掲載されています。

https://www.maff.go.jp/hokkaido/kushiro/douga/jinsei.html

トークセッション

青森県拠点 甘さの秘密は雪のふとん!厳寒の中で人参を収穫する農事組合法人と意見交換しました(令和4年1月31日 )

世界遺産「白神山地」の麓、青森県最西端の地、深浦町にある農事組合法人 舮作(へなし)興農組合では、町のブランド「ふかうら雪人参」の収穫が最盛期を迎えています。日本海を見下ろす海岸段丘の地に降り積もる1mもの雪の下に息づく人参は、一本一本手作業で丁寧に収穫されます。強い西風と積雪、氷点下が続く特有の風土が育んだ「ふかうら雪人参」は、鮮やかなオレンジ色と糖度12度を超すフルーツの様な甘さが特徴です。

代表理事の新岡重光氏は、「農薬は必要最低限に抑え、5~6年寝かせた堆肥に鶏ふんやくず米を混ぜて使用するなど、自然の中の微生物の力を活かした土づくりに心を砕きながら、丹精込めて育てた「ふかうら雪人参」を、是非、味わって欲しい」と話していました。

重機で雪をかきトラクターで土を掘り起こし

一本一本手作業で収穫

みずみずしさが伝わる収穫直後

洗浄・選別作業の様子

鮮やかなオレンジ色の

「ふかうら雪人参」

新岡代表と「ふかうら雪人参」だけで作った

絞りたてジュース

強い西風に回る風車

ほ場周辺は積雪1m

秋田県拠点 食用ほおずきの生産と農泊に取り組んでいる生産者と意見交換を行いました(令和4年2月15日)

2月15日、上小阿仁村で食用ほおずきの生産と農泊に取り組んでいる鈴木孝明氏(たじゅうろう農園・百笑)を訪ねて意見交換を行いました。

鈴木氏は、全国的にもめずらしい食用ほおずきを1ha(露地とハウス3棟)生産しています。上小阿仁村では、20年ほど前から食用ほおずきの栽培が始まっており、鈴木氏は約10年前に地元に戻ってほおずき栽培を始め、今では自家採種した種子をオリジナルのLED育苗器で育て、採種から収穫まで自ら行う村一番の生産者です。

収穫期には黄金色のほおずきの実を一つひとつ丁寧に収穫し、県内のお菓子メーカーとの契約栽培で全量出荷しているそうです。

また、地域のDMO「秋田犬ツーリズム」と連携して昨年から農泊事業を始め、モニターツアーなど新型コロナ禍でも約40名の利用者が訪れたそうです。地域活性化のためには、地元の同業者とも連携して仲良くやっていくことが重要だと考え、宿泊と食事の提供を分離して近所の飲食店で食事をとってもらうことにしています。

4月には首都圏で働いている息子さんが戻ってきて新規就農する予定で、親子二人三脚でほおずき栽培と農泊事業で、地域の活性化をめざすと意気込んでいます。

なお、鈴木氏は、平成29年度農商工等連携促進法に基づく「高品質な『食用ほおずき』の特徴を生かした『涼味菓子』等の開発・販売」の事業計画が認定され、また、「令和3年度 東北農政局ディスカバー農山漁村(むら)の宝アワード」にも選定されました。

※DMO:Destination Management/Marketing Orientation=観光地域づくり法人

LED育苗器の説明をする鈴木さん

農泊施設で意見交換

食用ほおずきの説明をする鈴木さん

(ほおずきは、今は枯れた状態)

山形県拠点 女性農業委員として活動しています~ 地域の農業を明るくしたい~(令和4年2月)

農業委員となったきっかけ

鈴木さん夫妻

(写真はすべて鈴木さん提供)

それから半年後、当時活躍されていた女性農業委員の方などから、「農業のことは分からなくていい、フレッシュな感性で活動してほしい。」と熱心にお誘いをいただき、また、夫からも「勉強になるから。」と背中を押され、引き受けることにしました。

大変だったこと、やりがい

農地の現地調査の様子

若手農業者との意見交換会の様子

先輩方に教えていただきながら、農地パトロールや研修会等に積極的に参加することで、農地や農政について少しずつ知識を積み上げることができました。

現在では、新規就農者からの相談に応じたり、農地を守る意義や食の大切さを地域の方々に発信出来るようになり、やりがいを感じています。

今後の目標や夢

食育講座の様子

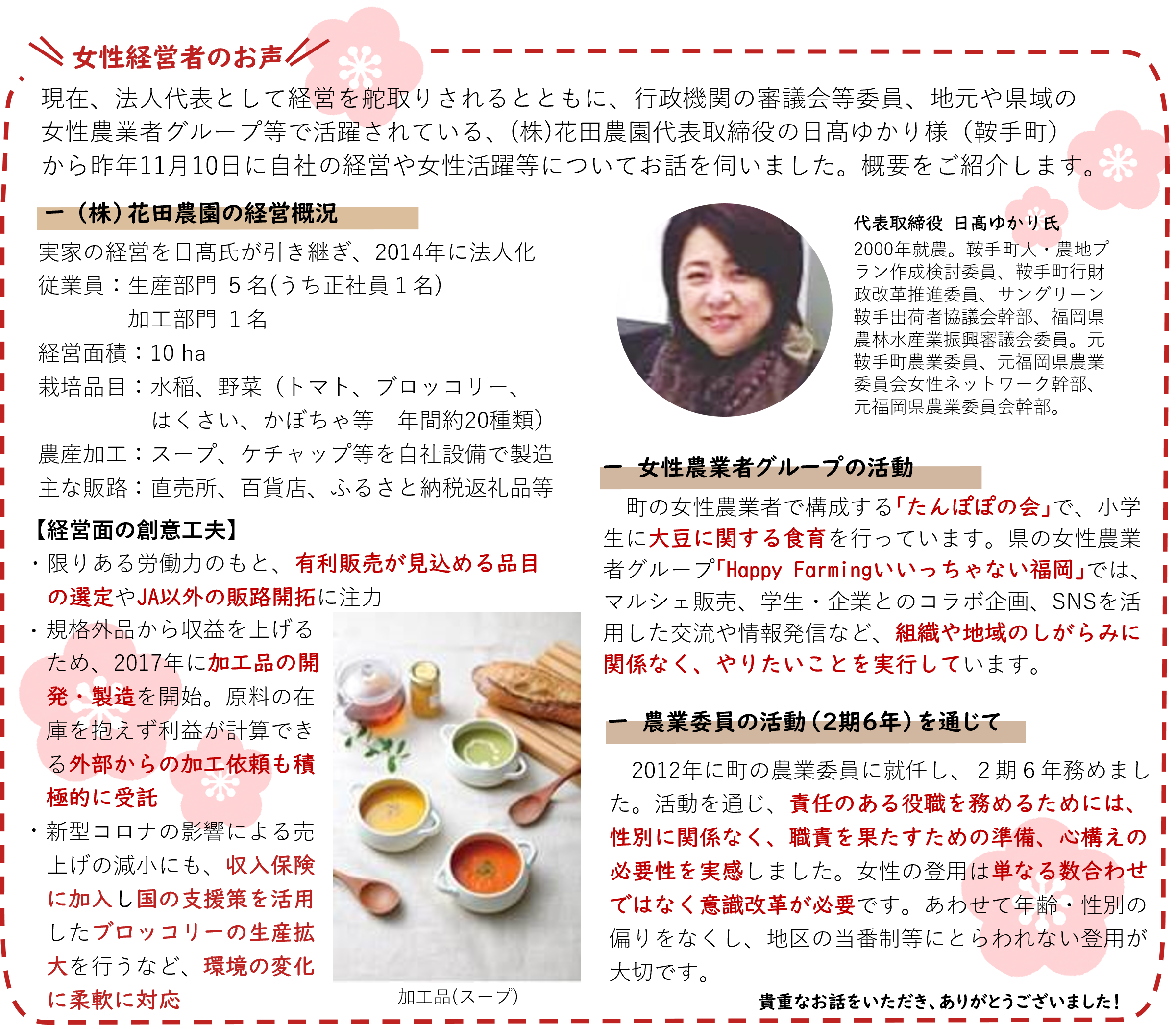

福岡県拠点 ふくおか&MAFF 2022.1 Vol.31 地域で活躍する女性の声をお届けします

広島県拠点 おめでとう!ディスカバー農山漁村の宝 農と地域づくり賞 株式会社敷信村農吉

第8回「ディスカバー農山漁村の 宝」選定証授与式において、農と地域づくり特別賞を受賞した株式会社敷信村農吉(しのうむらのうきち)では、里山の自然を活かした保育所の運営を軸に、農産物やチーズの製造・販売等の地域密着型の事業を展開。保育所では、園庭での野菜栽培、自社農園の農産物を使った給食の提供など、「身土不二」を教育。野菜やチーズ等の売上は、新型コロナウイルス感染症の影響がある中でも大きく増加していました。今後益々の御活躍、御発展を期待しています。(画像はすべて株式会社敷信村農吉の提供)

授与式の様子

(左から2番目が代表の中岡さん)

田んぼ・園庭の畑で農作物を育てる

地元生乳100%の手作りチーズは

国内外で高評価

東京都拠点 「ニッポンフードシフトFES.で立正大学が発表」 (令和4年2月5日) 場所:茨城県つくば市

東京都拠点と連携している立正大学法学部・西谷ゼミの学生が、都内農家を訪問し都市農業を学び、自ら先生となり、小学校で出前授業を行いました。2月5日に開催されたNIPPON FOOD SHIFT FES. 茨城で学生が実体験を踏まえた若者独自の視点から発表しました。

「食から日本を考える。NIPPON FOOD SHIFT FES.茨城」

(TALK.2 Z世代が考える!「未来の都市農業」教育プロジェクト)

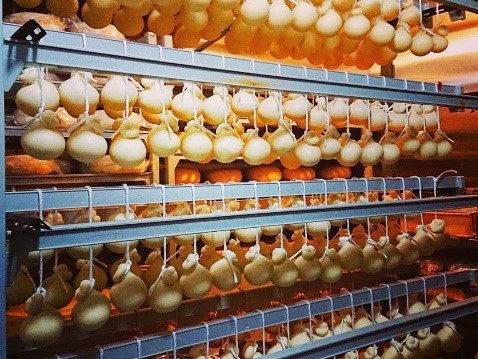

鳥取県拠点「日本で一番笑顔が集まる牧場を目指して」

大江ノ郷自然牧場(八頭町)

大江ノ郷自然牧場 代表取締役 小原利一郎 氏

「大江ノ郷ヴィレッジ」全景

天美卵を使用したとろける食感のパンケーキ

【経営概要】

- 養鶏業(採卵鶏 飼養羽数4万5千羽)

- 通信販売(卵「天美卵」及び加工品等)

- 食品・スイーツ製造販売、飲食サービス(複合型施設「大江ノ郷ビレッジ」)

- 農泊事業(OOE VALLEY STAY)

- 従業員:197名(パート含む)(令和3年11月現在)

【取組の経緯】

採卵鶏のケージ飼育に疑問をもち、放し飼い飼育を目指し、平成6年2千羽の飼育により「大江ノ郷自然牧場」を創業。

卵の自社ブランド化に取り組み通信販売を開始。また、6次産業化に取り組み、スイーツの製造・販売、カフェ、地域食材を活かしたレストランを開設。

また、廃校となった小学校を改装し、農業体験等地域住民との交流などを行う農泊事業も開始。

【取組の概要】

- 放し飼い飼育の養鶏

飼料は国産子実用とうもろこしにこだわり、自社ブランド「天美卵」として販売開始。地道な販路拡大により販売数が増加。平成11年から通信販売も本格的に開始。 - 6次産業化の取り組み

規格外卵の有効活用として、スイーツの製造・販売所「ココガーデン」を平成20年にオープン。様々なPR、カフェの併設、口コミなどにより来場者が増加。平成24年に「ガーデンカフェ」、平成28年に食と農を楽しむ複合施設「大江ノ郷ヴィレッジ」をオープン。平成28年、年間来場者が30万人を突破。地域雇用、地域資源の活用など地域との共生に取り組む。 - 農泊施設のオープン

平成31年、地元の廃校小学校を改装し「OOE VALLEY STAY」をオープン。自然や地元食材を最大限に活かした食事、農業体験、住民との交流等により、地域の活性化に取り組む。

【代表者からのメッセージ】

自然豊かな鳥取から未来へつなげる農業を一緒に創りましょう。

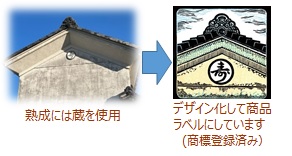

兵庫県拠点 国内チーズコンテストで農林水産大臣賞受賞(令和4年2月)

「第13回ALL JAPAN ナチュラルチーズコンテスト」ハード熟成6カ月以上部門「蔵熟成ゴーダ」で、農林水産大臣賞を受賞された、丹波市の婦木敬介さんにお話を伺いました。

受賞された感想をお願いします

地域の先輩方が長年築き上げてきた酪農文化を背景に、小さな農家でも北海道に負けない物ができることを証明できたのはうれしいです。

うちは自分で牛を飼い自分で乳を搾って、チーズを作る一貫生産をやっています。

チーズ作りを教わったのは北海道十勝のさらべつチーズ工房で『いい牛乳から悪いチーズはできる。でも悪い牛乳からいいチーズはできない。』という師匠の言葉を胸に、実家に帰ってから、大変ながらも牛の世話とチーズ作りを両立してきました。この度、賞をいただいたことで「このやり方が間違っていなかったのかな」と思っています。

今後の目標や挑戦したいことは?

今年開催される世界大会(World Championship Cheese Contest 2022)にもチーズを出品し、世界でどれくらいの評価が得られるのかを試してみたいです。

また、丹波を含め近畿圏の酪農家が減少し高齢化も進んでいる中、今回の受賞を励みに、小規模ながらも土地と共に酪農をするという昔からのスタイルを守り、地域の酪農発展に貢献したいです。

受賞したチーズはどこで買えますか?

インターネット販売を中心に、道の駅 丹波おばあちゃんの里、 近隣スーパー、JA直売所で販売しています。

今回受賞したゴーダチーズは熟成に一年かかるので、まだ少しずつ出荷している状況ですが、ラクレット等他のチーズは購入が可能です。

2022年1月

滋賀県拠点 いま、求められるモノは?これから求められるモノは?

~野菜実需者の視点でお伝えします!~

令和3年度「野菜実需者との意見交換会」を開催

滋賀県では、農地 の 93% を 水田が占めており、従来から水稲や麦、大豆を中心とした土地利用型農業がおこなわれてきました 。しかし、コメの消費量は年々減少しており、生産者の所得を上げるためには、野菜等の高収益作物の導入が大変に重要となっています。

滋賀県拠点は 新型コロナウイルスの感染防止対策を講じ、令和4年1月 17 日に、生産者 や関係機関の皆様に滋賀県にゆかりのある実需者の方々から野菜の動向等を直接聞いていただくことで、参加者の皆様が抱える課題等を解決する糸口を見つけ出せるきっかけとなればと考え、意見交換会を開催しました。

生産者の方をはじめ、県や市町、JA担当者

等、多くの方々に参加いただきました。

滋賀県拠点 宮本地方参事官より

開会あいさつ

「滋賀県における野菜等の推進について」

滋賀県農政水産部農業経営課 足立副主幹

「水田農業高収益化の推進について」

近畿農政局生産部生産振興課

稲田課長補佐

「最近の流通事情及び平和堂が展開するMD」

株式会社平和堂生鮮食品事業部青果課

バイヤー 箕浦様

「滋賀県の農業を核としたビジネスの可能性」

株式会社EVERGREEN

代表取締役社長 清水様

発表後には質疑を実施。多くの質問があがり、

活発な質疑となりました。

今回の催しが、地域の方々にとって、野菜作りのきっかけや新たな展開になることを期待しています!

札幌地域拠点 再生可能エネルギーの地産地消を目指し「らんこし米」のもみ殻を有効活用

蘭越町は、米の収穫後に廃棄物となっていたもみ殻の有効活用と冬季の農業収入確保を目的として、「もみ殻(がら)熱利用実証プロジェクト推進事業」を取り組んでいます。

町内の米農家から回収したもみ殻を、専用の機械を使い10分の1に圧縮して薪状の燃料棒を製造。製造した燃料棒は、冬季の野菜実証栽培を行っているビニールハウス内を加温するボイラーの燃料として使用するほか、家庭・レジャー用として、昨年10月より町内の「道の駅」等で販売(5kg、10kg、30kgの3種類)しています。

この燃料を使用して栽培された野菜は、道の駅や町内外のスーパーなどに出荷・販売されるほか、町内の学校給食にも提供されています。

撮影データ

◯撮影年月日:令和3年12月15日(水曜日)◯撮影場所:蘭越町

【もみ殻圧縮成形機】

【もみ殻圧縮成形機】 もみ殻を10分の1に圧縮して燃料棒を製造。将来的には100トンまで生産量を増やす予定。

【もみ殻燃料棒】

【もみ殻燃料棒】 長さ40cm、直径5cm、重さ1kgで原料はもみ殻100%。硬そうに見えるが簡単に折れる。

【ボイラーに燃料棒を投入】

【ボイラーに燃料棒を投入】 燃料棒は薪に比べ2倍の燃焼時間があり、残った焼却灰は融雪剤や土壌改良材としても利用できます。

【実証栽培を行うビニールハウス】

【実証栽培を行うビニールハウス】 燃料棒を使った加温で冬季でも室温が20℃前後に保たれています。実証は他にも町内2戸の農家で実施中。

【栽培するリーフレタス】

【栽培するリーフレタス】 「ライス・レタス」と名付け販売。販売を通じて「らんこし米」・「蘭越産農産物」のブランド強化も図っています。

【役場内で燃料棒を展示・販売中】

【役場内で燃料棒を展示・販売中】 燃料棒は乾燥状態で10年間保存可能なため、災害用の備蓄燃料としても期待されています。

【燃料棒は暖房以外でも】

【燃料棒は暖房以外でも】 薪の代替品としてキャンプファイヤーやバーベキューなどアウトドアでも活躍します。

高知県拠点 大きく育ったよ!児童がダイコンの収穫体験

- 撮影場所:高知県南国市

- 撮影日:令和4年1月14日

1月14日(金曜日)、後免野田小学校の2年生の児童が、昨年10月に種まきをした漬物用ダイコン「新八州」の収穫作業を体験しました。

この取り組みは、JA出資法人(株)南国スタイルが地元の小学校に地域の伝統と食文化を知ってもらうため毎年実施しており、大きなダイコンを「うんとこしょ、どっこいしょ」と力をあわせて収穫していました。収穫したダイコンは2本ずつ束ね、洗い機で泥を落とした後、干し台「はで木」に掛けていきました。2週間ほど寒風にさらして余分な水分を抜きうま味を凝縮させた後、県内の漬物業者へ出荷するそうです。

今後は、昨年の2年生が収穫し1年ほど漬け込まれた漬物が給食に登場する予定で、子供達は「早く食べたい」と楽しみにしていました。

収穫する児童

洗い機による作業

函館地域拠点 キラリ☆ 道南 ~GI登録の組合長にお聞きしました~

地理的表示(GI:Geographical Indication)保護制度は、地域で育まれた伝統を有し、その高い品質等が生産地と結びついている農林水産物や食品等の名称を、知的財産として保護する制度です。北海道では5産品が登録されており、そのうち2産品が当地域拠点管内の「今金男しゃく」と「檜山海参(ヒヤマハイシェン)」です。

「今金男しゃく」の今金町農業協同組合小田島親守組合長、「檜山海参」のひやま漁業協同組合工藤幸博組合長から、GI登録後の効果や2022年の抱負をお聞きしました。

インタビュー内容については、下記ボタンをクリックしてご覧ください。

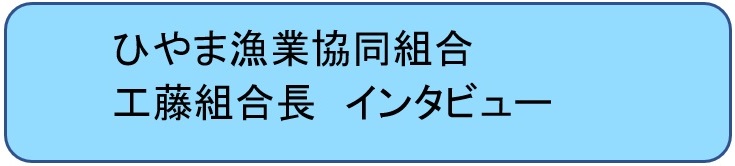

宮崎県拠点 地域の農地を託された農事組合法人うつぎファーム(延岡市北方町)の取組を紹介します。

兵庫県拠点 丹波篠山を『和綿の里』に(2022年1月)

丹波篠山市 で、栽培期間中、農薬・化学肥料を使わずに生産した農産物(和綿、水稲、黒大豆 ) で商品の開発・製造・販売を行っている quatre ferme の森 田耕司さんにお話を伺いました 。

農業を始め、和綿栽培をすることになったきっかけは

「自分の納得した無農薬の農産物を作り、衣食住全てをカバーしていきたい」という理想の農業に取り組むため、と平成 24 年に神戸市から移住をしてきました。

当初は水稲・黒大豆を栽培していたが、獣害に悩まされていた時に、アパレル業者の、和綿の栽培募集がありそれに応募し栽培を始めました。和綿は収穫期間が長いため他の農作業の繁忙期と重ならず時間の都合がつけやすい、といった利点があります。

国産和綿 100 %の綿ふとん

和綿の特徴と商品化するにあたってのこだわりは

アパレル業者との契約が終了し販路を探しましたが、価格の 面で折り合わず、自らブランドを立ち上げました。

和綿は洋綿に比べ繊維が短く弾力性があり、日本の気候にあった綿なので、吸湿性、調湿性に加え、保温性にも優れているといった特徴を生かし、ストールや布団に加工し販売 して います。

その中でもシート状に加工した綿を用いた布団は「軽くて温かい」と好評で、丹波篠山市のふるさと納税返礼品にも採用されています。

古民家 を改装したカフェ“ manie ” では週末に ランチ を提供している

今後の夢目標や経営展開は

農地の規模拡大を図り耕作放棄地 の 解消を めざします 。

この地域の特産である黒大豆生産者の高齢化に伴い、生産者が減少していることから、黒大豆に代わる農産物として和綿を推奨し、丹波篠山を“和綿の里”として いければ と考えています。

また、現在週末に営業しているカフェでは、和綿商品の展示に加え、収穫体験やワークショップを行い地域の拠点として活用していきたいと思っています。一日をゆっくり楽しく過ごすことで丹波篠山の魅力を、多くの方に知って欲しいです。

大分県拠点 見た目にも味にもこだわる野菜作り・・・こだま農園 (12月15日)

竹田市で野菜の無農薬栽培に取り組んでいる兒玉智史さんと意見交換を行いました。「こだま農園」では、畑で緑肥を育てて機械で粉砕し畑にすき込み、畑の中で堆肥をつくる、畑まるごと堆肥化に取り組んでおり、右写真のカラーニンジンをはじめ、見た目にも味にもこだわった野菜を年間40種類ほど栽培しています。美味しい野菜を栽培するための土作り、有機野菜の販路等の課題や今後の目標について意見を交わしました。

大阪府拠点 大阪成蹊大学生が大阪産(もん)野菜を使った加工品の開発

大阪成蹊大学経営学部経営学科食ビジネスコース高畑能久教授ほか学生から「大阪産(もん)野菜を使った加工品の開発」について、お話を伺いました。

(令和4年1月)

【学生を見守る高畑能久教授】

産官学連携について

経営学部経営学科食ビジネスコースでは、地元の行政や企業と連携し、市場分析から商品企画の提案を行い、新商品の開発・発売をめざしています。また、食ビジネスにおける課題を解決するためフィールド調査などにも取り組んでいます。

今回、大阪の農業が抱えている課題を理解し「大阪産(もん)野菜」のPRに繋げるため、学生が主体となって商品開発に挑戦しました。

【学生が開発した商品】

開発した商品は「レリッシュ」「食べるラー油」「ジュレ」

今回開発した商品は、成人の1日に必要な野菜摂取量に対する野菜の摂取量不足の状況、SDGsでも掲げられている食品ロス削減などを踏まえ端材を活用して製造された「こどもレリッシュ(カレー風味)」、「ピクルス屋の野菜たっぷり食べるラー油」、「飲む!こんにゃくサワージュレ」の3商品です。

【開発者の(左から)久保さん、楠田さん、小嶋さん】

開発に苦労した点は

試作品完成までの度重なる作り直し、試作品完成後もモニター調査での消費者の生の声を踏まえ「味やジュレの弾力の微調整等、本当に完成できるのかと先が見えない状況になりながらも何十回と作り直しをしてきたことが一番辛かった」と3人が口を揃えて語られました。

(写真では、それぞれが開発された商品を手にしています。)

【一番目立つ場所で販売(いずみピクルス大丸梅田店)】

商品は実際に販売されています

商品は、製造を引き受けているNSW株式会社(大阪府泉佐野市)の直営店である「いずみピクルス大丸梅田店」(大阪市北区)において、一番目立つ場所に3商品とも並べて販売されており、「お客様の評判は上々」とのことです。

*大阪成蹊大学経営学部経営学科食ビジネスコース紹介ページ

https://univ.osaka-seikei.jp/department/management/food-business/

*NSW株式会社は、大阪・泉州の野菜を中心に、日本の漬物のよさや和の味覚を取り入れ、野菜や果実本来の味わいを活かし食べやすくてヘルシーなピクルスを製造・販売を行っている。

*大阪産(もん)とは:大阪府公式サイトから

大阪には、農空間、森林、大阪湾などの恵まれた自然があります。そこから、さまざまな野菜や果物などの農産物、肉や卵などの畜産物、木材や炭などの林産物、大阪湾で水揚げされた水産物など、豊かで多様な食材等が提供されています。

大阪府では、こうした大阪の農林水産物とその加工品を「大阪産(もん)」として一体的にPRしています。

愛媛県拠点 第44回えひめみかん祭りの開催

- 撮影場所:松山市

- 撮影日:令和4年1月23日

令和4年1月22日、23日の両日、愛媛県産かんきつをPRし消費拡大につなげる「第44回えひめみかん祭り」が、愛媛県、JA全農えひめなどの主催により、松山市内の百貨店で開催されました。

新型コロナウイルス感染拡大防止対策が講じられた会場では、果実コンクールに県内各地から出品された約200点の果実の展示のほか、県オリジナル品種で令和7年に初出荷を予定している「紅プリンセス(愛媛果試第48号)」など、話題のかんきつを紹介する展示コーナーが設けられていました。

新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため規模を縮小し、試食や一部のイベントは中止となりましたが、2年ぶりに生産者が旬のかんきつを直接販売するコーナーが設置され、30種類あまりのかんきつ販売も実施されました。

受賞したかんきつの展示

さまざまな種類のかんきつ販売

北見地域拠点 畑の野良イモ防止「雪踏み」作業を取材しました。

“野良イモ”はじゃがいも収穫時に取り残した子イモが越冬して雑草化したもので、作物の生育を阻害したり病害虫の温床になるため、夏に手作業で除去作業を行います。この除去作業は大変重労働のため、土壌中の子イモを冬期のうちに凍結させ発芽能力をなくすことを目的に、断熱作用のある雪を圧雪し凍結を促す「雪踏み」を行います。

雪踏みをされていた水留さんは、「雪踏みにより夏の野良イモ除去作業がなくなったことはもちろん、雪解け後の土壌の粒が細かいため、春の耕運作業も軽減するなどメリットがたくさんある。」とおっしゃっていました。

撮影データ

◯撮影年月日:令和4年1月13日(木曜日)◯撮影場所:訓子府町

廃タイヤを活用した雪踏みローラー

タイヤローラーをトラクターで牽引します

この日の積雪量は約30cm

降雪後やわらかいうちに雪踏みをします

雪踏みの跡が畑に縞模様を描きます

2021年12月

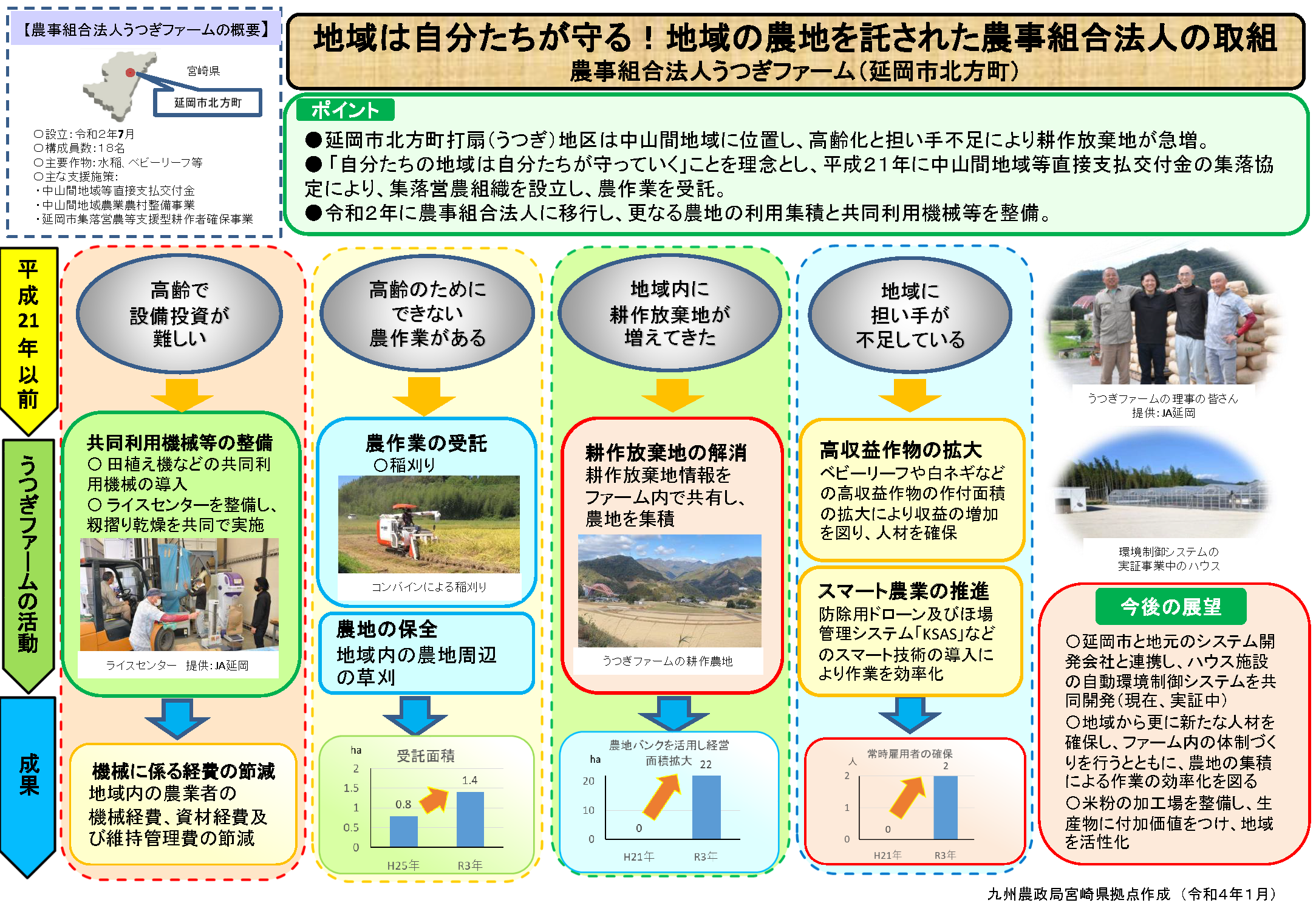

帯広地域拠点 「十勝地域における農福連携推進シンポジウム」を開催しました。 (2021年12月2日)

12月2日、帯広地域拠点は、十勝総合振興局と共催により、同振興局3階講堂において「十勝地域における農福連携推進シンポジウム」を開催し、十勝管内の市町村や農業協同組合、福祉事業所など、会場とオンラインを合わせて112名の参加がありました。

シンポジウムでは、一般社団法人れんけい 大泉理事から「農福連携の概要・道内の状況等について」と題した基調講演をいただきました。

続いて、パネリストとして登壇した幕別町ゆとりみらい21推進協議会(事務局幕別町経済部農林課)小野係長、北王農林株式会社 藤原常務取締役、十勝障がい者就業・生活支援センターだいち 新明センター長から、それぞれの取組事例を紹介していただきました。

その後、「十勝らしい農福連携を考える」と題して行われたパネルディスカッションでは、大泉理事によるコーディネートにより、行政(小野氏)、農業(藤原氏)、福祉(新明氏)、それぞれの立場から、大規模農業の先進地である十勝地域での取組の可能性や課題について、議論していただきました。

十勝地域の農福連携は、事業者が自らの努力によって、個別に取り組んでいる事例はあるものの、地域内で幅広く展開している状況にはまだ至っていません。本シンポジウムの開催をきっかけに農業者と福祉事業者とのコミュニケーションを深めるとともに、十勝総合振興局や市町村等の行政機関と連携し、現場見学会の実施や相談窓口の充実など、継続した推進体制を構築していきたいと考えています。

◯撮影場所:帯広市(十勝総合振興局講堂)

会場の様子

一般社団法人れんけい大泉理事

による基調講演

取組事例を紹介する幕別町

経済部農林課 小野農政係長

取組事例を紹介する北王農林

株式会社 藤原常務取締役(右)

取組事例を紹介する十勝障がい

者就業・生活支援センター

だいち 新明センター長(右)

パネルディスカッションの様子

北見地域拠点 農福連携に係るワークショップを開催しました (2021年12月17日)

北海道農政事務所北見地域拠点及び北海道オホーツク総合振興局は、令和3年12月17日(金曜日)、網走農業改良普及センター本所にて「農福連携に係るワークショップ」を開催しました。

本年開催した農作業体験会に参加された農業者、福祉事業者、東京農業大学生物産業学部の学生等に参集いただき、農作業体験会の振り返りを行った後、2グループに分かれて農作業マニュアル作成に向けた意見交換を行いました。各グループでまとめられた意見等は、今後作成する予定の農作業マニュアルに反映していきます。

◯撮影年月日:令和3年12月17日(金曜日)

◯撮影場所:網走農業改良普及センター本所

【ワークショップ】

会場の様子

農作業体験の振り返り

農作業マニュアル作成

に向けた意見交換

【夏に実施した農作業体験会】

トマトの下葉除去

アスパラの下枝除去

岐阜県拠点 六次産業化事業者セミナーを開催しました! (2021年12月16日)

東海農政局岐阜県拠点は、令和3年12月16日(木曜日)、県内の六次産業化事業者を対象にWeb会議を活用して六次産業化事業者セミナーを開催しました。

新型コロナウイルス感染症拡大により、消費行動が大きく様変わりする中、六次産業化事業者からマーケティングに関するアドバイスを求める声が多く寄せられています。

このことを受け、当県拠点は六次産業化事業者セミナー(オンライン)を開催し、岐阜県中小企業家同友会の代表理事及び副代表理事から、農林水産業以外の他業種ではどのようにして経営戦略を立て、どのようにして商品開発を行ってきたのか、アフターコロナも見据えた取組について、講演していただきました。

今回のセミナーには、六次産業化事業者約30名の皆様に参加していただきました。

今後も皆様のお役に立てるような取組を行っていくこととしています。

講師 (株)濃飛葬祭 代表取締役 鈴木 哲馬 氏

(岐阜県中小企業家同友会代表理事)

講師 (有)大橋量器 代表取締役 大橋 博行 氏

(岐阜県中小企業家同友会副代表理事)

宮城県拠点 子実用とうもろこしの生産拡大セミナーを開催しました。 (令和3年12月15日)

東北農政局宮城県拠点は生産部と連携し、涌谷町及び美里農業改良普及センターとの共催により、12月15日に涌谷町公民館において「子実用とうもろこし生産拡大に向けたセミナー」を開催しました。

当日は、生産者、自治体、JA及び関連企業から多くの方々の参加があり、関心の高さが伺えました。なお、会場には汎用コンバインの展示や農業者向けの相談ブースを設置するとともに、参加者全員に子実用とうもろこしのサンプルを配布しました。

セミナーでは、農研機構東北農業研究センターから「水田転作畑における子実用とうもろこしの魅力」と題した講演や美里農業改良普及センター及び大手飼料会社等から情報提供が行われ、東北農政局からも「子実用とうもろこしの取組に活用できる補助事業」等について紹介しました。

宮城県拠点では、今後も関係機関と連携しながら、子実用とうもろこしの生産・利用拡大に向けて支援して参ります。

(※今回のセミナーは多数の参加希望が寄せられたことから、12月22日にも同様のセミナーを開催しています。全2回合わせて関係者含め200名程度の方にご参加いただけました。)

スライドを使用して丁寧な

説明を行う農研機構の篠遠さん

サンプルとして展示された

子実用とうもろこし

子実用とうもろこし収穫用の

コーンヘッダーを装着した

汎用コンバイン

函館地域拠点 第1回「地域資源を有効活用した地域振興」をテーマとしたオンラインセミナーを開催しました

函館地域拠点では、今年度、道南地域の農林水産業における課題(地域資源を有効活用した地域振興、気候変動が及ぼす農業への影響、農業における人材確保)をテーマとして、3回のオンラインセミナーを開催する予定です。

第1回は12月7日、 一般社団法人Blue Commons Japan の國分晋吾氏から「ブリたれカツ誕生までの秘話と今後の展望」と題してご講演いただき、参加者との意見交換なども含め、道南の地域資源を有効活用した地域振興に係るノウハウや課題を共有しました。

◯撮影場所:函館地方合同庁舎会議室(Zoomによるオンライン)

講演者:國分晋吾氏

セミナーの模様

講演の映像 (YouTubeへのリンク)

「ブリたれカツ誕生までの秘話と今後の展望」

一般社団法人Blue Commons Japan(旧:はこだて海の教室実行委員会) 事務局長 國分晋吾氏

埼玉県出身、函館移住12年目。日本財団 海と日本プロジェクト 海と食プラットフォームプロデューサーとして、ブリを函館の新たな食文化にする活動や、食を通して海の大切さを伝える活動に取り組まれています。

セミナー参加者から講演者への質問と回答(PDF : 77KB)

セミナー参加者からの声

〇 函館のソウルフード「ブリたれカツ」を知ることができて良かった。

〇 農産物・畜産物とブリ製品のコラボができたらいいと感じた。

〇 國分様の話がわかりやすく時間もちょうど良かった。

〇 今後取り上げてほしいテーマとして、

(1) 道南のワイン事情、消費者と生産者をつなぐ場づくり

(2) 産学官連携による地域振興の方策

(3) 太陽光など再生可能エネルギーの導入事例と課題 等

大阪府拠点 異業種参入による農福連携の取組

【中野 友明氏】

大阪市 株式会社舞洲フェルム

大阪市此花区で、障碍者を雇用し水耕栽培に取り組む株式会社舞洲フェルム代表取締役の中野友明さんにお話を伺いました。

農産物:サラダほうれん草、サラダ小松菜、スイスチャード等12品目の葉物野菜、いちご

(令和3年12月)

【野菜用ハウス外観】

農業の概要

株式会社舞洲フェルムは、平成25年に設立され、平成26年7月から大阪市此花区の舞洲でほうれん草の水耕栽培を開始されました。

現在は10棟(約30a)の栽培ハウスでサラダほうれん草、サラダ水菜、スイスチャード、ルッコラ等12品目の葉物野菜と、昨年度に新たに建設した観光農園用のハウス1棟(約10a)でいちごを水耕栽培されています。

【野菜の出荷作業】

設立の経緯

障碍者の雇用に当たっては、障碍者がやり甲斐や成果が見える仕事の方がいいのではと考えていたところ、野菜の水耕栽培を行っている大阪府内の農福連携の事業所を見学した際に、「これは面白い」と感じ、会社を設立されたとのことです。

【野菜用ハウス内観】

営農・経営の特徴

同社は経営開始時から障碍者を雇用し農福連携に取組まれており、就労継続支援A型事業所(注)として現在は15名の障碍者の方を雇用されていますが、半数以上がスタート時からのスタッフで、皆さん活き活きと作業されています。

【いちご用ハウス】

生産体制は、水耕栽培で農薬を使用せず生産したものを通年出荷されています。また、単価の高い珍しい葉物野菜を多品目栽培することで売上を確保するとともに、令和3年1月からスタートした観光農園のいちご狩りは大変好評のうちに終了し、令和3年12月24日から再開予定ですが、すでに土曜日、日曜日は予約で一杯になるほどの人気です。

【袋詰めされた野菜】

今後の目標

同社は、「作る喜び」、「働く喜び」、「生きる喜び」という限りない喜びの創造を行い、就労継続支援で障碍者の社会参加に貢献していくことを理念に掲げておられ、中野代表からは、「今後も就労継続支援で障碍者の社会参加に貢献し、すべての農作物を農薬不使用で栽培し、安心・安全な野菜類を年間通じて安定供給することを目指していき、観光農園に力を入れていく。」と抱負を伺いました。

(注)就労継続支援A型事業所とは

通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が可能である者に対して、雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等の支援を行う事業所。

株式会社舞洲フェルム

静岡県拠点 ジャンボ干支「寅」2022 日時 :2021年12月10日 撮影場所:静岡県島田市大代

大代地区の地域活性化のために活動する「王子田会(おおじだかい)」の皆さんが、地元の間伐材や竹、藁で作ったジャンボ干支。

毎年、年末に展示されると、一緒に撮影したり、撮影した写真を年賀状に使うため、多くの方が見学に訪れます。

石川県拠点 農福連携に取り組むハーブ農園の社長と意見交換を行いました。 (2021年11月9日)

令和3年11月9日(火曜日)、農福連携に取り組む、河北郡津幡町の「ハーブ農園ペザン」澤邉代表取締役社長と意見交換を行いました。ペザンでは、障がい者の方を雇用し、ハーブの苗作りや定植といった畑作業やハーブの摘み取り・計量作業などを行ってもらっています。澤邉社長は、「農福連携のポイントは、農業者が福祉を、福祉事業者が農業を学ぶ姿勢の上で、障がい者がどのように活躍できるかを話し合う事が大事である」とおっしゃっていました。

ハーブ畑の様子

ハーブ農園ペザン外観

農福連携について話す

澤邉社長(左)

ハーブの摘み取り作業の様子

旭川地域拠点 丘のまちの晩秋(美瑛町)

丘のまち美瑛町の晩秋の景色は、哀愁があり心ひかれるポイントがいくつもあります。11月にライトアップされた「青い池」や「白ひげの滝」等の観光スポットに多くの方が訪れます。

しかしながら、私有地の畑に写真撮影のため無断で立ち入る観光客が後を絶たず「農業」VS.「観光」という対立が発生しています。そのため、農家と観光客の間に、ポジティブな関係を築いていくための活動として「圃場に入らないで」と呼びかけるのではなく、「生産者の思いを知ってもらう」という思いを込めた看板を設置する取組を行っています。(「畑看板プロジェクト(ブラウマンの空庭)」)

また、地元の食材をふんだんに使用したご当地グルメ「美瑛カレーうどん」を提供しているお店が5店舗あります。是非、ご賞味下さい。

◯撮影場所:美瑛町

【セブンスターの木】

【ケンとメリーの木】

【ブラウマンの空庭】

【ブラウマンの空庭】(文書)

【ライトアップした青い池】

【白ひげの滝】

【美瑛豚カツカレーうどん】

秋田県拠点 加工用だいこんを生産しいぶりがっこを製造している女性農業者と意見交換を行いました (12月9日)

12月9日、仙北市田沢湖地区で、加工用だいこんを生産し「いぶりがっこ」の製造などに取り組んでいる女性農業者の加藤 マリ(かとう まり)さんと意見交換を行いました。

マリさんは、大学卒業後に海外青年協力隊員としてケニアで2年間活動した際に、現地の農業に触れたことで、農業に興味を持ち、帰国後には淡路島で1年間農業実務の経験を積みました。秋田に帰ってからは、「いぶりがっこ」を製造するため加工用だいこんの栽培を始め新規就農しました。近所のおばあさん達にいぶりがっこの作り方を教えてもらい、現在は、姉の文乃(あやの)さんと一緒に、加工用だいこんの栽培からいぶりがっこの製造・販売を行っています。

また、先般の食品衛生法改正に伴い衛生基準を満たした加工所が必要になることから、加工所建設が難しい近隣のおばあさん達と加工所をシェアできるようクラウドファンディングを利用して加工所を建設し、地域の味を守ろうと頑張っています。

意見交換の様子

加藤マリさん(左)と姉の加藤文乃さん

だいこんの「いぶし小屋」の様子

京都府拠点 国営農地整備事業による地域農業の発展を目指して !

佐伯農家組合(亀岡市)

平成26年度(2014年度)に着手した国営緊急農地再編整備事業(亀岡中部地区)により、令和元年、整備が完了した亀岡市?田野佐伯工区の農地で、水稲、施設野菜を生産する佐伯農家組合 茨木組合長に営農活動や佐伯工区における将来展望などについてお話を伺いました。

アスパラガスを地域の特産物に

集落営農組合設立までの歩み

佐伯工区では、事業開始前から、高齢化等による地域農業の担い手不足を課題とし、農地の維持に係る検討を続けていました。

しかし、整備事業による集約された大区画の農地を目の当りにして、今後の営農に不安を持った生産者から「集落に農作業を委託できる組織があれば、水田を預けたい」という要望に応えるため、工事完了後の令和元年4月、茨木組合長ら3名が中心となって農作業受託機能を有した集落営農組織を設立しました。

空から見た国営農地整備事業佐伯工区

左手前が佐伯農家組合のハウス

(亀岡中部農地整備事業所提供)

米と施設野菜で安定的な経営をめざす

同組合では、整備された佐伯工区の農地の約半分となる12haを預かり、GPS機能付きの大型農業機械等を導入し、令和元年度から水稲を作付けし、地元や旅館、飲食店などに直接販売しています。

また、8棟のビニールハウスを建て、2棟を低農薬栽培によるアスパラガスを生産し、京都市内のホテルなどに出荷しています。残りの6棟では水稲の育苗を行い、終了後はミニトマト、キュウリ、ホウレンソウなどの野菜を生産、亀岡市内の各種農産物直売所等に出荷しています。

ミニトマトを地元直売所に並べたい

地域農業の発展を目指して

地域農業の発展を目指す茨木組合長は、「佐伯農家組合を令和4年春までには法人化し、更に亀岡中部地区で生産する農産物や併設する加工場で米加工品などを製造・販売する同組合直営の農産物直売所の建設計画も進めており、これらの取組を軌道に乗せ、将来的には直売所周辺に体験農場を開設し、消費者と地元農家のふれあいの場とし、地域農業の発展を目指し頑張っていく」と力強くお話をされました。

国営緊急農地再編整備事業(亀岡中部地区)は、亀岡中部農地整備事業所のHPをご覧ください。

https://www.maff.go.jp/kinki/kameokachubu/index.html

11月

山口県拠点 秋晴れの中、棚田ハーブマルシェ開催! (2021年10月31日)

長門市の指定棚田地域である東後畑地区において、耕作放棄地となった棚田の再生維持活動として栽培したハーブを活用した加工品と棚田の景観を存分に味わってもらおうと、10月31日、「棚田ハーブマルシェ」が開催されました。

会場ではハーブを使用したオリジナルのカレー、ジェラートなどが販売され、多くの来場者で賑わいました。

山口県拠点も後援団体となるとともに会場に情報発信コーナーを設置し、「棚田に恋」「みどりの食料システム戦略」のパネルを展示し、情報発信を行いました。併せて来場者に「棚田のイメージ」「棚田を維持するための行動」「みどりの食料システム戦略」等についてアンケートを行い、「棚田は美しい自然のイメージ」「維持するためにはリーダーの発掘や消費者の理解が大切」などの意見が寄せられました。

また、「みどりの食料システム戦略」については、初めて聞いた方が多数を占めたものの、戦略の方向性については概ね理解が示されました。

東後畑の棚田

ハーブ加工品の販売

中国四国農政局情報発信コーナー

山口県拠点 ~草刈はスポーツだ~mukatsuku!?草刈サミット開催 (2021年11月3日)

令和3年11月3日、長門市油谷本郷の棚田で「~草刈はスポーツだ~mukatsuku!?草刈サミット」が開催されました。急な悪天候に見舞われ、草刈競技は中止となりましたが、会場を近くの向津具公民館に変更し、セミナー等を開きました。

参加者の多くは草刈機を使ったことがない方で、最初に行われた草刈機の使用説明では「長時間の作業をどうすれば楽に行えるのか?省燃費で草刈をするには?」等、説明者が回答に戸惑う場面もありました。

その後、健康運動指導士の池永さんから、草刈がスポーツに匹敵する運動効果があることについて、パネルを用いた説明を受け、最後に、スポーツも草刈もアフターケアが大事であるため、ストレッチ体操を参加者全員で行いました。

山口県拠点も後援団体となるとともに会場に情報発信コーナーを設置し、「棚田に恋」「みどりの食料システム戦略」のパネルを展示し、情報発信を行いました。

来年は天候に恵まれ、草刈競技が行われることを期待しています。

山根地方参事官のあいさつ

山口県拠点パネル展示

ストレッチ体操

愛媛県拠点 モーダルシフト推進に関する情報交換会を開催 (2021年11月10日)

令和3年11月10日、愛媛県拠点はJR松山貨物駅において、JA全農えひめ、JAえひめ物流、愛媛県トラック協会、JR貨物松山営業所、伊予銀行と第3回かんきつの物流におけるモーダルシフト(トラック輸送から鉄道輸送等への切替え)の推進に関する情報交換会を開催しました。

冒頭に鉄道コンテナの視察を行った後、JR貨物から「鉄道コンテナ輸送」、トラック協会から「トラック業界の現状と課題」、伊予銀行から「地域創生に向けた取組」、愛媛県拠点からは「物流標準化の動き」についてそれぞれ説明を行い、積極的な情報交換が行われました。

愛媛県拠点では、今回の議論を受け、今後もモーダルシフトを推進していくため、産地学習会や情報交換会を開催していきます。

情報交換会で発表する出席者

鉄道コンテナを視察する参加者

山形県拠点 やまがた元氣「農の風」(PDF:386KB)

令和3年就農。JA山形市のセルリー団地で GI登録「山形セルリー」を生産しています。

就農のきっかけ

前職は建設業で、県外転勤の話と3人目の子供が生まれるタイミングが重なり、家族そろって山形で生活したいと思うようになりました。元々農業に興味があったことから選択肢の一つとして転職先を探していました。

そんな折、やまがた農業支援センターからJA山形市のセルリー団地を紹介されました。

セルリー団地は、農地、設備、機械 などが借りられ就農時の初期投資がいらないことや、先輩の下で2年間の充実した研修が受けられます。そして何より妻の後押しがあって、ここで就農することにしました。

石垣さんご夫妻

JA山形市セルリー団地

就農してみて

妻と2人でハウス13棟(約40a)でセルリー栽培をしています。 ハウス内に設置しているセンサーにより、温度、湿度、土中水分などをスマートフォンで確認できとても助かっています。 また、JA、先輩、仲間などたくさんの相談できる人が近くにいることがとてもありがたく、就農1年目でも安心して栽培に取り組めています。

今後の経営、目標や夢、 将来展望

まだまだ勉強することが多く、栽培技術を磨き、安定的に収穫できるようになるまでここで頑張ります。 まずは来期に向け、今年生育が良くなかった圃場の土づくりに取り組みます。 周りからのサポートに応えられるよう、成長しなければと思って います。

収穫作業

GI登録「山形セルリー」

秋田県拠点 (有)大和農園で囲いねぎ作業等の見学と意見交換を行いました (2021年11月17日)

11月17日、能代市でネギ、チンゲンサイ、ホウレンソウ等を生産している(有)大和農園を訪ねて、大塚代表取締役と意見交換を行いました。

同農園では常時25名を雇用し露地でネギを16ha、60棟のハウス(1.8ha)で夏場はチンゲンサイ、冬はホウレンソウとコマツナの生産をしています。

秋田県では、積雪や低温などにより冬場の農作業が限られるため、農業での通年雇用が難しいところ、同農園は、冬期間も安定した雇用を確保するため、主流の秋冬ネギだけでなく、春ネギや夏ネギ、冬場に収穫・出荷する囲いネギなど、多様な作型に取り組んでいます。訪問した日は、ネギを掘り出して大きく束ねて再度畑に植え込む囲いネギの作業をしていました。囲いネギは手間がかかる割に収益性は下がるが、通年雇用のためには必要な作型だということです。

この日は、県拠点の業務体験に訪れていた東北農政局の若手職員二人も、意見交換に同席しました。

ネギ掘り作業の説明

囲いネギの植え込み作業

出荷ネギの調整作業

東京都拠点 「東京生まれのキウイフルーツ」 日時:2021年10月22日 場所:東京都東村山市

東京産のキウイフルーツは、市場にほとんど出回らず直売所などで販売されています。東京生まれの『東京ゴールド』は黄色の果肉で甘みが強く、程よい酸味があります。最近は赤い果肉の『紅妃』(コウヒ)も大人気です。

宮崎県拠点 廃園した みかん園での放牧に挑戦!~みかん園ならではの簡単放牧~(PDF:511KB)

平成31年就農 畜産(放牧)

【自己紹介】

氏 名:加藤 伝(つとむ)さん (40才)

所在地:日南市南郷町

経営内容:黒毛和牛母牛35頭・子牛:18頭 (うち放牧頭数8頭)

趣 味:読書・ショッピング

前職:株式会社油津応援団(まちづくり会社) (地域活性化を目指す組織)

【就農した経緯等】

父の入院を機に親元就農した。親子での労働力に限界を感じ、放牧に興味を持った。

西臼杵放牧ネットワーク会長の岩田さんの放牧を視察して、放牧の取組を開始。

牛舎の隣地に父所有の廃園したみかん園があったため、令和2年に放牧地として利用を開始。

【元みかん園ならではのメリット】

放牧地は南斜面にあるため日当たりが良く、牧草の育ちが良い。

傾斜地を運動するので爪が伸びず、削蹄が不要。

みかんの木は牛が下葉を食べることで自然と枯れて朽ちるため伐根作業が不要。

【放牧のメリット】

牛が病気をしなくなり、獣医師を呼ぶ回数が減少。

給餌や糞尿等の処理が不要となり、労働時間が減少。

飼料生産の負担軽減にもなり、設備・機械等にかかるコストが減少。

【放牧のデメリット】

ダニや吸血昆虫対策が必要となる。

牛が好んで食べるバヒアグラスの種子は高額な上、発芽・活着が悪く生育するのに時間を要する。

【今後の展望】

近隣には荒れているみかん園もあるため、仲間を探して放牧規模を拡大したい。

放牧地に隣接する場所にキャンプ施設を整備し、生産牛の肉を提供するなど、交流人口を増やして地域の活性化につなげていきたい。

和歌山県拠点 「ゆら早生発祥の地」のみかん、今年も味は抜群!

極早生(ごくわせ)うんしゅうみかん「ゆら早生(わせ)」発祥の地・和歌山県由良町では、本年7月に「ゆら早生発祥記念碑」が建立されました。

ゆら早生は、みかんの品種である「宮川早生」の枝変わりとして昭和60年に発見され、平成7年9月に品種登録されました。収穫期は9月下旬~11月上旬で極早生品種の中では非常に糖度が高く品質が良いため販路の拡大が期待されています。今シーズンの品質は、8月の長雨の影響で生育が心配されましたが、9月に天候が回復し、糖度・酸味ともバランスよく仕上がっています。

由良町三尾川地区の海を見下ろせる高台に

記念碑が建立されました。

収穫期をむかえた

「ゆら早生」

農家から選果場に持ち込まれた

大量の「ゆら早生」

荷受け後、選別から箱詰めまで

自動化されています。

大きさは小ぶりだが

甘くて食味は良い!

シトラスセンサーで

大きさ・糖度を選別

糖度11度以上のみかんは、

ブランドみかん「ゆらっ子」として主に関東市場に出荷

鳥取県拠点 「自信をもって作り上げた長芋・ねばりっこ」令和3年産長芋・ねばりっこ初出荷出発式 (2021 年11月11日)

|

|

令和3年11月11日、鳥取県北栄町のJA鳥取中央長芋集荷場において、長芋・ねばりっこ初出荷出発式が開催されました。ねばりっこは、鳥取県園芸試験場で開発育成された、ねばりが強く、肉質がち密で、果肉が白いことが特徴の長芋で、北栄町に広がる北条砂丘において栽培されています。 |

10月

岩手県拠点 農作業事故防止に向けた啓発活動を行いました (2021年10月1日~10月8日)

岩手県内では、8月下旬から9月中旬にかけ4例の農業機械作業中の死亡事故が発生したことから、「令和3年秋の農作業安全確認運動期間(9月~10月)」の取組みを踏まえ、岩手県拠点として再度、農作業事故防止に対する啓発活動を行いました。

米の収穫時期を迎え、多数の生産者が米の搬入で集まるカントリエレベーター15か所を中心に「県内で農作業死亡事故が連続して発生しているので、事故には十分注意し安全な作業をお願いします」と生産者に直接安全作業の声かけを行うとともに、カントリエレベーターの担当者に対し、生産者への事故防止の注意喚起と啓発パンフ配布の協力をお願いしました。

施設事務担当者への事故防止説明

施設利用者の利用に向けた

事故防止の注意喚起

JA職員への事故防止説明と利用者

に対する啓発パンフの配布依頼

福島県拠点 福島大学の学生さんと、「みどりの食料システム戦略」に関する意見交換を行いました。 (2021年10月14日)

令和 3 年 10 月 14 日、福島大学行政政策学類の岩崎由美子教授ゼミを専攻する学生 17 名と、「みどりの食料システム戦略」に関する意見交換を行うとともに、農林水産省の業務紹介及び若手職員のこれまでの経験を話しました。

学生の皆さんは、熱心に議論に参加し、たくさんの質問、意見が寄せられました。

また、岩崎教授からは、「農業分野に進む学生が一人でも多く増えてくれればいいなと、今日のやり取りを聞いて思いました。」とのお言葉をいただきました。

福島大学の岩崎由美子教授(中央)

意見交換の様子

福島県拠点 「赤カボチャ」による地域振興の取り組み -福島県・金山町- (2021年10月5日掲載)

福島県の会津若松駅と新潟県の小出駅を結ぶJR只見線の沿線は、写真愛好家が好む奥会津の撮影スポットとして有名で、秋の紅葉も絶景です。そのJR只見線のほぼ中間に位置する福島県大沼郡金山町は、奥会津の気候風土を生かして、町の特産品として「奥会津金山赤カボチャ」(以下「赤カボチャ」という。)の生産振興に取り組んでいます。

赤カボチャは、鮮やかな濃いオレンジ色とお尻の大きな「へそ」が特徴で、お盆前の8月上旬から収穫が始まります。

町によると昭和50年代に赤カボチャの栽培が始まったとされていて、町内各地に徐々に赤カボチャのおいしさが伝わり、栽培農家が増えて、町の特産品に育てたいとの機運が高まりました。平成20年9月には、生産者が中心となって「奥会津金山赤カボチャ生産者協議会」(以下「協議会」という。)が設立されました。

協議会設立当初は、出荷された赤カボチャの色や品質・形状にばらつきが多く、県や種苗会社の指導を受けて、協議会を中心に形質の安定化や種子供給体制の整備に取り組んで来ています。さらに、栽培技術を確立して、栽培マニュアルを作成し、品質向上につなげて来ています。

平成27年からは非破壊式測定器による品質検査を導入し、品質を数値化。一定の基準を満たした赤カボチャには、合格品として「奥会津金山赤カボチャ」のシールを貼付しています。

シールが貼付された赤カボチャは、大手スーパーや地元の道の駅などで販売されています。売れ行きは好調で、購入者からも好評を得ています。

平成20年には「奥会津金山赤カボチャ」の名称で商標登録、平成30年には地域団体商標登録をしています。

赤カボチャの栽培に取り組む農家は協議会発足時から大きく増加し、現在では約90戸の農家が栽培に取り組み、金山町の活性化と地域振興の一翼を担っています。

今年は只見線の開通50周年、来年には11年ぶりに只見線が全線再開通します。一度、赤カボチャを食べて金山町の魅力を知るのもいかがでしょうか。

- 問合せ先:金山町産業課

- 住所:〒968-0011 福島県大沼郡金山町大字川口字谷地393

- 電話:0241-54-5321

- webページ: https://www.town.kaneyama.fukushima.jp/ [外部リンク]

(情報収集)福島県拠点 電話:024-534-4142

赤カボチャの栽培光景

非破壊式測定器による品質検査

「奥会津金山赤カボチャ」の

地域団体商標登録シール

金山町の只見川沿いを走る只見線

- (写真:金山町 提供)

鹿児島県拠点 「スマート農業の推進に係る意見交換会」を実施しました (令和3年10月25日)

鹿児島県拠点は、令和3年10月25日、スマート農業の実装・普及、代行サービス等の新たな農業支援サービスを現場に普及・定着させるための課題の把握や推進方策を促進することを目的に、「スマート農業推進鹿児島WEB協議会」会員との意見交換会を実施しました。

意見交換会には66名(うちWEB22名)が参加し、スマート農業推進関連の令和4年度予算概算要求や農業支援サービスの課題などについて活発な意見が出されました。(スマート農業推進鹿児島WEB協議会については、 こちら をご覧ください。)

鹿児島県拠点 かごしま農業女子プロジェクトが研修会「かごじょ未来塾」を開催しました (令和3年10月20日)

かごしま農業女子プロジェクトは、令和3年10月20日(水曜日)に鹿児島市内において、女性農業者の経営力強化や農業経営を学ぶため、脇坂真吏氏を講師に招き「かごじょ未来塾」を開催しました。研修会では、販売力を高めるため「商品を売るためのヒントを知る」をコンセプトとして、各メンバーが製造している加工品を持ち寄り、自分の商品を販売するための商品紹介プレゼンを行いました。

講師(中央)を囲んで

研修会の様子

プレゼンの様子

鳥取発 輝太郎(甘かき)のシーズン到来!

撮影場所:鳥取県八頭町

撮影日:令和3年10月6日

|

|

鳥取発の新品種、早生の甘かき「輝太郎」の出荷が最盛期を迎えています。 |

和歌山県拠点 「地域の棚田を守る活動」稲刈り体験授業

令和3年9月21日(火曜日)、まだまだ暑さが残る中、和歌山県有田川町立八幡小学校の3・4年生が「あらぎ島」で稲刈りを行いました。

「あらぎ島」は、有田川沿岸に広がる2.4haの棚田で「日本の棚田百選」にも選定されており、いくつもの扇形の田が織りなす四季折々の風景は絶景スポットとなっています。

八幡小学校では、子ども達が地域の方たちと交流しながら田植えから稲刈り、脱穀等の作業を体験することで「食」と「農」への理解を深めてほしいとの想いから、この取組を行っています。

この日、子ども達は「あらぎ島景観保全保存会」のメンバーをはじめ、地域の方々に教わりながら稲を刈っていきました。

今年は、トビイロウンカの飛来も少なく、JAありだをはじめ関係機関の指導による適正防除が功を奏し、大きな被害もなく、黄金色に輝く棚田を見ることができました。

最初は、「むずかしい~」と言いながら慎重な手つきで刈り取りしていた子ども達ですが、すぐに慣れて手際よく刈り取っていきます。

刈り取った稲は麻ひもで束ねていきます。ほどけないように結ぶのはなかなか難しい・・・。

束ねた稲は「なるがけ(※)」し、天日干しにします。

(※)和歌山弁で「はざかけ」のこと

作業終了後、「大切なお米、一粒も無駄にしないように」と、落ちた稲穂がないか田んぼを見回る子どもたちの姿が印象的でした。

今後もその気持ちを忘れずにいてほしいです。

宮城県拠点 子実用とうもろこしの収穫作業を見学してきました (令和3年9月16日)

ブルーインパルスが訓練飛行を行う青空の下、有限会社アグリードなるせが作付けした子実用とうもろこしの収穫作業を見学してきました。

子実用とうもろこしは、近年、面積当たりの労働時間が他の作物に比べ少なくてすむなど、水稲との輪作作物の一つとして注目されており、アグリードなるせでは平成26年から作付けを行っています。

収穫作業には、栽培指導を行っている農研機構東北農業研究センターから篠遠研究員ほか3名が来県し、同センターが所有する汎用コンバインを持ち込み、刈取り作業時間の計測などデータ収集も行いました。アグリードなるせの安部俊郎会長は「子実用とうもろこしには、輪作作物として可能性を感じている。畜産農家と連携を深めながら来年は面積を増やしていきたい」と話されていました。

子実用とうもろこしの認知度は、まだ高くありませんが、作付けを検討してみたいという県内生産者の声も聞こえ始めています。宮城県拠点では、子実用とうもろこしの生産・利用拡大に向け関係部局、関係機関と協力しながら支援していきたいと考えています。

|

|

|

| 安部会長から説明を受ける県拠点職員 | 農研機構東北農業研究センター所有の 汎用コンバイン |

刈取り部には専用のアタッチメントが 取り付けられている |

|

|

|

| 実った雌穂 | きれいに脱穀される | 刈取り直後の水分は22%前後 |

旭川地域拠点 国内初の高性能システム装備!「ミニトマト集出荷施設」JA当麻

当麻町は「ミニトマト」の産地として、生産・販売を行っています。

平成25年度に町とJAの共同事業により農家に対し「園芸用ハウス導入経費の9割支援」を行ったところ「ミニトマト」の作付面積が大幅に拡大しました。

その後、地域振興作物である「ミニトマト」のブランド力を向上させるため、平成29年度に、オートメーションの集出荷施設を稼働させました。ミニトマト集出荷施設ができるまでは、各農家が自宅で選別を行っていたことにより、品質に「ぶれ」がありましたが、共同選果を行うことで品質の「ぶれ」が解消し、生産者は、選別作業がなくなり、栽培に重点を置くことができ、面積拡大、収量のアップや収入の増加につながりました。

また、選別施設は、国内初の高性能システムを導入し、先進の技術が高品質を支えている甘くておいしい「当麻産ミニトマト」を道内・道外の消費地の皆様にお届けしており、高い評価を得ています。

撮影データ

◯撮影年月日:令和3年8月11日◯撮影場所:当麻町

9月

秋田県拠点 八峰町のしいたけ生産者と意見交換を行いました (9月9日)

9月9日、八峰町でしいたけ栽培をしている、伊勢 隼人さんと意見交換を行いました。

伊勢さんは、しいたけ栽培を始め今年で15年目になり、自らの規模拡大だけでなく、新規参入の手助けや新規参入者に自家菌床を提供する等、人材育成にも力を入れ、地域のしいたけ栽培を牽引しています。

今回は、しいたけ栽培の話だけではなく、消費拡大に向けた動画配信活動や、国産菌床使用を示す「どんぐりマーク」のことなどについても伺い、菌床製造施設から出荷まで一連の施設を見学させて頂きました。

伊勢隼人氏

栽培棟の内部

菌床製造地を明記したパック商品

京都府拠点 最新の栽培技術で有機農業を普及させたい! 株式会社 オーガニックnico (京都市)

有機・自然農法の普及を図るため、京都市西京区大原野で有機・自然農法による野菜の生産販売、生産技術の開発を行われている株式会社オーガニックnico代表取締役の中村 新さんに有機・自然農業への想いや今後の展望などについてお話を伺いました。

代表取締役の中村氏

中村 新さんのご紹介

中村さんは、22年間民間企業で光を用いたセンサーの研究開発などをされていましたが、農学者であったお父様の影響もあり、2007年に京都府南丹市で新規就農し、2010年に株式会社オーガニックnicoを設立しました。その後2013年に京都市西京区大原野に場所を移し、現在はアグリサイエンス事業と有機野菜事業の二つを軸に会社を経営し、有機・自然農法の普及に努められています。

有機栽培で作られたミニトマト

有機農業の拡大に向けて

中村さんは、国内の有機農産物のシェアを25%まで引き上げて有機農産物をもっと一般的なものにしようという取り組みを「2525(ニコニコ)運動」と呼んでおり、社名の由来になっています。

有機栽培を始めた当初は、どのように取り組めばよいのか、手探りの状態だったとのことで、有機栽培技術の研究・普及が進んでいくことを期待しています。

環境制御装置を導入したハウス

アグリサイエンス事業

アグリサイエンス事業では、民間企業と共同で「収穫量予測システム」を開発し、特許を取得されています。気象データや作付け条件等から農作物の日別収穫量を予測することで、戦略的な農業経営に繋げることができます。また、日射量や二酸化炭素量等を測定し、自動で最適な環境に調節できる技術を搭載した環境制御装置も開発されました。

オーガニックnicoの実践する有機農業と環境制御技術の組み合わせは、農業における生産力の向上と、持続性の両立を目指す農林水産省の「みどりの食料システム戦略」の方向性と合致する取り組みともいえ、今後の経営展開が注目されます。

みどりの食料システム戦略はこちらから

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/index.html

(株)オーガニックnicoホームページ

http://organic-nico.com/ (外部リンク)

徳島県拠点主催による 令和4年度予算概算要求のWeb説明会 (9月16日~21日)

令和3年9月16日、17日、21日の3日間、中国四国農政局徳島県拠点主催による、県、市町村及びJA担当者に、Web会議サービス(Webex)を活用して、令和4年度予算概算要求について説明を行いました。

徳島県拠点では、例年、各市町村等を訪問し説明を行ってきましたが、新型コロナウイルスまん延防止のため、今回からWeb会議サービスを活用し説明を行いましたが、別段問題もなく参加者からも好評を得ました。

Web会議の様子

説明の様子

大分県拠点 さとうきび栽培プロジェクト「令和3年度初収穫」 (8月12日)

九州アフリカ・ライオン・サファリ(株)で「アジアゾウ」に「さとうきび」を与えました。「別府・日出さとうきび研究会」が耕作放棄地対策として栽培しており、今年で2年目です。近隣の棚田等にも徐々に作付けを拡げています。1年ぶりの新鮮なご馳走です。降りしきる雨を物ともせず、ゾウ達は奪い合うようにして、喜んで食べていました。

帯広地域拠点 【コラム】地方参事官がゆく

帯広地域拠点 地方参事官の遠藤浩由です。

令和3年5月12日に決定された「みどりの食料システム戦略」の周知を図るため、9月14日、みどりの食料システム戦略地域説明会(帯広会場)を開催いたしました。

本戦略では、化学農薬の使用量50%低減、化学肥料の使用量30%低減、有機農業の取組面積を25%とするなど野心的な目標が掲げられていますが、今ある技術や現場で蓄積されたものを横展開し、今後開発される技術や生産体系を積み上げていき、2050年までに社会実装していくという息の長い取組となっています。国としても本戦略の実現に向けて、政策のグリーン化として、予算や法律、税制等について省内で検討が進められています。

説明会では、鹿追町で家畜ふん尿のバイオガス事業に取り組まれている環境保全センター担当課長の城石課長から基調講演をいただきました。バイオガス製造過程で産出されるバイオ液肥を畑作物に活用することで、化学肥料の使用量が3割以上削減できたというデータが紹介されるなど、みどり戦略に先んじて持続可能な農業を実現していることをお話しいただきました。その後の意見交換では、バイオガス発電の取組を強化すると話されていました。

2020年農林業センサスによりますと、十勝地域では、有機農業に取り組む経営体は300ほどとまだまだ少数です。今後、持続可能な食料生産に取り組む経営体を増やしていくには、どうすればよいか考えていく必要があると感じています。

(2021.9.29)

釧路地域拠点 酪農YouTube「浅野達彦@酪農チャンネル」に出演しました!

北海道農政事務所釧路地域拠点は、「みどりの食料システム戦略」の広報活動の一環として、釧路市の酪農家で酪農系YouTuberとしても活動されている浅野達彦氏の「 浅野達彦【あさの たつひこ】@酪農チャンネル 」(YouTubeへリンク)に出演しました。

達彦氏は、阿寒農業協同組合の青年部長を務め、不足している担い手を確保する活動の一環として部員の酪農家で学生の研修生受入れや、学校などで出前授業を行っており、また、自身がYouTuberとなり、酪農の紹介や魅力を発信、オンライン勉強会などにも取り組んでいます。双子の弟である浅野善彦氏と運営しているYouTubeで得た収益やクラウドファンディングで資金調達を行い、全国の小・中学校へ酪農に関する漫画を寄贈する「全匙プロジェクト」を展開中で、これらの活動により新規就農者の呼び込みに一役買っています。浅野氏のYouTubeを見て酪農家を目指すことを決めた方が、酪農の実習を始める等、酪農を志す方や学生のバイブルのような動画です。

今回の動画では、職員から「みどりの食料システム戦略」について説明をしたほか、地域の課題や環境、未来のために酪農家が出来る事等について話が盛り上がりました。是非ご覧ください。

熊本県拠点 通潤橋と見頃を迎えた彼岸花(熊本県山都町) 令和3年9月16日

この水路橋は、昭和35年(1960年)2月に国の重要文化財に指定されたほか、平成26年(2014年)9月には国際かんがい排水委員会による「かんがい施設遺産」にも登録されています。

平成28年(2016年)の熊本地震で被害を受けたものの4年の歳月をかけて復旧され、令和2年(2020年)7月には4年ぶりに放水が再開されました。通潤橋は現在も農業用水路として使われていますが、橋を背景にした四季折々の風景が絶景として知られ、多くの観光者が訪れる人気の観光名所となっています。現在、橋の周辺の稲は順調に生育し、水田の傍らでは赤い彼岸花が見頃を迎えていました。※通潤橋の放水実施時期は、5月上旬から7月中旬頃。

札幌地域拠点 特産品の花色と企業イメージカラーのマッチングでコラボレーション

JAみついしでは、平成7年よりデルフィニウムを中心とした花き栽培に取り組み、特産花きとして全国の市場等に出荷しています。

最近では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、催事の減少から出荷も減少していました。

今回、デルフィニウムの鮮やかな青色とANAのイメージカラーの青色がマッチングしたため、新千歳空港内のANAカウンター等で展示することになりました。

空港内の展示は、デルフィニウムの出荷が続く10月末頃までを予定しており、涼しげな青色が空港利用者の目を癒やしています。

撮影データ

◯写真提供:JAみついし、ANA新千歳空港株式会社◯撮影場所:新ひだか町、千歳市

【2色のデルフィニウム】

青色と水色の2色がANAをイメージ

【箱詰めされたデルフィニウム】

出荷用のダンボールに梱包して

JAみついしから新千歳空港に発送

【貨物ターミナルカウンターでの展示】

JAみついしの花きブランドを

ジャンボ機の模型とともに紹介

【ラウンジカウンターでの展示】

照明の関係で暗く見えますが鮮やかな

青色と水色が利用者をお出迎えします

,

, 【搭乗手続きロビーでの展示】

人が多く行き来するロビーの

展示は目を惹きます

【事務室での展示】

事務室にも展示して

職員の目も癒やしています

福井の新しいブランド米「いちほまれ」の収穫が始まり、重立営農組合(福井市)に訪問しました。 (令和3年9月14日)

「いちほまれ」は、およそ6年の歳月を掛けて、福井県が開発した品種で、2018年に本格的に生産・販売が始まりました。「いちほまれ」という名前には「日本一(いち)美味しい、誉れ(ほまれ)高きお米」となってほしいという思いが込められています。高い耐倒伏性と高温登熟障害やいもち病にも強い特性を有しています。

いちほまれの稲穂

収穫作業の様子

いちほまれロゴ

2021年8月

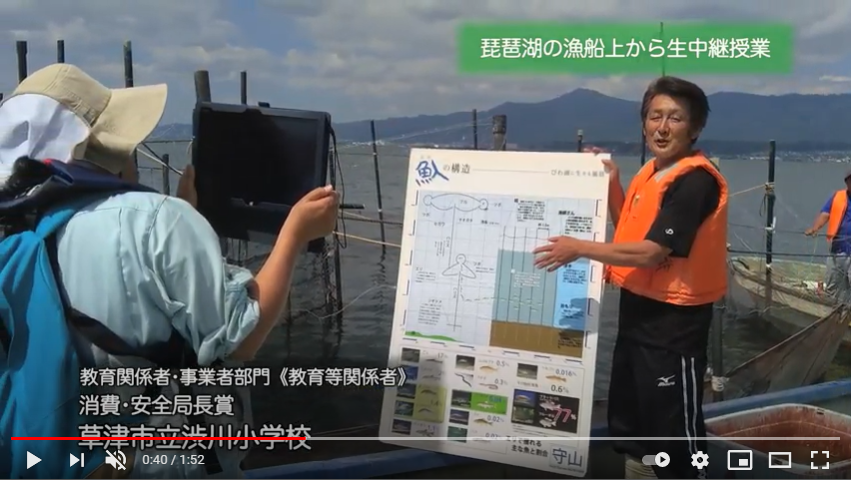

滋賀県拠点 「食べて守る琵琶湖の環境」滋賀の郷土料理博物館~第5回食育活動表彰で消費・安全局長賞を受賞~

草津市立渋川小学校は、草津駅周辺の市街地にある小学校で、周りに農地もなく自然や土に親しむ機会が少ないため、同校では、総合的な学習という学校独自の取組に活用できる授業時間を使い、食農教育や環境教育に取り組んでこられました。 第5回食育活動表彰で消費・安全局長賞を受賞

同校は、「『食べて守る琵琶湖の環境』地域の人々と作る『滋賀の郷土料理博物館』」の取り組みが評価され、第5回食育活動表彰の教育関係者・事業者部門において消費・安全局長賞を受賞しました。

(参考)

受賞された同校の取組内容は、以下の農林水産省HPのURLからご覧いただけます。

第5回食育活動表彰 事例集

https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/hyousyo/5th/attach/pdf/result-17.pdf

取り組まれた食育活動の様子

(取組紹介動画より抜粋 第5回食育活動表彰 草津市立渋川小学校 消費・安全局長賞 - YouTube)

|

|

|

滋賀発祥の伝統野菜「日野菜」を栽培し収穫 |

|

富山県拠点 「脱サラUターン就農」で小松菜施設園芸導入~経営改善を前向きに楽しみながら、地域農業の活性化を目指す~

神明おのがわ農園 各川豊章さん(39歳)(富山市)

【取組内容】

富山市神明地区で、平成29年、35歳で実家の経営を引き継ぎ就農しました。現在、家族経営(本人、妻、両親)で水稲を4.2ha、小松菜をハウス8棟(15a)作付けしています。

【就農したきっかけ】

東京の大学を卒業後、東京・横浜で不動産会社に勤務していましたが、いずれは地元富山に戻って何らかの起業をしたいと考えていました。実家が農家だったので、農業もその選択肢の一つでした。帰省のついでに相談に訪れた富山県農林水産公社で、「とやま農業未来カレッジ(以下「カレッジ」という。)」が平成27年4月に開校することを知り、思い切ってUターン就農することを決心しました。

神明おのがわ農園代表の各川さん

神明おのがわ農園代表の各川さん

【研修~就農】

富山に戻った当初、私には農業の知識・経験が全くなく、就農に対するビジョンも持っていませんでした。しかし、カレッジでの1年間の研修を通じて、栽培・販売・管理・政策などの幅広い知識を学び、先進農家の現場を見聞するうちに、自分の農業経営で目指すべき方向性を掴むことができました。

元々両親は水稲と露地野菜の栽培をしていましたが、経営安定化のため、施設園芸(小松菜)を取り入れることにしました。カレッジ卒業後、射水市の小松菜農家の下で1年間の研修を受け、平成29年には親から経営を継承すると同時に、国(経営体育成支援事業)と県(新規担い手規模拡大支援事業)の事業を活用して園芸ハウス6棟を整備しました。

各川さんのハウス内で生育した小松菜

各川さんのハウス内で生育した小松菜

【苦労した点と経営改善】

施設栽培の小松菜を導入するにあたり苦労した点は、販路の開拓です。就農当初は全量を市場に出荷していましたが、相場が大きく変動するため、なかなか安定した売上になりませんでした。そこで、自分の顔のイラスト入りパッケージを発案して消費者に対し他の生産者との差別化を図るとともに、小売店には何店舗にも飛込みで営業をかけて契約を獲得しました。現在では、収穫量の9割以上を、小売店や直売所など市場を通さない形で直接販売しています。

親から継承した農業経営は、赤字が常態化していて負債も多い状態でした。研修2年間と経営開始後5年間は、農業次世代人材投資事業(旧青年就農給付金事業)準備型と経営開始型を受給して、家計を補いました。そこから、収量・単価の向上、農機整備の内製化、調達資材の選別、コストパフォーマンスを考慮して作業工程を見直すなど、収益の改善と支出の削減を地道に進めた結果、経営開始3年目から農業所得が黒字に転換し、現在では農業所得のみで一家の生活が成り立つ水準にまでなりました。

各川さんの顔がプリントされたパッケージ

【今後の目標】

今後の目標は、水稲栽培の一層の効率化に取り組み、当農園で請け負うことのできる水田面積を拡大することです。地域の農家の高齢化が進んでおり、耕作されない水田も徐々に増えてきています。地元で一緒に農業を担う仲間を増やして、地域の活性化や農村振興などにも取り組みたいと考えています。

【各川さんから就農を目指す方へのメッセージ】

「何をどうやって作るか」と「作った物をどうやって売るか」を組み合わせると、農業には何百万通りのやり方が存在します。その中から自由に自分に合ったものを見つけ出し、自分だけの営農スタイル、ひいては人生そのものを組み立てられるのが、農業の魅力だと思います。みなさんも一緒に挑戦してみませんか?

就農啓発交流会で高校生に説明

就農啓発交流会で高校生に説明

する各川さん(右から2人目)

和歌山県拠点 「高野町富貴産ホップ収穫体験会2021」開催!!

令和3年7月31日(土曜日)、高野町富貴地区の株式会社三ツ星ファームホップ畑において開催された「高野町富貴産ホップ収穫体験会2021」に参加しました。

株式会社三ツ星ファームは、高野町内の耕作放棄地の解消や新規就農者の確保につながる農業・地域振興を目的として、2018年からホップの栽培に取り組んでいます。

2019年はこの取組みを広く知ってもらうため、町内外から多くの参加者を募り大規模な収穫祭が行われましたが、新型コロナウイルス感染防止の観点から、昨年に引き続き今年も関係者のみでの収穫となりました。

ホップの収穫は、つるから松かさのような毬花(まりはな)を手で一つ一つ摘み取っていきます。

4~5cmに成長した毬花を、つるの根元の方から手の届く範囲を摘み取り、その後、手動で棚を下げて上の方を収穫します。

この日は約60名の参加者により約35kgを収穫しました。

毬花をプチっと摘み取る時に香る、フレッシュな香りが爽やかでした。

収穫したホップは、高野町オリジナルクラフトビール「天空般若」の原料になります。

「天空般若」は、現在、高野町内で同ビールを取り扱う宿坊寺院の宿泊者のみが味わうことができますが、今後、高野町内で一般に購入することができる新たなお土産のクラフトビールの製造を予定しています。

高野町では土壌づくりにこだわり、これまで、ホップをはじめ薬用作物の「大和当帰」の収量や品質の向上を目的として土壌改良に取り組んできました。

2021年度は野菜の土壌改良にも取り組み、高野町の新たなブランド野菜として販売していく予定です。

今後は、土壌作りから栽培、収穫までを一環してマニュアル化し、地域の農業者や新規就農者の間で共有することで、誰もがブランド野菜を栽培できる環境づくりを目指していきます。

高野町富貴地区の風景です。

富貴地区では、寒暖差の大きい寒冷地の気候を活かして少量多品目の農業が行われています。

日本の原風景のようなのどかな里山です。

岡山県拠点 絶景カフェ「上籾棚田テラス 籾庵」リニューアルオープン

- 撮影場所:岡山県久米南町

- 撮影日:令和3年8月6日

|

|

令和3年8月1日(日曜日)、久米南町上籾地区にある「上籾棚田テラス 籾庵」がリニューアルオープンしました。上籾地区には、稲穂が風になびく様子を「黄金の谷」と讃えられ、棚田百選にも選ばれた「上籾棚田」があり、籾庵から棚田を一望することができます。また、棚田で収穫したお米や地元野菜を使用したメニューを楽しむことができ、素敵な空間が広がっています。メニュー開発には、令和2年度農山漁村振興交付金(農泊推進事業)が活用されました。 【関連リンク(外部サイト)】 |

宮城県拠点 体験型観光農園「JRフルーツパーク仙台あらはま」の現地調査を行いました(令和3年8月19日)

東日本大震災で甚大な津波被害を受けた仙台市東部沿岸部の集団移転跡地に、JR東日本グループの仙台ターミナルビル株式会社が今年3月にオープンした体験型観光農園「JRフルーツパーク仙台あらはま」を訪問し、担当者からお話を伺ってきました。

農園ではりんご、なし、ぶどう、いちじく、ブルーベリー、いちごなど8品目156品種の果樹を栽培し、年間を通して摘み取り体験が楽しめます。園内には直売所やカフェ・レストランが併設されており、農園で収穫した果物や地元農家が生産した野菜を購入できるほか、旬の食材を使用したスイーツや料理を味わうこともできます。

「もう一度、人々の笑顔が集う場所にしたい」との想いで開園したフルーツパークが、この地に新たな賑わいを創出するとともに、地域の農業振興にも寄与することが期待されています。

園内に設置されている大きなゲートが

来場者を迎えてくれる

通路に描かれている案内図

栽培している品目が一目でわかる

担当者から栽培されている品目等について

説明を受ける澤瀨参事官

ジョイントV字樹形に仕立てられたなし

最新の栽培技術が取り入れられている

水色の支柱に沿って枝をV字に誘引

直売所やカフェ・レストランが入る総合施設棟

山梨県拠点 山梨県内で活躍する女性農業者をご紹介します

我が国農業は、農業者の減少・高齢化と農地の荒廃・減少が大きな課題となっており、山梨県内においても同様の状況が各地で進行しています。このような現状において、将来にわたって農業・農村風景を守り、持続可能な力強い農業を実現していくためには、まずは地域における担い手を確保していくことが喫緊の課題となっています。

一方で、現在、女性が農業等の新たな担い手として活躍する姿が各地で見られます。山梨県内でも、女性ならではの視点を活かし、山梨農業の魅力を社会に広く伝える女性農業者グループが活躍し、また、多くの個々の女性農業者等が地域の農業と農地を守り、地域活性化に向けて頑張っています。

これらを踏まえ、関東農政局山梨県拠点では、農業や農業をベースとした各種取組等を地域で進める女性や女性グループを当局ホームページで紹介することによって、地域を越えた女性農業者間のネットワークづくりや各種取組の情報交換等のきっかけづくりに活用できないかと考え、「山梨県内で活躍する女性農業者」のページを作成しました。

山梨県内で活躍されている多くの女性農業者等の活動の一助となることを期待します。

旭川地域拠点 2年ぶりに彩りもどる「東鷹栖の田んぼアート」

旭川市東鷹栖の「田んぼアート」が2年ぶりに彩りを見せています。

田んぼアートは地域の基幹産業である農業を身近に感じてもらうため、地元農協青年部などで構成するJAたいせつ田んぼアート実行委員会が、2006年から始めた取組ですが、昨年は新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、一般参加の田植えを中止し、絵柄をなくしたほか見晴台を封鎖していました。

本年の田んぼアートは、新型コロナウイルス感染対策のためイベントは行いませんが、「未来へつなぐ2021」と題して自治体キャラクターがバトンを渡す構図を「あかねあそび(橙)」「黄稲(黄)」「紫稲(紫)」「ゆきあそび(白)」「べにあそび(赤)」「ななつぼし(緑)」の6種類の稲で鮮やかに表現しています。

【田んぼアート全景】資料提供:たいせつ農業協同組合

【駐車場には6色の稲のサンプルを展示】

秋田県拠点 JAあきた北花卉部会部会長と意見交換を行いました(8月27日)

8月27日、大館市のJAあきた北花卉部会部会長 藤盛 久登さんと意見交換を行いました。

藤森さんは、脱サラしてトルコギキョウなどの花卉栽培を始め今年22年目のベテランで、現在は「NAMAHAGEダリア」を栽培し、秋田ダリア栽培技術アドバイザーとして秋田県のダリア栽培を牽引しています。

今回はダリアの話しだけではなく、周辺農地の荒廃問題や野生動物(主に熊、カモシカ)、補助事業などの話しも伺い、圃場を見学させて頂きました。

※「NAMAHAGEダリア」は、秋田県と秋田国際ダリア園が連携して開発したオリジナル品種で、毎年、大田市場を利用している方々による「NAMAHAGEダリア」選抜総選挙により、未発表品種の中からデビューする品種が選ばれます。

|

|

|

| 意見交換の様子(その1) | 意見交換の様子(その2) | ダリア圃場 |

釧路地域拠点 パシャっと!DoTo 「ソフトクリーム」

根釧(こんせん)地域は日本有数の生乳生産地帯で、地元産のソフトクリームを紹介した、根釧ソフトクリームマップがあります。ひとくちにソフトクリームと言っても、濃厚でコクがあり、様々な味わいを楽しめます。ドライブがてら、マップを片手に食べ比べしてみてはいかがでしょうか。

令和3年8月23日

愛媛県拠点 古谷梨の収穫作業が最盛期(令和3年8月11日)

- 撮影場所:愛媛県今治市

|

|

|

2021年7月

徳島県拠点 れんこんの花が咲き始めました(令和3年7月29日)

鳴門市でれんこんの花が咲き始めました。

徳島県の令和元年産れんこんの収穫量は5,200トンで、茨城県、佐賀県についで全国3位となっています。

鳴門市が県内有数のれんこん生産地となっており、7月頃から白色やピンク色の大きく綺麗な花が咲き始めます。

れんこんの花

れんこん田

高知県拠点 高校生ジビエ・レストラン(令和3年7月27日)

高知市立高知商業高等学校ジビエ商品開発・販売促進部は、令和3年7月27日~8日17日の期間のうち計8日間、高知市役所食堂レストラン「せんだんの木」において「高校生ジビエ・レストラン」をオープンし、高知県内で捕獲したシカとイノシシの肉を使用したジビエ料理を提供しています。

メニューは、細かく切ったシカ肉を使用した「シカ肉オムライス」や、角切りのイノシシ肉を使用した「イノシシ肉のカレーライス」など4種類で、販売利益は野生鳥獣の被害を受けた森林保護活動に寄付されます。

同部は、SDGsの目標15に掲げられている「陸の豊かさを守る」ことで社会をよりよくするという活動目的のもと、ジビエ商品を開発、販売してきました。本年度は「ジビエをもっともっと社会に広めよう」を活動テーマとし、高知市中心部での出店を行います。

ジビエ商品販売の様子

「シカ肉オムライス」(左)、「イノシシ肉の

カレーライス」(右)、「シカ肉唐揚げ」(上)

鹿児島県拠点 かごしま農業女子プロジェクトが住宅メーカーとコラボした「まるごと鹿児島農業女子マルシェ」が開催されました(令和3年7月25日)

鹿児島県拠点は、かごしま農業女子プロジェクトの活動をバックアップするため、活動状況を広く周知し、PRしています。 令和3年7月25日に、かごしま農業女子プロジェクトが住宅メーカー(再生工房タカショー)とコラボしたマルシェが鹿児島市で開催され参加しましたので、その活動内容を紹介します。 マルシェでは、ハウス内覧会のスペースを活用して、かごしま農業女子プロジェクトが厳選した野菜・果物でのウエルカムドリンクBar、フルーツたっぷりかき氷、無添加マンゴージャム作り、無添加プレミアムドレッシング作り体験が行なわれました。屋外では、かごしま農業女子プロジェクトのメンバーが生産した農産物や加工品の販売がありました。

農産物や加工品の販売風景

農産物や加工品

ウエルカムドリンクコーナー

かき氷コーナー

かき氷とドレッシング

ドレッシングコーナー

秋田県拠点 中玉トマトの栽培に取り組む女性若手農業者と意見交換を行いました(令和3年7月21日)

7月21日、湯沢市で中玉トマトの栽培に取り組んでいる女性若手農業者の菅 望咲(すが みさき)さんと意見交換を行いました。

菅さんは、県外の農業大学校で学んでいた時に、人とは違う作物を育てたいという思いが芽生え、卒業研究で中玉トマトを栽培したところ好評だったため、卒業後は直ちに帰郷して就農し、中玉トマトの栽培を始めました。

作付けしている「フルティカ」という品種は、普通のトマトが苦手な人でも食べやすく、フルーツに近いような糖度があるそうです。

また、栽培管理で導入した自動かん水システムはまだ地域での使用例が少ないそうですが、液肥も混ぜてかん水することができるため、大幅な省力化につながっているとのことです。

|

|

|

| 意見交換の様子 | 自動かん水システム | 順調に生育したトマトと菅望咲さん |

山梨県拠点 白鳳の出荷が始まりました(令和3年7月19日)

標高の高い甲州市塩山の神金地区(600~800m)でも白鳳の出荷が始まりました。桃の出荷が本格化してきました。

香川県拠点 ひまわり畑(令和3年7月14日)

まんのう町では、町おこしの一環として、町内各地の休耕田約20ヘクタールで約100万本のひまわりを栽培しています。 「中山ひまわり団地」と名付けられたひまわり畑には、遊歩道や高さ約2メートルの展望台があります。展望台からの眺めは見事で、黄色いひまわりが咲き誇っているのが見られます。 ひまわりの見頃は7月中旬頃からで、7月いっぱい楽しめるようです。 また、ひまわりの花を楽しんだ後は、ひまわりの種を収穫、搾油して「まんのうひまわりオイル」として販売されています。

見頃を迎えたひまわり

ひまわり団地の展望台からの眺め

まんのうひまわりオイル

群馬県拠点 群馬県のブルーベリーの収穫が最盛期(令和3年7月13日)

群馬県はブルーベリーの収穫量が全国第2位であり、主な産地である渋川市、沼田市、みなかみ町では収穫が最盛期を迎えています。市場出荷の他、観光農園では6月から9月までの長い期間摘み取りを楽しむことができます。

北見地域拠点 醸造所が町のためにできること-清里焼酎を使った消毒用アルコールの製造-

清里焼酎醸造所は清里町が運営する焼酎醸造施設で、昭和50年に事業が始まり、昭和54年から清里焼酎の販売を開始しました。斜里岳の湧水と清里産のじゃがいもを原料とし、一般的な芋や麦を用いた焼酎と比べ、やわらかな風味と甘さが特徴です。

[清里焼酎醸造所の新たな取り組み]

「清里焼酎」の製造によってこれまで町を支えてきた清里焼酎醸造所ですが、「焼酎」という特殊な特産品のため、酒を好む人達や贈答用に購入する人達など、ニーズが限られていました。そこで、「町営の醸造施設として町民全体に対してできることはないか」と考え、新型コロナウイルス感染症の蔓延防止対策の一環として、清里焼酎を利用した消毒用アルコールの開発に着手しました。

消毒用アルコール「清里ALCOHOL66%」開発秘話 など、詳細は北見地域拠点「ず~むあっぷ★オホーツク6・7月合併号」をご覧ください。

清里焼酎醸造所

清里ALCOHOL66%

蒸留器

大分県拠点 白いスイートコーンの出荷(令和3年7月6日)

日出町で、糖度が高く生で食べられる白いスイートコーンの出荷が始まっています。町内の有志で、地域の新たな特産品を作ろうと昨年から生産を始め、ブランド名を「白雪姫」と名付けました。町内の直売所では連日売り切れるほどの人気で、8月中旬まで出荷されます。

石川県拠点 有機農業による自然との共生「白山麓渡津・蛍の里」(白山市)(令和3年7月1日)

白山市渡津(わたづ)地区で、蛍が生存できる水田環境を守るため、有機栽培や一部完全無農薬栽培を実践しているおおた農場の水田では、6月下旬から7月上旬の蛍の最盛期に、水田1枚に最高200匹の蛍が飛び交います。大田さんは、「管理が難しい部分もあるが、蛍が生息する水田で獲れた安全なお米を、安心して食べてもらいたいと思っており、SDGsの取組として今後も有機農業を続けていきたい。」と語っていました。蛍の里では、毎年6月25日~6月末頃(夜8時前後)、蛍が最も多く見ることができます。(写真3は大田氏提供。4はおおた農場のHPより許可を得て抜粋)

1.おおた農場の大田さん

2.有機農法による水田

3.水田に飛び交う蛍

4.「蛍の里」に生息する蛍

佐賀県拠点 フードバンク活動団体に災害時用備蓄食料の提供を行いました(佐賀県佐賀市)(令和3年7月1日)

農林水産省では、災害時であっても業務が継続できるよう、食料の備蓄を行っています。賞味期限が近づいた災害時用の備蓄食料を更新する際は、食品ロスを削減し、有効活用する方法を検討しています。今回、更新時期を迎えた食料について、フードバンクさがへ提供を行いました。

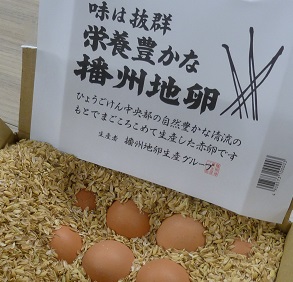

兵庫県拠点 「播州百日どり」で多可町を盛りあげたい(2021年7月)

|

以前は会社に勤めていましたが、31歳の時に後継者不足の播州百日どりを守りたいという思いから就農しました。 -仕事をするなかで、苦労している点などは?- 相手は生き物ということで苦労の連続です。特に水害で鶏舎が水没した時はもうやめようとさえ思いましたが、友人等に励まし助けられ、将来の夢を持ち続けることができました。 40年以上続く播州百日どりと播州地卵を守り育てていくことがやりがいとなっています。 播州百日どりと播州地卵をもっと知ってもらい、地元へ人を呼び込めるものに育てたい。6次産業化も含めて自らの経営基盤を固め、後継者も増やしていきたい。 「播州百日どり」とは |

6月

青森県拠点 国内最大級のさくらんぼ「ジュノハート」の生産者と意見交換を行いました(令和3年6月22日)

青森県が24年の歳月をかけ開発・育成したハート型が特徴のさくらんぼ「ジュノハート」を生産している南部町の生産者を訪問し、今年の作柄や栽培方法について意見交換を行いました。

鮮やかなルビー色に色付けし、果実の肥大を確保するため、必要な葉を取り過ぎず日光があたるように、生分解性のテープで葉をまとめるなど、7月上旬の収穫に向けて準備が進められていました。

|

|

|

||

| 大粒でハート型が特徴の 「ジュノハート」 |

栽培について説明する 生産者の蹴揚さん(右) |

自然に還る生分解性のテープで 葉をまとめた様子 |

香川県拠点 旬のももを収穫体験(令和3年6月29日)

- 撮影場所:香川県さぬき市

|

|

令和3年6月29日、さぬき市造田の飯田栄一さんのもも園で、地元の造田小学校3年生児童31名がももの収穫を体験しました。これは「総合的な学習」の一環として平成6年から毎年行っているものです。 児童たちは、一ヶ月前に自分たちでメッセージ付きの袋を掛けた、早生の「橋場白鳳(はしばはくほう)」という品種のももを一つひとつ丁寧に収穫しました。 大きく熟したももを手に児童たちは、「おいしそう」、「家族といっしょに食べたい」とうれしそうに話していました。 毎年、園地を提供している飯田さんによると、今年は開花時期が例年より10日ほど早く、収穫期も1週間程度早まっているとのことで、実の数は例年より少ないものの大玉でおいしいももに仕上がっているとのことです。 飯田さんは、「最近の子供たちは自然と触れ合う機会や、仕事を手伝うという習慣が少なくなっており、子供たちが地元に興味を持つきっかけになれば」と話していました。 |

岩手県拠点 岩手町の一方井地区営農組合で2年ぶりの田んぼアートの田植えが行われました(令和3年6月7日)

6月7日、 農事組合法人一方井地区営農組合の指導で、組合が管理する30アールの水田に児童が考案した図柄に合わせて黒や黄色、赤などの苗を丁寧に植え付けました。今年は、昨年できなかった6年生も参加しました。

田んぼアートは7月下旬から見頃を迎え、10月に児童らが稲刈りを体験します。

|

|

|

| 2017年から田んぼアートに取り組む (奥:一方井地区営農組合黒澤組合長) |

一方井小学校5・6年児童と 同営農組合のメンバー |

|

|

|

|

| 近くの保育園児が「がんばれー」 と声援を送っていました |

色とりどりの観賞用稲、秋が楽しみです |

奈良県拠点 自然一杯の中で農家さんをお手伝い!~畑ヘルパー倶楽部~(令和3年5月、6月)

畑ヘルパー倶楽部は、奈良市東部(田原地区)を主な活動場所とし、畑の草刈り、籾まき、農作物の収穫などの農作業、梅干し・干し柿づくりなどの加工をお手伝いし「農家さんに元気になってもらいたい」を合言葉に活動するボランティアグループです。

倶楽部代表の見掛 加奈 氏が農作業のお手伝いに通っているうちに

「農業が衰退し、私たちの食べるものを作ってくれる農家さんがいなくなると困る。もっとみんなでお手伝いする仕組みが必要」

と考え、2016(H28)年10月に設立しました。

倶楽部への登録会員は年々増え、今では約200人となり、受入農家も8戸まで増えました。

農家さんに負担を掛けず、気持ちよく手伝うことをモットーに、食と繋がる、地域が助かる、感謝でいっぱいになれるよう活動しています。

(取材・撮影:2021年5月、6月)

5月は茶畑で作業

畑ヘルパーは自分の都合に合わせて活動日を選び、農家のもとで簡単な農作業をお手伝いします

後列:畑ヘルパー

前列:(右)受入農家 (左)倶楽部代表 見掛氏

刈取り前、一列ごと丁寧に手作業

茶葉の刈取り時に雑草や枯葉などが入り込まないよう、丁寧に取り除きます

前日の雨で足元が濡れないよう、準備万端の格好で作業を進めます

摘採機で刈取りを始めます

畑ヘルパーの草取り作業が終わった列から農家さんが乗用摘採機で刈取りします

畑ヘルパーの皆さん、ご苦労さまです

6月はりんご園で袋がけ作業

畑ヘルパーの方は「大自然の中で汗をかきながらの作業は心地よく、ストレスなんかは吹っ飛びます」

と語られていました

右:畑ヘルパー 左:受入農家

一つずつ丁寧に袋がけ

赤く色づき、美味しく育ってほしいと願いながら作業を進めます

熱中症予防にこまめに休憩と水分補給

蜂などの虫刺されに気をつけて!

マルシェの様子

倶楽部の事務所が入るOffice Green Houseで、

毎月第1・第3の日曜日に開催しています

陳列棚に並んだ数々の農産物

奈良市東部の田原地区で採れた野菜、お茶、お米などが並んでいます

見掛代表は「高齢化する農家をお手伝いし、次世代へ農業を繋げることに少しでも倶楽部が協力したい」と語られていました

【畑ヘルパー倶楽部への問い合せ先】

倶楽部代表 見掛 加奈

Mail:ngl.letter@gmail.com

ホームページ:https://nglnara.xsrv.jp/

熊本県拠点 スマート農業実証プロジェクト(阿蘇放牧)農業者現地視察への同行(令和3年6月24日)

令和3年6月24日、天草市で畜産(繁殖)を営む農業者の要望により、熊本県農業研究センター草地畜産研究所へ「スマート農業実証プロジェクト」の現地視察を行い、参事官室からも同行しました。

熊本県農業研究センター草地畜産研究所を中心としたコンソーシアム(共同事業体)では、携帯通信エリア外になりやすい広大な放牧地をカバーする広域Wi-Fiや長距離無線LAN、LPWA(省電力長距離通信)を活用した通信システムを構築し、「BLEタグ」による牛の安否確認システムによる監視作業の効率化などのスマート農業の実証が行われています。

令和3年度は、2年度の実証結果を踏まえ、装着タグの改善、安否確認の検知率・利便性の向上、分娩監視など管理技術の体系化、新たな給餌技術の開発などを実証計画として掲げられているところです。

参加された天草市の農業者は、今後の放牧経営の参考として、牛個体ごとの位置確認、妊娠牛の放牧、取付けタグの強度などのスマート技術について、熱心に確認されていました。

|

|

|

||

| 研修室での説明 | BLEタグ | BLEタグを首に付けた牛(改良型) | ||

|

|

|

||

| 放牧中の牛 | 自立電源型Wi-Fiカメラ | 放牧地内での説明 |

愛媛県拠点 愛媛産シルク「伊予生糸」PRショールームオープン(令和3年6月2日)

- 撮影場所:愛媛県松山市

|

|

令和3年6月1日、松山市中心部に愛媛県内の養蚕業の復活や地域創生を目指し、県産シルクの発信拠点となる「愛媛シルクショールーム」がオープンしました。 なお、本年10月には「全国シルクサミットin愛媛」が、松山市において開催予定です。 |

鳥取県拠点 大栄西瓜初出荷式(令和3年6月8日)

撮影場所:鳥取県北栄町

撮影日:令和3年6月8日

|

|

令和3年6月8日、鳥取県北栄町のJA鳥取中央大栄西瓜選果場において、地理的表示(GI)保護制度登録されている「大栄西瓜」(だいえいすいか)の初出荷セレモニーが開催されました。 |

2021年 5月

長野県拠点 パワーアシストスーツ体験会 (2021年5月18日)

障がい者の就労に取り組むNPO法人長野県セルプセンター協議会及び農福連携(障がい者等が農業分野で活躍することを通じ、自信や生きがいを持って社会参画を実現していく取組)に取り組む行政機関等の担当者を対象に、パワーアシストスーツの体験会を長野県拠点で企画・開催しました。スマート農業の情報を提供することにより、障がい者の新規就農促進を図ることとしています。

秋田県拠点 JA秋田ふるさとのりんご部会並びにぶどう部会と意見交換を行いました(5月20日・21日)

5月20日・21日にJA秋田ふるさとのりんご部会・ぶどう部会と意見交換を行いました。

両部会ともこの冬の大雪で甚大な被害を受けており、粟津りんご部会長、小川ぶどう部会長をはじめ関係者の皆さんから、被害の概要や支援策を利用する上での課題等についてお話を伺いました。

また、園地で、被害を受けた樹木の様子や復旧状況等について説明していただきました。

|

|

|

| りんごの摘果について説明する田中販売部長(左) | 大雪により枝が裂けたりんごの幹 |

JA秋田ふるさと りんご部会の粟津部会長(右)、田中販売部長(左) |

|

|

|

| ぶどう棚の被害状況を説明する小川部会長(中央) | 折れた幹や倒れたぶどう棚の修復作業を行う小川部会長の父 豊治さん | ぶどう部会の小川部会長 |

宮崎県拠点 「えびの市SAP会議」への政策説明及び意見交換(2021年5月24日)

新潟県拠点 農福連携等商品の出張販売が行われました。(2021年5月20日)

新潟市では、市内中央の高層ビルNEXT21の3階に市内29の福祉施設で作った製品を販売する共同窓口「まちなかほっとショップ」を設置しています。しかしながら、コロナ禍で製品の販売先が減少していることから、北陸農政局新潟県拠点において、令和2年10月から月1回、障がい者が携わった商品の出張販売が行われています。

令和3年度からは、障がい者手作りのお弁当の予約販売も加わり、多くの職員が商品を買い求めました。

シフォンケーキ、ジャム、クッキーなどが並びました

販売会は毎回大盛況です

2021年4月

青森県拠点 関係機関を訪問し意見交換を行っています(2021年4月~)

木村地方参事官が、県や市町村・JA等の関係機関を訪問し、地域農業の現状や新型コロナウイルス感染症による影響や対策、米の需要に応じた生産・販売に向けた飼料用米等の生産拡大の推進について意見交換を行っています。

今後も、県内各地の関係機関及び農業現場を訪問し意見交換を行ってまいります。

|

|

|

||

| 五所川原市長(右奥) との意見交換(4月19日) |

つがる市長(左)との意見交換(4月21日) | 中泊町長(右)との意見交換(4月23日) | ||

|

|

|

||

| JAつがるにしきた代表理事組合長(中央) との意見交換(4月23日) |

JAごしょつがる代表理事組合長(中央) との意見交換(4月23日) |

鰺ヶ沢町長(中央)との意見交換(4月28日) |

栃木県拠点 冊子「百花繚乱2021・栃木県内の農業関係高校を紹介します」を発行しました。

今回、初めて、農業関係高校(農業科)で学ぶ1年生~3年生の全生徒(2,178名)を対象に、進路、学校での授業、農業の魅力等についてアンケートを実施し、その結果を掲載しました。

アンケートを通じて、今、農業を学ぶ高校生の思いや課題が改めて整理され、これからの農業を担う若い世代が「職業としての農業」への関心を高めていること、また、農業という産業の可能性や面白さ、やりがい、社会的役割を認識し、地域経済を支える担い手となり得るために、農業関係高校が果たしている役割の重要性を再認識したところです。

栃木県内の農業関係高校生等とは、農業科のある宇都宮白楊高等学校、鹿沼南高等学校、小山北桜高等学校、栃木農業高等学校、真岡北陵高等学校、那須拓陽高等学校、矢板高等学校の7校のほか、馬頭高等学校、栃木県農業大学校、国立大学法人宇都宮大学の生徒・学生達です。

|

香川県拠点 異業種の若手経営者グループ「讃岐乃風」がマルシェを開催

- 撮影場所:香川県さぬき市

- 撮影日:令和3年4月18日

|

|

奈良県拠点 師匠から教わった土耕栽培で、「古都華(ことか)」を生産

越智公彦氏は、大阪市から移住し高取町でいちごを栽培しています。

越智氏は美味しいものを作りたいという思いから、6年前に脱サラして奈良県農業大学校(当時)の短期コースを受講し、その後、県内のいちごの試験栽培にも取り組んでいる中川清博氏の指導の下、1年間修行し土づくりや栽培方法を学びました。

コストがかからず、味が落ちない土耕栽培により、現在は、5棟のハウスで「古都華」約8,000株と試験的に「とちおとめ」を栽培しています。

(撮影・取材:令和3年4月)

将来展望

「農地を現在の経営面積(11a)の倍に拡大したい」と話されました

(写真は越智氏)

師弟関係

中川氏には現在も栽培技術のアドバイスを受けながら、日々いちご栽培に取り組んでいます

(写真右:中川氏)

収穫期を迎えた「古都華」

収穫は12月上旬~5月上旬

ハウス内の様子

土耕栽培で育つ「古都華」

チャレンジ精神で

「『古都華』以外にも『奈乃華(なのか)』『珠姫(たまひめ)』『奈良11号』の栽培に挑戦してみたい」と話されました

お問合せ先

大臣官房地方課

代表:03-3502-8111(内線3222)

ダイヤルイン:03-3502-5592